1. ASFIXIA PERINATAL

El término asfixia perinatal se refiere a la interrupción del intercambio gaseoso que tiene lugar específicamente alrededor del nacimiento, que se manifiesta en el feto o en el recién nacido como hipoxemia, hipercapnia y acidosis láctica por hipoperfusión tisular. Los mecanismos patogénicos subyacentes son la hipoxemia (disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre) y la isquemia (disminución de la perfusión de sangre).

Cuando el episodio de hipoxia-isquemia asociado a la asfixia es suficientemente grave para dañar el cerebro del RN, éste presenta obligatoriamente en las primeras horas de vida una encefalopatía neonatal, que, por la naturaleza y el momento de su origen, denominamos encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) perinatal. El término “encefalopatía” denota una disfunción neurológica aguda de gravedad variable que se caracteriza por dificultad para despertar o mantener la vigilia, dificultad para iniciar o mantener la respiración (depresión respiratoria), alteración del tono muscular y de las respuestas motoras, de la reactividad y los reflejos, de la capacidad de alimentación y, con frecuencia, convulsiones.

La EHI perinatal moderada o grave en el RN mayor o igual a 35 semanas de gestación constituye una importante causa de morbi-mortalidad en el periodo neonatal y de discapacidad permanente en el niño. Los neonatos con EHI moderada presentan un riesgo de muerte del 10% y, entre los supervivientes, un 30-40% presentarán discapacidad permanente de gravedad variable, mientras que los RN con EHI grave tienen un riesgo de muerte del 60% y prácticamente la gran mayoría de los que sobreviven tendrán discapacidad permanente. Se calcula que la EHI es responsable del 20% del total de niños con parálisis cerebral.

1.1. Manejo y tratamiento

La encefalopatía hipóxico-isquémica se clasifica en leve, moderada o grave según datos analíticos, Apgar, necesidad de reanimación al nacimiento, y presencia de clínica neurológica de diferente grado.

En el caso de la encefalopatía hipóxico-isquémica moderada y severa, el recién nacido se someterá a hipotermia terapéutica durante 72 horas, tiempo durante el cual no va a poder ni succionar. Se recomendará a la madre la extracción de leche materna para mantener una estimulación suficiente durante estos días. Podrá administrarse leche materna por sonda nasogástrica con fines tróficos durante el período de hipotermia, y posteriormente se iniciará la lactancia, directa o diferida, tras pasar este tiempo mínimo de 72 horas, pudiendo iniciarse antes o después según el estado de recién nacido. Cuando el recién nacido esté lo suficientemente estable y libre de riesgo como para poder iniciar la alimentación, esta se administrará a través de sonda nasogástrica si éste aun no puede succionar, o de forma directa si la succión es posible.

Cuanto más severa sea la encefalopatía hipóxico-isquémica inicial, más probabilidades tendrá el bebé de presentar alteraciones neurológicas secundarias.

En general, cuando hay daño gangliotalámico, este determina el pronóstico. En estos niños, la secuela más importante es la parálisis cerebral, y hasta un 50-75% de los supervivientes con lesión gangliotalámica la presentan. El tipo de parálisis cerebral más frecuente en estos pacientes es la discinética, que se acompaña en un porcentaje significativo de casos de alteraciones oromotoras que producen dificultades en la alimentación y en el lenguaje hablado. El daño gangliotalámico se ha asociado también con déficits motores menores en ausencia de parálisis cerebral en la edad escolar.

Los niños con lesión aislada en la corteza y sustancia blanca tienen un pronóstico mucho más favorable desde el punto de vista motor. El riesgo de parálisis cerebral es mucho menor, de alrededor del 10%, y en la mayoría del trastorno motor es leve y les permite una deambulación independiente.

Los bebés que han sufrido este déficit de oxigenación pueden tener una alteración del patrón succión-deglución y ser poco eficientes en la transferencia de leche y el adecuado drenaje del pecho, pero tampoco suelen ser muy eficientes tomando biberón. Son muy susceptibles a la confusión del pezón-tetina si se usan biberones, por lo que se recomienda que si se precisa suplementar o administrar alguna toma que no sea al pecho, se haga mediante métodos que les protejan de esa susceptibilidad, como mediante vasito.

En el caso de la asfixia perinatal leve, pueden ser bebés con menor tono muscular al principio, que se recuperara progresivamente. En el caso de la afectación severa con parálisis cerebral se producirá una hipertonía. Si los reflejos orales están alterados, el neonatólogo deberá evaluar la capacidad del bebé para alimentarse por vía oral. La estimulación perioral puede mejorar la capacidad de succión, pero debe tenerse en cuenta que puede no ser adecuada en bebés que hayan tenido un exceso de estímulos orales por la intervención médica en el período neonatal inmediato que hayan podido dar lugar a aversión. La estimulación perioral consiste en la estimulación del músculo masetero y buccinador de forma manual, aplicando toques rápidos con presión de aproximadamente un segundo de duración, acompañado del pellizco simultáneo de las almohadillas grasas de ambas mejillas.

En cuanto a las posiciones para amamantar, pueden ser útiles posiciones que proporcionen una mayor estabilidad al bebé como la posición en balón de rugby. La madre puede coger el pecho con la mano en DanCer, que además de sostener el pecho ofrece apoyo a la mandíbula del bebé y facilita el sello que necesita la boca con el pecho para una succión eficaz. Cuando el tono está alterado, el portabebés puede ayudar a sujetar al bebé y permitir que la madre tenga las manos libres para poder realizar la técnica DanCer. El colocar al bebé en esta posición en C que se obtiene en el portabebés, puede ayudar a relajar la musculatura en bebés hipertónicos o que se arquean y permitir unas mejores tomas.

En algunas ocasiones será necesario el uso del extractor de leche tanto para extraer leche que después pueda ser administrada al bebé mediante otros métodos para conseguir una curva ponderal adecuada cuando el bebé no tiene una correcta capacidad de succión, como para mantener la estimulación y vaciado necesarios para una apropiada producción láctea.

Si el patrón succión-deglución está alterado pero el bebé se beneficia de la succión, una posibilidad es la extracción de leche y la succión no nutritiva al pecho en lugar del uso de chupetes.

2. DISFUNCIÓN MOTORA ORAL

Aunque la lactancia materna es un proceso fisiológico que aparentemente no debería requerir de ningún aprendizaje, factores en torno al nacimiento que puedan afectar a cualquiera de los dos miembros de la díada mamá-bebé, pueden dificultar su inicio, produciéndose a veces disfunciones motoras orales. Las prácticas hospitalarias, pueden interferir en este inicio fisiológico de la lactancia, provocando algunas de estas disfunciones, que, aunque suelen ser más frecuentes en bebés más inmaduros, pueden también estar presentes en recién nacidos sanos sin ningún problema aparente de salud.

Cuando se presentan este tipo de alteraciones, las madres refieren que el bebé rechaza el pecho o se muestra inquieto con dificultad para el agarre, agarrando y soltando el pecho de forma continua y llorando como si no supiera qué tiene que hacer, o que se agarra de forma muy superficial, cerrando la boca. Estos bebés pueden no conseguir una curva ponderal adecuada, lo que conduce con frecuencia a la suplementación, la menor producción de leche de forma secundaria y al destete precoz en muchos casos. Si estas dificultades se detectan en el período neonatal, es posible corregirlas, pero cuanto más tiempo pase, más difícil va a resultar.

A veces pueden subyacer causas anatómicas como la anquiloglosia o la retrognatia o alteraciones neurológicas transitorias o permanentes, de las que ya hemos hablado, pero en otras ocasiones, estas disfunciones pueden aparecer de forma secundaria a factores externos relacionados con el parto y con las primeras horas de vida del recién nacido, como el dolor facial por la instrumentación del parto, el uso de analgesia epidural, el retraso del inicio de la primera toma, la separación o las prácticas hospitalarias iatrogénicas como el uso de chupetes y biberones que pueden llevar a la confusión tetina-pezón.

2.1. Valoración

Para una correcta valoración del bebé necesitamos que este se encuentre en un estado de alerta tranquila y que pueda tener un poco de hambre, pero sin legar a estar hambriento. Se realiza con el bebé en brazos, ligeramente flexionado, en una postura en la que la cabeza, el cuello y la cintura escapular estén alineados. Hay que observar el aspecto y el tono muscular global de recién nacido, así como su comportamiento durante la succión. También hay que evaluar los reflejos orales (búsqueda, succión, deglución, extrusión, mordedura, vómito, tos) que pueden estar exacerbados, disminuidos o ausentes, y las estructuras orofaciales buscando alteraciones anatómicas o funcionales. También deberemos evaluar la coordinación entre succión, deglución y respiración.

No debemos olvidar que la anatomía del pecho puede también interferir en el correcto agarre, por lo que también debe ser evaluada, así como el vínculo de la madre con el bebé y la postura durante la toma.

2.2. Manejo y tratamiento

Lo primero siempre será intentar mejorar el agarre, la postura y la posición durante la toma. Desde el campo de la fisioterapia también se han apuntado tratamientos que pueden ser útiles según cada caso. Los más conocidos son los siguientes:

- Ejercicios orofaciales para entrenar la succión: se trata de ejercicios que estimulan la cavidad oral del recién nacido, con la intención de favorecer o mejorar la función motriz oral, y coordinación óptima con la respiración que permita una deglución adecuada. Estos ejercicios deben ser realizados por un profesional experto en el tema, normalmente un fisioterapeuta, que los realizará siempre de forma respetuosa con el recién nacido, sin que sean invasivos para todos los factores que concurren en cada díada madre-hijo para poder determinar la necesidad real de la intervención y, si fuera necesaria, el tipo intervención a realizar. Siempre se irá avanzando despacio, empezando desde lo más distal (perioral) a lo más proximal (intraoral).Se proponen los siguientes ejercicios orofaciales básicos con el neonato en posición semisentado:

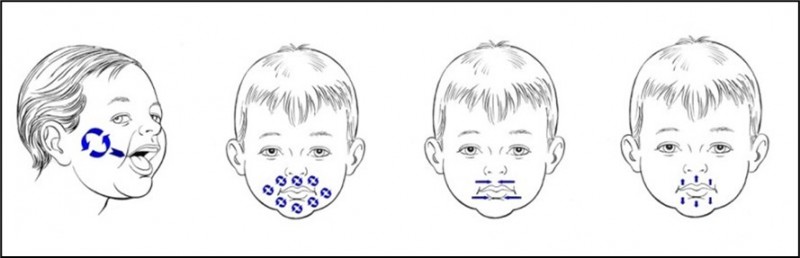

- Estimulación perioral:

o Movimientos de barrido en los carrillos desde la articulación temporomandibular hacia la comisura bucal.

o Ejercer una presión intermedia, ni muy débil ni muy fuerte, de manera circular en la zona de los carrillos con los dedos índice y pulgar.

o Trazar círculos con el dedo índice alrededor de la musculatura labial ejerciendo una presión intermedia.

o Entre los dedos índice y pulgar, protruir el labio inferior y el superior alternando (como pellizquitos) de forma rápida pero suave

o Pasar el dedo índice rápidamente por el labio superior alternando con el labio inferior (como cepillando los dientes).

Ilustración 10. Estimulación perioral. Cogido de www.albalactancia.org

- Estimulación intraoral:

o Masajear suavemente siguiendo la configuración del paladar hacia un lado y hacia otro.

o Masajear suavemente sobre lengua hacia un lado y hacia el otro.

o En la línea media sobre lengua colocar el dedo índice y activar reflejo de succión con movimientos de extensión y retracción del dedo.

o Con dedo índice masajear suavemente los carrillos hacia fuera.

- La osteopatía pediátrica: la osteopatía parece poder ser útil para tratar dificultades derivadas de traumas en el momento del paso del bebé por el canal del parto, con o sin uso de instrumental. El cráneo de un bebé se caracteriza por una gran plasticidad. Sus huesos todavía no están totalmente osificados, y se encuentran separados entre ellos con las suturas aún abiertas. Estas características facilitan en paso del bebé por el canal del parto, pero si se produce una mayor compresión de estos, el cráneo puede presentar deformidades tras el nacimiento. Aunque en ocasiones estas deformaciones se corrigen solas con el paso del tiempo, existe la posibilidad de que se presenten disfunciones que puede afectar a los nervios (glosofaríngeo o hipogloso) y a la musculatura relacionados con la succión y la deglución.

- Terapia cráneo-sacral: Según los terapeutas que la practican, consiste en aplicar una leve presión con las manos y así poner en funcionamiento los procesos naturales de curación del cuerpo.

BIBLIOGRAFÍA

- Johansson SGO, Bousquet J, Dreborg S, Haahtela T, Kowalski ML, Mygind N, et al. A revised nomenclature for allergy. An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force. Allergy. 2001; 56: 813-24.

- Martorell-Aragonés A, Echevarría-Zudaire L, Alonso-Lebrero E, Boné-Calvo J, Martín-Muñoz MF, Nevot-Falcó S, et al. Position document: IgE-mediated cow´s milk allergy. Alergol Immnunopathol (Made). 2015 Sep-Oct;43 (5): 507-26

- Lapeña López de Armentia S., Hierro Delgado. Alergia a las proteínas de la leche de vaca. Pediatria Integral 2018; XXII (2): 76-86.

- Alergia IgE mediada a proteínas de la leche de vaca. Laura Valdesorio, Javier Boné, Ana María Plaza. Protoc diagn ter pediatr. 2019;2:207-15

- Espin Jaime B, Díaz Martín J.J.,Blesa Baviera LC, García Burriel JI, García Mérida MJ, Pinto Hernández C, Coronel Rodríguez C, Roman Riechmann E, Ribes Koninckx C. Alergia a las proteínas de la leche de vaca no mediada por IgE: Documento de consenso de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP), la asociación Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) y la sociedad Española de Inmunología clínica, Alergología y Asma Pediátrica. An Pediatr (Barc). 2019;90(3): 193.31-193.e11)

- Dalmau Serra J., Martorell Aragonés A. Comité De Nutrición de la Asociación Española de Pediatria. Alergia a las proteínas de la leche de vaca: prevención primaria. Aspectos nutricionales. An Pediatra (Barc). 2008 Mar;68(3):295-300.

- American Academy Pediatrics. Comittee Nutrition. Hypoallergenic infant formulas. Pediatrics, 106 (2000), pp. 346-349

- Joint statement of the European Society for Pediatric Allergollogy and Clinical Immunology (ESPACI) Committee on Hypoallergenic Formulas and European Society for Pediatric Gastroenterology, he pathology and Nutrition (ESPHGAN) Comittee on Nutrition: Dietary products used in infants for treatment and prevention of food allergy. Arch Dis Child. 1999; 81:80-4

- Ballabriga A., Moya M, Martín Esteban M, Dalau J, Doménech E, Bueno M, Comité de nutrición de la sociedad española de pediatría, et al. Recomendaciones sobre el uso de fórmulas para el tratamiento y prevención de las reacciones adversas a proteínas de la leche de vaca. An Esp Pediatr, 54 (2001), 372-379.

- Muraro A, Dreborg S, Halken S, Host A, Miggemann B, Aalberse R et al. Dietary prevention of allergic diseases in infant and small children. Part III: Critical review of published peer reviewed observational and interventional studies and final recommendations. Pediatr Allergy Immune, 15 (2004) 291-307.

- Nuestra experiencia en enterocolitis inducida por proteínas de la dieta en la consulta de alergólogía pediátrica.

- Djeddi D, Stephan-Blanchard E, Léké A, Ammari M, Delanaud S, Lemaire-Hurtel AS, Bach V, Telliez F. Effects of Smoking Exposure in Infants on Gastroesophageal Reflux as a Function of the Sleep-Wakefulness State. J Pediatr. 2018 Oct;201:147-153.

- Djeddi D, Stephan-Blanchard E, Léké A, Ammari M, Delanaud S, Lemaire-Hurtel AS, Bach V, Telliez F. Effects of Smoking Exposure in Infants on Gastroesophageal Reflux as a Function of the Sleep-Wakefulness State. J Pediatr. 2018 Oct;201:147-153.

- Lightdale JR, Gremse DA; Section on Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. Gastroesophageal reflux: management guidance for the pediatrician. Pediatrics. 2013 May;131(5):e1684-95.

- Winter HS, MD (2021). Gastroesophageal reflux in infants. En Hoppin AG, MD (Ed). UpToDate .

- Orenstein SR, Whitington PF, Orenstein DM. The infant seat as treatment for gastroesophageal reflux. N Engl J Med. 1983 Sep 29;309(13):760-3.

- Orenstein SR. Prone positioning in infant gastroesophageal reflux: is elevation of the head worth the trouble? J Pediatr. 1990 Aug;117(2 Pt 1):184-7.

- 18)Tobin JM, McCloud P, Cameron DJ. Posture and gastro-oesophageal reflux: a case for left lateral positioning. Arch Dis Child. 1997 Mar;76(3):254-8.

- Ewer AK, et all. Prone and left lateral positioning reduce gastro-esophageal reflux in preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1999;81:F201-F205

- Stamm DA, RN, MSN, FNP-BC, Duggan C, MD, MPH (2021). Management of short bowel syndrome in children. En Hoppin AG, MD (Ed). UpToDate.

- Wessel JJ, Kocoshis SA. Nutritional management of infants with short bowel syndrome. Semin Perinatol. 2007 Apr;31(2):104-11.

- Andorsky DJ, Lund DP, Lillehei CW, Jaksic T, Dicanzio J, Richardson DS, Collier SB, Lo C, Duggan C. Nutritional and other postoperative management of neonates with short bowel syndrome correlates with clinical outcomes. J Pediatr. 2001 Jul;139(1):27-33.

- Diamanti A, Fiocchi AG, Capriati T, Panetta F, Pucci N, Bellucci F, Torre G. Cow's milk allergy and neonatal short bowel syndrome: comorbidity or true association? Eur J Clin Nutr. 2015 Jan;69(1):102-6.

- Orte-González EM, Alba-Giménez L, Serrano-Alvar B. La anquiloglosia y las dificultades que presenta en el amamantamiento. Matronas Prof. 2017; 18(3): e50-e57 (10)

- Amir LH, James JP, Donath SM. Reliability of the Hazelbaker assessment tool for lingual frenulum function. Int Breastfeed J. 2006; 1:3(14)

- Orte-González EM et.al. Anquiloglosia y las dificultades que presenta en el amamantamiento. Mtronas prof 2017;: 18(3): e50-e57

- Glen C Isaacson, MD, FAAP (2021) Ankyloglossia (tongue-tie) in infants and children. En Anna H Messner, MD (Ed), Uptodate.

- Lalakea ML, Messner AH. Ankyloglossia: does it matter? Pediatr Clin North Am. 2003 Apr;50(2):381-97.

- Ballard JL, Auer CE, Khoury JC. Ankyloglossia: assessment, incidence, and effect of frenuloplasty on the breastfeeding dyad. Pediatrics. 2002 Nov;110(5):e63.

- Van Biervliet S, Van Winckel M, Vande Velde S, De Bruyne R, D'Hondt M. Primum non nocere: lingual frenotomy for breastfeeding problems, not as innocent as generally accepted. Eur J Pediatr. 2020 Aug;179(8):1191-1195.

- O'Shea JE, Foster JP, O'Donnell CP, Breathnach D, Jacobs SE, Todd DA, Davis PG. Frenotomy for tongue-tie in newborn infants. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Mar 11;3(3):CD011065.

- Guía ABM Protocolo clínico de la ABM n.o 17: Pautas para la lactancia en bebés con labio leporino, fisura palatina o ambas afecciones, revisado en 2013. Sheena Reilly, Julie Reid, Jemma Skeat, Petrea Cahir, Christina Mei, Maya Bunik y la Academia de Medicina de Lactancia Materna

- Aniansson G, Svensson H, Becker M, et al. Otitis media and feeding with breastmilk of children with cleft palate. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2002;36:9–15.

- Garcez LW, Giuliani ER. Population-based study on the practice of breastfeeding in children born with cleft lip and palate. Cleft Palate Craniofac J 2005;42:687–693.

- Chuacharoen R, Ritthagol W, Hunsrisakhun J, et al. Felt needs of parents who have a 0-to 3-month-old child with a cleft lip and palate. Cleft Palate Craniofac J 2009;46:252–257.

- Marino BL, O´Brien P, LoRe H. Oxygen saturation’s during breast and bottle feedings in infants with congenital heart disease. J Pediatric Nurse. 1955 Dec; 10(6): 360-4.

- Combs VL, Marino BL. A comparison of grow patterns in breast and bottle-fed infants with congenital heart disease. Pediatric Nurse 1993 Mar-April; 19(2): 175-9.

- Cronk C, Crocker AC, Pueschel SM, Shea AM, Zackai E, Pickens G, Reed RB. Growth charts for children with Down syndrome: 1 month to 18 years of age. Pediatrics. 1988 Jan;81(1):102-10.

- Zemel BS, Pipan M, Stallings VA, Hall W, Schadt K, Freedman DS, Thorpe P. Growth Charts for Children With Down Syndrome in the United States. Pediatrics. 2015 Nov;136(5):e1204-11.

- Martínez-Biarge M, Blanco D, García-Alix A, Salas S; Grupo de Trabajo de Hipotermia de la Sociedad Española de Neonatología. Seguimiento de los recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica [Follow-up of newborns with hypoxic-ischaemic encephalopathy]. An Pediatr (Barc). 2014 Jul;81(1):52.e1-14.

- Lactancia materna en el lactante hipotónico. Comité de Protocolos de la Academy of Breastfeeding Medicine. 2016.

- Protocolos diagnósticos y terapéuticos de la AEPED. Espina bífida. Juan Manuel Aparicio Meix. Sección de Nuropediatría. Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

- María del Carmen Sánchez Gómez de Orgaz, Manuel Sánchez Luna. Infecciones intrauterinas. An Pediatr Contin. 2014;12(4):157-64

- Alarcón Allen A, Baquero-Artigao F; Grupo de estudio de la infección por citomegalovirus de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Revisión y recomendaciones sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección posnatal por citomegalovirus. An Pediatr (Barc). 2011 Jan;74(1):52.e1-52.e13.

- Van Esso DL. Lactancia materna e infecciones respiratorias. Aten Primaria. 2002 Mar 31;29(5):276-7.

- Buñuel Alvarez JC, Vila Pablos C, Puig Congost M, Díez García S, Corral Tomàs A, Pérez Oliveras M. Influencia del tipo de lactancia y otros factores sobre la incidencia de infecciones del tracto respiratorio en lactantes controlados en un centro de atención primaria. Aten Primaria. 2002 Mar 31;29(5):268-77.

- Lawrence Ruth A, Lawrence Robert M.

- Héctor Escobar y Amaya Sojo. Fibrosis quística. Protocolos AEPED.

- Guía para el Manejo de Ictericia en el Lactante Alimentado al Seno Materno, de 35 o Más Semanas de Gestación. Comité de Protocolos de la Academy of Breastfeeding Medicine. 2010.

- J.F. Mills, D. Tudehope. Fibreoptic phototherapy for neonatal jaundice. Cochrane Database Syst Rev., 1 (2001), pp. CD002060.

- M. Kaplan, E. Kaplan, C. Hammerman, N. Algur, R. Bromiker, M.S. Schimmel, et al. Post-phototherapy neonatal bilirubin rebound: A potential cause of significant hyperbilirubinemia. Arch Diss Child., 91 (2006), pp. 31-34(52)

- Gourley GR, Kreamer B, Arend R. The effect of diet on feces and jaundice during the first 3 weeks of life. Gastroenterology 1992;103:660–667.

- Sánchez-Redondo Sánchez-Gabriel MD, Leante Castellanos JL, Benavente Fernández I, Pérez Muñuzuri A, Rite Gracia S, Ruiz Campillo CW, Sanz López E, Sánchez Luna M; en representación de la Comisión de Estándares de la Sociedad Española de Neonatología. Recomendaciones para la prevención, la detección y el manejo de la hiperbilirrubinemia en los recién nacidos con 35 o más semanas de edad gestacional [Guidelines for prevention, detection and management of hyperbilirubinaemia in newborns of 35 or more weeks of gestation]. An Pediatr (Barc). 2017 Nov;87(5):294.e1-294.e8.

- 54) American Academy of Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics. 2004 Jul;114(1):297-316. doi: 10.1542/peds.114.1.297. Erratum in: Pediatrics. 2004 Oct;114(4):1138. PMID: 15231951.

- uptodate hipoglucemia

- van Kempen AAMW, Eskes PF, Nuytemans DHGM, van der Lee JH, Dijksman LM, van Veenendaal NR, van der Hulst FJPCM, Moonen RMJ, Zimmermann LJI, van 't Verlaat EP, van Dongen-van Baal M, Semmekrot BA, Stas HG, van Beek RHT, Vlietman JJ, Dijk PH, Termote JUM, de Jonge RCJ, de Mol AC, Huysman MWA, Kok JH, Offringa M, Boluyt N; HypoEXIT Study Group. Lower versus Traditional Treatment Threshold for Neonatal Hypoglycemia. N Engl J Med. 2020 Feb 6;382(6):534-544. doi: 10.1056/NEJMoa1905593. PMID: 32023373.

- Guidelines for Glucose Monitoring and Treatment of Hypoglycemia in Term and Late Preterm Neonates. Academy of breastfeeding medicine. 2021.

- Gómez-Papí A. Lactancia materna en prematuros. Bol Pediatr 1997; 37: 147-152.