Algunos pacientes con problemas gastrointestinales pueden requerir maniobras de resucitación, por ello se debe realizar rutinariamente la evaluación ABCDE. La consecuencia más común que puede comprometer la vida de un paciente con problemas gastrointestinales urgentes es el shock hipovolémico. El dolor severo requiere intervenciones inmediatas habitualmente con opiáceos. La valoración inicial irá encaminada a detectar signos y síntomas que sugieran gravedad e, incluso, que discriminen la patología digestiva de otras (cardiopatía isquémica, aneurisma disecante de aorta…), dado que con frecuencia es difícil identificar el origen de las manifestaciones clínicas gastrointestinales.

1.1 TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN (ABCDE)

- A (Vía aérea): Evaluar obstrucción (vómito, hematemesis).

- B (Respiración): Taquipnea por dolor o sepsis.

- C (Circulación): Signos de shock (taquicardia, hipotensión) en hemorragias digestivas.

- D (Déficit neurológico): Confusión por deshidratación o encefalopatía hepática.

- E (Exposición): Buscar distensión abdominal, ictericia, masas.

1.2 HISTORIA CLÍNICA Y ANTECEDENTES

Es primordial conocer los antecedentes, el modo de inicio de la clínica y su evolución, así como:

- Sexo: dependiendo de este nos puede descartar o hacer sospechar de patología ginecológica.

- Edad: según la epidemiología, tendremos diferentes sospechas en jóvenes y ancianos.

- Antecedentes: apendicectomía, úlceras gástricas, cirrosis, enfermedad inflamatoria intestinal (EII)…

- Enfermedades actuales y tratamientos: tolerancia a estes así como posibles efectos secundarios y/o adversos que puedan provocar (AINEs, corticoides, laxantes…)

- Estado emocional que pueda repercutir en la manifestación de los síntomas: síndrome de intestino irritable, …

- Viajes recientes

En la documentación enfermera se debe de recoger información sobre las molestias más frecuentes del aparato digestivo:

- Dolor abdominal según la regla OPQRST

- Náuseas y/o vómitos

- Diarrea

- Estreñimiento

- Hematemesis

- Rectorragia, melenas

- Fiebre, escalofríos

- Indigestión

- Anorexia

- Astenia

- Disuria

- Ingesta de alcohol

1.3 EXPLORACIÓN FÍSICA

1.3.1 Inspección

- Observar la presencia de distensión abdominal

- Valorar la presencia de ascitis

- Cicatrices y cirugías previas

- Evisceración

- Traumatismo superficial en el abdomen o en las costillas, heridas, abrasiones, hematomas.

- Coloración de la piel:

o Palidez en procesos de sangrado, dolor intenso o shock.

o Ictericia: relacionada con alteraciones hepáticas (cirrosis) o con causas extrahepáticas como colecistitis, pancreatitis o carcinoma.

o Rubicundo: se puede dar en pancreatitis.

o Cianosis: valorar patología extraabdominal.

1.3.2 Palpación

La palpación del abdomen (superficial y profunda) se realiza de forma sistemática con suavidad y con las manos templadas, iniciando la misma desde la zona más alejada del área dolorosa con el fin de evitar una contracción muscular voluntaria y espontánea del paciente. Se debe evaluar la tensión del abdomen y la presencia de masas. Maniobras más características:

- Maniobra de Blumberg o signo del rebote. Dolor por rebote de la víscera inflamada sobre la pared abdominal al retirar la mano bruscamente después de la palpación profunda sobre la zona dolorosa. En la fosa ilíaca derecha es muy indicativo de apendicitis aguda.

- Contractura abdominal involuntaria. Es un signo indicativo de irritación peritoneal. En la peritonitis generalizada, el dolor es difuso y el abdomen puede estar rígido con una gran contractura muscular (vientre en tabla).

- Signo de Murphy. Es un signo característico de la colecistitis aguda y es el dolor a la palpación profunda en el hipocondrio derecho durante la inspiración.

- Signo de Rovsing. Dolor referido a la fosa ilíaca derecha al presionar sobre la fosa ilíaca izquierda. También es indicativo de apendicitis aguda

- Signo de McBurney. Punto de máxima sensibilidad dolorosa cuando está afectado el apéndice. Se localiza en el tercio externo de una línea recta, entre la espina ilíaca anterior derecha y el ombligo.

Es importante la exploración genital y de los orificios herniarios sistemáticamente. No olvidar la búsqueda de los pulsos femorales. La palpación de una masa abdominal pulsátil dolorosa debe hacer pensar en un aneurisma de aorta abdominal. La presencia de globo vesical suele ser muy doloroso y de fácil resolución mediante sondaje vesical.

1.3.3 Percusión

La percusión se utiliza para evaluar el tamaño y la densidad de los órganos del abdomen, así como para detectar la presencia de líquido (ascitis), aire (distensión gástrica) y masas llenas de líquido o sólidas. La percusión puede ser dolorosa en caso de abdomen agudo.

El timpanismo es el ruido predominante por la presencia de aire en estómago e intestinos. Se oye matidez sobre los órganos y las masas sólidas. La distensión vesical produce matidez en la zona suprapúbica.

1.3.4 Auscultación

Debe preceder a la percusión y palpación. Se deben auscultar los ruidos intestinales, y anotar su frecuencia y sus características.

- Habitualmente, se oyen como chasquidos y borboteos que aparecen de forma irregular. Los ruidos intestinales suelen ser generalizados.

- Los borboteos prolongados e intensos se denominan borborigmos (rugido del estómago) y se producen por un aumento de los ruidos intestinales en la gastroenteritis, en las primeras fases de la obstrucción intestinal y en situaciones de hambre.

- Los ruidos de tintineo de tono elevado indican la presencia de líquido y aire a presión en el intestino, como en las primeras fases de la obstrucción.

- En la peritonitis y en el íleo paralítico hay disminución de los ruidos intestinales.

- La ausencia de ruidos intestinales junto a la presencia de dolor abdominal y rigidez se asocia a una urgencia quirúrgica.

1.4 SIGNOS Y SÍNTOMAS CLAVES EN URGENCIAS

1.4.1 Dolor abdominal

El dolor abdominal es uno de los síntomas más frecuente en urgencias que puede aparecer en la mayoría de los trastornos intraabdominales aunque, sin embargo, también puede ser la manifestación principal de afecciones localizadas fuera de la cavidad abdominal.

En la evaluación del dolor es útil emplear la regla nemotécnica OPQRST:

- O onset: inicio, cuando empezó el dolor

- P provocation: que provoca el dolor

- Q quality: calidad, características del dolor.

- R radiation: irradiación, localización del dolor.

- S site/severity/ohter symptoms: severidad/otros síntomas. Escalas del dolor

- T time: factores temporales o tiempo de evolución

Según su evolución, el dolor puede ser:

- Agudo: memos de 6 meses de duración; genera ansiedad

- Crónico: más de 6 meses de duración; genera aprehensión, depresión

Según su origen, puede ser:

- Somático:

o Inicio rápido

o Bien localizado

o Estimula la piel, músculos y tejidos blandos

- Visceral:

o Inicio lento

o Mal localizado

o Acompañado de signos vegetativos

Según su mecanismo de producción, puede ser:

- Nociceptivo

- Neuropático

Según sus características, puede ser:

- Quemante: úlcera gastroduodenal por ejemplo

- Taladrante o en puñalada: pancreatitis aguda

- Sordo: irritación apendicular, cáncer

- Desgarrante: aneurisma disecante

- Cólico: apendicitis con impactación fecal, GEA

- Gravativo (de peso): hepatomegalia por hepatitis

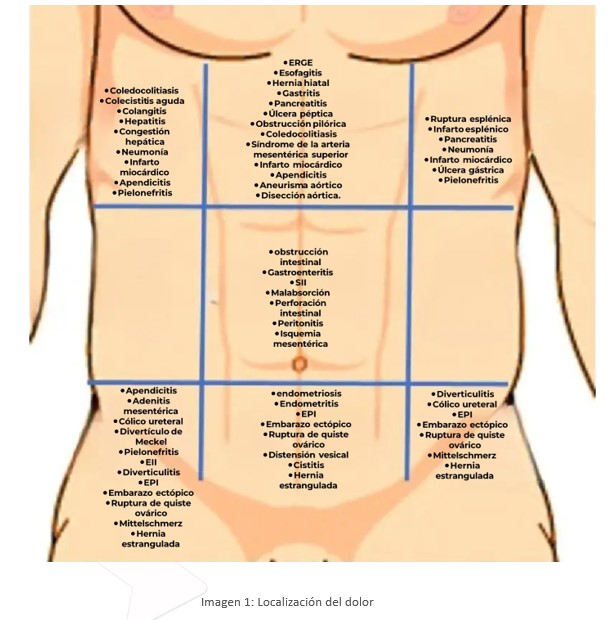

Según su localización, podemos sospechar de:

Los tipos de dolor abdominal según la patología:

- Apendicitis aguda. Se caracteriza por dolor abdominal en fosa ilíaca derecha (FID), hiporexia, náuseas, vómitos, dolor a la palpación en FID y maniobras de irritación peritoneal positivas.

- Colecistitis aguda. Dolor en hipocondrio derecho (HD) irradiado hacia la espalda, con defensa en dicha localización y signo de Murphy positivo.

- Colangitis aguda. Los datos típicos forman la tríada de Charcot (fiebre, ictericia y dolor en hipocondrio derecho).

- Diverticulitis aguda. Se caracteriza por un dolor abdominal a nivel de hipogastrio y fosa ilíaca izquierda (FII) y, en ocasiones, en FID en casos de sigma redundante o diverticulitis derecha, con hiporexia, náuseas/vómitos, disuria y aumento de la temperatura.

- Isquemia mesentérica. Presentan un dolor abdominal de inicio brusco, de localización centroabdominal y de intensidad desproporcionada en relación con los hallazgos anodinos en la exploración física, cuando lleva pocas horas de evolución.

- Colitis isquémica. En más del 80% de casos presentan dolor abdominal acompañado de tenesmo, rectorragia/hematoquecia que aparece en las primeras 24 horas con un carácter leve y autolimitado, y diarrea.

- Perforación de víscera hueca:

o Gastroduodenal. Dolor epigástrico de inicio brusco e intenso que se puede irradiar hacia ambos hipocondrios, hombro y posteriormente hacia la FID o todo el abdomen.

o Duodenal. Dolor abdominal en epi o mesogastrio con escasos datos de irritación peritoneal.

o Intestino delgado. Se caracteriza por dolor abdominal de inicio brusco, cuya localización depende del segmento intestinal afecto.

o Colorrectal. dolor abdominal cuya localización inicial dependerá del lugar de la perforación.

El tratamiento básico, salvo situaciones puntuales, consiste en dieta absoluta, fluidoterapia, analgesia, valorando sonda nasogástrica y antibioticoterapia.

1.4.2 Náuseas y vómito

Las causas de la náusea y el vómito son muy variadas, pudiendo ser de etiología abdominal o extraabdominal . Por lo que es importante examinar si existen síntomas asociados.

- Los vómitos que aparecen bruscamente sin náuseas ni arcadas previas (vómitos en escopetazo) son característicos de la estimulación directa del centro del vómito, como puede suceder con lesiones intracerebrales (tumores, abscesos) o presión intracraneal aumentada

- Duración del vomito: agudo o crónico, así sea menor o mayor de 2 semanas.

- Contenido, así podremos decir que el vómito con:

o Alimento no digerido, procede del esófago: acalasia, divertículos

o Alimento retenido: Los vómitos fuera del período posprandial inmediato y se caracterizan por la evacuación de alimentos retenidos y parcialmente digeridos son típicos de una obstrucción a la salida gástrica de desarrollo lento o gastroparesia.

o Bilioso, de píloro permeable: se observan habitualmente cuando se producen múltiples episodios de vómito muy seguidos debido a la entrada retrógrada de material intestinal en el estómago.

o Fecaloideo: indica obstrucción intestinal, íleo asociado a peritonitis.

o Matutinos: Si son por la mañana o con el estómago vacío y con emisión de material mucoso (saliva deglutida) o secreciones gastroentéricas son típicos de gestación, fármacos, tóxicos (alcohol) o trastornos metabólicos (diabetes mellitus, uremia).

1.4.3 Diarrea

La diarrea se define como la emisión de heces de consistencia disminuida (líquidas o semilíquidas) con una frecuencia ≥3 veces al día y un volumen >200 g/día.

- Clasificación según duración:

o Aguda:

o Persistente: 14–30 días.

o Crónica: >30 días (ej. síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal).

- Clasificación según mecanismo:

o Osmótica: Por solutos no absorbidos (ej. lactosa en intolerantes, laxantes). Cede con ayuno.

o Secretora: Alteración en transporte de iones (ej. toxinas bacterianas, tumores neuroendocrinos). Persiste con ayuno.

o Inflamatoria: Mucosidad/sangre en heces (ej. Shigella, Campylobacter, EII).

- Clasificación según la etiología:

o Infecciosas (80% de los casos agudos):

-Virus: Norovirus (40%), rotavirus (en niños)

- Bacterias:

Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

Salmonella, Shigella, Campylobacter (sangre en heces).

Clostridioides difficile (post-antibióticos).

- Parásitos: Giardia lamblia, Cryptosporidium (inmunodeprimidos).

o No Infecciosas:

- Fármacos (antibióticos, AINEs, metformina).

- Intolerancias (lactosa, gluten).

- EII

- Isquemia mesentérica (en ancianos con dolor abdominal).

1.4.4 Estreñimiento

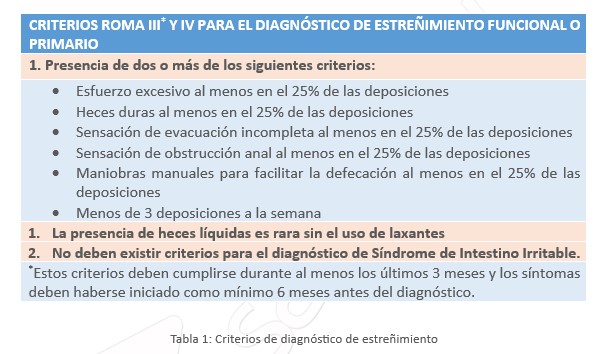

El estreñimiento es uno de los motivos de consulta más frecuentes tanto a la medicina de familia como a médicos especialistas por parte de la población. Su definición difiere si es analizada desde el prisma del propio paciente o desde la perspectiva médica. Para evitar terminologías confusas se establecieron los criterios de Roma III, que confieren el diagnóstico como tal, de estreñimiento.

De esta forma puede considerarse un hábito defecatorio sano aquél que cumpla las siguientes características: al menos 3 evacuaciones a la semana, de manera no dolorosa, sin realizar excesivos esfuerzos y con sensación de evacuación completa del recto.

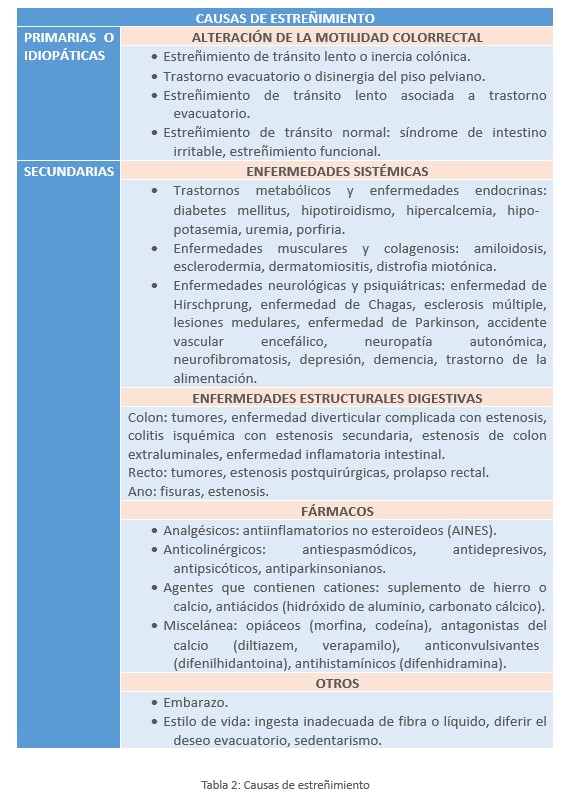

En cuanto a las causas del estreñimiento podríamos afirmar que es multifactorial y que puede clasificarse en primaria o idiopática y secundaria a diferentes patologías orgánicas, uso de medicamentos o situaciones fisiológicas.

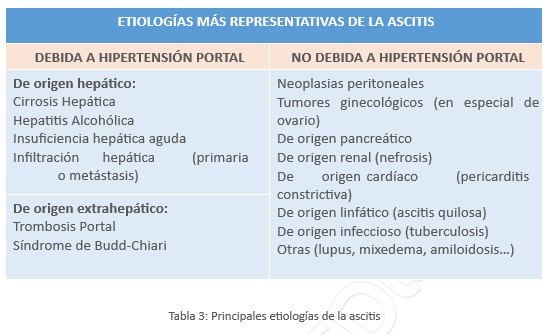

1.4.5 Ascitis

Se denomina ascitis a la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. La causa fundamental de la misma obedece, hasta en un 80-85% de los casos, a la cirrosis hepática. Se presenta mediada, o no, por la hipertensión portal, siendo diferente el mecanismo por el que se produce:

Ascitis debida a hipertensión portal: en este caso el flujo portal ve incrementado su resistencia vascular (por desestructuración hepática) lo que implica liberación de sustancias vasodilatadoras que en última instancia conducen a una vasodilatación esplácnica. En este punto se producen dos tipos de fenómenos:

- por un lado, esa vasodilatación conlleva un aumento de la permeabilidad capilar esplácnica.

- por otro lado, el secuestro de volumen conlleva la reabsorción de sodio y agua para asegurar la perfusión de los tejidos, aumentando el volumen plasmático lo que desemboca en un acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal (ascitis)

Ascitis no debida a hipertensión portal: en este caso la formación de la misma dependerá del mecanismo etiológico. Así, por ejemplo, en el caso de neoplasias peritoneales las propias células tumorales secretan un líquido con alto contenido en proteínas que atrae líquido a su interior en un afán de compensar la presión oncótica.

1.4.6 Ictericia

Se denomina ictericia al cambio de color de piel y mucosas, hacia tonos amarillentos, mediado por un incremento de la bilirrubina sanguínea. La bilirrubina puede objetivarse de forma directa o conjugada (hidrosoluble) o de forma indirecta o no conjugada (liposoluble). Se debe distinguir de la coloración provocada por la ingesta de determinados alimentos ricos en carotenos como la zanahoria. Los valores de bilirrubina sanguínea a partir de los cuales puede detectarse la ictericia oscilan entre 2 y 3 mg/dl.

En relación con la etiología de la ictericia, ésta puede deberse al incremento de la bilirrubina conjugada o de la no conjugada, aunque es frecuente que sea de origen mixto. Las causas más frecuentes son:

- Las hepatitis.

- La enfermedad hepática alcohólica.

- La obstrucción biliar (bien sea por cálculos, tumores u otras enfermedades como cirrosis biliar primaria o colangitis esclerosante).

- Otros trastornos: Síndrome de Gilbert, Enfermedad de Wilson, fármacos, tóxicos…

BIBLIOGRAFIA

- American College of Emergency Physicians (ACEP). Clinical policy: critical issues in the evaluation and management of emergency department patients with suspected acute upper gastrointestinal bleeding. Ann Emerg Med. 2021;78(4):523–534.

- American College of Gastroenterology. Clinical guideline: irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol. 2021;116(1):17–44.

- American Society for Pain Management Nursing (ASPMN). Position statement: pain management in patients with gastrointestinal disorders. Pain Manag Nurs. 2020;21(1):3–12.

- Arreo del Val V, Franco Díez E, Suárez Barrientos A, Campos Pavón J, Ruíz Mateos B, Olmos Blanco C, et al. Digestivo. En: Manual AMIR Enfermería Médico-Quirúrgica vol II. 1a. Madrid: Academia de Estudios MIR, S.L.; 2015. p. 83

- Ball J, Dains J, Flynn J, Solomon B & Stewart R. Manual Seidel de Exploración física. 8ª edición. Barcelona: Elsevier; 2014.

- Birk M, Bauerfeind P, Deprez PH, Hünger M, Shah RJ, van Hooft JE, et al. Removal of foreign bodies in the upper gastrointestinal tract in adults: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) clinical guideline. Endoscopy. 2016;48(5):489–496.

- Bulechek GM, Butcher HK, Dochterman JM, Wagner CM. Clasificación de Intervenciones de Enfermería. 6ªedición. Barcelona: Elsevier; 2014.

- Cabrera Calandria AM, Gómez Calvo R, Santaella Leiva. Panceatitis grave. En Aragonés Manzanares R, De Rojas Romá JP. Cuidados intensivos. Atención integral al paciente crítico. Madrid: editorial médica panamericana; 2016.p. 637671.

- Carretero Ribón C, Pastrana Delgado J, García-Casasola. Enfermedades del Páncreas. In Pastrana Delgado J, García de Casasola Sánchez G. Fisiopatología y patología general básicas para ciencias de la salud. Barcelona: Elsevier; 2013. p. 270-275.

- Cisneros Herreros JM, Carneado de la Fuente J. Manual de Urgencias. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío; 2009.

- Criado García J, Barrera Baena P, Jiménez Morales AI, Pérez Caballero AI. Fallo hepático fulminante. En Delgado Lista J, Pérez Caballero AI, Pérez Martínez P. Guía de atención rápida en clínicas médicas. Barcelona: Elsevier; 2014. p.155159

- Cobo Pérez J, Amores Herrador M, Rivera Marfil MJ, et al. Plan de cuidados ante una obstrucción intestinal en el servicio de urgencias: caso clínico. Rev Sanitaria Investig. 2022;6(3). Disponible en:

- https://revistasanitariadeinvestigacion.com/caso-clinico-plan-de-cuidados-ante-una-obstruccion-intestinal-en-el-servicio-de-urgencias/

- Comité de Bioética de España. Informe sobre el consentimiento informado en el ámbito sanitario. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2020.

- Couto Wörner I, Tizón Ares MI, Souto Ruzo J, Bello Rodríguez L. Ascitis. Cad Atención Primaria. 2009; 16:295–9.

- Delgado Lista J, Pérez Caballero AI, Pérez Martínez P. Guía de atención rápida en clínicas médicas. Barcelona: Elsevier; 2014. p.115-119

- Diccionario Enciclopédico Taber de Ciencias de la Salud. Madrid: Difusión Avances de Enfermería (DAE, S.L.); 2008. 1822 p.

- Emergency Nurses Association (ENA). Clinical practice guideline: acute abdominal pain. J Emerg Nurs. 2021;47(2):221–238.

- ESGE Guideline: removal of foreign bodies in the upper gastrointestinal tract. Endoscopy. 2016;48(5):489–496.

- Feldman M, Friedman LS & Brandt LJ. Sleisenger Y Fordtran. Enfermedades Digestivas y Hepáticas. 10ª edición. Barcelona: Elsevier; 2017.

- Fernández-Cruz L, Lozano-Salazar RR, Olvera C, Higueras O, López-Boado MA, Astudillo E, et al. Pancreatitis aguda grave: alternativas terapéuticas. Cir Esp. 2006;80(2):64-71.

- García Buey L, González Mateos F, Moreno-Otero R. Cirrosis hepática. Med. 2012;11(11):625–33.

- Goldman L, Schafer AI. Cecil y Goldmand. Tratado de Medicina Interna. 24 edición. Barcelona: Elsevier; 2013.

- González-Cámpora R, Suárez-Muñoz MA, de la Mata M. Manejo de la hemorragia digestiva baja aguda. Gastroenterol Hepatol. 2013;36(7):487–95. Disponible en:

https://www.elsevier.es/es-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-articulo-manejo-hemorragia-digestiva-baja-aguda-S0210570513001283 - Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Medicina de urgencias y emergencias. 5ª edición. Barcelona: Elsevier; 2015.

- Laso Guzmán FJ. Introducción a la Medicina Clínica. Fisiopatología y semiología. 3ª edición. Barcelona: Elsevier; 2015.

- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente. BOE núm. 274, 15 noviembre 2002.

- López de la Rica J, García Muñoz C, López Vizcaíno M. Comunicación en urgencias y emergencias: guía práctica. Madrid: SEMES; 2021.

- Maraví Poma E, et al. SEMICYUC 2012. Recomendaciones para el manejo en cuidados intensivos de la pancreatitis aguda. Med Intensiva. 2013;37(3):163-179

- Marx JA, editor. Rosen’s emergency medicine: concepts and clinical practice. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2022.

- Mas A. Insuficiencia hepática grave. En Nicolás JM, Ruiz J, Jiménez X, Net A. Enfermo crítico y emergencias. Barcelona: Elsevier; 2011. p.432-438.

- Mayo Clinic. Peritonitis: síntomas y causas. [Internet]. Rochester: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2023 [citado 2025 Jun 16]. Disponible en:

https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/peritonitis/symptoms-causes/syc-20376247 - Merino Rodríguez B, Rodríguez Ortega M. Digestivo y Cirugía General. En: Manual CTO de Medicina y Cirugía. 9a. Madrid: CTO Editorial, S.L; 2014. p. 65–92.

- Ministerio de Sanidad (España). Protocolo de actuación ante intoxicaciones agudas en urgencias. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2020.

- Montejo JC, García de Lorenzo A, Marco P, Ortiz C. Manual de medicina intensiva. 5ª edición. Barcelona: Elsevier; 2014.

- Montoro Huguet MA, García Pagan JC, editores. Gastroenterología y Hepatología: Problemas comunes en la práctica clínica. 2a Edición. Madrid: Jarpyo Editores, S.A.; 2012. 1050 p.

- Montoro Huguet MA, García Pagán JC, editores. Manual de Emergencias en Gastroenterología y Hepatología. 1ª Edición. Madrid: Jarpyo Editores, S.A.; 2010. 402 p.

- Moore CJ, Oschman A, Biffl WL, Catena F, Ceresoli M, Coccolini F, et al. Acute mesenteric ischemia: updated guidelines of the World Society of Emergency Surgery. World J Emerg Surg. 2022;17:54.

- Moreira VF, López San Román A. Información al paciente. Pancreatitis aguda. Rev. esp. enferm. dig. 2010; 102(9).

- Moreno Arroyo MC, Puig Llobet M, Cuervo Lavado L. La insuficiencia hepática aguda grave: estudio de un caso. Enferm Clin. 2012;22(2):105-110.

- NursingCenter. Mesenteric ischemia in the acute care setting. Nursing2023. 2023;53(6):34–41.

- Olson KR. Poisoning & drug overdose. 8th ed. New York: McGraw Hill; 2022.

- Organización Mundial de la Salud (OMS). Guidelines on ethical issues in public health surveillance. Geneva: WHO; 2015.

- Pancorbo Hidalgo PL, López Ortega J. Hepatitis, cirrosis y cáncer de híagdo. En: Enfermería S 21: Enfermería Médico-Quirúrgica vol III. 1a. Madrid: Difusión Avances de Enfermería (DAE, S.L.); 2001. p. 1379–84.

- Pastrana Delgado J, García de Casasola Sánchez G. Fisiopatología y patología general básicas para ciencias de la salud. Barcelona: Elsevier; 2013.

- Raffensperger EB. Manual de la Enfermería. Barcelona: Océano/Centrum; 2003. 1168 p.

- Ríos Velásquez P, León J, Rodríguez C. Ética del consentimiento informado en urgencias. Rev Colomb Bioet. 2017;12(2):38–52.

- Rodríguez García MC, Fernández-Samos Gutiérrez R. Criterios de actuación en Urgencias. León: Eolas ediciones; 2014.

- Royal College of Nursing (RCN). Standards for assessing, measuring and monitoring vital signs in infants, children and young people. London: RCN; 2020.

- Ruiz Campillo MJ, González Bernal L, Estébanez de Miguel E, et al. Cuidados de enfermería en el manejo de la obstrucción intestinal. Congreso Nacional de Enfermería; 2024. Disponible en:

https://congresoenfermeria.com/2024/pdfs/71743.pdf - Servicio Gallego de Salud (SERGAS). Sonda nasogástrica. Instrucciones para pacientes y cuidadores. Santiago de Compostela: SERGAS; 2021. Disponible en: https://runa.sergas.gal/xmlui/bitstream/handle/20.500.11940/16121/sonda_nasogastrica_español_2021.pdf

- Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). Documento de recomendaciones éticas. Madrid: SEMES; 2022.

- Sociedad Catalana de Digestología. Guía de cuidados para pacientes y familiares con cirrosis hepática. Barcelona: SCD; 2021. Disponible en:

https://www.scdigestologia.org/docs/patologies/es/guia_cuidados_pacientes_familiares_cirrosis.pdf - Society for Vascular Nursing (SVN). Clinical practice guidelines: nursing care in chronic mesenteric ischemia. J Vasc Nurs. 2018;36(2):45–52.

- Soriano G, Becerra-Muñoz J, Rodríguez-Pineda M, et al. Plan de cuidados de enfermería en paciente con colangitis aguda: caso clínico. Rev Sanitaria Investig. 2023;7(1). Disponible en: https://revistasanitariadeinvestigacion.com/plan-de-cuidados-de-enfermeria-en-paciente-con-colangitis-aguda-caso-clinico/

- Wainstein C, Zárate A. Urgencias Proctológicas. Rev. Med. Clin. Condes. 2011; 22(5):677-684.