La sectorización del terreno es una herramienta táctica fundamental en la gestión de cualquier Incidente con Múltiples Víctimas (IMV). Consiste en la división organizada del área de intervención en zonas diferenciadas, cada una con niveles de riesgo, funciones específicas y control de accesos. Su correcta aplicación permite reducir el caos, optimizar recursos, proteger al personal interviniente y estructurar de forma eficiente la asistencia y la evacuación.

La sectorización es dinámica: se adapta a las condiciones del entorno, la naturaleza del incidente y la evolución de los riesgos. Por eso, su implementación debe ser evaluada y revisada continuamente por el jefe del dispositivo sanitario, en coordinación con el Puesto de Mando Avanzado (PUMA) y el resto de actores intervinientes (Protección Civil, bomberos, fuerzas de seguridad, servicios NBQ, etc.).

Objetivos principales de una sectorización eficaz:

- Garantizar la seguridad del personal operativo, separando áreas de alto riesgo de las zonas asistenciales.

- Canalizar el flujo de víctimas, evitando interferencias y cuellos de botella.

- Facilitar el mando y control, organizando los recursos por función y prioridad.

- Reducir los tiempos de asistencia y evacuación, mejorando la tasa de supervivencia.

- Establecer una estructura ordenada para los medios materiales, los equipos sanitarios, los recursos logísticos y la información operativa.

A continuación, se describen en detalle las diferentes zonas que componen la sectorización táctica en un IMV, sus características, funciones y los equipos que habitualmente las gestionan.

10.1 ZONA CALIENTE (ZONA CERO O DE RIESGO INMEDIATO)

Descripción: Es el área de impacto directo del evento. Aquí persisten riesgos activos como fuego, explosiones, estructuras colapsadas, contaminación química, amenazas radiológicas o situaciones hostiles (por ejemplo, tiradores activos o escenarios terroristas).

Acceso: Muy restringido. Solo acceden equipos especializados con formación y protección específica (bomberos, NBQ, USAR, policía táctica).

Funciones:

- Localización y extracción de víctimas vivas o fallecidas.

- Contención de riesgos.

- Evaluación técnica de la estructura o ambiente.

- Transmisión de datos iniciales a la cadena de mando.

Importante: No se realiza atención sanitaria prolongada en esta zona. Solo intervenciones de rescate y traslado rápido a la zona tibia.

10.2 ZONA TIBIA (ZONA OPERATIVA Y DE TRIAJE PRIMARIO)

Descripción: Zona de riesgo moderado o residual. Se encuentra justo fuera del núcleo de peligro.

Funciones:

- Triaje primario: Clasificación rápida de víctimas según gravedad.

- Descontaminación (individual o colectiva) en incidentes CBRN.

- Preestabilización: Control de hemorragias, vía aérea, inmovilización.

Personal: Equipos sanitarios con EPI adaptado al riesgo (por ejemplo, nivel 2 NBQ), técnicos de emergencias, supervisores de triaje.

Elementos comunes: Carpas de triaje, duchas descontaminantes, mochilas de soporte vital básico, camillas de traslado, señalización clara.

10.3 ZONA FRÍA (ZONA DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA)

Descripción: Área completamente segura, libre de riesgos. Es la base operativa del sistema asistencial y de coordinación.

Instalaciones clave:

- Puesto Médico Avanzado (PMA): Área de estabilización médica, triaje avanzado y derivación.

- Puesto de Mando Avanzado (PUMA): Centro de coordinación interinstitucional.

- Áreas logísticas y de descanso: Reposición de materiales, puntos de hidratación, alimentación para intervinientes.

- Zona de información: Sala de prensa, gestión de familiares, atención a medios.

Personal: Médicos, enfermeros, técnicos en emergencias, mandos operativos, coordinadores logísticos, psicólogos, voluntarios, administrativos.

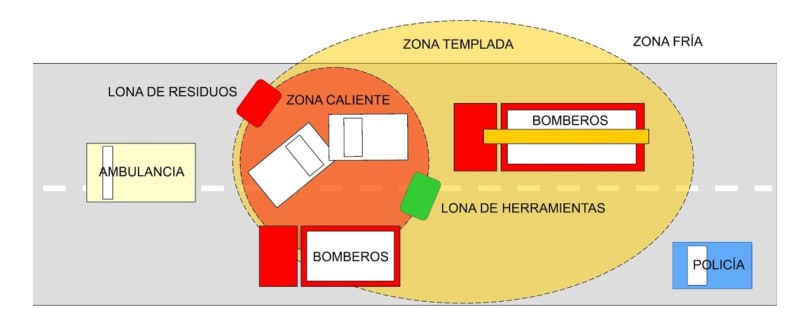

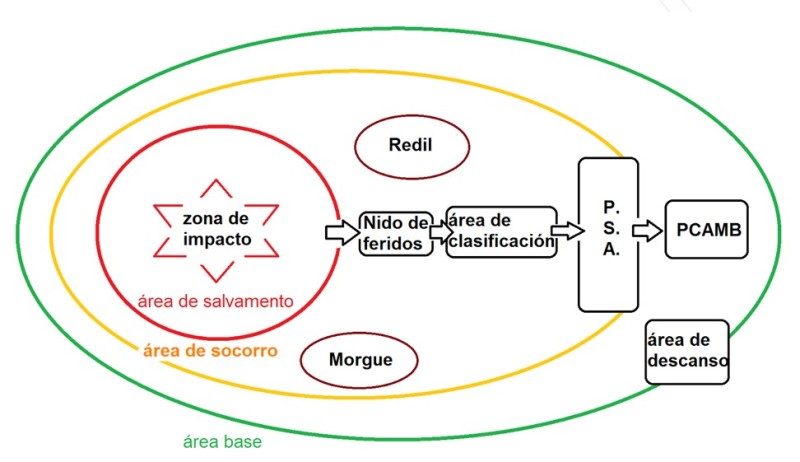

Ilustración 2. Sectorización. Fuente://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_oferta_empleo_publico/es_def/adjuntos/IMV_y_ANEXOS.pdf

10.4 ÁREA DE SOCORRO (ATENCIÓN HUMANITARIA Y PSICOSOCIAL)

Descripción: Subzona dentro de la zona fría habilitada para la atención sanitaria y no sanitaria de víctimas indirectas o afectadas emocionalmente.

En esta área se realiza:

- Realizar una clasificación eficaz, rápida y sencilla de las víctimas (triage).

- Proporcionar soporte vital básico (SVB) y soporte vital avanzado (SVA).

- Facilitar la evacuación controlada a centros hospitalarios.

- Realizar una distribución proporcionada a los centros sanitarios disponibles.

Debe existir un flujo de comunicación fluido y constante de información entre los mandos sanitarios y el mando del operativo con el fin de coordinar a los intervinientes.

¿A quién se dirige?:

- Personas ilesas, pero en estado de shock.

- Familiares que buscan información.

- Víctimas menores de edad o colectivos vulnerables.

- Heridos leves que no requieren evacuación inmediata.

Servicios ofrecidos:

- Atención psicosocial.

- Agua, mantas, abrigo, alimentos.

- Reunificación familiar.

- Acompañamiento espiritual o cultural.

- Registro de identificaciones y orientación general.

Responsables: Equipos de Cruz Roja, Psicólogos de Emergencias, Protección Civil, ONGs, servicios sociales.

10.5 ÁREA DE SALVAMENTO (RESCATE TÉCNICO ESPECIALIZADO)

Descripción: Espacio delimitado para las labores técnicas de extracción, apuntalamiento, evaluación estructural y rescate complejo. Se estable una zona intermedia llamada Nido de heridos, es una zona que está en la zona entre la zona de salvamento y de socorro con un nivel de seguridad elevando. Aquí es realizado el primer triaje.

Intervienen: Equipos USAR, bomberos, ingenieros estructurales, técnicos NBQ.

Excepcionalmente, y si los equipos de rescate lo ven conveniente, pueden trabajar el personal sanitario en esta zona y únicamente llevará a cabo medidas salvadores:

- Control de hemorragias externas.

- Maniobras básicas de permeabilidad de la vía aérea.

- Adecuada movilidad de los lesionados.

- Cuando los accidentados se encuentren atrapados, los sanitarios deberán:

- Aplicar analgesia al herido facilitando de este modo la desencarcelación.

Funciones:

- Corte y estabilización de estructuras colapsadas.

- Acceso vertical o subterráneo.

- Evaluación de gases, temperatura, estabilidad.

- Apoyo al rescate sanitario.

- Búsqueda de supervivientes.

- Excarcelación de víctimas.

- Iluminación del mismo.

- Trasmitir información al PMA.

Esta área requiere altos niveles de coordinación con las zonas caliente y tibia.

10.6 ÁREA BASE (ZONA DE APOYO Y RESERVA OPERATIVA)

Ubicación: Generalmente fuera del radio inmediato del incidente, pero cercana para permitir el flujo constante de recursos.

Funciones:

- Almacenamiento y distribución de suministros (fármacos, EPIs, equipos).

- Aparcamiento de ambulancias no activas.

- Briefing de equipos entrantes y descanso de personal saliente.

- Mantenimiento, repostaje, carga de baterías, aseo y alimentación.

- Punto de encuentro para unidades de refuerzo o turnos rotatorios.

Elementos comunes: Carpas logísticas, generadores eléctricos, puntos de conexión satelital, sanitarios portátiles, cocina de campaña.

Imagen 17.

BIBLIOGRAFÍA

- Comisión Europea. EU Strategy on Adaptation to Climate Change. 2021. Disponible en: https://climate.ec.europa.eu

- Comisión Europea. rescEU: Strategic Deployment and Future Capacities. 2021. Disponible en: https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu

- Comisión Europea. Planning for Resilient Operations in Emergencies. EU Civil Protection; 2023.

- Comisión Europea. Cyber Resilience Act – Proposal for Regulation. 2024. Disponible en: https://digital-strategy.ec.europa.eu

- Gil Martín FJ, Martínez Suárez A. Derechos Humanos y Reducción del Riesgo de Desastres. Universidad de Oviedo; 2024. Disponible en: https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/75658

- Hernández Gómez AC. El nuevo tratado de la OMS y la reforma del RSI. Revista Electrónica de Estudios Internacionales. 2024;47:1–20. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9914800

- Ministerio del Interior (España). Guía Técnica para la Elaboración de Planes de Continuidad Operativa. Gobierno de España; 2024.

- Ministerio del Interior (España). Guía Técnica para la Elaboración de Planes de Emergencia. Protección Civil; 2023.

- Organización Mundial de la Salud (OMS). Reglamento Sanitario Internacional (3.ª ed.). 2005. Disponible en: https://www.who.int

- Organización Mundial de la Salud (OMS). Health Emergency and Disaster Risk Management Framework. 2022. Disponible en: https://www.who.int

- Parlamento Europeo. Evaluación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. 2022. Disponible en: https://www.europarl.europa.eu

- ·United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction – Progress Report. 2023. Disponible en: https://www.undrr.org

- Gómez Martín AM, Fernández García JL. Cuaderno de prácticas en urgencias, emergencias y catástrofes. Universidad de Extremadura; 2023. Disponible en: https://www.unex.es

- Lamas Díaz A. Competencias de enfermería en triaje de IMV. Universidad de A Coruña; 2020. Disponible en: https://ruc.udc.es

- Vicente Molinero A, Muñoz Jacobo S, Pardo Vintanel T, Yáñez Rodríguez F. Triaje in situ extrahospitalario. Semergen [Internet]. 2011;37(4):195–8. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.semerg.2010.12.010

- Fekonja Z, Kmetec S, Fekonja U, Mlinar Reljić N, Pajnkihar M, Strnad M. Factors contributing to patient safety during triage process in the emergency department: A systematic review. J Clin Nurs [Internet]. 2023;32(17–18):5461–77. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1111/jocn.16622

- Peta D, Day A, Lugari WS, Gorman V, Ahayalimudin N, Pajo VMT. Triage: A global perspective. J Emerg Nurs [Internet]. 2023;49(6):814–25. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.jen.2023.08.004

- Fernandino Price M, Arcos González P, Pardo Ríos P, Nieto Fernández-Pacheco A, Cuartas Álvarez T, Castro Delgado R. Comparación de los sistemas de triaje META y START en un ejercicio simulado de múltiples víctimas. Emergencias 2018; 30:224-230.

- Kearns RD, Cairns BA, Cairns CB. Surge capacity and capability. A review of the history and where the science is today regarding surge capacity during a mass casualty disaster. Front Public Health [Internet]. 2014; 2:29. Disponible en: http://dx.doi.org/10.3389/fpubh.2014.00029

- Organismo Internacional de Energía Atómica. Preparación y respuesta ante una emergencia nuclear o radiológica. Serie de Normas de Seguridad del OIEA No. GSR Parte 7; 2015. Disponible en: https://www.iaea.org/publications/10907.

- OTAN. Política y directrices de defensa QBRN. Bruselas: Organización del Tratado del Atlántico Norte; 2019. Disponible en: https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50325.htm

- Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Preparación y respuesta ante emergencias – Emergencias químicas. CDC; 2022. Disponible en: https://emergency.cdc.gov/chemical/

- Sanz-Martos S, López-Franco MD, Álvarez-García C, Granero-Moya N, López-Hens JM, Cámara-Anguita S, et al. Drone applications for emergency and urgent care: A systematic review. Prehosp Disaster Med [Internet]. 2022 [citado el 13 de mayo de 2025];37(4):502–8. Disponible en: https://www.cambridge.org/core/journals/prehospital-and-disaster-medicine/article/drone-applications-for-emergency-and-urgent-care-a-systematic-review/B2F297007087E0B85DB8AEFEA25E39D5

- Penin D, Antonio J. Drones y redes terrestres celulares para el control/previsión de catástrofes naturales: aspectos técnicos. En: CONAMA 2020, Congreso Nacional del Medio Ambiente: 31 Mayo-03 Junio 2021, Centro de Convenciones Norte/IFEMA. 2021. p. 2021.

- Costache M-Ștefan. Analysis of floods in the Cotmeana catchment based on statistical and geographic information systems (G.I.S.) methods. Risks and Catastrophes Journal [Internet]. 2023 [citado el 13 de mayo de 2025];32(1):69–85. Disponible en: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1202230

- La inteligencia artificial aplicada a la reducción de riesgos de desastre: oportunidades, retos y perspectivas [Internet]. Organización Meteorológica Mundial. 2022 [citado el 13 de mayo de 2025]. Disponible en: https://wmo.int/es/media/magazine-article/la-inteligencia-artificial-aplicada-la-reduccion-de-riesgos-de-desastre-oportunidades-retos-y

- Olff M, et al. El efecto de una sola sesión de primeros auxilios psicológicos en el departamento de emergencias sobre los síntomas de TEPT y depresión tres meses después de la intervención: resultados de un ensayo controlado aleatorizado. European Journal of Psychotraumatology. 2024;15(1):2364443. doi:10.1080/20008066.2024.2364443

- OMS. Consideraciones de salud mental y apoyo psicosocial durante el brote de COVID-19. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-MentalHealth-2020.1

- Comité Permanente entre Organismos (IASC). Directrices sobre salud mental y apoyo psicosocial en contextos de emergencia. Ginebra: IASC; 2022.

- Ezeonu NA, Hertelendy AJ, Adu MK, Kung JY, Itanyi IU, Dias R da L, et al. Aplicaciones móviles para apoyar la respuesta en salud mental ante desastres naturales: revisión de alcance. Journal of Medical Internet Research [Internet]. 2024;26: e49929. Disponible en: http://dx.doi.org/10.2196/49929

- Cuartero A, Pérez-González A. Hacia un cambio de paradigma en la atención psicológica en grandes emergencias: de incidentes con múltiples víctimas a incidentes con múltiples afectados. Rev Esp Med Leg [Internet]. 2023;49(2):64–70. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0377473223000184

- IASC. Addressing terminology in humanitarian response: Survivor- and person-centered approaches. Geneva: IASC; 2021.

- UNHCR. Words Matter: Guidelines on inclusive language in emergency settings. Geneva: UNHCR; 2022.

- ONU Mujeres. Igualdad de género en la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia. ONU Mujeres; 2020. Disponible en: https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/gender-equality-in-disaster-risk-reduction-and-resilience

- United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030. Naciones Unidas; 2015. Disponible en: https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

- Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS). Manejo de cadáveres en situaciones de desastre: manual de campo para el personal de primera respuesta – Actualización 2021. Washington, D.C.: OPS; 2021. Disponible en: https://iris.paho.org

- Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Respeto por los muertos: buenas prácticas para el manejo de cadáveres en emergencias. Ginebra: CICR; 2022.

- Singh S. Disaster Victim Identification. Academic Journal of Anthropological Studies. 2023. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/383343620

- Siegert CC, Kaplan MA, Herrmann NP. The Texas Landscape: Accounting for Migrant Mortality and the Challenges of a Justice of the Peace Medicolegal System. Journal of Forensic Sciences. 2024;12(1). doi:10.1177/23315024241277528. Disponible en: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23315024241277528

- Kugel C, Nachman RP, Katz I, et al. The challenges of forensic medicine in victim identification in the wake of the October 7th (2023) mass casualty event. Israel Medical Association Journal. 2024. PMID: 39533460. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39533460/

- Comité de Bioética de España. Informe sobre aspectos éticos en el triaje clínico en situaciones de pandemia. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2020.