La fluidoterapia es una herramienta básica en los servicios de Urgencias, el objetivo fundamental es la corrección y mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico en estados patológicos.

El conocimiento del equilibrio ácido base, de la composición de los líquidos corporales, así como la composición de la fluidoterapia servirá de base para la toma de decisiones a la hora del manejo del paciente y efectuar una administración de líquidos y electrolitos acorde a las necesidades del paciente.

7.1 PRINCIPIOS DE LA HIDRATACIÓN POR VÍA ENDOVENOSA

CÁLCULO DE NECESIDADES

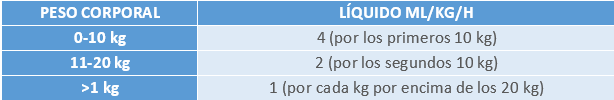

Las necesidades de agua del paciente varían en relación con la edad, actividad física, estados de hipertermia o procesos patológicos. En caso de procesos que requieran la hidratación por vía endovenosa se puede calcular el volumen a administrar mediante la relación peso corporal/ tasa metabólica o mediante la regla 4-2-1:

Tabla 13.

- Ejemplo: Un paciente de 65 kg de peso se deberían administrar 4ml/h por los primeros 10kg de peso, 2 ml/h por los segundos 10kg de peso y 1ml/h por cada uno delos 45 kg restantes hasta alcanzar el peso total.

Por lo tanto, [(10x4) + (10x 2) + (45 x 1)] = 40 + 20 + 45 =105 ml/h

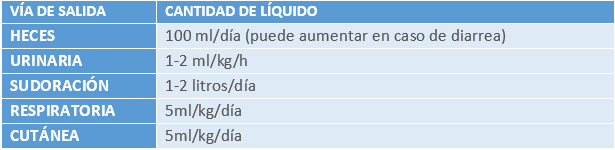

CUANTIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE LÍQUIDO

Para el correcto control del paciente se debe tener en cuenta la cantidad de líquido que entra en el organismo y la cantidad de líquido que se pierde. Estas pérdidas pueden ser cuantificadas a través de la micción, deposiciones, sudor, pérdidas digestivas y pérdidas insensibles (transpiración cutánea y por vía respiratoria).

Tabla 14.

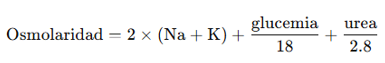

FÓRMULAS DE INTERÉS EN FLUIDOTERAPIA I.V.

- Osmolaridad

- Déficit de agua

- Déficit de sodio

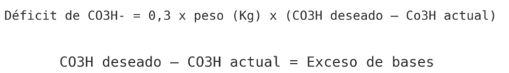

- Déficit de bicarbonato

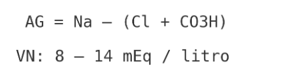

- Anión GAP

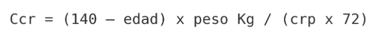

- Aclaramiento de creatinina

Ccr: Aclaramiento de creatinina Crp: creatinina plasmática

En mujeres multiplicar resultado x 0,85

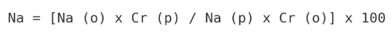

- Fracción de excreción de sodio:

- Na (o): Na orina

- Na (p): Na plasmático

- Cr (p): creatinina plasmática

- Cr (o): creatinina orina

7.2 INDICACIONES DE LA FLUIDOTERAPIA

La fluidoterapia es una intervención fundamental en el manejo de pacientes en urgencias, orientada a restaurar y mantener la volemia, optimizar la perfusión tisular y corregir desequilibrios hidroelectrolíticos. Está indicada en situaciones clínicas como el shock hipovolémico (por hemorragia, deshidratación o pérdidas extravasculares), el shock séptico, el trauma grave, la insuficiencia renal aguda, desequilibrios electrolíticos, y ciertas intoxicaciones, entre otras.

La selección del tipo y volumen de fluidos debe basarse en la evaluación hemodinámica, estado clínico y objetivos terapéuticos específicos para cada paciente, siguiendo guías clínicas basadas en la evidencia para maximizar la eficacia y minimizar riesgos.

7.3 MONITORIZACIÓN EN FLUIDOTERAPIA

Puede realizarse a través de la monitorización de signos clínicos (FC, PA, Tª, ingurgitación yugular, crepitantes basales, pliegue cutáneo positivo, diuresis, etc.), datos de laboratorio (urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GSA, osmolaridad plasmática, etc.) y datos de monitorización invasiva (PVC, PAP, GC, VO2, etc).

7.4 COMPLICACIONES DE LA FLUIDOTERAPIA

Como ya hemos visto previamente, la fluidoterapia intravenosa es una intervención terapéutica fundamental en el manejo de pacientes en urgencias y cuidados críticos. Sin embargo, su uso no está exento de riesgos, y una administración inadecuada puede conllevar complicaciones significativas.

7.4.1 Complicaciones Generales de la Fluidoterapia

SOBRECARGA DE VOLUMEN

La administración excesiva de líquidos puede provocar una sobrecarga de volumen, especialmente en pacientes con función cardíaca o renal comprometida. Esto puede manifestarse como edema agudo de pulmón, edema cerebral, ascitis y congestión hepática. Además, la sobrecarga de líquidos puede deteriorar la oxigenación tisular y aumentar la mortalidad en pacientes críticos.

DESEQUILIBRIOS ELECTROLÍTICOS Y ÁCIDO-BASE

La elección inadecuada de soluciones intravenosas puede alterar el equilibrio electrolítico y ácido-base del paciente.

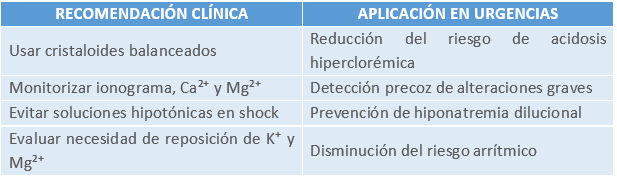

Algunas recomendaciones para evitar esto, se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 15.

7.4.2 Complicaciones Mecánicas

La inserción y mantenimiento de accesos venosos pueden conllevar riesgos como flebitis (séptica o irritativa), extravasación, hematoma secundario a canalización de la vía, embolismo gaseoso (más frecuente durante el uso de CVC) y, en casos graves, neumotórax o hemotórax (relacionados con la colocación del accesos venosos centrales).

Imagen 24. Flebitis.

7.5 TIPOS DE SOLUCIONES

Es importante recordar que la elección del fluido a administrar en cada paciente debe basarse en sus características fisicoquímicas, el contexto clínico del paciente y la evidencia científica disponible.

Por ello, clasificamos los líquidos para fluidoterapia en dos grandes grupos:

7.5.1 Soluciones Cristaloides

Son soluciones acuosas que contienen electrolitos y/o solutos pequeños. Se distribuyen rápidamente entre el espacio intravascular e intersticial. Se emplean como expansores del volumen intravascular y aportan energía en el caso de poseer azúcar. Tienden a permanecer una media de 15 minutos en el espacio intravascular y su capacidad como expansor de volumen depende de la concentración de sodio presente en dicha solución. Se pueden clasificar en soluciones isotónicas, hipotónicas o hipertónicas.

CRISTALOIDES ISOTÓNICOS

- Suero Salino Fisiológico 0,9% ( Cristaloides isotónico): ideal para la reposición de electrolitos, volumen y estados de hipocloremia (relación Cl/Na 1:1).

- Composición: Na⁺ 154 mEq/L, Cl⁻ 154 mEq/L. Osmolaridad ~308 mOsm/L.

- Ventajas: Amplia disponibilidad, útil para reanimación inicial.

- Limitaciones: ¡Ojo! La administración en exceso puede derivar en estados de edemas y acidosis hiperclorémica.

Ejemplos de uso en urgencias: Shock hipovolémico inicial, hiponatremia hipovolémica.

- Ringer Lactato ( cristaloide balanceado isotónico) : solución Ringer que contiene en su composición también lactato. Su vida media es de 20 minutos con una permanencia máxima de 4-6 horas en pacientes que sufren shock.

- Composición: Na⁺ 130, Cl⁻ 109, K⁺ 4, Ca²⁺ 3, lactato 28 mEq/L.

- Ventajas: Solución balanceada(similar al plasma), menor riesgo de acidosis hiperclorémica.

- Lactato actúa como buffer (se convierte en bicarbonato en el hígado).

- Limitaciones:

- Contiene potasio: evitar en hiperpotasemia severa.

- Contiene calcio: evitar transfusión de sangre por riesgo de coagulación en la misma vía.

- Es discretamente hipotónica en comparación con el SSF por eso en TCE severos no es de elección.

- En pacientes con hepatopatías o con una disminución de la perfusión hepática disminuye el aclaramiento del lactato, dando como resultado la posibilidad de provocar un daño cerebral.

- Ejemplos de uso: Reposición en trauma, shock séptico, pancreatitis aguda (reduce SIRS frente a suero salino).

- Recomendación: Primera línea en reanimación con fluidos según ATLS y Surviving Sepsis Campaign.

- Plasma-Lyte (cristaloides balanceado-isotónicos)

- Composición: Na⁺ 140, K⁺ 5, Mg²⁺ 1.5, Cl⁻ 98, acetato y gluconato como buffers.

- Ventajas:

- Perfil electrolítico más fisiológico.

- Menor alteración ácido-base y renal en estudios clínicos.

- Limitaciones: Más costosa que otras soluciones.

- Ejemplos de uso: Shock séptico, cirugía mayor o pacientes con riesgo de disfunción renal.

Imagen 25. PLASMALYTE con su concentración detallada en el envase.

- Suero Glucosalino

Dependiendo de su formulación puede ser isotónica o hipertónica. Por ejemplo: SG5%+NACl0,9% muy usada como solución de mantenimiento, pero no es isotónica. Puede expandir volumen y aportar energía, pero no debe usarse como suero base en hipovolemia. Empleado, por ello en terapias de rehidratación y aporte de energía.

SG 5% + NaCl 0,18% se considera isotónica, muy utilizada en pediatría y como mantenimiento en adultos.

CRISTALOIDES HIPOTÓNICOS

- Hiposalino 0,45%: La relación de sodio y cloro en estas soluciones decae a la mitad. Suele darse como aporte de agua libre exenta de glucosa.

- Cloruro de Amonio 1/6M: Es una solución hipotónica en su comportamiento y acidificante, no de uso común. Indicado en el tratamiento de alcalosis metabólicas severa y sintomática, cuando no se puede corregir la causa subyacente ni usar otras alternativas como cloruro sódico o potásico. No es de uso habitual en urgencias Está contraindicado en casos de insuficiencia renal y/o hepática. La administración debe ser lenta (hasta un máximo de 150ml/h) y el paciente debe ser monitorizado ya que puede provocar mioclonías, alteraciones electrocardiográficas y respiratorias.

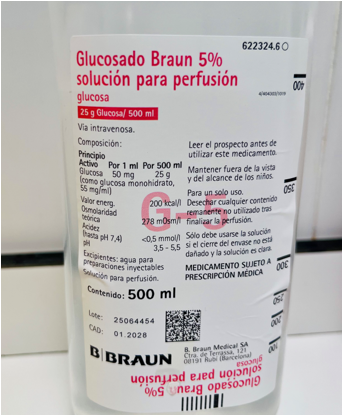

- Glucosado 5%: Es isotónica en bolsa (en cuanto a osmolaridad), pero su efecto es hipotónico. Contraindicado absolutamente en pacientes con la enfermedad de Adisson, ya que puede desencadenar una crisis adissoniana. Su empleo se reserva como aporte de energía en periodos cortos de tiempo, deshidrataciones hipertónicas y para el mantenimiento de vías.

Imagen 26. Bote de 500ml de Glucosado 5% con su composición y concentración detallada en el etiquetado.

CRISTALOIDES HIPERTÓNICOS

- Suero salino hipertónico (NaCl 3% o superior)

- Indicaciones principales:

- Hiponatremias sintomáticas o severas (Na⁺

- Edema cerebral (como en TCE grave o HIC).

- Precauciones:

- Requiere monitorización estricta del sodio plasmático y de la osmolaridad sérica para evitar un ascenso demasiado rápido, que puede provocar mielinólisis pontina central.

- Administrar de forma lenta y controlada, con bomba de perfusión.

- Evitar en hipernatremias o estados hiperosmolares no controlados.

- Soluciones glucosadas hipertónicas (10%, 20%, 40%)

- Indicaciones clínicas:

- Hiperpotasemia moderada o severa, como parte del tratamiento combinado junto con insulina rápida intravenosa, para favorecer el movimiento del potasio al espacio intracelular.

- Hipoglucemias graves (glucosa 20% o 40% en bolo EV).

- Aporte energético rápido, en situaciones de hipometabolismo o soporte nutricional agudo.

- Efectos fisiológicos:

- Aumentan la osmolaridad plasmática → movilizan agua desde el compartimento intracelular al intravascular posible deshidratación celular.

- Elevan transitoriamente la glucemia y pueden inducir diuresis osmótica si no se controlan.

- Precauciones:

- Vigilar glucemia capilar y estado neurológico.

- Valorar vía central para concentraciones elevadas (>20%) por riesgo de flebitis.

- Bicarbonato sódico (1 M y 1/6 M)

- Indicaciones clínicas:

- Acidosis metabólica grave (pH < 7, especialmente si hay compromiso hemodinámico o hiperkalemia).

- Hiperpotasemia severa, como tratamiento coadyuvante junto con calcio, insulina-glucosa y beta-agonistas.

- Parada cardiorrespiratoria, solo en casos específicos con acidosis documentada o hiperpotasemia.

- Administración:

- Usar vía exclusiva (no mezclar con otros fármacos), debido al riesgo de precipitación con calcio, magnesio o soluciones ácidas.

- Consideraciones fisiológicas:

- Puede causar un aumento transitorio del CO₂, lo que podría empeorar la acidosis respiratoria si no hay buena ventilación.

- Uso prudente en pacientes con insuficiencia cardiaca o renal por riesgo de sobrecarga de sodio y alcalosis.

7.5.2 Soluciones Coloides

Son soluciones con alto peso molecular, debido a esta característica actúan como expansores del plasma. Provocan el aumento de la osmolaridad plasmática, como consecuencia se retiene agua en el espacio intravascular y se produce hemodilución, dando como resultado una mejora de la perfusión tisular. Desde el punto de vista de la mejora de los procesos hemodinámicos y en comparación con las soluciones de cristaloides, las soluciones coloides producen una mayor mejora sobre la hemodinámica del paciente ya que sus efectos son más duraderos y de aparición más rápida. En situaciones de hipovolemia suelen asociarse a los cristaloides en una proporción aproximada de 3 unidades de cristaloides por 1 de coloide. Las principales indicaciones son:

- Sangrado activo

- Pérdidas proteicas

- Necesidad de expansión de plasma que nos consigue con cristaloides.

COLOIDES NATURALES

- Albúmina: Proteína oncótica que por cada gramo es capaz de fijar 18 ml de agua en el espacio intravascular. Su administración puede causar alteraciones renales y cardiacas ya que posee citrato, el cual capta el calcio sérico, pudiendo también causar alteraciones en la agregación plaquetaria y dilución de los factores de coagulación con el consiguiente aumento del riesgo de sangrado. La albúmina es sometida a pasteurización, pero a pesar de ello, puede ser portadora de pirógenos y bacterias con el riesgo de infección. Con la pasteurización pueden formarse polímeros de albúmina que son alérgenos.

- Características de la albúmina:

- Solución Coloide natural

- Gran expansión del volumen plasmático

- 25 gr: ↑ Volemia 400 ml

- A los 2 minutos alcanza el espacio intravascular

- Vida media 4 - 16 horas

- Carece de factores de coagulación

- Presentación: Albúmina 20 % 50 cc. 200 mg/ml (también hay presentaciones al 25%)

- Indicaciones de la albúmina:

- Situaciones de Hipovolemia: Shock, quemaduras, etc.

- Situaciones de Hipoproteinemia: ascitis, malnutrición, etc.

- Protocolo de Paracentesis: 50 cc Albúmina 20 % por cada 1.000 – 2.000 cc evacuados.

- Dextranos: Son expansores plasmáticos de síntesis bacteriana con efectos hemodiluyentes y antitrombóticos. Aunque históricamente se utilizaron en el tratamiento de estados de hipovolemia y en la prevención de fenómenos tromboembólicos, en la actualidad su uso ha quedado muy restringido debido al riesgo de anafilaxia, alteraciones hemostáticas y daño renal. Las principales guías internacionales desaconsejan su empleo rutinario. No son de uso habitual ni recomendados en reanimación con fluidos en urgencias ni UCI, según:

- Guías de la Surviving Sepsis Campaign (2021): desaconsejan el uso de coloides sintéticos (dextranos y hidroxietil-almidones) por su perfil de riesgo.

- EMA (Agencia Europea del Medicamento): ha limitado severamente el uso de coloides sintéticos, y muchos productos con dextrano han sido retirados del mercado o restringidos.

- Ministerio de Sanidad / AEMPS: no los incluye como parte del manejo estándar de shock hipovolémico, séptico o trauma.

- Usos clínicos actuales (muy restringidos)

- Algunos centros pueden usar dextrano en contextos muy específicos:

- Cirugía microvascular o reimplantes, para mejorar perfusión distal.

- Síndrome de hiperviscosidad (como en mieloma múltiple, macroglobulinemia).

- Prevención de trombosis en injertos microvasculares, con consentimiento informado y evaluación de riesgo.

COLOIDES ARTIFICIALES

- Hidroxietilalmidón: son soluciones coloides sintéticas obtenidas a partir del almidón de maíz, poseen diferente peso molecular y desarrollan una presión isooncótica con relación al plasma. Son utilizadas para la expansión plasmática, aunque actualmente su uso está fuertemente restringido debido a su asociación con mayor riesgo de daño renal, coagulopatías y aumento de mortalidad en pacientes críticos.

- Derivados de la Gelatina: es una solución coloidal gelatinosa obtenida a partir de colágeno bovino modificado (gelatina succinilada). Se utiliza como expansor plasmático temporal en situaciones de hipovolemia aguda cuando no se dispone de cristaloides o albúmina. Tiene un efecto expansor moderado, con una duración más corta que otros coloides.

Su contenido en calcio y sodio contraindica su mezcla directa con sangre o hemoderivados, ya que puede inducir coagulación intravasal.

Contiene nitrógeno, por lo que debe usarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal grave.

Aunque se considera seguro desde el punto de vista hemostático (no altera significativamente la coagulación en dosis estándar), puede desencadenar reacciones anafilácticas, especialmente en pacientes atópicos o con alergia a proteínas animales.

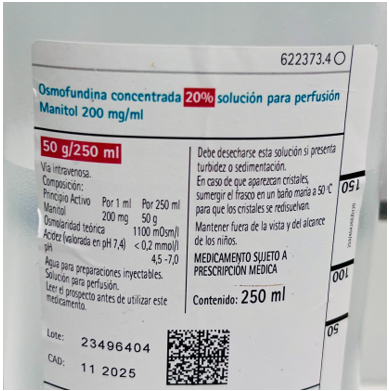

No debe utilizarse como expansor prolongado ni de elección en pacientes críticos o sépticos. - Manitol: Es un diurético osmótico. Favorece el paso de agua desde el tejido cerebral al espacio vascular. Estos efectos aparecen a los 15 minutos tras la administración y duran varias horas. Está indicado en la Hipertensión Intracraneal (HIC).

- TCE Pauta: 0,5 – 1,5 gr / Kg IV en 30` (250 ml Manitol 20 % en 30´)

- Mantenimiento: 0,25 – 0,50 gr / Kg / 6 horas

- Vigilancia

- Vigilar Na, K, Glucemia y TA.

- Vigilar Osmolaridad

- Vigilar Fc y diuresis

- Puede producir HIC por ↑ Volemia, ↑ flujo cerebral y efecto rebote.

- Contraindicaciones: shock Hipovolémico (quemaduras, sangrado, etc.)

Imagen 27. Manitol y su concentración y composición detallada en el etiquetado

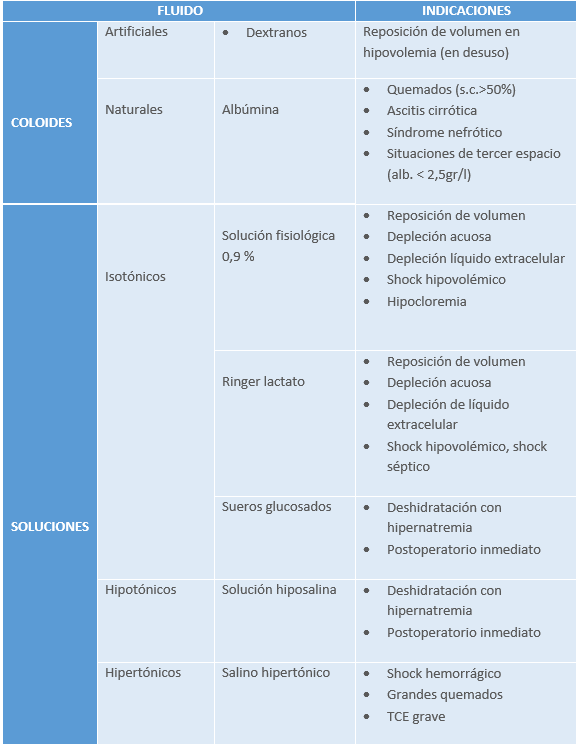

Indicaciones generales de los fluidos endovenosos en urgencias

Tabla 16.

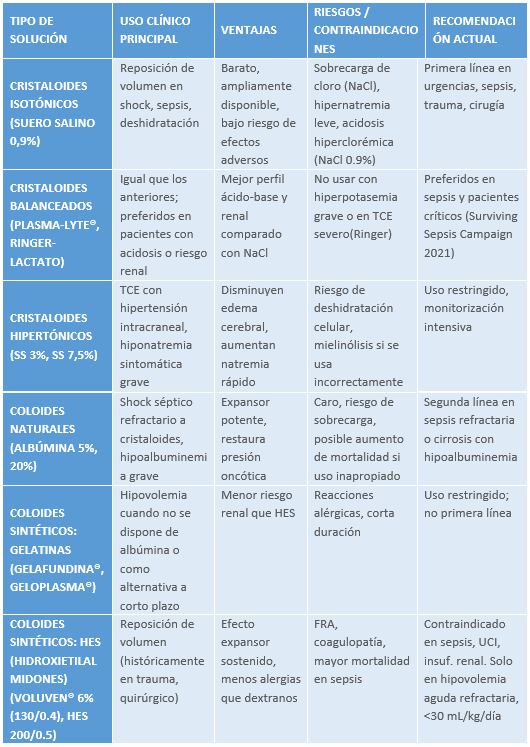

Tabla expansores de volumen : cristaloides vs coloides

Tabla 17.

BIBLIOGRAFÍA

- Adams MP. Farmacología para enfermería. Un enfoque fisiopatológico. Pearson. 2009.

- Bodenham A. Acceso Vascular. Rev Médica Clínica Las Condes. 2017;28(5):713-26.

- Brunton L. Las bases farmacológicas de la terapéutica. 11ºed. McGraw-Hill. México. 2005.

- Flórez J. Farmacología humana. 6ª ed. Elsevier. 2014

- Hopfer Deglin J. Guía farmacológica para profesionales de enfermería. McGraw-Hill.

- Katzung BG. Farmacología básica y clínica. 11ª ed. McGraw-Hill. 2010.

- Mendoza PN. Farmacología médica. 1ª ed. Panamericana. México. 2008

- Mosquera JM. Farmacología clínica para enfermería. 3ªed. McGraw-Hill.2012

- Myeck MJ. Farmacología. 2ª ed. McGraw-Hill. México. 2004

- Pierre MAC. Manuel de farmacología básica y clínica. 5ª ed. McGraw-Hill.México. 2010.

- Pérez González A. Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. [Internet]Administración de fármacos por vía intranasal. 2021(1). Disponible en https://seup.org/1-jornada-enfermeria-urgencias-pediatricas/procedimientos-de-enfermeria/

- Rang HP. Farmacología. 5º ed. Elsevier. 2004.

- Rodríguez CR. VAM Vademécum académico de medicamentos. 4ª. Ed. México. 2005.

- Rodríguez Palomares C. Farmacología para enfermeras. McGraw-Hill.2011

- Tiziani A. Harvard. Fármacos en enfermería. 4ª ed. Manual Moderno. 2011

- Trejo FCS. Fundamentos de farmacología. 1ª ed. McGraw-Hill.México. 2009

- Velázquez. Manual de farmacología: básica y clínica. Paramerica. 2014

- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Fichas técnicas y alertas. https://cima.aemps.es

- ISMP-España. Errores de Medicación y Medicamentos de Alto Riesgo. https://www.ismp-espana.org

- Organización Mundial de la Salud. Estrategia Mundial sobre Seguridad del Paciente 2021–2030.

- Ministerio de Sanidad. Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud.

- Surviving Sepsis Campaign (2021)

- PHTLS (10ª ed.).