1. SINDROME DE DISTRES RESPIRATORIO AGUDO

El síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) es la forma más severa de la lesión pulmonar aguda (LPA). Se caracteriza por disnea de inicio agudo con hipoxemia e infiltrados pulmonares bilaterales compatibles con edema pulmonar, pero sin evidencia de fallo cardíaco izquierdo. Representan, aproximadamente, el 5% de los pacientes ingresados en la UCI con necesidad de ventilación mecánica.

Los criterios diagnósticos son:

- Relación PaO2/FiO2 (PaFi) < 200 mmHg, independientemente de la PEEP empleada en el VM.

- Presencia de opacidades bilaterales en la radiografía de tórax

- Presión capilar pulmonar (PCP) < 18 mmHg sin datos de hipertensión de la aurícula izquierda.

Se definen tres categorías de gravedad, mutuamente excluyentes, basadas en el grado de hipoxemia y la relación de PaFi:

- Leve: PaFi entre 200-300 mmHg

- Moderado: PaFi entre 100-200 mmHg

- Grave: PaFi

Entre los factores de riesgo clínico que pueden ocasionar el SDRA están la lesión pulmonar directa, como la broncoaspiración, la infección pulmonar, el ahogamiento, la inhalación de tóxicos y las lesiones pulmonares indirectas provocada por una respuesta inflamatoria sistémica descontrolada.

Las principales causas son la sepsis, la neumonía, la pancreatitis, el traumatismo grave, el embolismo graso y el consumo de drogas. Es la evolución grave del SARS-CoV-19, de la Gripe A y de otras neumonías atípicas.

El SDRA se desarrolla entre las 24 y las 72 horas posteriores al suceso precipitante y evoluciona en tres fases: exudativa, que abarca las 24-48 horas, proliferativa temprana o fibroproliferativa que ocupa desde el segundo día hasta el día 7 y a partir de la primera semana, la fase proliferativa tardía o fase de fibrosis.

El edema intersticial del SDRA es debido al aumento de la permeabilidad del endotelio microvascular del pulmón provocado por la lesión local y sistémica.

El daño alveolar, producido por citosinas proinflamatorias y los neutrófilos, provoca la apertura de las uniones intercelulares y, con ello, la disfunción de la regulación del líquido alveolar. La barrera alveolo-capilar es la responsable de la resistencia del paso de proteínas hacia la luz alveolar, debido a la disfunción de ésta hay un paso de proteínas hacia la luz, que a su vez produce un gradiente de presiones que atrae agua hacia el espacio alveolar.

Otro mecanismo afectado por la lesión pulmonar es el canal iónico generando un acúmulo de electrolitos a nivel alveolar e intracelular, lo que también ayuda al flujo de líquido hacia el espacio alveolar e intracelular, produciendo edema de los neutrocitos y la muerte celular temprana.

En la lesión pulmonar el neutrófilo es la principal célula encargada del proceso inflamatorio, el cual es atraído hacia el parénquima pulmonar donde las endotoxinas bacterianas lo activan y lo tornan rígido. El neutrófilo activado libera proteasas en el espacio intersticial que rompen la matriz extracelular de los neumocitos tipo 1 y 2, otras enzimas rompen las fibras de colágeno de la pared vascular y alveolar, y en respuesta compensatoria, se activa un proceso regenerativo que deriva en fibrosis pulmonar.

La liberación de mediadores inflamatorios junto con la alteración de los mecanismos de defensa del pulmón puede predisponer a complicaciones subyacentes como la neumonía nosocomial o, incluso, el fallo multiorgánico.

El tratamiento está dirigido a conservar las funciones celulares y fisiológicas mientras se resuelve el daño pulmonar agudo. Las medidas terapéuticas se dividen en farmacológicas y no farmacológicas.

Entre las medidas farmacológicas hay cierta controversia pues no se ha demostrado de forma significativa la disminución en la mortalidad con ninguno de los tratamientos estudiados. Entre ellos encontramos el uso de corticoesteroides para atenuar la inflamación, pero se ha demostrado que puede ser perjudicial en ciertos subgrupos después del día 14 de tratamiento. Otro agente utilizado es el óxido nitroso (ON) un vasodilatador endógeno que se administra de forma inhalada y aumenta la oxigenación, pero su efecto es transitorio.

El bloqueo neuromuscular, por supuesto en pacientes sedados, elimina el esfuerzo del paciente y mejora la sincronía con el ventilador mecánico, disminuye la presión de la vía aérea y mejora la compliance torácica.

Las medidas no farmacológicas para el tratamiento del SDRA son la ventilación mecánica con parámetros de protección pulmonar, el posicionamiento en decúbito prono y el apoyo respiratorio extracorpóreo (ECMO).

La ventilación mecánica protectora consiste en el empleo de volúmenes corrientes bajos (4-6 ml/kg de peso predicho), PEEP elevada, FiO2 elevadas, manteniendo una presión Plateau < 30cmH2O. El objetivo es corregir la hipoxemia, mantener SatO2> 90% y evitar complicaciones por el aumento de las presiones de la vía aérea manteniendo presiones Pico< 40 cmH2O y evitar atelectasias o sobredistensión alveolar.

Por otra parte, el posicionamiento en decúbito prono ha demostrado efectividad en la disminución de la mortalidad en el SDRA, mejorando la oxigenación en el 50-70% de los pacientes.

2. DECÚBITO PRONO

El posicionamiento en decúbito prono es una técnica no invasiva que ha demostrado su efectividad en la mejoría de la oxigenación en el paciente con SDRA.

Los efectos que se han observado y que justifican la eficacia del DP son el incremento de la capacidad residual funcional pulmonar, los cambios en la movilidad diafragmática, la ayuda en la evacuación de las secreciones, la redistribución de la perfusión y la mejoría en la ventilación.

El DP redistribuye las presiones pleurales haciéndolas más uniformes y acercando el gradiente de presión a cero. Esto ayuda a que los volúmenes pulmonares se distribuyan de forma más homogénea y, por tanto, al reclutamiento alveolar en zonas dorsales que, a su vez, ayuda en la mejora de la ventilación.

Mejora la perfusión pulmonar debido a que la distribución de la perfusión es dependiente de la gravedad y del gradiente de presión pleural, por lo que en los pacientes con SDRA que se encuentran en decúbito supino presentan la parte ventral menos perfundida. Mediante el posicionamiento en decúbito prono se redistribuyen las fuerzas que actúan sobre la perfusión haciendo que aumente en la zona ventral y disminuya en la dorsal, consiguiendo un reparto más homogéneo del flujo sanguíneo en todo el pulmón.

Por tanto, la zona ventral que está mejor ventilada recibe un incremento de flujo sanguíneo y la zona dorsal, que está mejor perfundida, mejora su ventilación. En consecuencia, se produce una mejoría en la relación V/Q con el consiguiente aumento de la oxigenación.

Esto también permite unos parámetros de ventilación mecánica menos agresivos, con disminución de la FiO2 y de la PEEP, disminuyendo de esta manera el riesgo de barotrauma o de toxicidad por O2.

Generalmente, no se producen cambios hemodinámicos en parámetros de TAm, FC y PVC cuando se cambia de posición supina a decúbito prono.

Las contraindicaciones más relevantes son:

- Fracturas vertebrales inestables con tracción esquelética

- PIC altas

- Inestabilidad hemodinámica

- Grandes quemados

- Heridas abiertas en zona ventral o facial.

- Fracturas pélvicas.

Después del sexto día de la lesión pulmonar se inicia el proceso de destrucción alveolar y fibrosis, por lo que se recomienda un uso de la técnica de forma precoz, entre el 4-6 días.

Por razones que se desconocen, entre el 17 y el 37% de los pacientes no reaccionan al cambio de posición a DP, son los llamados “no respondedores”. La respuesta no es predecible, por lo que si se coloca un paciente en DC y no se observan los beneficios en un corto espacio de tiempo se retorna al paciente a decúbito supino, y se valorarán otras terapias alternativas para el SDRA (NO inhalado, ECMO…)

El tiempo que debe estar un paciente en decúbito prono es, aún hoy, un tema controvertido, aunque los últimos estudios realizados a pacientes de COVID recomiendan una estancia de 16h, tras este tiempo se retorna el paciente al decúbito supino y se valora la necesidad de un nuevo cambio de posicionamiento dependiendo de la respuesta en la oxigenación del paciente a la nueva posición.

Las complicaciones descritas en el DC son más relacionadas con el momento de ejecución del cambio más por los cambios fisiológicos por la postura. Entre ellas encontramos:

- Extubación accidental

- Pérdida de accesos vasculares

- Daños neuromusculares por la postura

- Edemas faciales y periorbitales

- UPP en puntos de presión.

- Regurgitación de la nutrición enteral.

2.1. Técnica de pronación. Ejemplo de protocolo.

Como se ha comentado la mayoría de las complicaciones surgen en el momento de pronación, por lo que es responsabilidad de enfermería reducir riesgos mediante una adecuada preparación.

Se debe suspender la nutrición enteral (si es portador), comprobar la permeabilidad de la sonda nasogástrica y la retención gástrica mediante la colocación de una bolsa en declive, ayudando así al vaciamiento gástrico para evitar broncoaspiraciones.

Se recomienda realizar la higiene del paciente por la cara anterior y la hidratación de puntos de presión con ácidos grasos (algunos protocolos indican la colocación de apósitos protectores). Se realiza la cura de heridas y vías de acceso comprobando la correcta fijación. Si es necesario se vacían las bolsas colectoras de drenaje y se valora la colocación de alargaderas.

Colocar la sonda vesical (pinzada) y drenajes torácicos o abdominales a los pies de la cama, entre las piernas del paciente.

Se realiza la higiene ocular, y se lubrican y ocluyen ambos ojos.

Se comprueba la presión del neumotaponamiento, la fijación del tubo y la holgadura de las tubuladuras, que no se encuentren atrapadas. Aspirar secreciones por tubo traqueal y en cavidad bucal.

En relación con la posición de la vía central se decide el lado de giro del paciente. Normalmente se decide el giro hacia el lado contrario de la posición del catéter central.

Se valora, junto al médico intensivista la necesidad de administración de bolus puntual de sedoanalgesia y relajación y de aumentar la FiO2 durante la ejecución.

Retirar los electrodos del monitor y desconectar todos los cables de medición que no sean imprescindibles, dejando la pulsioximetría.

La ejecución se realiza entre 5 profesionales (en situación ideal): El médico a la cabecera, es el responsable de la vía aérea y la sonda nasogástrica. El celador y la enfermera se colocan al lado de la cama donde el paciente tiene colocada la vía central. Al lado opuesto un segundo celador y la auxiliar de enfermería. (El personal variará en función de la corpulencia del paciente y la disponibilidad de personal en la unidad).

Se debe situar el brazo contralateral a la inserción del catéter central con la palma de la mano hacia arriba y debajo del glúteo, para evitar luxaciones de hombro.

Se desplaza al paciente hasta el extremo de la cama contrario al sentido del giro, es decir, donde tiene insertado el catéter central. A continuación, se gira de forma que queda en decúbito lateral. Se colocan tres almohadas, una en zona escapular, otra en la zona de cresta ilíaca y la tercera en los tobillos. Encima de la almohada de la cadera se recomienda la colocación de un empapador y otro en la cabeza para evitar que saliva o secreciones manchen las sábanas.

La almohada de la zona escapular eleva el tórax reduciendo el peso ejercido por el cuerpo sobre el pecho y junto la elevación de la pelvis por la almohada colocada en la cresta ilíaca libera el abdomen y el diafragma, con lo que se favorece el movimiento respiratorio, además de evitar la hiperextensión de la columna lumbar.

La tercera almohada, situada debajo de los tobillos, mantendrá el pie alineado con un ángulo de 90°, evitando de esta manera el “pie equino”.

Se completa el giro para posicionar en decúbito prono encima de las almohadas, si es necesario se estiran las almohadas por el otro extremo para asegurar que no queden arrugadas, y se acaba centrando al paciente y comprobando la correcta alineación corporal.

La cabeza y brazos deben colocarse de forma fisiológica para evitar lesiones neuromusculares, para ello la cabeza se apoya sobre un lado ligeramente lateralizada, puede ayudar la colocación de un rodete o toalla debajo de la cabeza para evitar la hiperextensión y compresiones sobre el tubo endotraqueal. El brazo situado hacia dónde va dirigida la cabeza se sitúa a lo largo del cuerpo en posición fisiológica, en rotación interna con la palma de la mano hacia arriba y el codo y el hombro con una ligera flexión de 20-30°. El brazo contralateral se coloca en sentido contrario, quedando la mano por encima de la cabeza en rotación externa con el codo y el hombro flexionados 90°.

Se reinicia la monitorización mediante la colocación contralateral de los electrodos, se comprueba el estado hemodinámico y la correcta ventilación, la posición del tubo y vías de acceso, se reinician perfusiones y nutrición, y se posiciona adecuadamente el urinométer y drenajes.

Por último, se posiciona la cama en anti-Trendelemburg con 10-15° de inclinación y se realiza el registro en la historia clínica del paciente.

2.2. Cuidados específicos

Se deben realizar cambios posturales de cabeza y brazos cada 3 horas, es una técnica que la realiza la enfermera, si es posible con ayuda del celador o auxiliar. Para ello se desplaza el brazo elevado de manera que quedan ambos brazos situados a lo largo del cuerpo. Se comprueba el inflado del neumotaponamiento, se aspira la cavidad bucal para eliminar el exceso de saliva. Se sujeta el tubo endotraqueal y la sonda nasogástrica con la misma mano. Se eleva la cabeza con la otra mano, realizando el giro de ésta con un movimiento coordinado. Es preferible que la auxiliar o celador estén presentes para elevar ligeramente al paciente desde la cintura escapular. Se cambia el empapador de la cabeza, se posiciona de nuevo apoyando la cabeza al rodillo y se eleva el brazo correspondiente. Se comprueba la correcta posición del tubo y de nuevo el inflado del neumotaponamiento.

Cada 6 horas o por turno, dependiendo del protocolo del centro, se realiza el cuidado ocular, levantando los apósitos realizando la higiene de éstos, lubricándolos y de nuevo ocluyéndolos. Se valorará el edema orbital y el estado de las conjuntivas.

La higiene general se debe hacer coincidir con el cambio a decúbito supino, evitando de esta manera giros innecesarios que podrían acarrear complicaciones.

Se debe tener especial cuidado en la prevención y vigilancia de las UPP, realizando una buena hidratación con aceites de ácidos grasos o colocación de apósitos de prevención.

Igualmente, se debe realizar una vigilancia estrecha a las intolerancias de la NE. El uso de opioides y relajantes musculares disminuyen el peristaltismo por lo que es habitual el reflujo gastroesofágico y/o vómitos.

3. ÓXIDO NÍTRICO INHALADO

La terapia con óxido nítrico (ON) inhalado es una técnica incorporada al manejo del paciente con SDRA con el fin de mejorar la oxigenación en pacientes con hipoxemia severa.

El ON es un radical libre, que carece de carga eléctrica lo cual le permite difundir libremente a través de las membranas celulares. Tiene capacidad vasodilatadora, relaja la musculatura lisa vascular y regula el tono vascular sistémico y pulmonar.

Debido a su rápida inactivación por la hemoglobina no es posible su administración por vía sistémica, sin embargo, por vía inhalatoria el ON difunde del alvéolo a la circulación pulmonar produciendo vasodilatación a dicho nivel, por tanto, se define como un vasodilatador pulmonar selectivo.

Tiene gran afinidad con la hemoglobina, formando la metahemoglobina e inactivando su acción, es reducida por la metahemoglobina reductasa de los eritrocitos y eliminada por vía renal.

La administración de ON inhalado aumenta la relación ventilación/perfusión, mejora la oxigenación, reduce la PAP y reduce las demandas de oxígeno del ventrículo derecho.

Está indicada en pacientes con presión pulmonar superior a 50% de la presión arterial sistémica media o presión pulmonar media mayor de 25 mmHg, pacientes con cardiopatía congénita, pacientes sometidos a trasplante cardíaco y pacientes con SDRA con hipoxemia grave.

Está contraindicado en pacientes con deficiencia de la enzima metahemoglobina reductasa, pacientes con trastornos de la coagulación, hemorragia intracraneal o fallo cardíaco izquierdo severo.

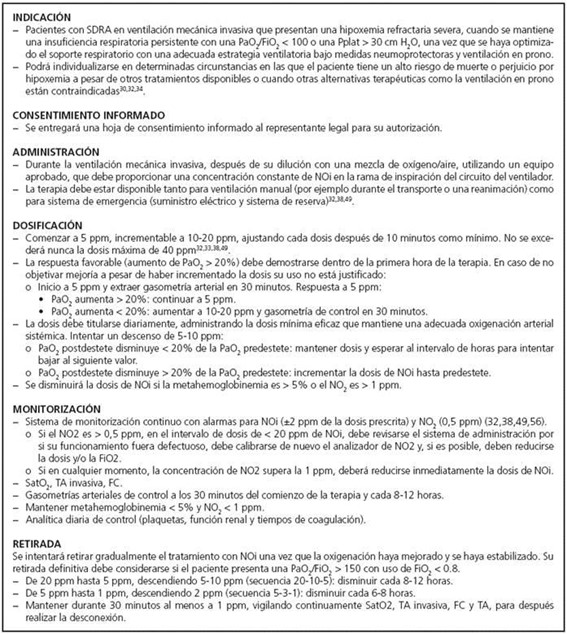

En la Imagen 40 se redacta el esquema recomendado para el uso de la terapia con óxido nítrico inhalado en el SDRA.

Imagen 41: Esquema recomendado para el uso de ON en el SDRA

Fuente: https://dx.doi.org/10.7399/fh.2017.41.2.10533.

4. ECMO. OXIGENACIÓN CON MEMBRANA EXTRACORPÓREA

Las técnicas de soporte vital extracorpóreo hacen referencia a aquellas técnicas instrumentales con capacidad de suplir total o parcialmente la función de un órgano determinado. La técnica ECMO puede sustituir la función cardíaca y/o la función respiratoria.

Consiste en la extracción de sangre venosa del organismo, es impulsada mediante una bomba hasta el oxigenador y es retornada al paciente oxigenada y libre de CO2. Puede ser retornada al organismo por un acceso venoso, en cuyo caso se realiza un soporte respiratorio exclusivo, o por un acceso arterial, donde tendría lugar un soporte cardíaco y respiratorio.

En el ECMO V-V (soporte respiratorio) la sangre se drena y se retorna al sistema venoso del paciente, por lo que el circuito está conectado en serie al corazón y los pulmones. En cambio, en el ECMO V-A (soporte respiratorio-circulatorio) el circuito transcurre en paralelo.

Al igual que la ventilación mecánica, la técnica de soporte con ECMO no es una técnica curativa per se, es decir, realiza el soporte de función respiratoria y/o cardíaca a la espera de la recuperación del órgano afectado. Por tanto, las indicaciones que debe cumplir el paciente para beneficiarse de esta técnica son:

- Pacientes con disfunción pulmonar y/o cardíaca grave en los que ha fracasado el tratamiento convencional

- La disfunción debe ser potencialmente reversible.

Las indicaciones de ECMO como asistencia respiratoria (ECMO V-V) son:

- Insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica grave o Insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica grave (PaCO2> 100 mmHg durante más de 6 horas).

- Pacientes con fallo precoz del injerto tras un trasplante pulmonar.

- Pacientes en lista de espera para trasplante pulmonar, en situación de gran deterioro y con necesidad de intubación y ventilación mecánica.

4.1. Componentes del sistema

El sistema se compone de los siguientes componentes ensamblados en serie:

Cánulas: Fabricadas con poliuretano y reforzadas con anillos de acero inoxidable radio-opacas, flexibles y resistentes al acodamiento. La selección de cánulas se realiza en función del tamaño del paciente y del tipo de soporte ECMO que se decida. Para asegurar el flujo adecuado y la menor resistencia se elige el de mayor calibre posible.

Circuito: Conectan con las cánulas. Se componen de una línea de drenaje venoso y una línea de retorno arterial. Pueden disponer o no de un “puente”, que es una conexión entre el lado arterial y el venosos permitiendo hacer recircular la sangre.

Consola: Tiene la función del control hemodinámico y de suministrar la fuerza electromotriz a la bomba. Registra la información aportada por los sensores de seguridad y regula la velocidad de rotación de la bomba centrífuga.

Bomba centrífuga: Proporciona la energía necesaria para impulsar la sangre.

Oxigenador de membrana: Se compone de un espacio gaseoso y un espacio sanguíneo separados por una membrana, cumpliendo la transferencia de gases por difusión.

Mezclador oxígeno aire: dispositivo que permite la regulación de la proporción de oxígeno/aire y el flujo de gas que entra el oxigenador. El control de la oxigenación se realiza de forma directa suministrando mayor proporción de oxígeno por el mezclador, mientras que el control de CO2 se realiza variando el flujo de gas, al aumentar el flujo de gas se aumenta la eliminación de CO2 y viceversa.

Intercambiador de calor: La sangre debe ser calentada antes de ser devuelta al paciente pues va perdiendo calor en el trayecto del circuito, se debe recuperar la normotermia a 36° para evitar complicaciones del ritmo cardíaco. Esta función se realiza mediante el contacto directo con un tubo por donde circula agua caliente a temperatura controlable.

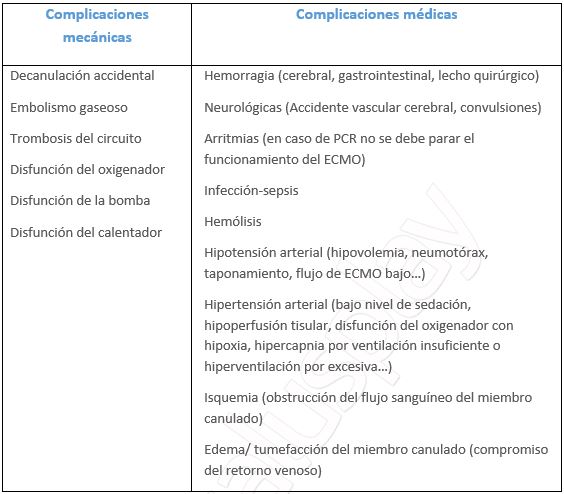

4.2. Complicaciones del tratamiento con ECMO

Las complicaciones derivadas del tratamiento con ECMO siempre son graves y potencialmente fatales por lo que el personal médico y de enfermería debe tener una adecuada formación sobre el tratamiento y debe haber un seguimiento y control contínuo del paciente. Las complicaciones se dividen en mecánicas y médicas.

Tabla adaptada de comparación entre humidificación pasiva y humidificación activa

El paciente portador de tratamiento con ECMO también es un paciente intubado, por tanto, los cuidados de enfermería son los mismos que en el paciente sometido a ventilación mecánica, teniendo especial interés las posibles complicaciones añadidas de la ECMO.

Con el fin de evitar la coagulación en las líneas del sistema, el paciente será portador de una perfusión de heparina. Especial cuidado durante las aspiraciones tanto por tubo como en cavidad bucal por el riesgo de sangrado, minimizando las actuaciones. Se debe cumplir un estricto control de la anticoagulación, con control analítico seriado.

La posición del paciente debe ser el decúbito supino con el cabecero ligeramente incorporado, y las movilizaciones para higiene e hidratación deben ser en bloque, preferentemente girando hacia el lado canulado.

Control estricto de posibles sangrados en residuo gástrico o deposiciones.

Colocación de neuromonitorización mediante el BIS, con el control y registro horario.

Para realizar la vigilancia de posibles complicaciones neurológicas se realiza el control pupilar dos veces por turno.

Cuidado de la inserción de cánulas con la desinfección cada 24 horas con clorhexidina alcohólica. Se recomienda la utilización de apósitos de espuma para evitar las UPP provocadas por las cánulas. Vigilancia de edema en extremidad canulada o posible síndrome compartimental, control de pulsos distales, temperatura y coloración, y comparar con la extremidad contralateral.

En cuanto a los cuidados sobre el funcionamiento del sistema, al igual que en la ventilación mecánica se debe realizar un control del adecuado funcionamiento de cada uno de los componentes del sistema, control de alarmas, verificar la ausencia de coágulos, fibrina o aire en el oxigenador o líneas, tanto de entrada como de retorno.

Registro de parámetros: Saturación venosa de O2 (SatvO2), presión de la cánula venosa y arterial, presión interna del oxigenador, FiO2, litros/minuto en el caudalímetro, Revoluciones/ min y flujo.

5. TOMOGRAFÍA DE IMPEDANCIA ELÉCTRICA (TIE)

La Tomografía de impedancia eléctrica (TIE) es una técnica de imagen, no invasiva y sin radiación, a partir de mediciones eléctricas de superficie. Para conseguir la imagen se sitúan los electrodos conductores en la piel del paciente alrededor de la zona de estudio y se aplican pequeñas corrientes de alta frecuencia y baja intensidad, los electrodos adyacentes captan las diferencias de potencial y lo traducen mediante un Hardware en una imagen. Se basa en el principio físico de la bioimpedancia, que se define como la oposición que presentan los tejidos biológicos al paso de una corriente eléctrica alterna a través de ellos. La TIE se ha descrito como un nuevo método de monitorización en el paciente crítico en ventilación mecánica debido a su aplicabilidad para la monitorización de la ventilación y la perfusión pulmonar.

La información que proporciona la TIE puede ser útil para:

- Valorar la función pulmonar

- Monitorizar el patrón ventilatorio

- Estudiar la ventilación y la perfusión de una zona de interés en el tórax

- Analizar los cambios de morfología en la vía aérea superior

- Estimar el volumen de fluidos torácicos en pacientes con insuficiencia cardíaca con edema pulmonar agudo.

- Mediar la presión en el circuito arterial pulmonar.

Esta información es de gran utilidad en el manejo de pacientes con Lesión pulmonar aguda (LPA) o SDRA, que presentan un pulmón heterogéneo con zonas de colapso alveolar, zonas de sobredistensión, de edema intersticial, etc., objetivando in situ los cambios realizados en los parámetros respiratorios con el fin de mejorar la oxigenación y ventilación y evitar complicaciones, y de esta forma optimizar los parámetros de forma individualizada.

BIBLIOGRAFÍA

- Casabona I, Santos R, Lillo M. Historia y evolución de la ventilación mecánica. [Internet]; 2017. Disponible en: https://fcsalud.ua.es/es/portal-de-investigacion/documentos/monografias-libros-y-capitulos-2016/historia-y-evolucion-de-la-ventilacion-mecanica.pdf.

- Dräger. https://www.draeger.com/Library/Content/technology-for-life-br-9070355-en.pdf. [Online].

- García-Talavera, I., Lobato, S. D., Bolado, P. R., Villasante, C. Músculos respiratorios. Arch Bronconeumol [Internet]. 1992; 28(5), 239-246. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300289615313351

- Mena, E. C., & Bolton, R. M. Aparato respiratorio. Mediterráneo [Internet] 1999; 27, 185-189. Disponible en: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36915107/Aparato_Respiratorio_Fisiologia_y_Clinica_5%C2%AA_Ed.pdf?1425936221=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAparato_Respiratorio_Fisiologia_y_Clinic.

- Turchetto E.S, Tusman G. Respiratorio. En: Ceraso D.H. Terapia Intensiva. 4º Edición. Buenos Aires. Médica Paramericana; 2007. p.175-359.

- Clemente F.J. Iniciación a la Ventilación Mecánica: Aplicaciones y Cuidados. 2º Edición. Formación Continuada Logoss; 2006.

- Sánchez T., Concha I. Estructura y Funciones del sistema respiratorio. Neumol Pediatr [Internet]. 2018; 13 (3): p. 101-106. Disponible en: https://neumologia-pediatrica.cl/index.php/NP/article/view/212

- García E., Sandoval J.C., Díaz L.A., Salgado J.C. Ventilación mecánica invasiva en EPOC y asma. Med Intensiva [Internet].2011; 35(5): p.288-298. Disponible en: https://medintensiva.org/es-ventilacion-mecanica-invasiva-epoc-asma-articulo-S0210569110002871

- Goñi R., Yoldi E., Casajús L., et al. Fisioterapia respiratoria en la unidad de cuidados intensivos: Revisión bibliográfica. Enferm Intensiva [Internet]. 2018; 29 (4): p.169-181. Disponible en: https://www-sciencedirect-com.sabidi.urv.cat/science/article/pii/S1130239918300580

- Colaianni N., Castro M. Terapia nasal de alto flujo en la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica por SARS-CoV-2. Rev Patol Respir [Internet]. 2020; 23 (3): p. 99-107. Disponible en: https://www.revistadepatologiarespiratoria.org/descargas/PR_23-3_99-107.pdf

- Guérin C., Reignier J., Richard JC., et al. Posicionamiento en decúbito prono en el síndrome de dificultad respiratoria aguda grave. N Engl J Med [Internet]. 2013; 368: p.2159-2168. Disponible en: https:// www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1214103

- Thompson B.T., Chambers R.C., Liu K.D. Síndrome de distrés respiratorio agudo. N Engl J Med [Internet]. 2017; 377: p. 562-572. Disponible en: https://www.nejm-org.sabidi.urv.cat/doi/10.1056/NEJMra1608077?uri_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub0pubmed

- Colaboradores de Wikipedia. Relación ventilación-perfusión [Internet]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2021. Disponible en: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaci%C3%B3n_ventilaci%C3%B3n-perfusi%C3%B3n&oldid=134126240.

- Colaboradores de Wikipedia. Sistema de control de la respiración [Internet]. Wikipedia, La enciclopedia libre; 2021 feb 18, 12:52 UTC [cited 2021 abr 15]. Disponibleen: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_control_de_la_respiraci%C3%B3n&oldid=133321088.

- Aristizábal-Salazar, R. E., Calvo-Torres, L. F., Valencia-Arango, L. A., Montoya-Cañon, M., Barbosa-Gantiva, O., Hincapié-Baena, V. Equilibrio ácido-base: el mejor enfoque clínico. Revista Colombiana de Anestesiología, [Internet]; 2015 43(3), 219-224. Disponible en:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0120334715000441

- Cruz Mena E, Moreno B. Aparato Respiratorio: Fisiología y Clínica, cuarta edición. [Internet]Publicación Técnica Mediterráneo, Santiago de Chile. 1999. Disponible en:http://www.untumbes.edu.pe/vcs/biblioteca/document/varioslibros/0562.%20Aparato%20respiratorio.%20Fiaiolog%C3%ADa%20y%20cl%C3%ADnica.pdf

- Colaboradores de Wikipedia. Hipoxia. Wikipedia, La enciclopedia libre [Internet]; 2021 [fecha de consulta: 16 de abril del 2021]. Disponible en https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipoxia&oldid=133783721.

- Colaboradores de Wikipedia. Hipercapnia. Wikipedia, La enciclopedia libre [Internet] 2020. Disponible en https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipercapnia&oldid=131748438.

- Masclans, J. R., Pérez-Terán, P., Roca, O. Papel de la oxigenoterapia de alto flujo en la insuficiencia respiratoria aguda. Medicina Intensiva [Internet] 2015; 39(8), 505-515. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0210569115001217

- Arraiza Gulina, N. Guía rápida y póster de dispositivos de oxigenoterapia para enfermería. [Internet] 2015. Disponible en: https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/18478

- Palacio Herrero, C. Intervención de la enfermería en la cámara hiperbárica.2015. Disponible en: https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/7470

- Vásquez Teran A, Díaz Rodríguez S, Alarcón Hinojosa M, Iza Niza A, Herrera Bastidas G, Casa Tipán J. Cuidados de Enfermería al inicio de Ventilación Mecánica Invasiva en la Unidad de Cuidados Intensivos. CAMbios-HECAM [Internet]. 14may2020 [citado 24abr.2021]; 18(2):106-15. Disponible en: https://revistahcam.iess.gob.ec/index.php/cambios/article/view/558

- Aristizábal-Salazar, R. E., Calvo-Torres, L. F., Valencia-Arango, L. A., Montoya-Cañon, M., Barbosa-Gantiva, O., Hincapié-Baena, V. Equilibrio ácido-base: el mejor enfoque clínico. Rev Colomb Anestesiol. [Internet] 2015; 43(3), 219-224. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0120334715000441

- Mugarra, G. Dispositivos para la ventilación de urgencia no quirúrgica. Manejo de la vía aérea. Disponible en: https://sofos.scsalud.es/sofosdocs/Urgencias/MVAA2015_5/modulos/3/MVAA%20M3%20T1.pdf

- Elsevier Connect. Inserción de la mascarilla laríngea de intubación Fastrach. (MLF). 2017. Disponible en: https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/insercion-de-la-mascarilla-laringea-de-intubacion-fastrach-mlf

- Colaboradores de Wikipedia. Intubación traqueal. Wikipedia, la enciclopedia libre. 23 de abril de 2021. Disponible en: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tracheal_intubation&oldid=1019436227 .

- Melgar, A. B., Galván, M. J., Gandullo, E. V., Hidalgo, A. G. Manejo del paciente traqueostomizado, cánulas y aplicación de fármacos inhalados. Manual de diagnóstico y terapéutica en neumología. 3º edición. Neumosur, [Internet] 2016; 293-299. Disponible en:https://www.neumosur.net/files/publicaciones/ebook/25-TRAQUEOSTOMIZADO-Neumologia-3_ed.pdf

- Gutiérrez Muñoz Fernando R.. Insuficiencia respiratoria aguda. Acta méd. peruana [Internet]. 2010 Oct; 27(4 ): 286-297. Disponible en:

- http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172010000400013&lng=es.

- Hernández-López GD, Zamora GSE, Gorordo SLA, et al. Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Rev Hosp Jua Mex. [Internet] 2015;82(1). Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=57596

- Carpio, C., D. Romera, J. Fernández-Bujarrabal. "Insuficiencia respiratoria aguda." Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado 10.63. [Internet] 2010; 4332-4338. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3316690

- Palencia-Herrejón, E., Borrallo-Pérez, J., Pardo-Rey, C., & de la SEMICYUC, G. D. Intubación del enfermo crítico. Med Intensiva. [Internet] 2005; 32(Supl. 1), 3-11. Disponible en: https://www.medintensiva.org/es-pdf-13116121

- Rooco, C., Guzmán, J. Manejo de la vía aérea por acceso infraglótico: ventilación jet y cricotirotomía. Rev Chil Anest [Internet] 2010; 39, 158-66. Disponible en: http://www.sachile.cl/upfiles/revistas/4ce1456608bc9_rocco.pdf

- Moya, C. Sistemas de humidificación en ventilación mecánica. Mirada de un terapeuta respiratorio. Teoría y praxis investigativa, 2008; 3(2), 73-82. Disponible en: https://Dialnet-SistemasDeHumidificacionEnVentilacionMecanicaMirad-3701012.pdf

- Quintana Carrasco, J. K. Manejo fisioterapéutico de humidificación en ventilación mecánica invasiva, 2018. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/230598397.pdf

- Dávila Cabo de Villa Evangelina, López González Rosendo, Márquez Ercia Fernando, Hernández Dávila Carlos. Intubación de secuencia rápida. Medisur [Internet]. 2015 Ago ; 13( 4 ): 533-540. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2015000400010&lng=es.

- González, M. G. Procedimiento de traqueostomía percutánea: control y seguimiento de enfermería. Enfermería intensiva [Internet]. 2009; 20(2), 69-75. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130239909711484

- Hernández, C. P., Santos, M. M., Huelva, A. B. Traqueostomía: Indicaciones, técnica y complicaciones. Intubación. Disponible en: https://seorl.net/PDF/Laringe%20arbor%20traqueo-bronquial/110%20-%20TRAQUEOTOM%C3%8DA%20INDICACIONES,%20T%C3%89CNICA%20Y%20COMPLICACIONES.%20INTUBACI%C3%93N.pdf

- Melgar, A. B., Galván, M. J., Gandullo, E. V., Hidalgo, A. G. Manejo del paciente traqueostomizado, cánulas y aplicación de fármacos inhalados. Manual de diagnóstico y terapéutica en enumología. 3º edición. Neumosur [Internet] 2016; 293-299. Disponible en: https://www.neumosur.net/files/publicaciones/ebook/25-TRAQUEOSTOMIZADO-Neumologia-3_ed.pdf

- Por I., Ramchandani A., Moreno M. Ventilación Mecánica: Conocimientos básicos. https://especialidades.sld.cu/enfermeriaintensiva/files/2014/04/vent_mecanic_princ_basic.pdf

- Gutiérrez Muñoz Fernando. Ventilación mecánica. Acta méd. peruana [Internet]. 2011 Abr; 28 (2): 87-104. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172011000200006&lng=es.

- Sánchez, J. I., Lozano, R. M., Tortosa, F. C., Morales, M. R., Dormal, F. P., & Amorós, A. L. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS EN PACIENTES SOMETIDOS A VENTILACIÓN MECÁNICA. Enfermería Global [Internet] 2002; 1. Disponible en: https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/23857/1/680-3168-3-PB.pdf

- Hernández-López GD, Zamora GSE, Gorordo SLA, et al. Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Rev Hosp Jua Mex. 2015;82(1). Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=57596

- Rodriguez-Buenahora Ruben Dario, Ordoñez-Sánchez Sergio Alexander, Gómez-Olaya Jimmy Leandro, Camargo-Lozada Marly Esperanza. Decúbito prono en el Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda, de la fisiología a la práctica clínica. Medicas UIS [Internet]. 2016 Aug; 29 (2): 81-101. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-03192016000200009&lng=en.

- Martinón-Torres, F., Martinón-Sánchez, J. M. Toracocentesis y drenaje pleural. An Pediatr Contin [Internet] 2003; 1(3), 159-165. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-anales-pediatria-continuada-51-articulo-toracocentesis-drenaje-pleural-S1696281803716084

- Estrada Masllorens, J. M., Galimany Masclans, J., Sarria Guerrero, J. A. Drenaje torácico cerrado. Sistema de recogida no reutilizable: Pleur-evac®. Nursing [Internet] 2012; vol. 30, num. 6, p. 54-58. Disponible en: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/33264

- Iñiguez, F. Terapia inhalatoria en los pacientes con ventilación mecánica domiciliaria. Neumol Pediátr, [Internet] 2012; 87. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Fernando-Iniguez/publication/308715130_Terapia_inhalatoria_en_los_pacientes_con_Ventilacion_Mecanica_Domiciliaria/links/57ec76b108ae92eb4d265ba5/Terapia-inhalatoria-en-los-pacientes-con-Ventilacion-Mecanica-Domiciliaria.pdf

- Retuerto Platero, C. Guía de cuidados de enfermería al paciente adulto en terapia de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) 2016. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/211101545.pdf

- Lema, B. D., Riu, P., Casan, P. Tomografía por impedancia eléctrica. Estandarización del procedimiento para su aplicación en neumología. Arch. Bronconeumol. [Internet] 2006; 42(6), 299-301. Disponible en: https://medes.com/publication/29610

- Riera J., Riu P.J., Casan P., Masclans J.R. Tomografía de impedancia eléctrica en la lesión pulmonar aguda. Med. Intensiva [Internet]. 2011 nov; 35(8): 509-517. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912011000800009&lng=es.

- Monsalve-Naharro José Ángel, Domingo-Chiva Esther, García Castillo Sergio, Cuesta-Montero Pablo, Jiménez-Vizuete José María. Óxido nítrico inhalado en pacientes adultos con síndrome de distrés respiratorio agudo. Farm Hosp. [Internet]. 2017 Abr; 41( 2 ): 292-312. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-63432017000200292&lng=es.

- López, M. R., Canzobre, S. R. Ferreiro, A. P. Protocolo de manejo del paciente con terapia de óxido nítrico. Enfermería en cardiología: revista científica e informativa de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, [Internet] 2017; (72), 56-62. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6308145

- López, L. R. El decúbito prono en el Síndrome de Distrés Respiratorio del Adulto: cuidados de enfermería. Enferm Intensiva [Internet] 2002; 13(4), 146-154. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=636868

- Iñiguez, F. Terapia inhalatoria en los pacientes con ventilación mecánica domiciliaria. Neumol Pediátr. 2012; 87. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Fernando-Iniguez/publication/308715130_Terapia_inhalatoria_en_los_pacientes_con_Ventilacion_Mecanica_Domiciliaria/links/57ec76b108ae92eb4d265ba5/Terapia-inhalatoria-en-los-pacientes-con-Ventilacion-Mecanica-Domiciliaria.pdf

- Estrada Masllorens, J. M., Falcó Pegueroles, A. M., Moreno Arroyo, M. C. Drenaje torácico cerrado. Procedimiento y cuidados de enfermería a propósito de un caso. Nursing [Internet] 2012, vol. 30, num. 5, p. 50-57. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/16208296.pdf