Hipócrates describió la escoliosis, la luxación congénita de cadera o el pie equino entre otros, el primer hospital dedicado a la ortopedia aparece en Suiza (Orbe) en 1790, es en este siglo XVIII, cuando aparece publicado “Orthopédie, ou l'Art de prévenir et de corriger dans les enfants les difformités du corps", Ortopedia, o el arte de prevenir y de corregir las deformaciones de los niños". Así él creó el término y la disciplina ortopedia de las palabras griegas “orthós" derecho, erguido; justamente" y ”paideía" educación; ejercicio", o “paidos” que significa niño, libro dedicado a corregir y prevenir deformidades en niños.

Es Nicholas Andry quién logró relacionar por primera vez, el ejercicio y el sistema locomotor, de una manera científica. En una tesis escrita en 1723, comenta que el ejercicio moderado es el mejor método para conservar la salud.

También se le menciona como responsable del emblema que actualmente identifica a la ortopedia, con su famosa ilustración el “EL ÁRBOL DE ANDRY”. Pero la traumatología moderna, tal y como hoy la conocemos, se la debemos a Dupuytren (1839) y Volkman (1972), así como a Kirschner y Steinman que perfeccionan la tracción esquelética, y a Koening en Alemania con el desarrollo de la fijación interna mediante clavos, entre otros.

En España, a principios del siglo XX, la Traumatología y Cirugía Ortopédica tenía importantes influencias francesas y alemanas, tanto en la organización universitaria como en la hospitalaria, es en 1935 cuando se funda La Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT). Es en este momento histórico cuando empieza a definirse la especialidad tal y como la conocemos hoy día.

La complejidad de la especialidad de traumatología radica en la gran variedad y complejidad del instrumental y las diferencias entre casas comerciales, que a veces complican el desempeño de la labor de la enfermería quirúrgica. En este capítulo trataremos de abordar las cirugías más comunes a las que nos enfrentamos en la unidad de cirugía ortopédica y traumatológica, con un ejemplo de cada sistema de osteosíntesis, haciendo hincapié en la comprensión de la técnica quirúrgica.

La variabilidad existente entre los diferentes implantes o prótesis se solventan en el día con la información, guías y protocolos que facilitan las propias casas comerciales.

Si la enfermería conoce la fisiopatología de la fractura, la anatomía de la articulación y el mecanismo de reducción-fijación-colocación de implante, el cambio de casa comercial no le impedirá desenvolverse con normalidad, en una de las especialidades que más preocupan por su variabilidad en el instrumental a la enfermería quirúrgica.

1. RECUERDO ANATÓMICO

El recuerdo anatómico se verá a lo largo de esta unidad dividido y asociado a cada intervención

El sistema musculoesquelético está formado por huesos, músculos, tendones y las articulaciones.

1.1. Huesos

Son estructuras rígidas, formadas por depósitos de sales minerales en un 70% (su parte inorgánica) sobre todo hidroxiapatita, carbonato cálcico e hidróxido de magnesio, un 22% por osteoblastos, osteoclastos, células indiferenciadas, colágeno, proteínas, etc. (su parte orgánica) y un 8% de agua. Sus dos características principales son el sostén y protección de las partes blandas, aunque no hay que olvidar la función eritropoyética. Según su forma podemos clasificarlos en largos, cortos, planos o irregulares. El cuerpo humano de un adulto posee 206 huesos.

El huesono es totalmente sólido, sino que tiene pequeños espacios entre sus componentes, formando pequeños canales. En función del tamaño de estos espacios, el hueso se clasifica en compacto o esponjoso:

El huesocompacto o cortical, forma la mayor parte de la diáfisis de los huesos largos y la parte externa de todos los huesos del cuerpo. El hueso esponjoso, es flexible y soporta mejor la compresión, por lo que está en mayor medida en las epífisis de los huesos largos y protegido dentro de la cortical en las diáfisis terminales, antes de la línea epifisaria, remanente del área donde se encontraba el cartílago hialino de crecimiento durante la infancia.

Conocer la composición de los huesos ayuda a comprender, por ejemplo, la diferencia existente entre tornillos “corticales” y “de esponjosa” que veremos más adelante, de tal manera, que como comentábamos al principio, dará igual el color, o la marca que suministre los tornillos, la instrumentista, al ver la rosca y la punta del tornillo sabrá diferenciar uno de otro.

1.2. Músculos y tendones

Constituyen prácticamente el 40% del peso total del cuerpo de un cuerpo humano. Se unen a los huesos mediante tendones y están formados por origen, vientre e inserción. Existen tres tipos de músculos: liso, estriado y cardiaco, que es muy similar al estriado, pero mononuclear y más corto. Los tendonestransmiten la función del músculo a distancia y sirve de control en la contracción muscular. El tendón se continúa con el hueso por medio de cuatro zonas de transición: tendón, fibrocartílago, fibrocartílago calcificado y fibras de Sharpey.

1.3. Articulaciones

Son la unión entre dos o más huesos, y su grado de movilidad articular depende de la flexibilidad de los ligamientos, las estructuras óseas involucradas en la articulación y de las cápsulas articulares.

Las articulaciones pueden clasificarse en función de su grado de movilidad en:

- Sinartrosis: con escasa o nula movilidad. Los huesos se mantienen unidos directamente por tejido conjuntivo fibroso. Por ejemplo: las fisuras craneales. Dentro de este grupo se encuentra también la GONFOSIS, o articulación del diente con el hueso.

- Sindesmosis: como la articulación del radio y cúbito.

- Anfiartrosis: (articulaciones cartilaginosas). Articulaciones poco móviles o semimóviles generalmente con poca cavidad articular y un cartílago de unión entre los huesos. Por ejemplo, las sínfisis de los discos vertebrales o del pubis.

- Diartrosis: (articulaciones sinoviales). Las más numerosas en el cuerpo, tienen caras articulares de morfología variable, recubiertas por cartílago hialino, cavidad articular, cápsula y ligamentos. El grado articular de movimientos es amplia y puede ser uniaxial, biaxial o multiaxial. Dentro de estas encontramos la rodilla, la cadera, el hombro.

Y, en función de los tipos de movimiento:

- En bisagra, gínglimo o trocleoartrosis: se balancean, sólo realizan flexo-extensión (por ejemplo: articulación del codo).

- Plana, deslizante o artrodia: en la que dos superficies planas se deslizan entre si (por ejemplo, las vértebras).

- Esférica o enartrosis: una de las superficies es cóncava y la otra esférica, tienen los movimientos de flexión, abducción, aducción, rotación y circunducción.

- En pivote o trocoide: una de las superficies es una protuberancia ósea y la otra un componente semicircular abierto (por ejemplo, atlas con axis).

- Elipsoidal o condílea: una protrusión ósea pequeña (el cóndilo) se desliza dentro de una superficie ligeramente elíptica (por ejemplo, los huesos carpianos de la muñeca). Realizan los movimientos de flexo extensión, abducción y aducción.

Imagen 27. Tipos de articulaciones.

1.4. Ligamentos

Bandas de tejido fibroso, resistente pero flexible que conectan los extremos articulares dando estabilidad.

2. CONCEPTOS GENERALES EN CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA

2.1. Ejes y planos

Para entender el movimiento de una articulación, la limitación de movilidad que genera una lesión y los abordajes quirúrgicos, es importante conocer los ejes sobre los que se ejerce el movimiento. El eje es siempre perpendicular al plano.

- Posición anatómica: o de referencia, aquella en la que el cuerpo está en bipedestación, erguido y con la mirada al frente, piernas juntas con los pies en paralelo. Brazos colgando a los lados del cuerpo y las palmas hacia delante

Imagen 28. Postura anatómica de referencia.

- Planos y ejes de movimiento: para poder definir los diferentes movimientos que se producen de un segmento respecto a otro, se conciben planos imaginarios de referencia que atraviesan el cuerpo, perpendiculares los unos a los otros. Así, el plano sagital atraviesa el cuerpo de delante hacia atrás y lo divide en mitades derecha e izquierda. El plano coronal (frontal) atraviesa el cuerpo de arriba abajo, dividiendo el cuerpo en mitad anterior y posterior. El plano transversal (horizontal) atraviesa el cuerpo de detrás a delante dividiendo el cuerpo en mitad superior e inferior. En todo plano, a su vez, existe un eje a partir del cual se produce el movimiento. De esta forma, un eje sagital, dirigido en sentido anteroposterior, permite el movimiento en el plano coronal; asimismo, un eje vertical va a permitir movimientos en un plano transversal; mientras que un eje transversal (de derecha a izquierda) permite movimientos en el plano sagital.

Imagen 29. Planos y ejes de movimiento.

Tabla 1. Relación entre planos, ejes y tipos de movimiento.

2.2. Isquemia

La gran mayoría de las intervenciones quirúrgicas de MM.SS y MM.II se realizan con el miembro en isquemia, es decir, exangüe. Para ello se emplea un torniquete arterial, o manguito de isquemia y los sistemas de exanguinación como la venda de Smart®, que consiguen un campo quirúrgico con mejor visión de las estructuras anatómicas y un menor sangrado. También se emplea la anestesia regional endovascular o flevoanestesia con manguitos bicamerales.

El manguito de isquemia neumático del que disponemos habitualmente en los quirófanos, fue inventado por James A. McEwan en los años 80, y está formado por un manguito inflable, una fuente de gas comprimido (o consola) y un regulador de presión controlado por microprocesador, que mantiene la presión del manguito establecida con variaciones del 1%. La correcta colocación del manguito y la adecuada exanguinación del miembro son responsabilidad de la enfermería, por lo que entender el funcionamiento y los riesgos son el objetivo principal de este apartado.

- Las recomendaciones sobre el manguito de isquemia son:

o Utilizar un manguito lo más ancho posible, bien almohadillado, y lo más distal posible.

o La extremidad debe exanguinarse con venda de Esmarch o mediante elevación, al menos 5 minutos tras la administración del antibiótico profiláctico de la cirugía (si procede).

o Nunca se debería mantener durante más de dos horas, y en todo caso, siempre el menor tiempo posible.

o La presión también debe ser la mínima, recomendándose actualmente usar la presión de oclusión del miembro (LOP) más un margen de seguridad.

o Si se va a cementar, se recomienda usar isquemia, al menos durante el momento de la cementación.

- Tamaño y colocación del manguito de isquemia:

En general, se recomienda el manguito más ancho en relación a la extremidad del paciente, cuanto mayor anchura menor variación de la presión y más gradual es hacia los tejidos profundos, y a su vez, requiere de menor presión para bloquear el flujo sanguíneo. En la práctica, si se va a colocar sobre el húmero debe cubrir al menos las dos terceras partes y rodear el brazo sobradamente.

En cuanto a la colocación del mismo, hasta hace relativamente poco tiempo, se creía que la isquemia no se conseguía en zonas de doble hueso (antebrazo y pierna) y que no se podía colocar si existía abundante masa muscular, ya que en zonas donde el hueso está subcutáneo (como el codo) tampoco era efectiva. Los estudios han demostrado que con los manguitos hinchables que empleamos en los quirófanos, la presión se distribuye de manera uniforme entre todos los tejidos bajo el manguito, por lo que, en teoría, se puede colocar en cualquier lugar. Decimos en teoría, porque en la realidad del día a día, aún con el respaldo de la literatura, y sabiendo que son mucho menos dolorosos cuanto más distales se coloquen, se siguen situando en el tercio medio del húmero para cirugías de radio, muñeca o mano. Varios estudios han demostrado que para los procedimientos quirúrgicos menores bajo anestesia local de menos de 30 minutos los manguitos de isquemia en el antebrazo son mejor tolerados y producen menos dolor (Hutchinson y McClinton).

Antes de colocar el manguito se protege la zona con varias vueltas de venda de algodón, se coloca el manguito con el “tubo” de inflado hacia el hombro, en el caso de cirugías de antebrazo-mano, y hacia el abdomen, en el caso de cirugías de rodilla, pierna, pie. Esto se realiza para no estorbar ni perder la esterilidad del campo quirúrgico.

Se aprieta sobre el miembro y se cierran los velcros.

- Exanguinación del miembro:

Existen varias formas de vaciar de sangre el miembro antes de inflar el manguito: elevación del miembro ≥900 durante 5 minutos, o “isquemia roja” (permite una mayor identificación de estructuras arterio-venosas) o exanguinación mecánica con venda de Esmarch o “isquemia blanca”. Como norma general se debe exanguinar el miembro al menos 5 minutos tras la administración del antibiótico profiláctico, si se va a administrar.

- Tiempo y Presión de la Isquemia:

No existe una duración exacta de isquemia “segura” para el miembro, por lo que el objetivo es mantenerla el menor tiempo posible. Las lesiones musculares se producen a las 2 horas, por lo que hay autores que avalan (y traumatólogos que lo realizan) la deflación del manguito superadas las dos horas, durante 5 minutos por cada 30 minutos que sobrepasen las dos horas; sin embargo, hay otros estudios que recogen que no hay evidencia clara de reperfusión.

La presión a la que hay que inflar el manguito de isquemia depende de muchos factores: edad, PA, forma y tamaño de la extremidad, la anchura del manguito, etc. Algunos traumatólogos emplean “presiones de referencia”, 250 mmHg para MM.SS y 300 mmHg para MMII, otros emplean la PAS y 100 mmHg más de margen de seguridad en MM.SS y 150 mmHg más si es en MMII.

Cualquiera del as dos técnicas son poco fiables ya que la presión arterial del paciente puede variar a lo largo de la intervención, por ello se han ideado sistemas de isquemia sincronizados con la presión arterial y el cálculo de la Presión de Oclusión del Miembro (LOP) o presión de oclusión en extremidades (POE) se define como la presión mínima requerida para detener el flujo de sangre arterial en la extremidad distal al manguito, se determina aumentando gradualmente la presión del torniquete hasta interrumpir el flujo sanguíneo distal, que se calcula con una sonda Doppler. SI esa presión es < 130 mmHg, se le añade un margen de seguridad de 40 mmHg, si LOP 131-190 mmHg, se le añaden 60 mmHg y si es > 190 mmHg el margen es de 80 mmHg. Para los niños el margen es siempre 50 mmHg.

- Contraindicaciones para su empleo:

o Neuropatía periférica.

o Antecedentes de TVP.

o Enfermedad de Raynaud.

o Enfermedad vascular periférica.

- Recomendaciones de uso:

o Antes de colocar el manguito de isquemia la enfermera revisará el estado de la piel y comprobará que el tamaño del manguito es el más adecuado. Recordad que a mayor anchura menor necesidad de presión.

o Antes de colocar el manguito se almohadillará la zona con varias vueltas algodón.

o Hay que tener cuidado durante la desinfección del campo para que no caiga demasiado desinfectante bajo el manguito porque se pueden producir quemaduras en la piel.

o La enfermera encargada de la isquemia ANOTARÁ hora de inicio en un sitio claro y visible para todo el personal (importante en quirófanos con relevos de turno) y registrará en la historia clínica hora de inicio y hora de fin.

o Se avisará al equipo quirúrgico cuando se alcance una hora de isquemia, una hora y media y las dos horas.

Imagen 30. Diferentes tipos de manguitos dobles y desechables distribuidos por MedicalCañada. Imagen extraída de: https://www.medicalcanada.es/manguitos-de-isquemia-simples-p018-0014

Imagen 31. Venda de Esmarch, diferentes manguitos de isquemia, dispositivo Rhys Davis de exanguinación y consola de gas a presión.

3. CIRUGÍA DEL TÚNEL CARPIANO

3.1. Repaso anatómico

El túnel carpiano está constituido por un "U" de tipo óseo (la hilera distal de los huesos del carpo) que está cerrado por un techo ligamentoso rígido (el ligamento transverso del carpo). El tamaño de este espacio delimitado es inextensible por naturaleza, no puede aumentarse naturalmente. Este "túnel" representa una región estrecha por el que discurre el nervio mediano, que se encuentra asociado con los nueve tendones flexores de los dedos y del pulgar.

El nervio mediano asegura la sensibilidad de los tres primeros dedos de la mano (pulgar, índice, dedo medio) y de la mitad del anular. También envía, de la mano al cerebro, la información sensitiva (temperatura, tacto, dolor). La sensibilidad del dedo meñique está controlada por otro nervio y por lo tanto no está implicada en un STC.

Para facilitar su pasaje por este túnel osteofibroso, los tendones flexores están rodeados por una vaina protectora que permite su deslizamiento bajo el ligamento retinocular anterior del carpo.

Imagen 32. Síndrome del túnel carpiano.

3.2. Cirugía del Túnel Carpiano

El síndrome del túnel carpiano es una patología que cursa con inflamación y compresión del nervio mediano en el interior del túnel formado por el carpo y el ligamento carpiano transverso en la muñeca. Es una neuropatía periférica focal muy común, frecuente en mujeres (7:1) entre 40 y 60 años y relacionado con la ocupación laboral.

La compresión del nervio puede deberse a tenosinovitis, luxación articular del semilunar, fracturas mal consolidadas (Colles), esguinces o artritis, un uso continuo de la muñeca en flexión mucho tiempo, etc. Otros factores causales pueden ser Artritis Reumatoidea, diabetes, stress laboral y el uso repetido de herramientas manuales de vibración entre otros. Clínicamente se manifiesta con dolor, adormecimiento de los dedos, cosquilleo, debilidad y ardor en manos y dedos, con mayor frecuencia durante la noche.

El diagnóstico se realiza empleando los signos de Phalen (se hiperflexiona la muñeca durante un minuto.

La prueba es positiva cuando aparecen parestesia en el territorio del nervio mediano) y Tinel–Hoffman (se percute o comprime un nervio en el sitio que se sospecha su compresión, la prueba positiva cuando aparecen parestesia en el territorio del nervio)

El tratamiento comienza siendo médico, con el empleo de férulas nocturnas en posición neutra, AINES orales para reducir la inflamación e incluso infiltración de corticoides. Cuando todo lo anterior fracasa, se recurre al tratamiento quirúrgico.

- Preparación y posición del paciente: decúbito supino, con el MS a intervenir sobre una mesa de mano.

o Ayunas, consentimientos informados firmados, retirados todos los objetos metálicos, prótesis y joyas.

- Anestesia: local y sedación. Si la técnica quirúrgica se lleva a cabo sin manguito de isquemia, sólo sedación. También se puede emplear un bloqueo infraclavicular.

o Monitorización no invasiva de PANI, EKG, SatO2, Fr/C y capnografía.

o Colocación de gafas nasales a 2/3 lxm.

- Materiales e instrumental: equipo de paños para cirugía de mano.

o Caja de instrumental: tendones.

o Manguito de isquemia y venda de Smart. Venda de algodón para proteger el brazo.

o Anestésico local de elección (lidocaína o mepivacaína) aguja de carga (18 G, generalmente de color rosa) y de infiltración (20 G o 22 G x 16, 25 o 32 mm) y jeringa de 5 o de 10 cc.

o Hoja de bisturí del 23 y del 15.

o Mangos de lámpara estériles.

o Gasas y compresas.

o Suero fisiológico y cápsulas.

o En ocasiones, cinta de nylon (para separar estructuras).

o Suturas:

-. Reabsorbibles tipo Polisorb® para subcutáneo 2/0 o 3/0 circular.

-. Irreabsorbible tipo Nylon® 3/0 o 4/0 triangular para piel. Puntos sueltos

o Venda de algodón y de crepé

o Cabestrillo.

- Técnica quirúrgica: con ambas cirujanas vestidas (para reducir al máximo el tiempo de isquemia), se realiza la isquemia y se acto seguido se desinfecta el campo con el anestésico elegido. Se coloca paño estéril sobre la mesa de mano y se apoya sobre ella el brazo. La intervención se realiza con el equipo sentado, la circulante coloca las sillas, una a cada lado de la mesa de mano para la cirujana principal y ayudante y otra para la instrumentista a la derecha del principal.

La cirujana realiza una mini-incisión de 2 a 2.5 cm a 1 cm. distal al pliegue de la muñeca y en dirección del cuarto dedo. Una vez identificada la fascia palmar ésta se secciona con tijera de Metzembaum. Una vez seccionada la fascia se visualiza el ligamento carpal transverso, el cual se secciona longitudinal y gradualmente hasta identificar sin equivocación el nervio mediano.

Una vez alcanzado éste, se seccionan cuidadosamente las siguientes estructuras: aponeurosis palmar superficial, ligamento transverso del carpo, fibras tenares e hipotenares que podrían estar entrecruzando la línea media de la palma de la mano. La incisión sobre el ligamento transverso del carpo se prolonga cefálica y caudalmente hasta comprobar que el nervio ha sido liberado del todo.

Se sutura por planos, se limpia la incisión, se coloca apósito. Se venda, Y EN ESTE MOMENTO, se suelta isquemia y coloca en cabestrillo.

Imagen 33. Caja de Tendones.

Imagen 34. Cirugía del Túnel Carpiano.

4. CIRUGÍA DEL DUPUYTREN

4.1. Repaso anatómico

La aponeurosis palmar es una lámina triangular de tejido fibroso, situada inmediatamente por debajo del subcutáneo de la palma; el vértice del triángulo recibe la inserción del tendón palmar largo. Está compuesta por 2 capas, una superficial y otra más profunda, las cuales constan de 2 asas independientes de tejido fibroso, unas longitudinales y otras transversales, siendo las fibras longitudinales o bandas pre-tendinosas, las únicas involucradas en la contractura de Dupuytren, y las fibras transversas, denominadas ligamento palmar transverso superficial.

Desde la aponeurosis palmar, se extiende una capa fibrosa hacia los dedos, formando la fascia digital superficial y profunda. En la comisura digital existen varias fibras pequeñas, transversales y distales a la articulación metacarpofalángica, denominadas ligamentos natatorios, que son los 2 (bandas pre-tendinosas y ligamentos natatorios) principales componentes afectados en la fascia palmar, en la contractura de Dupuytren.

Imagen 35. Anatomía superficial de la palma.

Imagen 36. Anatomía profunda de la palma.

4.2. Cirugía de Dupuytren

Desde que fue descrita por primera vez en el Hotel Dieu, en París, por el Dr. Guilliaume Dupuytren, durante una de sus famosas conferencias en 1832, la contractura de Dupuytren es una enfermedad fibroproliferativa de la fascia palmar, capaz de producir una contractura en flexión incapacitante de uno o más dedos, de naturaleza progresiva e irreversible.

Todavía no se ha llegado a comprender bien la causa exacta de esta proliferación de tejido fibroso, pero la contractura de Dupuytren es un trastorno hereditario común que afecta por lo general a los varones, especialmente después de los 45 años de edad. Sin embargo, ser portador del gen anómalo no garantiza que alguien vaya a padecer el trastorno. En el 50% de quienes la sufren, el trastorno afecta a ambas manos, dado que la etiología aún es desconocida, la única solución eficaz es la escisión quirúrgica, que no asegura el éxito ni evita las recidivas. Si bien, en la actualidad, existen estudios, que avalan la inyección de una solución compuesta por dos colagenasas distintas aisladas y purificadas a partir de la bacteria Clostridium histolyticum realiza lisis selectiva del colágeno en la cuerda pre-tendinosa.

- Preparación y posición del paciente: En ayunas, CI firmados, protocolo quirúrgico realizado (confirmadas ayunas, alergias, retirada de objetos metálicos y suspensión de antiagregantes y/o ACO).

o Decúbito supino con la ES a intervenir sobre mesa de mano.

- Anestesia: local y sedación. Con manguito de isquemia.

o Monitorización no invasiva de PANI, EKG, SatO2, Fr/C y capnografía.

o Colocación de gafas nasales a 2/3 lxm.

- Materiales e instrumental: equipo de ropa para cirugía de la mano.

o Caja de instrumental: tendones.

o Manguito de isquemia y venda de Esmarch. Venda de algodón para proteger el brazo.

o Anestésico local de elección (lidocaína o mepivacaína) aguja de carga (rosa) y de infiltración y jeringa de 5 o de 10 cc.

o Hoja de bisturí del 23 y del 15.

o Mangos de lámpara estériles.

o Rotulador estéril.

o Gasas y compresas.

o Suero fisiológico.

o Suturas:

-. Reabsorbibles tipo Polisorb® para subcutáneo 2/0 o 3/0 circular.

-. Irreabsorbible tipo Nylon® 3/0 o 4/0 triangular para piel. Puntos sueltos.

o Venda de algodón y de crepé.

o Cabestrillo.

- Técnica quirúrgica. Existen tres tipos de operaciones: fasciotomía, fasciotomía regional y fasciotomía radical o extensiva, las cuales están indicadas, no por la presencia de la enfermedad, sino por la severidad de la contractura y del compromiso articular, en las articulaciones metacarpofalángicas es de 30º o más, y de 10º a 15º en las interfalángicas proximales.

La técnica comienza tras la isquemia y desinfección del campo, el cirujano marca el sitio quirúrgico y realiza la incisión con bisturí frío (media longitudinal siguiendo el trayecto de la lesión) y disecciona con tijera de Metzembaun. Una vez queda expuesta la “cuerda tendinosa” patológica se secciona. La instrumentista avisa a la circulante para introducir la pieza en el contenedor adecuado para envío a anatomía patológica. Se sutura mediante zetaplastia y se coloca vendaje o férula, dependiendo del caso.

Imagen 37. Sutura tras cirugía de Dupuytren.

5. OSTEOSÍNTESIS DE FRACTURAS

Las fracturas óseas pueden presentarse debidas a traumatismos o a otro tipo de patologías (Osteoporosis, tumores, etc.). Con objeto de estudio y tratamiento de las fracturas se clasifican de muy diversas maneras; es importante que el equipo de enfermería quirúrgica conozca información suficiente sobre las fracturas porque eso condicionará, entre otras cosas, la colocación del paciente, el abordaje quirúrgico, o el material de osteosíntesis seleccionado. Las fracturas suelen clasificarse según el nombre del hueso y su localización, la región anatómica (distal o proximal); el patrón de la fractura, el grado de conminución, si existe desplazamiento o no de los fragmentos fracturados o si el origen es patológico (tumoraciones óseas).

5.1. Generalidades sobe la osteosíntesis de fracturas

- Patrones de las fracturas

o Transversa: aquella fractura que se desplaza perpendicular al eje mayor del hueso.

o Oblicua: aquella fractura transversa pero que se produce en ángulo.

o En espiral: fracturas que se producen siempre en los huesos largos con un patrón en espiral debido a que las fuerzas que han causado la fractura, son fuerzas de torsión que actúan sobre el hueso.

o Impactada: aquella fractura en la cual los fragmentos óseos chocan entre sí o contra otro hueso.

o Conminuta: fractura con 2 o más fragmentos.

o Abierta o expuesta: aquella en que uno o más fragmento del hueso fracturado han atravesado las partes blandas, roto la piel, y se visualizan en el exterior.

o En tallo verde: fracturas pediátricas, los huesos inmaduros menos quebradizo y más blando se angula, “se dobla” sin llegar a fracturarse provocando un hematoma grave.

- Direccionalidad de las fuerzas que provocan la fractura

o Torsión: el tipo de fuerza rotatorio que ejercemos con un destornillador sobre un tornillo.

o Cizalla: la fuerza es perpendicular o en ángulo sobre una superficie.

o Axial o de compresión: la fuerza es paralela al eje de un hueso largo (atrapamiento, aplastamiento en prensa, etc.).

- Reducción de las fracturas

La reducción de las facturas es el proceso mediante el cual se alinean todos los fragmentos en su postura anatómica. Tanto la reducción física (tracción física por parte del profesional contra soportes mecánicos, u otros topes), como la reducción mecánica se realiza bajo anestesia. Cuando la fractura es menor la reducción manual suele ser adecuada.

Existen dos tipos de reducción abierta (la que se realiza a través de una incisión quirúrgica) y la cerrada la que se realiza mediante la manipulación del hueso o físicamente, o mediante un dispositivo de tracción externa (venda adhesiva de tracción de partes blandas unido a una pesa mediante una cuerda que cuelga en polea). Este tipo de tracciones externas son muy útiles para mantener alineadas los focos de fractura previos a la osteosíntesis quirúrgica de la fractura, por ejemplo, en las fracturas de cadera.

- Fijación de las fracturas

La fijación es el método empleado para mantener los fragmentos óseos de la fractura en su posición anatómica favoreciendo la consolidación de la fractura. Existen dos tipos de fijaciones:

o La fijación interna: aquella que introducimos en durante la intervención quirúrgica, existen infinidad de dispositivos de fijación, diseñados para mantener los fragmentos en su posición anatómica, hablamos de placas, tornillos, agujas, clavos, clavos-placa, etc.

o La fijación externa: es aquella en la que el método de estabilización de los fragmentos en su posición anatómica se aplica desde el exterior del cuerpo, puede ser quirúrgica o no, por ejemplo, la escayola o yeso sería una fijación no quirúrgica, pero los sistemas de fijación percutánea como el Ortho-fix® o Penning® serían de colocación quirúrgica.

- Dispositivos de ayuda para la reducción-fijación de las fracturas

En la cirugía traumatológica los famosos “taladros “o motores se usan para cortar o perforar el hueso. Existen infinidad de tipos de motores en traumatología, describiremos a continuación los más habituales y sus características mecánicas y de seguridad. Existen tres sistemas de motor uno con pila, estéril o no, que se acopla al propio cuerpo del motor; los eléctricos y los motores neumáticos que disponen de una manguera estéril dentro de la propia caja o contenedor, para conectar a la conexión de aire comprimido, medicinal del propio quirófano.

El motor Stryker, de sierra sólo dispone de un botón o gatillo, para su funcionamiento. Sin embargo, el Stryker de osteosíntesis tiene la opción de insertar diferentes cabezales. La pieza en la que se insertan los cabezales, dispone de dos gatillos con dos direcciones de rotación. Ambos poseen un botón gris lateral de seguridad (marcado en rojo) que bloquea los gatillos como medida de seguridad durante la manipulación de los cabezales, las brocas o las sierras.

Sobre los raíles de la empuñadura es por donde insertamos las pilas o baterías, en este caso, las baterías se cargan y se envían a esterilizar en paquete.

Existen motores a los que se les introduce la pila NO estéril dentro del motor, como en el motor colibrí, en este caso, la instrumentista coloca el motor boca-abajo para que la circulante introduzca la pila sin tocar el motor y una vez dentro, la instrumentista cierra la tapa. El motor colibrí es más delicado, posee menor vibración, menor peso que el Striker y es más ergonómico, por lo que se emplea en la osteosíntesis de huesos pequeños.

Los diferentes motores tienen diferentes cabezales: para aguja de Kirschner, para brocas con y sin anclaje directo, para sierra, etc.

Tambien tenemos, entre los más usados en traumatología, el llamado motor de alta revolución que se utiliza para las cirugías del raquis y los motores de artroscopia.

Imagen 38. 1)Cuerpo de motor de sierra y 2) para insertar cabezales.

Imagen 39. Batería de motor Stryker colocado sobre el cargador.

Imágenes 40 y 41. Pila de motor no estéril y la misma, en su cargador.

Imagen 42. Motor colibrí. Tapa abierta para introducir pila roja.

Imagen 43. Motor Stryker con diferentes cabezales.

Imagen 44. Motor de sierra con manguera neumática de sierra recíproca.

Imagen 45. Diferentes cabezales de anclaje directo.

Imagen 46. Cabezal regulable, o mandril de Jacobs con llave Jacobs universal, señalada en rojo.

Imagen 47. Cabezales para agujas Kirschner para diferentes calibres de aguja.

Imagen 48. Motor de alta revolución.

Imagen 49. Motor de artroscopia.

- Reducción mediante inserción de agujas Kirschner o clavos Steinmann

Las agujas de Kirschner y los calvos Steinmann son metálicos y se insertan con un motor. Tienen la punta afilada para penetrar al giro, en tejidos blandos y hueso. Una vez introducidos se corta y se dobla el sobrante.

Determinadas fracturas (desplazadas o no, pero reducibles, como: fracturas supracondíleas en niños, fractura de Colles, etc.), o algunas técnicas quirúrgicas (dedo en resorte o Dupuytren muy avanzados) requieren de la introducción a motor de las agujas de Kirschner, que son agujas largas y finas, de punta afilada, esterilizadas, de diferentes calibres, de acero inoxidable. Son de diversos diámetros y longitudes y se colocan habitualmente con ayuda de un motor. Fueron empleadas por primera vez, como herramienta quirúrgica por Martin Kirschner en 1909.

Para introducir las agujas no se realiza incisión cutánea, se necesita un motor con cabezal o de Jacobs o de anclaje de agujas, y la escopia en el quirófano para comprobar la reducción de la fractura y la colocación correcta de las agujas.

Además de la reducción y fijación de pequeñas fracturas se emplean también como guía de clavos y tornillos canulados y como parte de los dispositivos de tracción (estribo de Bhöler).

Imágenes 50 y 51. Agujas Kirschner en cirugía de Dupuytren y estribo de Böhler.

Imagen 52. Agujas de Kirschner vistas en escopia.

Rayos X en quirófano

Actualmente es inconcebible realizar un tratamiento quirúrgico de fracturas sin control radiológico. El diagnóstico por imágenes preoperatorio es una condición previa para la planificación de cualquier osteosíntesis, y su empleo intra-quirúrgicamente aumenta las posibilidades de éxito en la reducción y consolidación de la fractura.

Los rayos X son ondas electromagnéticas cargadas de energía. Se crean por radiación iónica y se encuentran en una zona de luz no visible para el ser humano. Los rayos X atraviesan los tejidos en distintos grados. La debilitación de la radiación durante la penetración en el tejido depende de diferentes factores:

-. la energía de los rayos X.

-. el número atómico de los átomos del tejido.

-. la densidad física del objeto (g/cm3).

-. el espesor (grosor) del objeto.

Una radiación de mayor energía puede penetrar con mayor profundidad en el tejido. La dosis de radiación indica las interacciones de los fotones de rayos X con los diferentes átomos del tejido, es decir, la energía procedente de la radiación absorbida por un volumen de tejido partido por su masa. Esta porción de radiación penetra en el cuerpo, pero no vuelve a salir. La absorción también recibe el nombre de efecto fotoeléctrico. Para evitar que esa dosis de radiación sea la menor posible en otras estructuras, se protege el cuerpo del paciente con delantal de plomo.

Los rayos X poseen un efecto de dispersión de la radiación de rayos X dentro y fuera del objeto se denomina efecto Compton. Los fotones dispersos pierden ligeramente su energía, pero son desviados de su dirección, debido a ello, SIEMPRE que en quirófano se emplea la escopia, TODO el personal debe protegerse con delantal de plomo y protector de tiroides.

Los aparatos de escopia o rayos X en quirófano constan de una consola con los mandos, el procesador de datos y las pantallas de visualización, y un arco giratorio en dos planos, en el que existe un mando “a distancia” (con cable) con uno o varios gatillos que, apretándolos dispara la radiación y se visualiza la imagen.

El arco dispone de dos “cabezales”, uno de emisión de rayos X, el “tubo” y otro, el amplificador de imágenes. El tubo de rayos X debe posicionarse por motivos de carga radiológica siempre que sea posible debajo del paciente o de la mesa de operaciones, ya que de este modo se reduce considerablemente la carga radiológica para el cirujano y el paciente (reducción del efecto Compton). En la proyección radiológica lateral, equipo y cirujano deberían situarse en lo posible en el mismo lado que el amplificador de imágenes, ya que en el lado del aparato de rayos X la carga de las glándulas tiroides, por ejemplo, es de tres a cuatro veces mayor que en el lado de los tubos. El personal debe recordar la Ley del Cuadrado de la Distancia, es decir, que el doble de distancia del tubo, equivale a una cuarta parte de la dosis, esto implica que sólo el personal imprescindible debe estar cerca del rayo cuando se dispara. Que el personal de enfermería conozca donde posicionar el tubo del arco, y donde se dispersa menos radiación aumenta la seguridad quirúrgica del paciente y del equipo.

En algunos centros, los quirófanos de traumatología cuestan entre su personal con un técnico de rayos encargado, a lo largo de las intervenciones, de mover el rayo, ajustar el tipo de radiación en función del lugar de fractura (no se necesita la misma radiación para visualizar el tobillo que la pelvis, o en pacientes adultos que en pediátricos). Si no es así, es el equipo de enfermería el encargado de movilizar el rayo y proceder a los “disparos” cuando el traumatólogo solicite “rayo”.

Imagen 53. Delantales de plomo con protectores de tiroides.

Imagen 54. Aparato de rayos X quirúrgico. Consola de visualización de imágenes y ruedas de movilización señaladas en rojo. Tubo de emisión de rayos X en amarillo.

- Osteosíntesis con placas y tornillos

Antes de comenzar a desgranar los diferentes implantes de osteosíntesis es importante recordar que TODOS los implantes que se introducen el cuerpo del paciente deben quedar REGISTRADOS en la historia clínica, y en la mayoría de centros, también se debe rellenar la “hoja de prótesis” con número de implante y referencia, datos del paciente y fecha. Estas hojas de prótesis suelen tener varias hojas de diferentes colores y con calco, de tal manera que una queda archivada en la historia del paciente, otra en la unidad para control, y otra se envía escaneada al servicio de compras para reposición de los implantes.

o Tornillos: en ocasiones, para reducir la fractura y mantener los fragmentos alineados en posición anatómica, no es suficiente la inserción de agujas de Kirschner, bien por el tipo de fractura, o su localización, bien por el tipo de hueso, u otros factores, es necesario el empleo de tornillos y/o la asociación de placas fijadas con tornillos.

Existen infinidad de tamaños y diámetros de tornillos, y dependiendo del lugar de inserción, nos podemos encontrar tornillos de 1,5 mm de diámetro que se enroscan sobre placas de 0,6 mm de perfil (Sistema CranioPlate® de Aesculap® Braun) tornillos canulados de 3 mm, o tornillos de 7,3 mm, acompañados de placas, o insertados de manera aislada.

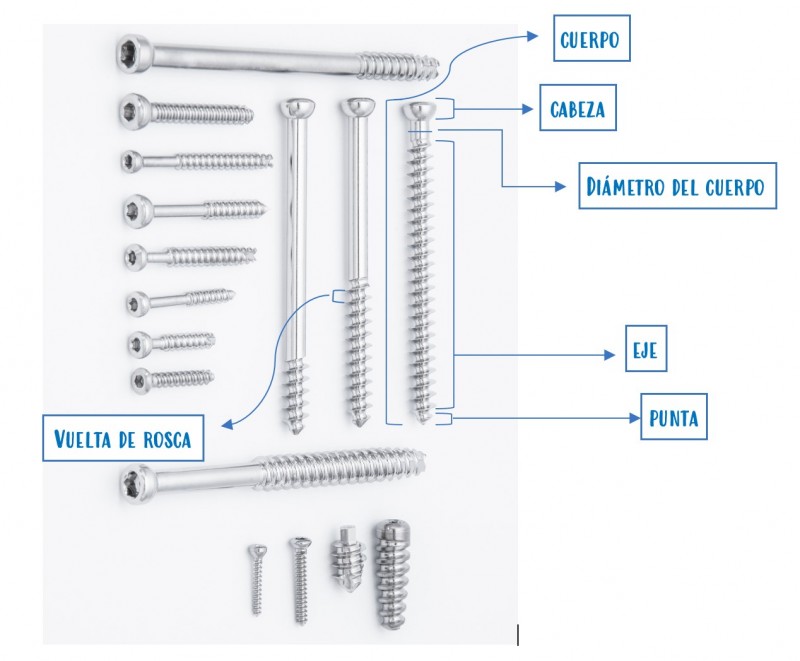

Para la enfermería es importante reconocer las diferentes características que presentan los tornillos y su instrumental. Los tornillos son el implante que más se emplea en la cirugía traumatológica y ortopédica, como ya hemos comentado son de diferentes tamaños, materiales y formas, existen en el mercado tornillos que son bioactivos, es decir, son absorbidos por el propio cuerpo liberando calcio durante el proceso, de acero inoxidable, de titanio, de polipropileno, etc. Todos ellos están formados por una cabeza, un cuerpo, un eje roscante y la punta. La cabeza es la zona donde encajeremos el atornillador, cada casa comercial tiene un instrumental adecuado a sus implantes. Para facilitar la identificación y manipulación, todas las casas comerciales disponen los tornillos en rejillas, cada tornillo en un agujero, ordenados en largura ascendente identificando cortical y esponjosa, rosca media o completa

Partes del tornillo

- Cabeza: la parte cónica (o plana) del tornillo. Provista de un hueco donde insertamos el destornillador, que suele ser hexagonal o de Allen, cruciforme o de Philips, en estrella, etc.

- Cuerpo: la parte larga del tornillo. La parte externa de la rosca determina el valor numérico del tornillo. (P. ej. tornillos de 3,5 mm significa que el diámetro de su zona roscada es 3,5 mm). La parte no roscada, el “alma” del tornillo, determina su resistencia.

- Rosca. Los filos en espiral que presenta el cuerpo. A mayor cantidad de filos (mayor cantidad de vueltas de rosca, mayor agarre pues mayor será el contacto con el hueso. Puede haber rosca a lo largo de todo el eje, o solo una porción de éste.

- Punta: puede ser roma o en forma de tirabuzón, con filo o sin él. Esta forma es la que favorece la inserción del tornillo.

Imagen 55. Componentes de los tornillos.

Tipos de tornillo

- De esponjosa o medular: para hueso esponjoso. El diámetro del núcleo (alma) es más pequeño que el del eje (roscas) con lo que aumenta el diámetro de la rosca aumentando su resistencia a la tracción, con punta ROMA. Se debe perforar el hueso previamente con un diámetro igual al diámetro del cuerpo o núcleo, no al del eje.

- Corticales: diámetro más pequeño y vuelta de rosca menor, se usan en el hueso cortical (la mayor parte de las diáfisis de los huesos) si es bicortical, significa que se introduce por la parte cortical de un hueso, atraviesa su esponjosa y se enrosca en la otra cortical.

- De compresión o tirafondos: aquellos que aproximan los fragmentos óseos, se emplean solos o combinados con placas.

Imagen 56. Tornillo de compresión en maléolo externo y aguja de Kirschner.

- De Herbert: pequeños tornillos canulados, generalmente de 3 mm, con diferentes tipos de rosca, para fijar huesos pequeños, como en los Hallus Valgus. Generalmente poseen cabezas roscadas, es decir, se roscan sobre el hueso quedando “invisibles”.

Imagen 57. Tornillos tipo Herbert.

- Bloqueantes: se emplean sobre algunos tipos de placa y se roscan sobre ella. Es imprescindible el empleo de atornilladores dinamométricos, atornilladores que roscan a una determinada fuerza, da igual la fuerza que la mano ejerza, así se asegura que al roscar metal contra metal no se fusionan impidiendo su extracción en un futuro.

- Canulados: tornillos que tienen el cuerpo perforado, hueco, de tal manera que se pueden emplear fiadores, guías o agujas de Kirschner para asegurar la trayectoria o fijar la fractura, y a su través roscar el tornillo.

Imagen 58. Ejemplo de tornillo canulado.

- Autoperforantes o autotaladrante: la punta posee aristas cortantes que permiten su inserción sin realizar un orificio con broca previo. Los tornillos que disponen de este tipo de punta se colocan a motor, ya que su punta tiene forma de broca. Deben atravesar únicamente la primera cortical (unicorticales) y quedar centrados en el espacio intramedular del hueso.

- Autorroscantes o autoterrajantes: van labrando el camino mientras se introducen gracias a unas estrías cortantes de la punta. Es decir, no hace falta el empleo de terraja previa a su inserción. La mayoría de los tornillos actuales son autorroscantes, con lo que se acorta el tiempo quirúrgico (*)

(*) La introducción de un tornillo en el hueso implica una serie de pasos comunes a cualquier tamaño:

1. Perforación con la broca adecuada

2. Medición del orificio con medidor

3. Uso de la terraja para ampliar el diámetro del agujero. Paso cada vez más en desuso dado el carácter autorroscante de la mayoría de tornillos.

4. Colocación del tornillo, con destornillador manual normal, dinamométrico o a motor.

Placas de osteosíntesis

Las placas de osteosíntesis se apoyan sobre el hueso fracturado aportando estabilidad y apoyo durante el proceso de consolidación de la fractura. Al igual que los tornillos, existen infinidad de tamaños, formas o grosores de placa y pueden ser de acero inoxidable o de titanio. Están perforadas, es decir, poseen orificios por los que se insertan los tornillos que las fijarán al hueso, estos orificios pueden ser rectos, oblicuos, roscados, lisos, etc. Con el empleo de placas se consigue estabilizar la fractura evitando las fuerzas de torsión, cizalla o flexión, se aporta compresión que favorezca la formación de callo óseo y se reduce la fractura. Existen diversos tipos de placas:

- Placa estática: aquella empleada para la unión de dos fragmentos y que se fija con tornillos. Se emplea para reducir la fractura o cuando la fractura puede reducirse fácilmente, es estable (o fácil de estabilizar en la intervención con instrumental adecuado) y es la fijación neutraliza las fuerzas de presión sobre la fractura.

- Placa de reconstrucción: son placas que se pueden doblar para ajustarse al contorno óseo. En el instrumental que las acompaña hay placas de aluminio maleable para hacer de plantilla de la curvatura ósea, y dobladores de placa. Las más pequeñas y maleables pueden cortarse, es decir, si la placa original tiene diez agujeros, cortándola para adaptarla al tamaño de hueso se convierte en una de 7 agujeros. Suelen emplearse en fracturas maxilares, de macizo facial, de cráneo y pélvicas.

Imagen 59. Placas CMF Matrix de DePuy Synthes® curvadas para adaptarse al arco mandibular. Extraída de:

- Placa bloqueante: aquella que posee carios orificios roscados para introducir tornillos.

- Placa de compresión dinámica: los orificios para los tornillos (DCP, Dinamic Compression Plate) poseen unas características gracias a las cuales se acercan y comprimen los fragmentos de la fractura. Cuando se aprietan los tornillos, la placa se desliza sobre el hueso y atrae los fragmentos. Una versión de la DCP es la LCDP (Low-Contact Dynamic Plate) que tiene el mismo sistema, pero al asegurarla con los tornillos no se “aprieta” tanto sobre el periostio, por lo que el riego periostiotal no está comprometido lo que acelera la consolidación de la fractura. Son placas onduladas o curvas. Un ejemplo es la placa Geminus® de fractura de radio distal.

- Placas de sostén: son placas de apoyo, (como la viga sobre la que apoya el techo liberando de peso a las demás columnas) que fortalecen una estructura. Son muy empleadas en fracturas de tibia, cuando se rompe el cóndilo. (LCP® tibial proximal de DePuy Synthes) Técnica quirúrgica e información:

- Clavo intertrocantérico con placa: las fracturas que atraviesan los trocánteres de la cadera a veces requieren para su estabilización de una placa lateral el extremo proximal del fémur. A este tipo de sistemas los conocemos en el día a día como clavo placa y lo explicaremos más adelante.

Imagen 60. Placa LCP con tornillos, atornillador y tornillos azules de bloqueo (bloqueantes) con cabeza roscada.

Imagen 61. Placa de titanio de compresión dinámica Geminus® para fracturas de radio distal.

Imagen 62. Tornillos canulados de 3 mm. Rejilla de tornillos identificada en verde.

5.2. Procedimiento quirúrgico en una osteosíntesis con placas y tornillos

Comprender el manejo del instrumental y la colocación de todas las placas el mercado es labor imposible, pero familiarizarse con la técnica quirúrgica básica, el instrumental y las posiciones es importante, así que pondremos como ejemplo, una fractura de maléolo con fijación por medio de placas y tornillos de pequeños fragmentos de la casa DePuy Synthes.

- Preparación y posición del paciente:

o Comprobación de CI, ayunas, alergias y retirada de objetos y prótesis extraíbles metálicas.

o Retirada de la férula o el yeso en el ANTEQUIRÓFANO.

o Sedestación con la extremidad de la fractura apoyada lo más cómodo posible durante la anestesia raquídea.

o Decúbito supino con saco bajo el glúteo de la pierna afecta y foam semirrígido bajo tibia.

- Anestesia: intradural salvo contraindicación. En ocasiones combinada con sedación.

o Monitorización no invasiva de PANI (una toma previa a la anestesia raquídea que sirva como basal), Sat O2, Fr/C y EKG.

o Colocación de gasas nasales de oxígeno a 2/3 lpm

- Materiales e instrumental: equipo de ropa de extremidades.

o Caja de instrumental de hueso grande o pequeño (dependiendo del tamaño del paciente), que además del instrumental común a la cirugía contendrá:

-. Punzón.

-. Martillo.

-. Gubia y cizalla.

-. Escoplos.

-. Periostotomos.

-. Separadores Hoffman, romos y con punta.

-. Separadores de garfio.

-. Cucharas de varios tamaños.

o Caja de pequeños fragmentos de acero.

o Motor Stryker® y pilas estériles.

o Manguito de isquemia y venda de Esmarch (vendas de algodón para almohadillar la zona sobre la que va el manguito).

o Bisturí eléctrico y lija.

o Hojas de bisturí del 23 y del 15 (2 y 2).

o Goma de aspirador y Yankauer fino y grueso.

o Gasas y compresas.

o Suero fisiológico (del tiempo) y cápsulas.

o Fundas de rayo.

o Suturas:

- -. Polisorb® del 0 y 2/0 circular y triangular.

o Grapas para piel.

o Apósito, venda de algodón, de crepé y venda de escayola para férula.

- Técnica quirúrgica: enlace a la información del instrumental y técnica quirúrgica:

Una vez el paciente está anestesiado y el equipo quirúrgico vestido (TODO EL EQUIPO CON DELANTAL DE PLOMO bajo la bata estéril), la circulante con la ayuda del celador realiza la isquemia del miembro y su desinfección con clorhexidina o povidona yodada. El celador acaba sosteniendo la pierna por el muslo, por la zona del manguito de isquemia para que la circulante pueda pintar bien todo el pie. Acto seguido uno de los cirujanos, con una compresa sujeta la pierna agarrando por los dedos del pie, mientras se coloca el paño estéril bajo la pierna.

Uno de los paños es fenestrado, el cirujano se lo introduce en el antebrazo, agarra el pie y despliega el paño atravesando el agujero. Las esquinas del paño se adhieren a palos de suero o al arco para crear el campo estéril. Los dedos de los pies (hasta los tarsos) quedan cubiertos o por un guante o por un estoquinete.

- Colocación del aspirador y bisturí eléctrico en el campo con velcro o pegatinas y conexión en la consola y el aspirador por parte de la circulante.

- Colocación de las fundas de rayo (bolsas transparentes con goma) con la ayuda de la circulante y comprobación del funcionamiento de la escopia.

- Rayo de comprobación del estado de la fractura.

- Apertura de piel con bisturí frio (23) y disección con dientes.

- Disección de partes blandas hasta llegar al hueso, que se desperiostiza con periostótomos.

- Una vez visualizado el foco de fractura se reduce y se fija con una pinza de fractura (en ocasiones).

- Los cirujanos calculan el tamaño de placa que necesitan y se lo comunican a la instrumentista. P. ej. placa de tercio de caña de 5 agujeros. Si van a querer bloqueante, es el momento de decirlo, porque son diferentes placas.

- La placa se coloca sobre el hueso, se usa una guía apoyada en el primer agujero que se quiere taladrar, y la instrumentista facilita Stryker con broca. Se broca el hueso (sin atravesar la segunda cortical) y se mide la profundidad con el medidor.

- La instrumentista localiza el tornillo elegido y montado en el atornillador (o a motor) lo facilita al cirujano con cuidado para que no se caiga. Se realiza rayo de control.

- Se repite la operación hasta colocar todos los tornillos.

- Si la placa es bloqueante, colocarán el tornillo de bloqueo.

Imagen 63. Tornillo de bloqueo.

- Se realiza última comprobación con la escopia. Si la fractura está reducida se cierra por planos. Mientras se pide a la circulante que comience con la preparación de la férula de yeso.

- Se limpia la zona, se coloca apósito y se comienza con la venda de algodón estéril. La circulante moja la férula de yeso y la facilita a los cirujanos. Una vez han vendado la práctica totalidad de la pierna se suelta isquemia. Se comprueba relleno capilar de los dedos.

- La instrumentista y la circulante retiran el campo debajo de la pierna, colocan un empapador y sábana limpia. Retiran todos los restos de escayola de los dedos y pierna del paciente. Desmonitorización y salida.

Imagen 64. Medidor de tornillos. / Imagen 65. Atornillador con pieza de sujeción de tornillos.

Imagen 66. Instrumental de hueso grande.

Imagen 67. Instrumental de hueso fino.

Imagen 68. Instrumental principal de pequeños fragmentos de acero.

Imagen 69. Instrumental de pequeños fragmentos. Placas y tornillos de 2,7 y 3,5.

5.3. Clavos intramedulares

Ante una fractura que atraviesa los trocánteres (trocantérea o subtrocantérea)) de la cadera es preciso para reducir y estabilizar la fractura la colocación de un clavo intramedular en el fémur con una lámina que atraviese el trocánter y se aloje en la cabeza del fémur. Existen varias casas comerciales, y si bien varían en el instrumental propio y la técnica quirúrgica, el sistema de reparación de la fractura tiene el mismo sustento, un clavo intramedular atravesado por una lámina o tornillo hacia la cabeza del fémur. Emplearemos para entender la intervención, un PFNA® como ejemplo.

El PFNA está disponible en acero y titanio, en longitudes de 24 cm (corto) y largo. La parte distal puede tener diámetros de 10, 11 y 12 milímetros, mientras que la parte proximal tiene 17 milímetros de diámetro; el ángulo entre ambas partes es de 6°. A través de la parte proximal se pueden insertar 2 tornillos cefálicos: a) el superior, que funciona como tornillo antirrotatorio y debe quedar ubicado en la mitad superior del cuello, centrado, sobrepasando el foco de fractura en 25 milímetros y b) el más caudal, de 11 milímetros de diámetro. Ambos tornillos pueden deslizarse a través del clavo, convirtiendo el implante en un sistema dinámico. La punta del clavo es roma para reducir la concentración de tensiones. Distalmente tiene 2 orificios de bloqueo, 1 estático y 1 dinámico (oval).

Documentación a consultar:

- Preparación y posición del paciente: decúbito supino en mesa de tracción.

o Los cirujanos se colocan en el lado de la lesión, la instrumentista a un lado hacia detrás, el arco del rayo entre ambas piernas y el tercer ayudante, si lo hubiera, en un escabel, en el lado sano.

- Anestesia: intradural combinada sedación o general.

o Monitorización no invasiva de PANI, EKG, Sat O2 y Fr/C.

o Si sedación: gafas nasales con oxígeno a 2/3 lpm.

o Si general: intubación orotraqueal.

o Dependiendo del estado general del paciente (en muchas ocasiones de edad muy avanzada y pluripatológicos) sondaje vesical.

o Antibioterapia según protocolo de la unidad. Generalmente Cefazolina 2 gr.

- Materiales e instrumental: equipo de ropa para cadera, que incluye U con adhesivo (sacar otra de paquete) que se colocan una por debajo del glúteo y otra por encima de las crestas ilíacas.

o Caja de instrumental de cadera.

o Caja de instrumental e implantes del PFNA.

o Motor de Stryker y de fresas.

o Motor de colibrí (manos libres) si PFNA largo.

o Guías Kuntcher.

o Hojas de bisturí del 23.

o Goma de aspirador + Yankauer.

o Bisturí eléctrico + lija.

o Gasas y compresas.

o Suero caliente y cápsulas.

o Fundas de rayos.

o Mangos de lámpara.

o Ioban®.

o Suturas:

-. Polisorb® 2, 1 y 0.

o Grapas.

o Apósito.

- Técnica quirúrgica: técnica quirúrgica facilitada por DePuy Synthes®:

A continuación, se explica la técnica de colocación de un clavo intramedular en concreto, el texto combinado con las imágenes del enlace de la casa comercial facilita la comprensión de los pasos, aún así, sin haber visto nunca una intervención quirúrgica es complicada de visualizar. Lo importante es que se comprendan los siguientes aspectos:

-. Los clavos intramedulares de fémur tienen una pequeña incisión a la altura de los trocánteres, que es por donde introducen las agujas, los trocares, las guías y al final, el clavo.

-. Todos necesitan el uso de rayos X para su colocación.

-. Todos poseen un tornillo, una lámina o similar que se introduce a través del foco de fractura del cuello para alojarse en la cabeza del fémur y uno o varios tornillos distales que se suelen colocar con la técnica de tanteo y rayos X.

Tras colocar al paciente en la mesa de tracción (la pierna fracturada sobre el cabo largo, el que permite una mayor extensión para reducir la fractura), se desinfecta el campo quirúrgico, que abarca desde la cresta ilíaca hasta el obligo incluyendo pubis y región genital, hasta el tobillo. Hacemos hincapié en la importancia de respetar la técnica de desinfección (cambio de torundas, zonas limpias primero).

o Se realiza un rayo de control para comprobar que la tracción es correcta y consigue la reducción de la fractura. Motor más vaina de protección hística (partes blandas) y la guía de broca.

o Se inserta la aguja guía montada en el motor (mandril de Jacobs) paralela al fémur con unos 60 de inclinación desde el trocánter atravesando el canal medular del fémur. Motor más vaina de protección hística (partes blandas) y la guía de broca.

o Se coloca a través de la aguja guía el arco de inserción y a su través, las “camisas” que hacen de guía de los tornillos de cuello (ver enlace de la casa).

o Se coloca la camisa de protección de partes blandas y guía de broca y se comienza el fresado del canal medular del fémur con la broca de 17,0 mm canulada(no se saca la aguja inicial).

o Se puede fresar el fémur en este momento. Se introduce en el motor la fresa inicial y se van aumentando (Kuntcher). No se puede fresar más de 0,5- 1,5 mm más que el diámetro del clavo. Se elige la longitud de clavo y se abre el implante.

o La instrumentista monta el arco de inserción radiotransparente al clavo PFNA elegido mediante un tornillo de conexión (canulado) con el destornillador hexagonal de cabeza esférica.

o Se inserta el clavo PFNA bajo control radiológico. Si la posición es la deseada, se retiran las agujas guía y se monta sobre el arco la pieza sobre la que se golpeará con el martillo. (IMPORTANTE, si no se retiran, estorbarán en la inserción de los tornillos distales).

o Se coloca la pieza direccional sobre el arco (1250, 1300 o 1350) para la lámina que atravesará el cuello del fémur hacia la cabeza. Esta pieza trae un tapón para “obturar” el agujero de bloqueo que no se va a usar y evitar errores.

o Se enrosca la tuerca de sostén en la vaina (marcadas con líneas amarillas) de protección hística con el trocar y la guía de broca con la aguja guía. Cuando han entrado del todo se escucha un “click”. ¡OJO! El agujero del arco no es esférico, fijarse en la marca “Lateral side”.

o Se realiza una pequeña incisión para introducir el trocar (punto anterior) y se apoya en la cortical (control radiológico). Se retira la aguja guía y se introduce una a motor hasta el sitio deseado (a unos 10 mm del hueso subcondral).

o Sobre el arco se coloca la pieza para aguja antirrotatoria y se inserta otra aguja. Control radiológico AP y axial.

o Con el medidor se mide la parte de aguja que sobresale del arco hasta la protección hística. Esa será la longitud idónea de la vaina.

o Con la broca canulada sobre la aguja guía se broca hasta llegar al tope (apertura de la cortical).

o Para perfora el orificio de entrada de la lámina se emplea la fresa canulada graduada con tope móvil, se ajusta la longitud elegida con el topo (de 70 a 100 con graduaciones de 5 en 5).

o Montaje de la lámina. IMPORTANTE: la instrumentista debe emplear el impactador de lámina (parece un destornillador que acaba en rosca). Enrosque el extremo de la lámina en el impactador girándolo hacia la IZQUIERDA (flecha y “ATTACH” están grabados en el inicio del mango). Una vez montada la punta de la lámina debe girar libremente.

o La lámina se introduce deslizando sobre la aguja guía (marcada con línea amarilla), una vez está introducida del todo, con el impactador y el martillo golpee suavemente hasta oír un “click”.

o Para bloquear la lámina se gira el impactador a la derecha (marca “LOCK” en el mango).

o Se retira todo, incluido el arco. La colocación de los tornillos de bloqueo se realiza bajo escopia a tanteo. Si es largo, se emplea el “manos libres” que es un alargador radiotransparente del motor.

o Control radiológico, cierre por planos, grapas y apósito.

Imagen 70. Instrumental de la caja de cadera.

Imagen 71. Guías y fresas Kuntcher.

Imagen 72. Instrumental del PFNA.

Imagen 73. Instrumental y tornillos del PFNA®.

Imagen 74. Mesa de tracción.

Imagen 75. Alargador radiotransparente “manos libres” del motor colibrí.

Imagen 76. Clavo PFNA visión radioscópica.

BIBLIOGRAFÍA

- BLANCO, JM Arribas, et al. Anestesia local y locorregional en cirugía menor. SEMERGEN-Medicina de Familia, 2001, vol. 27, no 9, p. 471-481.

- NOVO TORRES, A., et al. Corrección de ptosis palpebral por la incisión de blefaroplastia. Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, 2006, vol. 32, no 3, p. 179-184.

- Fuller, Joanna Ruth. Instrumentación quirúrgica: principios y práctica. Panamericana, 2012.

- Urbano Mañero EM, Miguelena Bobadilla JM. El momento de retirada del manguito de isquemia en las artroplastias totales de rodilla no influye en la necesidad de transfusión. Revista Española de Anestesiología y Reanimación 2012;59:556–61. https://doi.org/10.1016/j.redar.2012.07.020.

- Mármol-Soler S., Espejo-Ortega L., Gutiérrez-Ortega C., García-Rosado M., Valera-Núñez A., Ramos-Lozada C. et al. Tratamiento no quirúrgico de la contractura de Dupuytren con colagenasa de Clostridium hystoliticum. Cir. plást. iberolatinoam. [Internet]. 2013 Sep [citado 2021 Marzo 05]; 39( 3 ): 247-254. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0376-78922013000300006&lng=es.

- MOLINA PALACIOS, Luis Alberto. Complicaciones y evolución clínica post quirúrgicas de pacientes sometidos a cirugía de Artroplastia Total de Rodilla realizadas con isquemia vs no isquemia transquirúrgica, en el Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón Gutiérrez, Enero 2016 Enero 2018. 2019. Tesis Doctoral. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.

- Gonzalo S, Kreienkamp R, Askjaer P. Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome: A premature aging disease caused by LMNA gene mutations. Ageing Research Reviews 2017;33:18–29. https://doi.org/10.1016/j.arr.2016.06.007.

- Delgado-Martínez, Alberto. (2015). El uso del manguito de isquemia en COT The use of tourniquet in orthopaedic surgery. Revista de la sociedad andaluza de traumatologia y ortopedia. 33. 9-16.

- RAMOS-CHÁVEZ, Verónica Mireya. Síndrome de reperfusión con el uso de torniquete neumático. Revista Mexicana de Anestesiología, 2018, vol. 41, no S1, p. 139-143.

- Far-Riera AM, Pérez-Uribarri C, Sánchez Jiménez M, Esteras Serrano MJ, Rapariz González JM, Ruiz Hernández IM. Estudio prospectivo sobre la aplicación de un circuito WALANT para la cirugía del síndrome del túnel carpiano y dedo en resorte. Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. noviembre de 2019;63(6):400-7.

- HIDALGO, Diego Luis Montufar; CORREA, OMAR ENRIQUE PATIÑO. Protección y seguridad radiológica en radiodiagnóstico convencional e intervencionismo, para el registro historial digital dosimétrico de los trabajadores ocupacionalmente expuestos (toe's) a radiaciones ionizantes en una instalación radiológica categoría II. 2019. Tesis Doctoral. Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias Básicas. Maestría en Instrumentación Física.

- López R, Daniel J. Lesiones tiroideas asociada a la exposición de radiación ionizante en el personal de salud [Internet] [Thesis]. Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Carrera de Medicina; 2020 [citado 28 de julio de 2021]. Disponible en: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/52435.

- PÉREZ-ALBELA, A. L., et al. Clavo femoral proximal de AO/ASIF (PFN®) en el tratamiento de las fracturas de la región trocantérea y subtrocantérea del fémur.Rev Ortop Traumatol, 2002, vol. 46, p. 47-63.

- Marín-Peña O, Fernández-Tormos E, Dantas P, Rego P, Pérez-Carro L. Anatomía y función de la articulación coxofemoral. Anatomía artroscópica de la cadera. Revista Española de Artroscopia y Cirugía Articular. abril de 2016;23(1):3-10.

- Farfalli GL, Albergo JI, Ayerza MA, Muscolo DL, Aponte-Tinao LA. Tratamiento quirúrgico de los tumores malignos y localmente agresivos del tercio proximal del peroné. Resultados oncológicos y evaluación funcional. Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. julio de 2014;58(4):212-6.

- Rico-Martínez G, Delgado-Cedillo EA, Linares-González LM, et al. Eficacia de la prótesis no convencional para la cadera tipo RIMAG en pacientes con tumores óseos primarios, metástasis y pérdidas osteoarticulares no tumorales. Acta Ortop Mex. 2013;27(5):299-304