1. #SEGURIDAD DEL PACIENTE: “TRENDING TOPIC” INSTITUCIONAL CON LARGO RECORRIDO HISTÓRICO

El estudio sobre la Seguridad del Paciente o Seguridad Clínica es un tema recurrente en la actualidad, por el que las instituciones sanitarias tienen verdadero interés debido a su impacto en diferentes niveles: político, social, económico, entre los más destacados. Sin embargo, el interés por la Seguridad Clínica no es novedoso, puesto que a lo largo de la historia son variadas las referencias existentes en relación a diferentes conatos de lo que hoy denominamos Seguridad Asistencial, dirigidos a evitar daños innecesarios, pudiendo situar en los inicios del actual siglo el momento de mayor auge del tema, adquiriendo relevancia de carácter mundial. No obstante, entre las referencias mencionadas podemos señalar:

- Código de Hammurabi (1692 a. C.): incluye varias leyes dedicadas a la medicina y lo que podría ser un primer guiño a la Seguridad Clínica. Dos de estas leyes decían:

“Ley 218: Si un médico hizo una operación grave con el bisturí de bronce y lo ha hecho morir, o bien si lo operó de una catarata en el ojo y destruyó el ojo de este hombre, se cortarán sus manos.

Ley 220: Si operó una catarata con el bisturí de bronce y ha destruido su ojo, pagará en plata la mitad de su precio”.

- Código Hipocrático (460 a. C.): etapa histórica en la que se pronunció el conocido principio “primum non nocere” (ante todo no dañar).

- Ambroise Paré (s. XVI): padre de la cirugía que supo reconocer sus errores en su práctica sanitaria e introdujo el lavado de las heridas como uno de los principales medios para su curación (aunque no se explicaba el motivo de ello).

- Florence Nightingale (s. XIX): madre de la enfermería moderna que demostró científicamente los riesgos existentes en la atención sanitaria, documentando las condiciones no seguras en los hospitales y la importancia de tratar a los pacientes en lugares limpios y con una infraestructura adecuada. Hizo una de las primeras labores de gestión de la atención sanitaria en base a datos y registros estadísticos.

- Ignaz Semmelweis (s. XIX): considerado el precursor de la práctica de la Higiene de Manos al demostrar la iatrogenia de los actos médicos, cuando determinó que una serie de partículas (que más tarde se denominarían microorganismos) que los médicos portaban en sus manos, eran las causantes de la muerte de las parturientas por cuadros febriles, una vez daban a luz. Al igual que F. Nightingale, fue de los primeros clínicos que monitorizó una serie de variables observacionales que le indujeron a introducir prácticas asistenciales diferentes, obteniendo con ellas mejores resultados.

- Ernest Codman (s. XX): llevó a cabo el registro de los errores de diagnóstico y tratamiento de los pacientes y los agrupó en diferentes categorías, dándoles difusión pública para su conocimiento.

- Schimmel (1964): llamó la atención sobre los riesgos que se estaban produciendo en los hospitales, publicando que el 29% de los pacientes que ingresaban en un hospital sufrían iatrogenia y que 1 de cada 5 eran de carácter grave.

- Años 70: se populariza el concepto de gestión de riesgos que precedería al de seguridad del paciente, comenzando una formación específica de los profesionales sanitarios en los diferentes ámbitos asistenciales.

- Año 2000: se publica el informe “To err is human: building a safer health system” el cual se considera el precursor del interés actual por establecer políticas y estrategias de gestión de la Seguridad Clínica, así como el fomento de una cultura asistencial segura en todos los niveles asistenciales.

En la actualidad, los daños que se pueden ocasionar a los pacientes y los costes que se derivan de los mismos tienen un impacto tan importante en las instituciones sanitarias que han hecho emerger diferentes estrategias para proponer planes, acciones y medidas legislativas, que permitan controlar los efectos adversos evitables en la práctica clínica.

A nivel mundial, la OMS creó la llamada Alianza Mundial por la seguridad del paciente en 2004, la cual ha desarrollado varios programas de trabajo:

- Atención limpia es atención segura (Florence Nightingale así lo determinó).

- La cirugía segura salva vidas.

- Resistencia antimicrobiana (Semmelweis hizo un primer planteamiento al respecto).

Otro hito de importante calado, ha sido la publicación en 2009 de una Clasificación Internacional en Seguridad del Paciente, gracias a la cual se consensuó una terminología específica con el fin de que todos utilicemos el mismo lenguaje y sepamos a qué concepto nos referimos. Esta taxonomía común permite homogenizar el lenguaje vinculado a la gestión de riesgos y promoción de una cultura de seguridad en las instituciones sanitarias, sociosanitarias y aquellas organizaciones con las que mantienen alianzas*.

Los conceptos clave de esta clasificación son:

- Seguridad del Paciente: reducción del riesgo de daño innecesario con la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable, en base al conocimiento actual, los recursos disponibles y el contexto en el que se presta la atención, ponderadas frente al riesgo de no dispensar tratamiento o de dispensar otro.

- Iatrogenia clínica: daño provocado a los pacientes como consecuencia de la intención de diagnosticar, prevenir, curar y aliviar, sin que ello prejuzgue la existencia de error o negligencia.

- Incidente de seguridad del paciente: evento o circunstancia que podría haber ocasionado u ocasionó un daño innecesario a un paciente. Dentro de este concepto podemos diferenciar otros conceptos atendiendo a si llegan al paciente o si le provocan un daño:

- Cuasi incidente: acontecimiento o situación imprevista que no ha causado dalo al paciente porque no ha llegado a éste, bien por casualidad o por intervención a tiempo.

- Incidente Sin Daño: incidente que sí llega al paciente, pero no le provoca daño apreciable.

- Incidente Con Daño, también llamado Evento Adverso: de trata del incidente que causa un daño al paciente de forma no intencionada resultando una discapacidad, la muerte o prolongación de la estancia del paciente.

- Negligencia: error difícilmente justificable, ocasionado por desidia, abandono, apatía, estudio insuficiente, falta de diligencia, omisión de precauciones debidas o falta de cuidado en la aplicación del conocimiento que debería tener y utilizar un profesional cualificado. La OMS considera que pueden ser involuntarias o intencionadas.

- Error: hecho de no llevar a cabo una acción prevista según se pretendía o de aplicar un plan incorrecto, pudiendo o no provocar un daño al paciente. Dentro de este concepto se diferencia el Error Activo, que son errores cometidos por los profesionales en relación directa con los pacientes.

- Fallo del sistema: defecto, interrupción o disfunción en los métodos operativos, los procesos o las infraestructuras de una organización.

- Daño: alteración estructural o funcional del organismo y/o todo efecto perjudicial derivado de ella.

- Efecto Adverso: lesión que prolonga la estancia, que precisa procedimientos diagnósticos o tratamientos adicionales o que están relacionados con el éxitus o incapacidad al alta.

A nivel europeo, en 2006 se aprobaron las recomendaciones de seguridad del paciente, en base a las cuales se instó a los estados miembros de la UE a incorporar en sus políticas sanitarias la seguridad del paciente como aspecto neurálgico, a elaborar un marco político de seguridad clínica y una sistemática para la notificación y aprendizaje de los incidentes relacionados con la seguridad del paciente (E. Codman fue el precursor de la notificación).

En el contexto nacional, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Agencia de Calidad se ha coordinado con las Comunidades Autónomas para impulsar diferentes líneas de trabajo de seguridad clínica, talleres de trabajo, foros de expertos, acciones formativas, investigaciones (como los estudios ENEAS o APEAS) creación de un sistema de notificación de incidentes (SINASP), existencia de un portal web específico de seguridad del paciente (seguridaddelpaciente.es), campañas divulgativas (Higiene de Manos, Uso seguro de medicamentos, etc.).

2. CONCEPTO DE SEGURIDAD CLÍNICA

Es un objetivo de las ciencias de la salud que enfatiza en el registro, análisis y prevención de los fallos de la atención prestada por los servicios sanitarios, que con frecuencia son causas de incidentes, buscando la reducción del riesgo de daño innecesario hasta un mínimo aceptable, en base al conocimiento actual, los recursos disponibles y el contexto en el que se presta dicha atención sanitaria, según la OMS.

Se considera una de las dimensiones principales de la Calidad Asistencial, siendo uno de los requisitos del paciente sin el cual no se entiende la gestión de la asistencia sanitaria. Debe entenderse como un elemento transversal de la misión de las organizaciones sanitarias, siendo desplegado en todos los niveles asistenciales, procesos de gestión y procesos de carácter clínico.

El acceso a la atención sanitaria segura es un derecho básico de los ciudadanos. Los profesionales sanitarios deben contribuir a la mejora de la salud de los pacientes y no a empeorarla con los posibles errores y/o fallos. Por ello, las instituciones sanitarias elaboran, desde hace años, diferentes estrategias con el único objetivo de aumentar la seguridad del paciente:

- Han incorporado modelos de certificación y acreditación, los cuales establecen una serie de directrices encaminadas a instaurar una sistemática operacional derivada de criterios basados en la evidencia.

- Se gestionan por procesos, disminuyendo así la variabilidad y mejorando la efectividad de las actuaciones y su eficiencia, contribuyendo por lo tanto a minimizar los errores derivados de la práctica asistencial.

Hablar de seguridad del paciente es abordar el proceso por el cual una organización proporciona atención y cuidados seguros, manifestado por la ausencia de lesiones accidentes, atribuibles a esos cuidados.

Esto implica:

- Una gestión adecuada de los riesgos.

- Ser capaces de conocer y analizar los posibles incidentes que se produzcan y aprender de ellos.

- Aplicar soluciones para minimizar el riesgo de su ocurrencia, así como buenas prácticas acordes con la evidencia más actual.

2.1. MODELO DE EXPLICACIÓN DEL ERROR HUMANO CENTRADO EN LA PERSONA

Este modelo contempla factores del profesional como las principales causas de los errores:

- Incumplimiento intencionado.

- Distracciones o lapsus.

- Ejecución errónea de procedimientos.

- Problemas de comunicación (déficit de información o problemas de interpretación).

- Correr un riesgo determinado (“no va a ocurrirme a mi”).

Todos estos conceptos se centran o tienen como objetivo al profesional. Lo más cuestionado de este modelo es su carácter simplista en tanto que plantea que las causas de los incidentes son la falta de motivación, olvidos, descuidos, falta de cuidado, negligencia, imprudencia, etc. a pesar de contemplar el hecho de que el ser humano es complejo.

2.2. MODELO CENTRADO EN EL SISTEMA

Principal premisa: los humanos son falibles y los errores esperables (incluso en las mejores organizaciones). Como ejemplo, en la industria aeronáutica en el 63% de los vuelos se produce al menos un error.

Este modelo considera que los errores son consecuencia de fallos en el sistema y hay que centrarse en identificarlos, analizarlos, buscando sus causas y actuando en base a los resultados de ese análisis. Para este modelo, los factores humanos sólo serán una más de las posibles causas de los incidentes, pero no la única, ya que lo importante no debe ser el QUIÉN, sino el CÓMO y el POR QUÉ han fallado las barreras de seguridad.

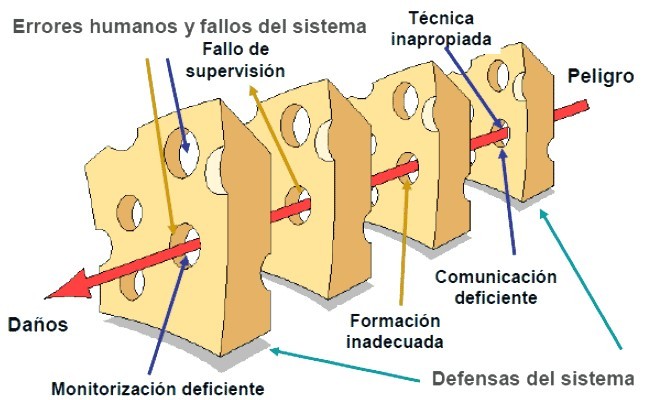

El modelo más representativo es el Modelo de Reason (o “modelo del queso suizo”).

Se trata de un sencillo, pero gráficamente poderoso modelo, elaborado por el Profesor James Reason, que proporcionó un medio para comprender cómo cualquier sistema de producción funciona con éxito o se dirige al fracaso.

Con arreglo a este modelo, los incidentes se producen cuando cierto número de factores hacen que ocurran, siendo cada uno de ellos necesario, pero en sí mismo, no suficiente para quebrar las defensas del sistema (ej. protocolos, última tecnología...). Debido a que los sistemas complejos como la aviación o la asistencia sanitaria, están bien defendidos por fuertes medidas, los fallos en un punto único, rara vez tienen consecuencias en el sistema.

Los fallos de equipo o los errores operativos nunca son la causa de la ruptura de las defensas de seguridad operacional, sino más bien los elementos activadores del incidente. Esa ruptura de las defensas de seguridad operacional es una consecuencia tardía de decisiones tomadas a los más altos niveles del sistema (puestos de liderazgo), que permanecen latentes hasta que sus efectos o posibilidades perjudiciales se ven activadas por un conjunto específico de circunstancias. En este caso, los fallos humanos o fallos activos a nivel operativo, actúan de desencadenantes de las condiciones latentes que llevan a facilitar la quiebra de las defensas de seguridad operacional inherentes del sistema.

Los fallos activos son acciones u omisiones, incluyendo errores y violaciones, que tienen consecuencias adversas inmediatas. En general y en retrospectiva se les considera actos inseguros. Tienen la posibilidad de penetrar las diversas defensas para proteger el sistema, creadas por la administración de la empresa, las autoridades de reglamentación, etc. Estos fallos activos pueden ser resultado de errores normales o de desviaciones respecto de procedimientos y prácticas prescritos.

El modelo de Reason reconoce que en el lugar de trabajo hay muchas condiciones que conducen a errores o violaciones y que pueden afectar al comportamiento individual o de equipo:

- No tomar medidas de precaución.

- Realizar los tratamientos de forma inapropiada.

- Mal uso de la tecnología.

Los fallos del personal operacional tienen lugar en un contexto operacional que incluye condiciones latentes. Las condiciones latentes son condiciones presentes en el sistema mucho antes de que se experimente un resultado perjudicial y que llegan a ser evidentes cuando actúan factores de activación locales. Sus consecuencias pueden permanecer latentes durante mucho tiempo. Individualmente, estas condiciones latentes generalmente no se perciben como perjudiciales, puesto que, en primer lugar, no se perciben como fallos.

Las condiciones latentes solo pueden llegar a ser evidentes una vez que se han quebrado las defensas del sistema. Estas condiciones son creadas generalmente por personas que están muy lejos, en tiempo y espacio, del accidente. El personal que ejecuta las operaciones hereda condiciones latentes del sistema, como las creadas por un diseño deficiente del equipo o de las tareas:

- Objetivos incompatibles (p. ej., servicio a tiempo o bien seguridad operacional).

- Defectos de organización (p. ej., comunicaciones internas deficientes).

- Malas decisiones de la administración (p. ej., postergación de una cuestión de mantenimiento).

En cuanto al tratamiento de los incidentes de la organización, debe procurar identificar y mitigar las condiciones latentes en todo el sistema, en vez de realizar actividades localizadas para minimizar los fallos activos de los individuos. Los fallos activos son sólo síntomas, y no causas, de los problemas de seguridad operacional.

Aun en las organizaciones mejor dirigidas, la mayoría de las condiciones latentes comienzan en quienes toman decisiones. Este personal directivo también está sujeto a limitaciones y predisposiciones humanas normales, así como a limitaciones de tiempo, presupuestarias y políticas. Dado que estas carencias no siempre pueden evitarse, deben adoptarse medidas para detectarlas y reducir sus consecuencias perjudiciales.

Figura 1. Modelo de James Reason

En la Figura 1 se muestra el modelo de Reason que ayuda a comprender la interrelación de los factores de organización y de gestión (es decir, factores sistémicos) en la causalidad de los accidentes. En la atención sanitaria hay varias defensas incorporadas para proteger contra fluctuaciones en la actuación humana o decisiones deficientes en todos los niveles del sistema (es decir, en el lugar de trabajo, en los niveles de supervisión y en la administración superior). Las defensas son recursos proporcionados por el sistema para proteger contra los riesgos para la seguridad operacional que generan y deben controlar las organizaciones involucradas en actividades de producción.

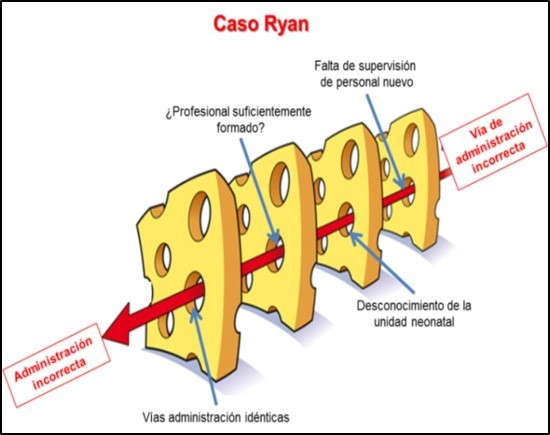

A modo de ejemplo de la aplicación de este modelo, tenemos el conocido caso del primer bebé con gripe A en España: el caso Ryan (Figura 2). Es un claro ejemplo de conjunción de errores humanos (Activos) y errores del sistema (Latentes) que, cuando consiguen superar las barreras de seguridad de la organización, provocan un determinado efecto (con diferente nivel de impacto) en el estado del paciente. Concretamente este incidente de seguridad del paciente fue un Evento Adverso cuyo impacto en el paciente fue la muerte.

Figura 2. Caso Ryan. 2009

3. CÓMO COMENZAR EL CAMBIO ORGANIZACIONAL HACIA UNA ATENCIÓN SEGURA

Señalan los expertos en seguridad clínica, que para que una organización sanitaria comience su transformación hacia una asistencia libre de riesgos, debe instaurar una Cultura de Seguridad por definición libre y justa.

La cultura de una organización está formada por el modelo de creencias, valores, actitudes, normas, asunciones tácitas y procedimientos arraigados, que influyen en la forma de actuar de las personas y de trabajar en conjunto. Es una muy poderosa fuerza, que permanece incluso cuando se cambian los equipos y se traslada al personal. Ante esta premisa podemos definir la Cultura de Seguridad Clínica como un “patrón integrado de comportamiento individual y de la organización, basado en creencias y valores compartidos, que busca continuamente reducir al mínimo el daño que podría sufrir el paciente, como consecuencia de los procesos de prestación de atención”.

Para crear ese cambio de actitudes en los profesionales, pacientes y ciudadanía, la organización debe pasar a la acción:

- Concienciar de que las cosas pueden ir mal, que los errores suceden y que hay que aprender de ellos para evitar que se vuelvan a repetir. Esto es lo que se denomina “Disipar el mito de la Perfección” (ya que el riesgo cero no existe).

- Promover un liderazgo que fomenta la comunicación de los incidentes, insta al aprendizaje tras los mismos y actúa gestionando riesgos tanto reactiva como proactivamente.

- Potenciar que se hable de los incidentes ocurridos (como hiciera E. Coldman a mediados del s. XX), para evitar el clima de ocultismo.

- Diferenciar claramente las conductas erróneas de las negligentes (en el código Hammurabi ya existía una ley relacionada con este aspecto).

- Apoyar a las denominadas Segundas Víctimas (los profesionales) cuando sucede un incidente, sin culpabilizar y centrar el error en el modelo centrado en la persona.

- Potenciar el modelo centrado en el sistema, tener claro que existen factores dependientes de la organización sanitaria que van a favorecer la ocurrencia de los incidentes. Se debe analizar los errores, pero no buscar quién sino centrarse en el qué, cómo, dónde y por qué.

- Ser flexible para adoptar los cambios que sean necesarios, teniendo en cuenta los recursos disponibles (económicos, profesionales...).

BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN

Los beneficios que la organización va a experimentar al enfocar su cultura, sus valores hacia la seguridad del paciente son:

- Una reducción potencial en la recurrencia y la gravedad de incidentes de seguridad del paciente, a través del aumento de notificación y aprendizaje organizativo.

- Una reducción del daño físico y psicológico que los pacientes puedan sufrir debido a que las personas sean más conscientes de conceptos de seguridad del paciente, trabajando para prevenir errores y hablando abiertamente cuando las cosas fallan.

- Un menor número de personal sufriendo angustia, sentimiento de culpa, preocupación, vergüenza, pérdida de confianza y de moral, debido al menor número de incidentes.

- Una reducción de costes, provocada por tratamiento y terapia extra.

- Mejora en la gestión de recursos con una evaluación eficaz del riesgo y cambio de prácticas como consecuencia de incidentes, por ejemplo, una reducción en el número de distintos tipos de equipamiento. Esta tipificación en el servicio de salud reducirá finalmente los costes de formación para todos.

- Una reducción en los amplios costes financieros y sociales provocados por incidentes de seguridad del paciente, incluyendo pérdida de tiempo laboral y prestaciones por invalidez.

- La imagen externa de la organización no va a verse comprometida sino reforzada de cara a asegurar una atención basada en las mejores prácticas asistenciales y, aunque no totalmente libre de riesgos (el riesgo cero no existe, como ya se ha señalado), sí minimiza al máximo los potenciales fallos y fuentes de peligro.

4. LA SEGURIDAD CLÍNICA COMO PRIORIDAD ORGANIZATIVA

Una de las características que debe prevalecer en las instituciones sanitarias que han desarrollado o quieren desarrollar una Cultura de Seguridad Clínica es la percepción de su importancia y el compromiso primordial con la misma, siendo una prioridad organizacional. Esto que a priori puede parecer simplista, conlleva un profundo proceso de cambio tanto a nivel de estrategia como a nivel de operatividad, pasando por una profunda adaptación de los profesionales a nuevas formas de actuación en base a prácticas seguras, que eviten la exposición de los pacientes a riesgos innecesarios.

Cuando la alta dirección interioriza la seguridad clínica como parte de la Misión, Visión y Valores (MVV) de la organización, es necesaria la incorporación de la Gestión en todos los ámbitos de actividad, llegando a convertirse en una necesidad organizacional para una consecución eficiente de los resultados en salud de las instituciones sanitarias.

Dependiendo del nivel de responsabilidad en que se toman las decisiones sobre la salud y los servicios sanitarios suelen diferenciarse tres tipos de gestión de seguridad:

- Macrogestión: nivel más alto de decisión (Ministerio de Sanidad, Consejerías de Salud, etc.). En este nivel se define la política sanitaria y se abordan cuestiones como la financiación, la regulación legal, el estudio del contexto para identificar las necesidades de salud de la población, control de la oferta profesional, desarrollo de sistemas de información corporativos, etc.

- La Mesogestión: coordinación de los recursos de un centro, un hospital, cuyo objetivo principal es aproximar las decisiones derivadas de la política y la disponibilidad presupuestaria a las necesidades de la práctica clínica diaria, motivar a los profesionales y asegurar un funcionamiento eficiente y efectivo de los recursos disponibles.

- La Microgestión está constituida por la toma de decisiones que se realiza en servicios y unidades clínicas por parte de los profesionales involucrados en la atención directa a los pacientes. De ahí que también se denomine gestión clínica o asistencial.

Algunos ejemplos serían:

- Decisiones sobre el ingreso en un hospital de un paciente.

- Elección de una prueba diagnóstica.

- Prescripción de un fármaco.

- Realización de una intervención quirúrgica.

Hacer gestión clínica equivale a lo que se ha llamado habitualmente “practicar una buena medicina” o “prestar una atención sanitaria de calidad”, adaptada a los conocimientos y valores prevalentes en la sociedad de hoy. En resumen, consiste en prestar una atención sanitaria:

- Científicamente fundada, lo que equivale a hacer una atención sanitaria fundamentada en el mejor conocimiento disponible, segura y efectiva.

- Centrada en el paciente, con un trato personalizado, una mayor atención a las utilidades del paciente y su participación en la toma de decisiones.

- Acorde con los principios de la política sanitaria, esencialmente con la accesibilidad, la equidad y la eficiencia.

No obstante, para lograr el calado de la cultura y su imbricación tanto en los profesionales como en los pacientes, debe también entrar en juego un factor determinante, no sólo para obtener buenos resultados a nivel estratégico sino para lograr el despliegue y la aceptación de la política de seguridad de la organización. El factor en cuestión es el Liderazgo.

4.1 DEFINICIÓN DE LIDERAZGO

El liderazgo se define como “el arte de lograr el cambio a través de la gente. Un buen liderazgo aporta los estímulos necesarios para la consecución de los objetivos. Los líderes inspiran a sus equipos a través del ejemplo, las buenas prácticas de gestión y el sentido de responsabilidad moral".

Según los especialistas en cambio organizativo, no se pueden producir transformaciones significativas en una institución sin la capacidad, compromiso y ejemplo de los directivos/mandos de la misma. Un liderazgo eficaz define las expectativas y pautas de la organización reafirmando la necesidad de "hacer las cosas como es debido " como uno de los factores de éxito. El líder debe predicar con el ejemplo y lograr sus objetivos de seguridad aportando ellos mismos el comportamiento que esperan obtener del resto de los miembros de la organización. Dado el carácter radical de los cambios que hay que aplicar para garantizar la seguridad clínica en una organización, es muy necesaria una buena capacidad de liderazgo como requisito previo esencial para transformar la cultura de una institución.

Los líderes de una organización sanitaria segura, deben impulsar una serie de objetivos concretos encaminados a una gestión de calidad y garante de una asistencia segura a los pacientes. Entre estos objetivos estarían:

- Impulsar una estrategia de seguridad clínica que implique a todos los profesionales y sea conocido por todos, así como asegurar la consecución de sus objetivos mediante un despliegue focalizado y centrado en las necesidades de cada servicio y unidad.

- Conocer y favorecer el clima de seguridad existente en la organización y la difusión de sus resultados, como ayuda a la implementación de prácticas seguras.

- Fomentar la formación básica en seguridad del paciente de todos los profesionales sanitarios, en todos los niveles de su formación y desarrollo.

- Difundir el conocimiento y las experiencias sobre seguridad del paciente, así como los incidentes ocurridos en la organización para poder aprender de los mismos.

- Favorecer la difusión de recomendaciones para evitar cuidados sanitarios de escaso valor o perjudiciales para el paciente.

De cara al desarrollo y logro de estos objetivos, existen diferentes buenas prácticas a implementar por los líderes de la organización:

- Establecer planes de acción en seguridad del paciente con objetivos anuales, evaluación y plan de difusión de resultados.

- Incorporar líderes clínicos que promuevan la implantación, desarrollo y evaluación de prácticas clínicas seguras.

- Incluir la seguridad del paciente como uno de los aspectos a abordar en los planes de acogida de nuevos profesionales.

- Evaluar periódicamente, a través de instrumentos validados, el clima de seguridad de la organización como ayuda al conocimiento de los puntos débiles y fuertes con respecto a la seguridad del paciente.

- Consensuar un currículum mínimo de formación básica en seguridad del paciente para los profesionales que incluya conceptos sobre prácticas clínicas seguras, comunicación, el trabajo en equipo, y factores de los servicios de salud que influyen en la seguridad del paciente.

- Promover la formación básica en seguridad del paciente de los profesionales sanitarios durante todo su período formativo.

- Identificar, difundir y compartir buenas prácticas, información y experiencias sobre seguridad del paciente con otros servicios y unidades o incluso con otras organizaciones.

- Difundir de forma periódica las recomendaciones actualizadas para evitar los cuidados sanitarios innecesarios, de escaso valor o perjudiciales para el paciente.

Una vez que los líderes tienen interiorizada la Seguridad Clínica como un factor necesario para desarrollar su actividad minimizando el riesgo al máximo nivel, deben pasar al plano de la operatividad, esto es, buscar la transversalidad de este factor clave para lograr las metas de la organización:

- Debe incorporarse a la MVV de la organización.

- Debe ser uno de los objetivos de la estrategia organizacional así como del plan de gestión periódico (plan de gestión anual, semestral...). Dada su relevancia, sería conveniente que la organización cuente con una estrategia específica de seguridad del paciente.

- Debe existir una estructura de coordinación (no piramidal) dado el amplio abanico de áreas/ámbitos que comprende esta dimensión: un figura coordinadora de seguridad clínica (bien a nivel organizacional, bien mediante “satélites” en cada servicio/unidad), existencia de un equipo de trabajo para la gestión de riesgos y establecimiento de buenas prácticas, existencia de equipos de trabajo en cada una de las áreas de seguridad clínica.

- Debe desplegarse de manera coherente a todas las áreas de gestión existentes en la organización (procesos, unidades de gestión clínica, cuadros de mando de servicio/unidad, etc.).

- Debe existir una sistemática de revisión de los objetivos en los diferentes niveles enfocada hacia la mejora continua (factor clave para organizaciones excelentes).

- 1

- 2