2.1 EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Investigar es algo más que recoger y almacenar información. La Investigación Científica es el estudio sistemático, controlado, empírico, reflexivo y crítico de proposiciones hipotéticas sobre las supuestas relaciones que existen entre fenómenos naturales. Permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier campo del conocimiento humano.

Que sea “sistemática” implica que existe una disciplina para realizar la investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad, quiere decir que se aplica el método científico, “empírica” porque se recolectan y analizan datos y “crítica” quiere decir que se evalúa y mejora de manera constante. Puede ser más o menos controlada, más o menos flexible o abierta, más o menos estructurada, en particular bajo el enfoque cualitativo, pero nunca caótica y sin método.

Como hemos visto en el capítulo anterior la investigación científica cumple dos propósitos fundamentales: a) producir conocimiento y teorías (investigación básica) y b) resolver problemas (investigación aplicada).

2.2 EL MÉTODO CIENTÍFICO

El concepto método científico etimológicamente proviene del griego: -meta = hacia, a lo largo- -odos = camino-; y del latín scientia = conocimiento; “camino hacia el conocimiento”, presenta diversas definiciones debido a la complejidad de una exactitud en su conceptualización entre ellas: "Conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables". Sería el procedimiento para conseguir los objetivos propuestos en la investigación. El método científico se refiere, por tanto, al procedimiento ordenado y sistemático que se utiliza para conseguir los objetivos propuestos y, trata de contestar a las preguntas e interrogantes que se plantean en un proyecto de investigación. Está sujeto a dos características principales:

- Carácter empírico: tiene como referente la experiencia, la observación y el control. Toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada (contrastada) con experimentos que en el caso de dar resultados distintos a los predichos negarían la hipótesis puesta a prueba. Falsabilidad.

- Carácter replicable: todos los pasos seguidos hasta llegar a él son susceptibles de ser repetidos de forma idéntica. Reproducibilidad.

Referirse al método científico es referirse a un conjunto de estrategias empleadas para constituir el conocimiento Proceder con método significa seguir el camino más sistemático y racional que lleva a un objetivo.

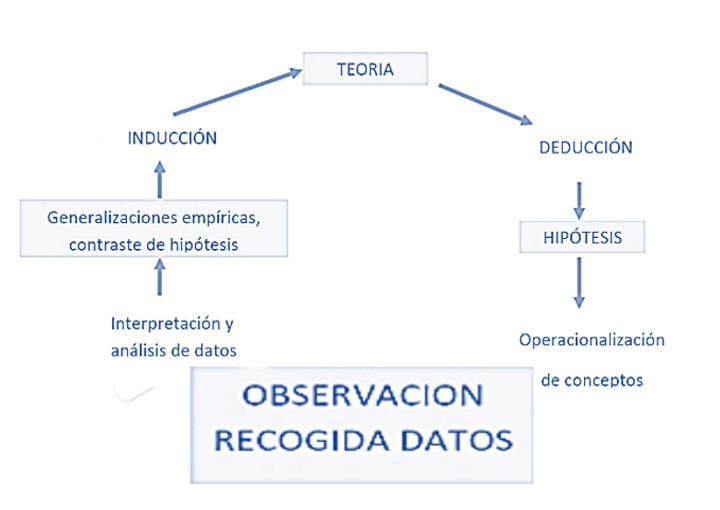

El modo de actuar de la razón humana es básicamente de dos formas:

- método inductivo. Desde observaciones particulares a la proposición general o universal: Utilizado por las Ciencias Fácticas como las Ciencias de la Salud (Medicina, Biología, Química, etc.). Forma habitual de proceder en la mayoría de los estudios e investigaciones.

- método deductivo: Desde proposiciones generales a las premisas particulares. Utilizada por las Ciencias Lógicas como la Lógica y la Matemática.

2.2.1 Fases del método científico

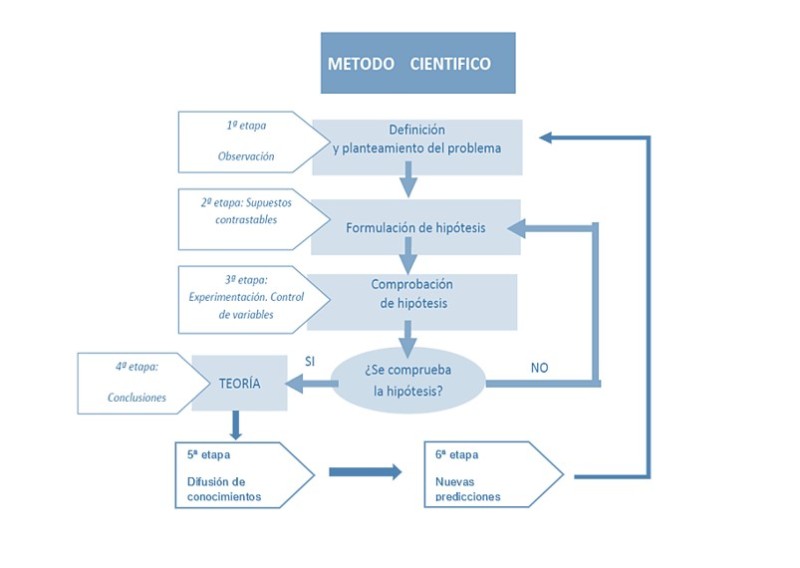

- Planteamiento del problema: pregunta para la cual buscamos respuesta. Es necesario que sea resoluble y debe ser formulado en términos adecuados.

- Formulación de la hipótesis: la hipótesis exige una formulación más elaborada con la aparición de las variables y la relación que esperamos encontrar entre ellas. Para aceptar o rechazar la hipótesis (o conseguir el objetivo) se elige un determinado diseño de estudio.

- Comprobación empírica, recogida y análisis de datos: experimentación, control de variables, tras recogida de datos.

- Conclusiones, Confirmación o rechazo de hipótesis: Si los datos avalan la hipótesis será confirmada. En caso contrario se concluirá que en las circunstancias contempladas la hipótesis no ha sido confirmada y/o se volverá a la segunda etapa proponiendo una nueva y coherente solución al problema.

- Difusión de los resultados: generación de teoría, nuevos conocimientos

- Etapa añadida por algunos autores: 6. Nuevas predicciones: hace referencia a nuevos problemas que surgirían de revisar y estudiar los resultados obtenidos.

2.3 LA METODOLOGÍA EPIDEMIOLÓGICA

La etimología de la palabra epidemiología proviene de los términos griegos:

➢Epi: Sobre.

➢Demos: Pueblo.

➢Logos: Estudio o tratado.

“Estudio de los fenómenos que afectan a las comunidades o a los grupos humanos”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la epidemiología como “el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos (en particular de enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud”.

Epidemiología es la disciplina científica que estudia la frecuencia y distribución de fenómenos relacionados con la salud y sus determinantes en poblaciones específicas, y la aplicación de este estudio al control de problemas de salud. La epidemiología no sólo estudia enfermedades sino todo tipo de fenómenos relacionados con la salud, entre los que se encuentran causas de muerte como los accidentes o suicidios, hábitos de vida como el consumo de tabaco o la dieta y el uso de servicios de salud o la calidad de vida relacionada con la salud, entre otros. Los determinantes de estos fenómenos son todos los factores físicos, biológicos, sociales, culturales y de comportamiento que influyen sobre la salud. Los fenómenos relacionados con la salud y sus posibles determinantes dan lugar a algunas de las clasificaciones de las ramas de la epidemiología.

El fin último de la epidemiología es controlar los problemas de salud. Para ello la epidemiología genera información en tres campos.

- Primero, sobre la historia natural de las enfermedades y la eficacia de medidas preventivas y curativas que pretenden modificar dicha historia de forma más favorable para el ser humano.

- Segundo, para formular, ejecutar y evaluar planes y programas de salud que mejoren el nivel de salud de las poblaciones.

- Tercero, para mejorar el proceso de toma de decisiones clínicas, dirigidas a mejorar la salud de sujetos enfermos y al desarrollo de protocolos o guías clínicas.

La epidemiología es una disciplina básica de la salud pública y de la medicina clínica, sus conocimientos pueden y deben ser aplicados al control de problemas de salud en ambos campos, lo que permite su clasificación en dos ramas:

- La epidemiología general o de salud pública: estudia la frecuencia y distribución de la enfermedad y sus determinantes, factores de riesgo o protección. Para ello se fija en sujetos sanos, generalmente viviendo en la comunidad, a los que sigue para observar cómo enferman. • Principales usos en la salud pública:

o Identificar la historia natural de las enfermedades.

o Describir la distribución, frecuencia y tendencias de la enfermedad en las poblaciones.

o Identificar la etiología y los factores de riesgo para la aparición y desarrollo de las afecciones.

o Identificar y explicar los mecanismos de transmisión y diseminación de las enfermedades.

o Evaluar la magnitud y las tendencias de las necesidades de salud.

o Identificar la magnitud, vulnerabilidad y formas de control de los problemas de salud.

o Evaluar la eficacia y efectividad de las intervenciones terapéuticas.

o Evaluar la eficacia y efectividad de la tecnología médica.

o Evaluar el diseño y la ejecución de los programas y servicios de salud.

- La epidemiología clínica: estudia la frecuencia y distribución de las consecuencias de la enfermedad y sus determinantes, los factores pronósticos. Para ello, suele fijarse en sujetos enfermos en los que mide posibles factores pronósticos y los sigue para observar la evolución de la enfermedad. Se trata de aplicar el método científico a la resolución de problemas clínicos. La Epidemiología Clínica aborda múltiples áreas de la práctica clínica que incluyen el diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención de la enfermedad, se ha definido de varias formas:

o Estudio de los determinantes y consecuencias de las decisiones clínicas.

o Estudio de las decisiones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas que se toman con respecto a los enfermos.

o Estudio de las variaciones en los desenlaces de la enfermedad y de las razones que conducen a ello.

o Ciencia y método de estudiar las decisiones óptimas en la práctica clínica, teniendo en cuenta las características epidemiológicas del paciente y su ambiente clínico externo, la patología que le concierne y los factores y maniobras a que se ve expuesto en su ambiente clínico, en especial las intervenciones clínicas.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

El estudio de las enfermedades como fenómenos poblacionales es casi tan antiguo como la escritura, y las primeras descripciones de padecimientos que afectan a poblaciones enteras se refieren a enfermedades de naturaleza infecciosa (papiro de Ebber sobre fiebres pestilentes, 2000 a. de C.). Los libros sagrados, en especial en la Biblia, el Talmud y el Corán, ya contienen las primeras normas para prevenir las enfermedades contagiosas.

La epidemiología, cuya etimología y primeros antecedentes datan de la época de Hipócrates (siglo IV a.C.), quien usó las expresiones epidémico y endémico para referirse a los padecimientos según fueran o no propios de determinado lugar, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entre los siglos XVII y XX ya se habían realizado de forma aislada algunos estudios de investigación de enfermedades siguiendo un método científico que sentaría las bases del moderno método epidemiológico. se ha consolidado como una disciplina científica independiente y con identidad propia durante el siglo XX especialmente a partir del importante despegue en su desarrollo iniciando en la década de los 50. La aplicación del método epidemiológico a la investigación de servicios de salud y a la gestión de la práctica clínica es reciente y está llena de oportunidades de desarrollo.

Superstición, Religión. Para esta propuesta, la enfermedad resulta de fuerzas ó espíritus; representa un castigo divino, o bien se trata de un estado de purificación que pone a prueba la fe religiosa. Las fuerzas desconocidas y los espíritus (benignos y malignos) constituyen las variables determinantes y condicionantes del estado de salud-enfermedad que priva en un individuo o en una sociedad.

Teoría humoral se basa en que el cuerpo está integrado por fluidos o humores diferentes. Se creía que la salud o isonomía dependía del equilibrio de cuatro humores (flema, sangre, bilis amarilla y bilis negra). Hipócrates se aparta de esta teoría, en el texto hipocrático “Aires, aguas, y lugares” señala que la dieta, el clima y la calidad de la tierra, los vientos y el agua son los factores involucrados en el desarrollo de las enfermedades en la población, al influir sobre el equilibrio del hombre con su ambiente, acercándose más a la teoría del miasma.

Teoría de la contagiosidad. Muchos escritores griegos y latinos se refirieron a menudo al surgimiento de lo que denominaron pestilencias, materia mórbida, muchos padecimientos eran contagiosos que se mantiene hasta el S. XVII, con acciones de control sanitario destinadas a mantener lejos del cuerpo social las enfermedades que viajaban con los ejércitos y el comercio, y tempranamente aparecieron prácticas sanitarias que basaban su fuerza en los resultados del aislamiento y la cuarentena.

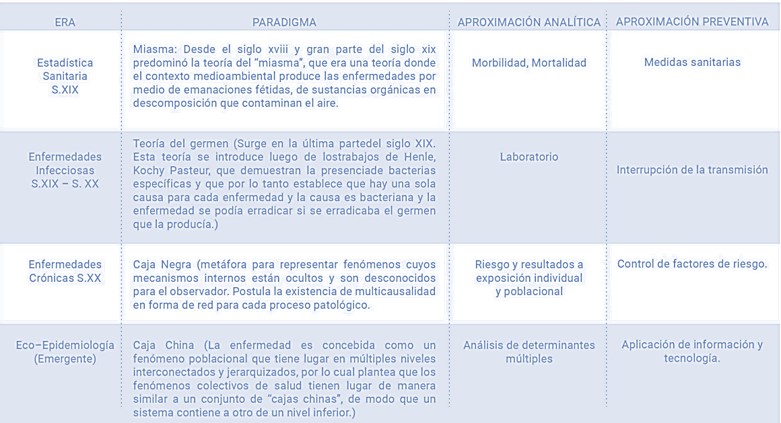

Era Sanitarista. Teoría del miasma. Dominante desde siglo XVII hasta finales del s. XIX. Basada en el paradigma del “Miasma”: la morbimortalidad de las poblaciones estaba determinada por contaminaciones del agua, aire y tierra, que ya habían propuesto filósofos griegos como Tales de Mileto, Anaxímenes y Aristóteles (S. VI A.C.). Esto originó el desarrollo de una epidemiología descriptiva en cuanto espacio, tiempo y persona, que permitió avances en salud pública como fueron la implementación de medidas de saneamiento ambiental como disposición de excretas, drenajes y acueductos. Algunos ejemplos representativos de esta era son el estudio “On the mode of communication of Cholera” de John Snow, donde reporta un estudio epidemiológico sobre la contaminación de aguas en Broad Street; Ignaz Semmelweis, obstetra húngaro que a mediados del siglo XIX, precediendo los hallazgos de Pasteur y Lister, logró descubrir la naturaleza infecciosa de la fiebre puerperal, logrando controlar su aparición con una simple medida de antisepsia: el lavado de manos.

Era de las enfermedades infecciosas. Teoría del germen. Segunda mitad S. XIX principios S. XX. Basada en el paradigma del “germen”: agentes específicos se relacionaban con enfermedades específicas. El descubrimiento de agentes bacterianos fue el principal aporte a la investigación epidemiológica, lo que permitió el desarrollo de la investigación científica experimental y las vacunas. Algunos ejemplos son los estudios sobre la tuberculosis, ántrax y leptospirosis (L. Pasteur, 1865); aislamiento del bacilo de la tuberculosis (R. Koch, 1882); y la relación entre una deficiencia nutricional y pelagra (J. Goldberger, 1914).

Era de las enfermedades crónicas. Red de causalidad. (caja negra) Segunda mitad S. XX. Después de la segunda guerra mundial empezaron a tomar auge padecimientos como cáncer, enfermedades coronarias y gástricas, donde no se conocían agentes etiológicos específicos. Esto originó estudios epidemiológicos longitudinales. Aquí se originó la metáfora de la “caja negra” donde los agentes de exposición se mezclaban con los eventos de interés sin explicación de la patogénesis específica. La incorporación de estudios sobre hábitos de vida, estilos de vida y comportamiento permitieron la identificación de factores de riesgo y grupos de riesgo tanto a nivel individual como poblacional. El estudio sobre la relación entre hábito tabáquico y cáncer de pulmón en una cohorte de médicos ingleses es un ejemplo.

Teoría de la multicausalidad. (Caja china) desde mediados de la década de los 90 se ha propuesto un nuevo modelo “eco-epidemiológico”, que emerge como un análisis de eventos y sus determinantes en diferentes niveles de organización: biológico, clínico y social, metáfora de la “caja china” Un ejemplo de este modelo, es la aparición del SIDA a principios de los 80, que requirió una investigación epidemiológica en todos sus niveles para su mejor comprensión, que permitiera implementar nuevas medidas tanto terapéuticas específicas (nivel individual) como preventivas (nivel poblacional).

En la actualidad la epidemiología continúa avanzando hacia la epidemiología social con el modelo de los Determinantes Sociales. La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud (DSS) como "las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana". Incluyendo políticas y sistemas económicos, programas de desarrollo, normas y políticas sociales y sistemas políticos. Las condiciones anteriores pueden ser muy diferentes para varios subgrupos de una población y pueden dar lugar a diferencias en los resultados en materia de salud.

2.4 EL MÉTODO EPIDEMIOLÓGICO

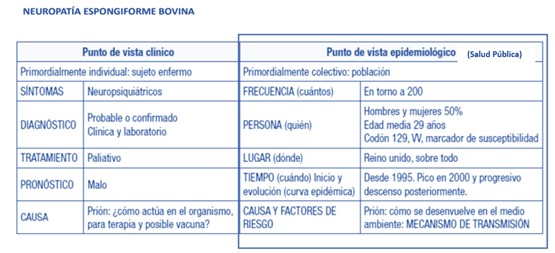

La Metodología epidemiológica consiste en la aplicación del método científico al estudio de los problemas de Salud. El primer profesional sanitario que utilizó el método de manera ordenada por fases fue John Snow. Este médico rural inglés aplicó el método al estudio de las epidemias de cólera que ocurrieron en Londres en 1853 y 1854. Debido a ello, se le considera el padre del método epidemiológico.

Podemos decir que el Método Epidemiológico es una aplicación particular de Método Científico en donde, a partir de la identificación de un problema (enfermedad o fenómeno de salud) y la revisión de los conocimientos existentes, se formula una hipótesis y objetivos, se recogen datos según un diseño de investigación preestablecido y, una vez analizados e interpretados, se obtienen conclusiones que permitirán modificar o añadir nuevos conocimientos a los ya existentes, iniciándose entonces una secuencia circular de etapas o niveles organizados para el logro de un objetivo. Se trata de aplicar el método científico a la resolución de problemas clínicos.

La particularidad del método epidemiológico está en que se estudian poblaciones y, en ellas, enfermedades o problemas de salud. La práctica clínica es el origen, fuente de preguntas y destino final de la Epidemiología Clínica que aborda múltiples áreas de esa práctica clínica: diagnóstico, tratamiento, pronóstico, prevención...

Las fases del método epidemiológico determinan la profundidad del conocimiento del fenómeno de salud-enfermedad estudiado. Se distinguen dos grandes fases, a las que obligatoriamente se agregará una tercera eminentemente aplicativa, consecuencia de los resultados obtenidos por las primeras:

- fase descriptiva: como indica su nombre, se orientará a describir la distribución de eventos en una población; abarcará todas las etapas requeridas para presentar la información que define el problema. Descripción detallada de los fenómenos de salud-enfermedad, basada en la observación cuidadosa y el registro objetivo de los hechos de acuerdo con las variables epidemiológicas de tiempo, lugar y persona (¿qué ocurrió?, ¿quiénes son los afectados?, ¿dónde ocurrió? ¿cuándo ocurrió?)

- fase analítica: desarrollará la explicación de las causas de dicha distribución; la formulación de la hipótesis su comprobación y la elaboración de las conclusiones usando como unidades de estudio las poblaciones o grupos humanos. Se utiliza para cuantificar la asociación entre variables de exposición y variables de resultado, así como probar hipótesis sobre la relación causal. (¿cómo ocurrió? ¿por qué ocurrió?)

- fase aplicativa: definirá las medidas de prevención y control. El tratamiento de las conclusiones -teóricas y prácticas- concluirán en aspectos aplicativos diversos:

- medidas de prevención y control de enfermedades,

- perfeccionamiento de sistemas de vigilancia epidemiológica

- evaluación de programas sanitarios

- programación de la Educación Para La Salud

- complementación de investigaciones integrales aclarando factores de riesgo.

BIBLIOGRAFÍA

- Argimón JM, Jiménez J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 4º ed. Elsevier España SA. Madrid, 2013.

- Escuela Nacional de Sanidad (ENS) Instituto de Salud Carlos III - Ministerio de Ciencia e Innovación. Miguel Ángel Royo Bordonada, Javier Damián Moreno, “Método epidemiológico”. Madrid: ENS - Instituto de Salud Carlos III, Octubre de 2009

- Castro, A. B. El AEIOU de la investigación en enfermería. Fuden, Salamanca.2013.

- Elena Sinobas P. Manual de investigación cuantitativa para enfermería. Oviedo: Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria; 2011.

- Escuela Nacional de Sanidad (ENS) Instituto de Salud Carlos III - Ministerio de Ciencia e Innovación. Miguel Ángel Royo Bordonada, Javier Damián Moreno, “Método epidemiológico”. Madrid: ENS - Instituto de Salud Carlos III, Octubre de 2009

- Fathalla MF, Fathalla MMF. Guía práctica de investigación en salud. Washington, D.C.: OPS, Of. Regional de la Organización Mudial para la Salud; 2008.

- Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Metodología de la investigación. 5a ed. México, D.F: McGraw-Hill; 2010. 613 p.

- Mirón Canelo JA, Alonso Sardón M, Iglesias de Sena H. Metodología de investigación en Salud Laboral. Medicina y Seguridad del Trabajo. 2010;56(221):347–65.

- Pineda EB, Alvarado EL de, Hernández de Canales F. Metodología de la investigación: manual para el desarrollo de personal de salud. Washington, D. C.: Organización Panamericana de la Salud?: Organización Mundial de la Salud; 1994.

- Ávila Baray, H.L. (2006) Introducción a la metodología de la investigación Edición electrónica. Texto completo en www.eumed.net/libros/2006c/203/doc. (cita sugerida)

- Bilal U. Belza Mª J.Bolúmar F. Introducción al método epidemiológico y su uso en administración sanitaria[Internet]. Madrid: Escuela Nacional de Sanidad; 2012

- Jarrín Vera I. Conceptos básicos de Estadistica I [Internet]. Madrid: Escuela Nacional de Sanidad; 2012

- Jarrín Vera I. Conceptos básicos de Estadistica II [Internet]. Madrid: Escuela Nacional de Sanidad; 2012

- Pita Fernández, S. Uso de la estadística y la epidemiología en atención primaria. En: Gil VF, Merino J, Orozco D, Quirce F. Manual de metodología de trabajo en atención primaria. Universidad de Alicante. Madrid, Jarpyo Editores, S.A. 1997; 115-161.

- Galindo-Domínguez, H. Estadística para no estadísticos: una guía básica sobre la metodología cuantitativa de trabajos académicos. 1ªed. Alicante:3ciencias, 2020. DOI: https://doi.org/10.17993/EcoOrgyCso.2020.59

- Ochoa Sangrador C., Molina Arias M., Ortega Páez E. Inferencia estadística: contraste de hipótesis. (Internet) Evid Pediatr, 2020; 16:11. Disponible en: https://evidenciasenpediatria.es/articulo/7537/inferencia-estadistica-contraste-de-hipotesis (consultado 20 agosto 2024)