2. CETOACIDOSIS DIABÉTICA

2.1. CONCEPTO

La cetoacidosis diabética (CAD) es una descompensación metabólica aguda originada por una deficiencia relativa o absoluta de insulina y un exceso de hormonas contrarreguladoras (glucagón, cortisol, catecolaminas), caracterizada por hiperglucemia con acidosis metabólica por aumento en la producción de cuerpos cetónicos.

Al ser una complicación que se presenta de manera aguda, requiere un tratamiento urgente.

2.2. ETIOLOGÍA

La CAD es típica en pacientes con diabetes mellitus (DM) tipo 1, bien como manifestación inicial (20% de los casos) o en diabéticos ya diagnosticados como consecuencia de infecciones intercurrentes (35%) o por inadecuado cumplimiento terapéutico (15%).

Un 10% de ellas se da en situaciones de estrés severo como pancreatitis, traumatismos, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular grave, la toma de fármacos (corticoides), abuso de drogas y trastornos de la conducta alimentaria; para el 20% restante no se encuentran las causas aparentes. También puede presentarse en casos de DM tipo 2.

2.3. FISIOPATOLOGÍA

El déficit de insulina en esta patología origina graves alteraciones en varias vías metabólicas:

- En cuanto a la glucosa, el efecto inmediato que se produce es la disminución del consumo periférico de la misma por parte del tejido muscular, lo que ocasiona que el glucagón y la adrenalina estimulen la gluconeogénesis en el hígado. Se origina, por tanto, una hiperglucemia que conlleva una disminución adicional del uso tisular de la glucosa que inicia un círculo vicioso e incrementa aún más la hiperglucemia.

- Cuando el nivel de glucemia se eleva hasta los 180 mg/dl, se produce una glucosuria en el riñón, aumentando la presión osmótica en el túbulo renal que facilita la pérdida de grandes cantidades de agua y electrolitos (Na+ y K+), originando poliuria osmótica, hipovolemia y deshidratación intracelular y extracelular. La hipovolemia, además, genera la liberación de adrenalina que agrava el cuadro.

- El déficit de insulina, también lleva asociada la activación de la lipasa en el tejido adiposo, aumentando la lipolisis y la liberación de grandes cantidades de ácidos grasos captados por el hígado, que junto con el exceso de glucagón y las hormonas contrarreguladoras, se transforman en cuerpos cetónicos.

El exceso de producción de estos cuerpos hace que la concentración de los mismos aumente y pasen de la sangre (en la que por su carácter ácido provocan una disminución del pH ® acidosis metabólica con del anión GAP) a la orina.

- Por último, la gluconeogénesis inducida por el déficit de insulina y la acidosis, produce una proteólisis aumentada, que junto a la lipolisis y la deshidratación provoca una rápida pérdida de peso en los pacientes con CAD.

2.4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Los síntomas iniciales de la CAD son los correspondientes a la hiperglucemia y la glucosuria; poliuria y polidipsia, que unidas a la importante pérdida de agua, la lipolisis y proteólisis originan astenia, pérdida de peso y en los casos más graves deshidratación.

Además, en la exploración física se observa sequedad de mucosas, taquicardia, hipotensión y en los casos de deshidratación, la hipotensión puede causar shock. Los pacientes suelen encontrarse normo o hipotérmicos a pesar de presentar una infección, siendo la hipotermia un signo de mal pronóstico.

La CAD produce náuseas y vómitos que suelen estar acompañados de un dolor abdominal intenso que se puede confundir con un cuadro de abdomen agudo.

El exceso de CO2 sanguíneo producido en el intento de tamponar la acidosis que se produce al aumentar los cuerpos cetónicos estimula el centro respiratorio provocando la respiración de Kussmaul (hiperventilación con taquipnea y respiraciones profundas). Junto con este tipo de respiración, aparece otro síntoma que se corresponde con el olor afrutado que presenta el aliento del paciente conocido como fetor cetónico.

Por último, también puede producirse una alteración el nivel de conciencia, abarcando desde el estupor hasta el coma. Si se produce un deterioro rápido del nivel de conciencia durante la administración del tratamiento puede ser indicador de un edema cerebral (debido a una corrección rápida de los electrolitos), convirtiéndose en la complicación más grave del tratamiento, siendo además, la principal causa de muerte en los niños que presentan CAD.

2.5. DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la CAD se realizará principalmente a través de las manifestaciones clínicas y se completará con pruebas complementarias. Se deberá realizar:

- Exploración física completa.

- Determinar la glucemia capilar y la cetonuria en orina por medio de tiras reactivas.

- Extraer una analítica de sangre: bioquímica (glucemia plasmática, urea, creatinina, electrolitos, osmolaridad, cetonas) y hemograma.

- Realizar una gasometría arterial.

- Recogida de orina para sedimento y urocultivo.

- Placa de tórax y electrocardiograma.

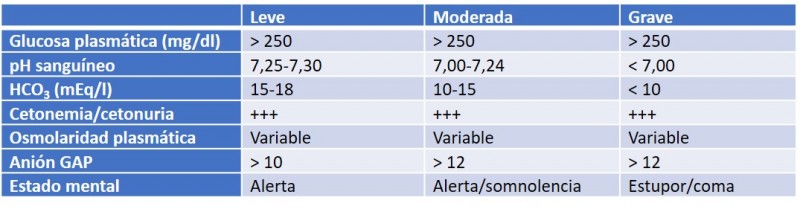

Para confirmar el diagnóstico, se requiere una concentración de glucosa plasmática en valores en torno o superiores a los 250 mg/dl, niveles de pH inferiores a 7,30 y de bicarbonato plasmático menor a 15 mEq/L. En cuanto a la cetonuria, el resultado será superior a +++. (Ver Tabla 3. Criterios diagnósticos de la CAD)

Tabla 3. Criterios diagnósticos de la CAD

IMPORTANTE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

El primer diagnóstico diferencial será con el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, que se estudiará a continuación. En él, la hiperglucemia suele ser mayor y no aparece la acidosis metabólica.

Además hay que tener en cuenta los diferentes cuadros que producen cetosis como el alcoholismo o los periodos de ayuno prolongado, en los que más que una hiperglucemia se produce una leve hipoglucemia.

Por último, hay que establecer distinciones con aquellas patologías en las que predomina la acidosis:

- Acidosis láctica: en ella no aparecen cuerpos cetónicos.

- Insuficiencia renal crónica: glucemia normal, urea y creatinina elevada sin cetosis.

- Ingesta de salicilatos: glucemia normal, cuerpos cetónicos negativos, niveles de salicilatos muy elevados.

- Ingesta de metanol/drogas: similar que en salicilatos pero con osmolaridad muy elevada.

2.6. TRATAMIENTO

Los principales objetivos del tratamiento de la CAD son la recuperación del balance hídrico-electrolítico y la resolución de la cetosis. Para ello es necesario:

- Sueroterapia: la rehidratación es imprescindible para mejorar la acidosis y disminuir la hiperglucemia. Se inicia la hidratación con 1.000 ml de suero salino fisiológico (SF) al 0,9% durante las primeras 2 horas. Durante las siguientes 4 horas, se precisará una perfusión de SF en función de las pérdidas del paciente y de su grado de deshidratación (entre 250-1.000 ml/h), reponiendo la mitad del déficit estimado en las primeras 12-24h (máximo 3L/24h).

IMPORTANTE:

- En pacientes que presenten hipernatremia (Na+ > 155 mEq/L) se debería emplear suero salino hipotónico al 0,45%, con un máximo de 3L/24h, para evitar la formación de un edema cerebral.

- Cuando se alcance una glucemia de < 250mg/dl, se sustituirá el SF por suero glucosado al 5% o suero glucosalino (ritmo de 100-125 ml/h).

- En el momento en el que el paciente esté consciente y sea capaz de tolerar, se debe reducir la sueroterapia e iniciar aporte de líquidos e hidratos de carbono por vía oral.

- Insulina: se empleará insulina rápida humana (Actrapid®), pero no se administrará hasta que no se confirme un potasio sérico mayor de 3,3 mEq/L.

Se comenzará la pauta con la administración de un bolo intravenoso (IM o SC si no es posible) con una dosis de 0,1 UI/Kg (10 UI en adulto), seguido de una perfusión intravenosa continua “en Y” con la sueroterapia, en dosis de 0,1 UI/Kg/h (dilución de 50 UI en 500 ml de SF a un ritmo de 60 ml/h), provocando un descenso de la glucemia de 50 a 75 mg/dl/h.

- Si el descenso es < 50 mg/dl/h, se deberá doblar la dosis.

- Si el descenso es > 150 mg/dl/h, se deberá disminuir un tercio la dosis.

Cuando la glucemia alcanza valores < 250 mg/dl, se debe pautar el suero glucosado al 5% y reducir la dosis a la mitad.

La glucemia se deberá mantener en torno a los 200 mg/dl hasta la corrección total de la cetoacidosis, ya que glucemias inferiores pueden desencadenar un edema cerebral.

Si los pacientes recuperan la conciencia y pueden tolerar alimentos, se debe de incluir en su tratamiento la insulina subcutánea con las ingestas.

- Potasio: inicialmente los niveles suelen estar normales o incluso elevados. Sin embargo, la rehidratación, el tratamiento con insulina y la corrección de la acidosis reducen la kaliemia. Por lo tanto, se administrará potasio, siempre que sea < 5,5 mEq/L y el paciente tenga la diuresis restablecida (no presente anuria).

- Si K+ < 5,5 mEq/L: entre 10-20 mEq por cada 1.000 ml de SF.

- Si K+ < 3,5 mEq/L: entre 20-30 mEq por cada 1.000 ml de SF.

Concentraciones de K+ < 3,3 mEq/L conlleva la suspensión de la insulina en perfusión intravenosa continua

- Bicarbonato sódico: a pesar de que no se ha demostrado de que su administración cambie la evolución de la cetoacidosis, se considera razonable su administración cuando el pH < 6,9 y el HCO3 plasmático es < 5 mEq/L, y si existen hiperpotasemia o fallo cardiaco grave (representado en EKG) o depresión respiratoria.

La dosis recomendada es de 1 mEq/Kg (o en su defecto 500 ml de HCO3 1/6M) en 30-60 minutos y repetir gasometría a los 30 minutos. Si pH > 7 se debe suspender la infusión.

2.7. INTERVENCIONES ENFERMERAS

- Manejo de la hiperglucemia (2120)

- Muestra de sangre capilar (4035)

- Monitorización neurológica (2620)

- Manejo de líquidos/electrolitos (2080)

- Manejo del equilibrio ácido-básico (1910)

2.8. OBSERVACIONES ENFERMERAS

A la llegada a la unidad de Urgencias del paciente con CAD se debe realizar:

- Monitorización del ritmo y de la frecuencia cardíacos.

- Medición de la presión arterial y la temperatura cada 8 h.

- Determinación horaria de glucemia, glucosuria y cetonemia/cetonuria mediante tira reactiva, hasta que la glucemia sea inferior a 200 mg/dl. Después, estas determinaciones se realizan cada 6 h.

- Sondaje vesical con medición de diuresis horaria, siempre que el paciente esté en coma, tenga oligoanuria después de 2 h de tratamiento o presente incontinencia.

- Profilaxis con heparina de bajo peso molecular subcutánea en pacientes con alto riesgo trombótico.

- Dieta absoluta hasta que el estado del paciente lo permita.

- En caso de coma, vómitos persistentes o dilatación gástrica aguda, se colocará una sonda nasogástrica.