1.1 ANATOMÍA CARDIACA

Corazón

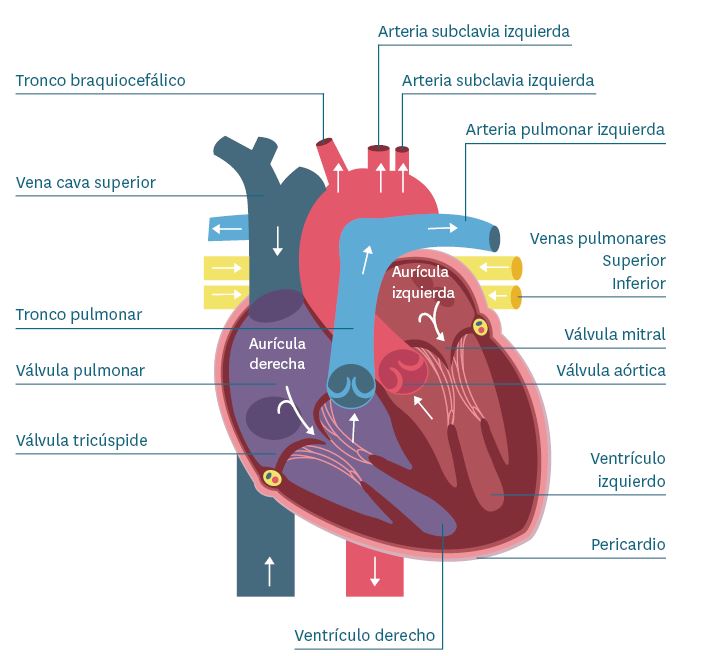

- El corazón es el órgano encargado de bombear la sangre para que llegue a todo el organismo a través del sistema vascular (arterias y venas). Se localiza en el tórax, en el mediastino medio, entre los pulmones y por encima del diafragma. El corazón es un músculo que está envuelto por una membrana fibroserosa, el pericardio, que tiene dos capas, la externa y la interna, entre las cuales hay un espacio que contiene líquido que actúa como lubricante.

- El corazón tiene en su interior 4 cavidades, 2 superiores o aurículas y 2 inferiores o ventrículos. Ambas aurículas están separadas entre sí por el tabique interauricular, mientras que el tabique interventricular separa ambos ventrículos.

- La aurícula derecha recibe sangre venosa no oxigenada a través de las venas cavas (inferior y superior), siendo la presión auricular durante su llenado menor en la aurícula que en las venas cavas; el ventrículo derecho expulsa sangre no oxigenada a los pulmones través de la arteria pulmonar; la aurícula izquierda recibe sangre oxigenada a través de las venas pulmonares y el ventrículo izquierdo expulsa la sangre oxigenada a través de la arteria aorta.

- La aurícula derecha está conectada con el ventrículo derecho por la válvula tricúspide (que tiene 3 valvas) mientras que la aurícula izquierda está conectada con el ventrículo izquierdo por la válvula mitral o bicúspide (que tiene 2 valvas). La salida del ventrículo derecho es a través de la válvula pulmonar, que lo separa de la arteria pulmonar, mientras que la válvula aórtica separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. Las válvulas impiden que la sangre retorne o fluya en sentido contrario al establecido. Las válvulas tricúspide y mitral están unidas mediante unas cuerdas tendinosas a los músculos papilares que se unen a las paredes de los ventrículos.

- Desde la parte externa del corazón hacia el interior de las cavidades se encuentran las siguientes capas: el epicardio (pericardio visceral), el miocardio o capa muscular (más grueso en el ventrículo izquierdo que en el derecho y más delgado en la aurículas) y el endocardio (que recubre todo el corazón en su parte interna).

- El corazón y sus células reciben nutrientes de la sangre oxigenada a través de las arterias coronarias que nacen en la aorta. Existen la arteria coronaria derecha e izquierda. La coronaria derecha recorre la zona entre la aurícula y el ventrículo derecho y finaliza en la zona posterior del corazón donde toma el nombre de arteria coronaria descendente posterior. La coronaria izquierda se divide en 2: la coronaria descendente anterior y la circunfleja. La descendente anterior recorre la parte anterior del corazón y llega a la zona posterior del ventrículo izquierdo y la circunfleja discurre por la zona entre la aurícula y ventrículo izquierdo y se divide en diferentes ramas que llegan a la zona posterior y lateral del ventrículo izquierdo. Se hablará de dominancia derecha, izquierda o balanceada según el nacimiento de la arteria interventricular posterior sea en coronaria derecha, en la circunfleja o en ambas.

Imagen 1: Resumen anatómico del corazón

Arterias

- Las arterias son los vasos encargados de la distribución de la sangre desde el corazón hacia el resto del organismo. Sus principales características son la elasticidad y la contractilidad.

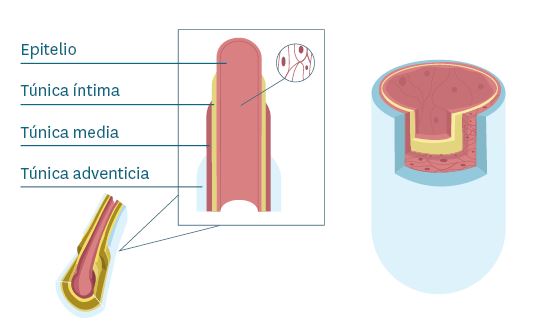

- Las arterias, desde su parte externa hacia el interior, constan de las siguientes capas. La capa externa o adventicia, la media y la interna o íntima. La adventicia está compuesta por tejido conjuntivo, la media por fibras musculares lisas y fibras elásticas y la íntima por endotelio, membrana basal y capa de fibras elásticas.

- Las arterias reciben nutrición a través de los vasa vasorum.

- Las arterias se pueden clasificar en arterias de tipo elástico, en las que predominan las fibras elásticas en la capa media y son de mayor calibre, como la aorta y sus ramas, y en arterias de tipo muscular, con una capa media con más músculo liso, de un calibre intermedio. En este último tipo se incluyen la mayoría de las arterias, como la femoral o la braquial. Las elásticas suelen tener una función de conducción de la sangre y las musculares de regulación del flujo.

- Las arterias de pequeño calibre, conocidas como arteriolas, tienen muchas fibras musculares y regulan el flujo a los capilares sanguíneos, que son vasos microscópicos donde se realizan los intercambios gaseosos y de nutrientes con los tejidos.

Imagen 2: Arteria

Venas

- Las venas son los vasos encargados de retornar la sangre al corazón. Su función es de reserva y se dilatan con facilidad.

- Al igual que en las arterias las paredes de la vena están formadas por 3 capas: la externa o adventicia, la media y la interna o íntima. Sin embargo, las capas interna y media son de menor grosor y tienen fibras elásticas y musculares en menor cantidad que las arterias. Por el contrario, la capa adventicia presenta mayor tejido conjuntivo y es más gruesa.

- Los capilares se unen formando venas de pequeño calibre conocidas como vénulas que pasan a llamarse venas cuando adquieren un calibre mayor.

- Para favorecer el retorno venoso algunas venas tienen válvulas unidireccionales que se cierran para impedir el retroceso de la sangre.

- El sistema venoso está compuesto por venas superficiales que están conectadas con venas profundas. El flujo venoso va desde las superficiales a las profundas.

1.2 FISIOLOGÍA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR

1.2.1 Las células cardiacas y el potencial de acción

En estado de reposo las células del miocardio están polarizadas: su interior está cargado negativamente en relación con el exterior. Cuando los iones positivos atraviesan la membrana de las células por los canales iónicos cambian su polaridad, producen su despolarización y, finalmente, su contracción. Esta despolarización celular, que se transmite de unas células a otras a través de todo el corazón, es la que produce la contracción cardiaca.

La diferencia de voltaje entre el interior (negativo) y el exterior celular (positivo) marca un potencial de membrana en las células cardiacas de entre -100 y -80 milivoltios. Para que se produzca la despolarización de la célula, esta debe alcanzar el valor umbral. Una vez alcanzado, tiene lugar el potencial de acción de las células de contracción cardiaca que se desarrolla en las siguientes fases:

- Fase 0: la apertura de los canales rápidos de sodio (Na+) permite que el interior celular se aproxime a 0, se vuelva positivo y se despolarice.

- Fase 1: se produce una repolarización parcial de la célula al cerrarse los canales de Na+ y salir el potasio (K+) de la célula.

- Fase 2: la entrada lenta de calcio (Ca2+) produce una fase de meseta mientras el K+ sigue saliendo de la célula.

- Fase 3: se produce la repolarización de la célula al cerrarse los canales de calcio y abandonar el K+ la célula. La célula vuelve a estar en potencial de membrana negativo.

- Fase 4: la célula recupera el equilibrio iónico con la acción de la bomba Na+/K+. Se queda en potencial de reposo y lista para volver a despolarizarse.

Tras la despolarización de la célula, existe un periodo conocido como periodo refractario absoluto durante el que la célula no responderá a ningún estímulo. Este periodo se corresponde con las fases desde la 0 a la 3. El periodo refractario absoluto comienza en la fase 0 y se extiende hasta una parte de la fase 3. La fase 3 incluye en parte un periodo refractario relativo en el que un estímulo lo suficientemente intenso podría activar la célula.

Por lo general, las células cardiacas se despolarizan cuando reciben el estímulo de una célula cercana. Sin embargo, existen algunas de ellas que son capaces de despolarizarse de forma espontánea y autónoma. Se trata de las células marcapasos localizadas principalmente en el nodo sinusal, el marcapasos del corazón. Pueden existir otros focos, conocidos como focos autónomos, con capacidad de contracción.

Las células marcapasos, capaces de contraerse de forma espontánea y autónoma, al contrario que las demás células cardiacas carecen de un potencial de reposo estable y fluctúan de forma constante su polaridad siguiendo un ritmo regular de despolarización y repolarización. Por ello, su potencial de acción es diferente a las demás. En ellas no existe la meseta (fases 1 y 2) y tienen una fase 4 inestable. Su potencial de membrana es menor (-55 milivoltios).

En la fase 0 entra Ca2+ a través de unos canales de calcio diferentes y se genera el potencial de acción. En la fase 3, tras la apertura de los canales K+ y la salida de K+, se produce la repolarización. En la fase 4, la hiperpolarización estimula la corriente de entrada lenta de cationes (Na+, K+ y Ca2+) y se produce una despolarización lenta al aumentar los iones positivos de forma progresiva hasta alcanzar el potencial de acción.

1.2.2 Sistema de conducción cardiaca

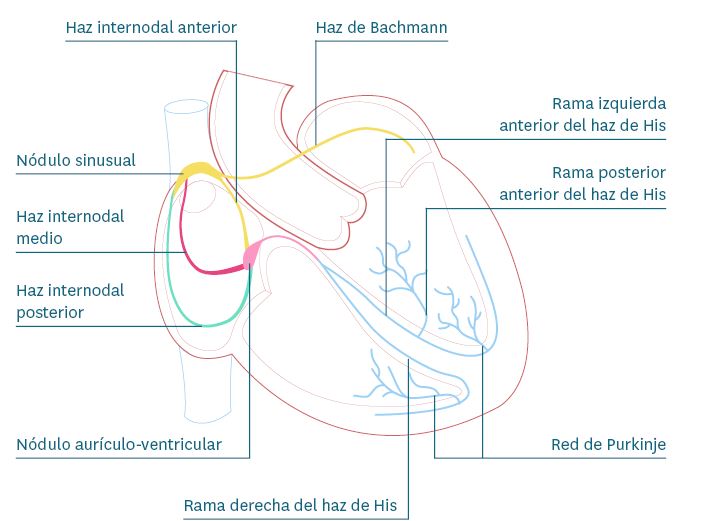

El corazón tiene células capaces de generar impulso eléctrico de forma autónoma y de conducirlo (despolarización). Este sistema de conducción del impulso eléctrico sigue, en condiciones normales, un recorrido y orden concreto.

El impulso se genera en el nódulo sinusal, localizado en la parte superior de la aurícula derecha, junto a la zona donde conecta la vena cava superior con la aurícula. El ritmo normal de descarga del nodo sinusal está entre 60 y 100 latidos por minuto. Desde este punto viaja rápidamente por el haz de

Bachmann hasta la aurícula izquierda y por las 3 vías internodales hasta el nódulo aurículoventricular que está localizado en la parte inferior del surco interauricular, cerca del septo membranoso interventricular. En este nódulo la señal se frena brevemente antes de seguir con su recorrido a través del haz de His. Este atraviesa el trígono fibroso y la pared del septo y se divide en dos ramas, izquierda y derecha, localizadas en el septo interventricular. Finalmente, el impulso discurre por la red de Purkinje que trasmiten la señal desde el ápex cardiaco al miocardio de los ventrículos.

Imagen 3: Sistema de conducción cardiaco

1.2.3 Aspectos importantes de la función cardiaca

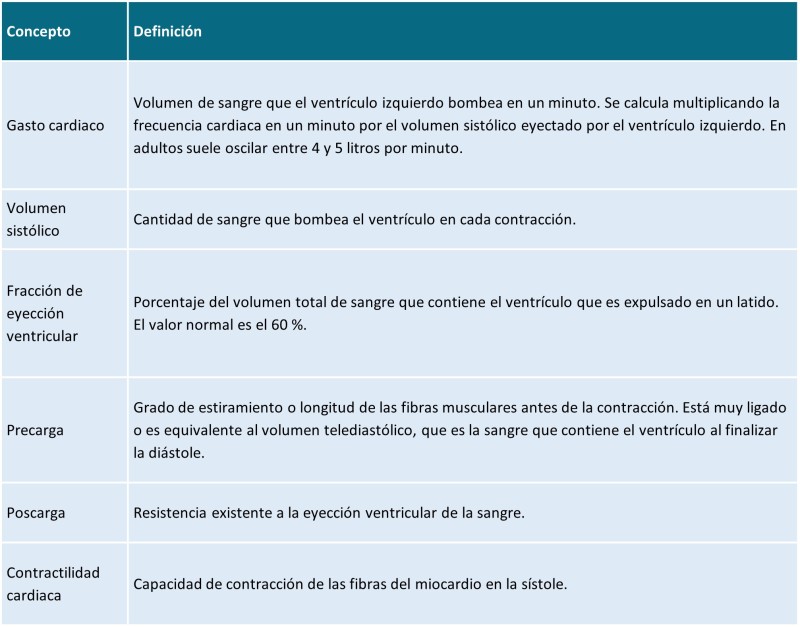

El corazón es la bomba que mueve la sangre por todo el organismo. El ciclo de contracción tiene dos fases bien diferenciadas: la sístole o contracción de los ventrículos y la diástole o relajación ventricular. De su correcto funcionamiento depende la vida y por ello es importante explicar algunos conceptos clave sobre la función cardiaca que se muestran en la tabla a continuación:

Tabla 1

Conceptos clave de la función cardiaca

1.3 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y VALORACIÓN DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR

Existen diferentes pruebas diagnósticas para la valoración de los problemas cardiovasculares que aportan información clave para establecer un diagnóstico. Las principales pruebas son:

- Electrocardiograma: registro de la actividad eléctrica del corazón de forma no invasiva mediante electrodos. Muy útil para la detección, principalmente, de alteraciones en la conducción eléctrica del corazón.

- Holter: registro de la actividad eléctrica del corazón con un dispositivo pequeño de forma continuada durante al menos 24-48 horas en las condiciones y el entorno habituales del paciente. En algunos casos puede utilizarse durante una semana. Suele utilizarse para el diagnóstico de arritmias. El agua puede dañar el monitor, por lo que deberá evitarse su uso durante el baño o actividades que impliquen agua.

- Prueba de esfuerzo (ergometría): se valora al paciente mientras realiza ejercicio que progresivamente puede aumentar la intensidad. Suele realizarse en tapiz rodante o bicicleta estática. Durante la prueba se monitoriza la actividad eléctrica del corazón mediante un electrocardiograma. También se valora la aparición de síntomas indicativos de intolerancia a un determinado nivel de actividad y de enfermedad coronaria o angina. En algunos casos se añade un análisis de gases mediante una mascarilla. El protocolo de ejercicio más usado es el de Bruce. Los criterios absolutos para la finalización de la prueba son el deseo reiterado de finalizar, dolor torácico anginoso progresivo, descenso o falta de incremento de la presión sistólica pese al aumento de la demanda, arritmias severas/malignas (extrasístole ventricular frecuente, progresiva y multiforme, rachas de taquicardia ventricular, flutter o fibrilación ventricular), síntomas del SNC (ataxia, mareo o síncope), signos de mala perfusión (cianosis, palidez) y mala señal del electro que impida un adecuado control.

- Radiografía: es útil para valorar el tamaño y la posición cardiaca y calcular valores como el índice cardiotorácico.

- Ecocardiografía: mediante el uso de ultrasonidos, con el ecógrafo colocado tórax, se puede analizar la morfología de las estructuras cardiacas (forma y tamaño), su movimiento y el funcionamiento valvular. Existe también la ecocardiografía transesofágica.

- Ecografía Doppler: permite analizar la dirección de circulación de la sangre y su velocidad mediante las ondas. Es útil en la valoración del nivel de obstrucción de algunos vasos.

- Cateterismo cardiaco: prueba invasiva que se utiliza para analizar la anatomía y función cardiaca y coronaria. También puede utilizarse para tratamientos como el implante de un stent.

- Angiografía coronaria o coronariografía: permite visualizar las arterias coronarias gracias a un contraste para ver su posible afectación por ateroesclerosis o un infarto. El acceso se realiza mediante un cateterismo.

- Cardiorresonancia magnética: permite obtener imágenes con una alta definición de forma no invasiva para el análisis de la morfología cardiaca y su funcionamiento.

- Cardiotomografía computerizada (TAC): prueba de imagen no invasiva con rayos X para la medición, entre otros usos, de cámaras cardiacas y grandes vasos.

- Isótopos radiactivos: se utilizan para valorar la forma y función cardiaca y la irrigación de las coronarias. Entre los marcadores usados están el tecnecio-99m y el talio-201.

- Estudio electrofisiológico: se utiliza para diagnosticar alteraciones del ritmo e incluso da la posibilidad de conocer el lugar donde se originan las arritmias. Es necesario realizar un cateterismo cardiaco para la prueba.

Además de las pruebas diagnósticas, es importante la realización de la anamnesis y la exploración física del paciente con problemas cardiovasculares.

- Anamnesis: el signo más habitual suele ser el edema mientras que los síntomas más prevalentes son el dolor torácico, las palpitaciones, la falta de energía y la disnea. En el caso de alguna cardiopatía familiar (que suelen ser de transmisión autosómica dominante) es importante preguntar por los antecedentes familiares de cardiopatía (es recomendable realizar un árbol familiar o genograma de tres generaciones, evaluar también a sus familiares independientemente de su edad, realizar estudios genéticos, se deben excluir las cardiopatías causadas por fenocopia, recoger y almacenar muestras de sangre y tejido de los fallecidos súbitamente con cardiopatía familiar sospechada o confirmada, dar asesoramiento reproductivo a las personas que deseen tener descendencia, incorporar psicólogos a las Unidades de Cardiopatía Familiar y, por último, fomentar la creación de asociaciones de pacientes que den apoyo).

- Exploración física: en este apartado se puede valorar la tensión arterial (diastólica, sistólica y media), los pulsos arteriales, los pulsos venosos y la auscultación cardiaca. Los ruidos normales son los relacionados con el cierre de las válvulas cardiacas: el primer ruido S1 se corresponde con el inicio de la sístole y el cierre de la válvula mitral y tricúspide, y el segundo ruido S2 con el cierre de la válvula pulmonar y aórtica de la diástole.

- Los ruidos anormales durante la auscultación cardiaca se denominan soplos cardiacos y pueden deberse a estenosis e insuficiencias valvulares y a presencia de ductus. Suelen ser funcionales o inocentes en edad pediátrica. Dentro de los ruidos anormales están el tercer ruido o S3 y el cuarto ruido o S4.

- Para realizar la auscultación cardiaca existen los conocidos como focos de auscultación: el aórtico (2.º espacio intercostal derecho en el borde del esternón), el pulmonar (2.º espacio intercostal izquierdo en el borde del esternón), el tricúspide (entre el 4.º y 5.º espacio intercostal izquierdo en el borde del esternón) y el mitral (5.º espacio intercostal izquierdo en la línea medioclavicular).

1.4 PATOLOGÍAS CARDIACAS, VENOSAS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR

Comenzamos con las patologías cardiacas hablando del derrame pericárdico, que se caracteriza por la acumulación anormal de líquido en el espacio pericárdico. Este líquido puede ser seroso, sanguinolento o purulento, dependiendo de la causa subyacente. El derrame pericárdico puede ser consecuencia de infecciones, enfermedades inflamatorias, insuficiencia cardíaca, traumatismos o incluso ciertos medicamentos.

Cuando el derrame pericárdico es significativo, puede ejercer presión sobre el corazón y comprometer su función. Esto puede manifestarse como dificultad respiratoria, fatiga, palpitaciones o incluso descompensación hemodinámica. En casos graves, el derrame pericárdico puede llevar a una situación de taponamiento cardíaco, donde la compresión del corazón por el líquido impide su correcto llenado y bombeo.

El diagnóstico de las enfermedades del pericardio se basa en la evaluación clínica, los hallazgos del examen físico y los estudios complementarios. Además del electrocardiograma, la ecocardiografía desempeña un papel fundamental en la detección y caracterización de las alteraciones pericárdicas. Este estudio permite evaluar el tamaño y la cantidad de líquido en el espacio pericárdico, así como identificar posibles signos de compromiso hemodinámico.

El tratamiento de las enfermedades del pericardio dependerá de la causa subyacente y de la gravedad de los síntomas. En el caso de la pericarditis, se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroides para aliviar el dolor y reducir la inflamación. En situaciones más graves, puede ser necesario realizar una pericardiocentesis, que consiste en drenar el líquido acumulado mediante la inserción de una aguja o un catéter en el espacio pericárdico.

Además de los síntomas mencionados, es importante destacar que la pericarditis también puede manifestarse con dolor torácico agudo y punzante, que puede irradiarse hacia el cuello, hombro izquierdo o brazo. Este dolor suele intensificarse al respirar profundamente o al acostarse boca arriba. Asimismo, es común que los pacientes experimenten fiebre, fatiga y malestar general.

En cuanto al derrame pericárdico, es fundamental tener en cuenta que su presencia puede generar una serie de complicaciones graves. Si el líquido acumulado en el espacio pericárdico aumenta de manera significativa, puede ejercer presión sobre el corazón, dificultando su capacidad para bombear sangre de manera eficiente. Esto puede llevar a una disminución del flujo sanguíneo hacia los órganos vitales y provocar síntomas como mareos, desmayos e incluso insuficiencia cardíaca.

Es importante destacar que el diagnóstico de pericarditis y derrame pericárdico se basa en una evaluación clínica exhaustiva, que incluye la historia clínica del paciente, el examen físico y los resultados de pruebas complementarias como el electrocardiograma, el ecocardiograma y análisis de sangre. Estas pruebas nos permiten determinar la causa subyacente de la pericarditis y evaluar la gravedad de la condición.

En cuanto al tratamiento, además de abordar la causa subyacente, se pueden utilizar medicamentos antiinflamatorios para aliviar los síntomas y reducir la inflamación del pericardio. En casos más graves, puede ser necesaria la realización de una pericardiocentesis, un procedimiento en el cual se drena el líquido acumulado en el espacio pericárdico para aliviar la presión sobre el corazón.

El derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco son condiciones que requieren una atención médica inmediata debido a su potencial riesgo para la vida del paciente. Estas patologías pueden ser causadas por diversas condiciones subyacentes, como infecciones, enfermedades autoinmunes, traumatismos o enfermedades cardíacas.

La ecocardiografía se ha convertido en una herramienta fundamental en el diagnóstico de estas condiciones, ya que permite una visualización clara del pericardio y la cantidad de líquido acumulado en su interior. Además, puede proporcionar información sobre la función cardíaca y la presencia de posibles complicaciones, como la compresión del corazón.

El tratamiento del derrame pericárdico se basa en aliviar la inflamación y reducir la acumulación de líquido. Los antiinflamatorios y el ácido acetilsalicílico son utilizados para controlar la inflamación y prevenir complicaciones. Sin embargo, es importante abordar la causa subyacente del derrame, ya que el tratamiento específico puede variar según la enfermedad subyacente.

En casos más graves, donde el derrame pericárdico ha progresado hacia un taponamiento cardíaco, se requiere una intervención más agresiva. La pericardiocentesis, que consiste en drenar el líquido acumulado mediante la inserción de una aguja en el pericardio, puede ser necesaria para aliviar la compresión del corazón y restaurar su función normal. En situaciones extremas, la cirugía puede ser requerida para evitar recurrencias y prevenir daños permanentes al corazón.

Es importante destacar que el taponamiento cardíaco es una emergencia médica que requiere una atención inmediata. Los síntomas como la hipotensión y la distensión de las venas del cuello son señales de alarma que indican la necesidad de una evaluación y tratamiento urgentes. La rápida identificación y manejo de estas condiciones pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte del paciente.

La distensión venosa yugular es un fenómeno que se observa en casos de congestión venosa sistémica, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca. Cuando el corazón está comprimido y la sangre no puede fluir adecuadamente a través de las venas cavas, las venas yugulares se distienden. Además, se pueden presentar ruidos cardíacos atenuados. Estos tres signos conforman la triada de Beck, que es un indicador de la congestión venosa.

En el caso de auscultar el corazón de un paciente con líquido alrededor, el líquido actúa como un amortiguador del sonido, lo que resulta en una disminución de los ruidos cardíacos. Este también es uno de los signos clínicos de la triada de Beck. Para diagnosticar este problema, se utiliza la ecocardiografía, al igual que en el caso de un derrame pericárdico. Además, se puede observar un bajo voltaje en el electrocardiograma debido al efecto amortiguador del líquido sobre la señal eléctrica cardíaca.

El tratamiento para el taponamiento cardíaco, que es una condición más grave, puede incluir la pericardiocentesis para extraer el líquido acumulado alrededor del corazón o, en casos más severos, la cirugía cardíaca. Es importante destacar una imagen que ilustra claramente esta condición, donde se muestra un corazón atrapado en una burbuja de líquido o gas, con las venas yugulares distendidas, la arteria hipotensa y los ruidos cardíacos disminuidos.

Otra patología cardíaca que puede presentarse es la endocarditis infecciosa, que es una infección de la capa interna del corazón. Esta enfermedad tiene una alta tasa de mortalidad y puede generar complicaciones graves. Es fundamental ser conscientes de esta condición y estar alerta a sus posibles manifestaciones clínicas. La guía define como pacientes de riesgo de endocarditis infecciosa a aquellos que han padecido previamente la enfermedad, aquellos con prótesis valvulares y aquellos con cardiopatías congénitas. En estos casos, se recomienda realizar profilaxis antibiótica antes de someterse a procedimientos de riesgo, como tratamientos quirúrgicos dentales o intervenciones en la vía aérea o gastrointestinal.

Los síntomas clínicos de la endocarditis infecciosa incluyen fiebre y la presencia de soplos cardíacos. Para el diagnóstico, se utiliza la ecocardiografía transtorácica y se realiza un hemocultivo para identificar la bacteria causante de la infección.

El tratamiento de la endocarditis infecciosa consiste en el uso de antibióticos específicos para combatir la infección bacteriana. Además, se pueden realizar exámenes de imágenes, como radiografías, para identificar signos característicos de la enfermedad, como la hemorragia en astillas, las manchas en el rostro y la glomerulonefritis.

Es importante destacar que la endocarditis infecciosa puede asociarse con complicaciones cardíacas adicionales, como la miocarditis o inflamación del músculo cardíaco. Por lo tanto, es fundamental realizar un seguimiento adecuado y un tratamiento integral para prevenir daños adicionales al corazón. La principal causa que ha generado una gran cantidad de información y noticias negacionistas relacionadas con el Covid-19 son los virus. Es importante destacar que, al inicio de la vacunación, se reportaron casos de miocarditis asociados a la vacuna. Sin embargo, estudios posteriores han demostrado que el número de casos de miocarditis asociados a la infección por el virus es mucho mayor que los casos post vacunación. Además, no se puede descartar que aquellos que presentaron miocarditis después de la vacunación ya hubieran padecido previamente el Covid-19. Por lo tanto, es importante recordar que la principal causa de la miocarditis es la infección viral, aunque también puede estar relacionada con la activación inmune o sustancias tóxicas.

La miocarditis es una patología grave que puede llevar a complicaciones como insuficiencia cardíaca aguda, dilatación del miocardio, miocardiopatía dilatada e incluso muerte súbita. Los síntomas característicos de esta enfermedad incluyen dolor torácico y disnea, que son comunes en los problemas cardíacos. Dependiendo de la gravedad, pueden presentarse síncopes u otros problemas relacionados.

Además, es relevante mencionar el síndrome de Tako-Tsubo, también conocido como el síndrome del corazón roto. Este síndrome clínicamente diagnosticado se caracteriza por un intenso dolor en el corazón que puede ser experimentado después de una ruptura sentimental o la pérdida de un ser querido. El nombre Tako-Tsubo proviene de un recipiente utilizado en Japón para atrapar pulpos, ya que se observó que el corazón de las personas afectadas se asemejaba a la forma de este recipiente. Es importante tener en cuenta que el síndrome de Tako-Tsubo es una condición médica real y no solo una expresión figurativa.

En resumen, la miocarditis puede ser causada por infecciones virales, activación inmune o sustancias tóxicas. Es una enfermedad grave que puede llevar a complicaciones cardíacas y se manifiesta a través de síntomas como dolor torácico y disnea. Además, el síndrome de Tako-Tsubo, también conocido como el síndrome del corazón roto, es una condición médica real que se caracteriza por un intenso dolor en el corazón después de una experiencia emocional traumática. Además de las patologías de la aorta y las arterias periféricas, es fundamental comprender la importancia de mantener una buena salud cardiovascular en general. El sistema arterial es vital para el suministro de sangre y oxígeno a todos los tejidos y órganos del cuerpo, y cualquier alteración en su funcionamiento puede tener consecuencias graves.

El síndrome de Tako-Tsubo, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo el estrés emocional puede afectar directamente al corazón y desencadenar síntomas similares a los de un infarto. Esta condición nos recuerda la estrecha relación entre el estado emocional y la salud física, y la importancia de abordar el estrés de manera adecuada para prevenir complicaciones cardiovasculares.

En cuanto a las patologías de la aorta, es necesario mencionar algunas de las más comunes, como la disección aórtica, que es una emergencia médica en la que se produce una separación de las capas de la pared aórtica, poniendo en riesgo la integridad de la arteria. Otra condición a tener en cuenta es la aneurisma de aorta, que se caracteriza por la dilatación anormal de la pared aórtica, lo que puede llevar a la ruptura y hemorragia interna.

En cuanto a las arterias periféricas, es importante destacar que las enfermedades arteriales periféricas son una causa significativa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Estas patologías afectan a las arterias que suministran sangre a las extremidades, como las piernas y los brazos, y pueden manifestarse como dolor, debilidad o dificultad para caminar.

El conocimiento de estas patologías arteriales y su correcto diagnóstico es esencial para brindar un tratamiento adecuado y prevenir complicaciones graves. Además, es fundamental promover estilos de vida saludables que incluyan una dieta equilibrada, ejercicio regular y control del estrés, para mantener la salud cardiovascular y prevenir el desarrollo de enfermedades arteriales. Las patologías que podemos encontrar en la aorta y en otras arterias incluyen los aneurismas, que son deformaciones o dilataciones de las paredes arteriales. Los aneurismas son una de las patologías más comunes en la arteria aorta, después de la aterosclerosis, que es la acumulación de placas de ateroma en las paredes arteriales. Dependiendo de las características del aneurisma, se le puede dar diferentes nombres. Si afecta a todas las capas de la arteria, se denomina aneurisma verdadero, mientras que si solo afecta a algunas capas se le llama pseudoaneurisma. Además, los aneurismas pueden tener diferentes formas, como fusiforme, que afecta a todas las circunferencias de la arteria, o sacular, que se presenta como un saquito en la pared arterial.

En cuanto a los aneurismas de la aorta torácica y abdominal, el aneurisma abdominal es más frecuente que el torácico. La principal causa de ambos tipos de aneurismas es la degeneración asociada a la aterosclerosis. A medida que la aterosclerosis reduce la elasticidad de la arteria, esta se vuelve más rígida y propensa a deformarse, lo que puede dar lugar a la formación de un aneurisma. Es importante destacar que los aneurismas suelen ser asintomáticos, es decir, no presentan síntomas evidentes, hasta que comprimen o bloquean estructuras cercanas, como el hígado, las cuerdas vocales o la tráquea.

En el caso de los aneurismas torácicos, los traumatismos torácicos pueden ser una causa importante. Un golpe fuerte contra el volante de un coche, por ejemplo, puede generar un aumento repentino de presión en la arteria y provocar una deformación. Por lo tanto, es fundamental estar atentos a los factores de riesgo y realizar un seguimiento médico regular para detectar y tratar los aneurismas de manera oportuna. Los aneurismas son una condición en la cual una arteria se dilata de manera anormal y puede presentar riesgos graves para la salud. Si un aneurisma se vuelve sintomático o crece rápidamente, puede comprimir estructuras adyacentes o incluso romperse, lo cual puede resultar en una hemorragia interna y un dolor intenso. El objetivo del tratamiento es prolongar la supervivencia del paciente y evitar la rotura del aneurisma.

El enfoque del tratamiento dependerá del estado del paciente y del aneurisma. Si el aneurisma está causando síntomas significativos o comprimiendo estructuras subyacentes, se puede considerar la opción de una cirugía. Sin embargo, si el aneurisma está creciendo lentamente y el paciente tiene un alto riesgo quirúrgico, se pueden utilizar prótesis endovasculares para evitar la rotura. Estas prótesis se colocan dentro de la arteria aorta y saltan el aneurisma.

En casos más graves, donde el aneurisma está muy dilatado o el paciente presenta un alto riesgo, se pueden utilizar prótesis totales para reemplazar la sección afectada de la arteria. Estas prótesis simulan la función de la arteria y se colocan por completo en lugar de solo dentro de ella.

Además de los aneurismas, también existen otras condiciones relacionadas con la aorta, como el síndrome aórtico agudo. En este síndrome, puede ocurrir una rotura en la capa íntima o en los vasa vasorum de la capa media de la arteria. Estas roturas pueden generar hemorragias o filtraciones de sangre, lo cual representa un riesgo grave para la salud del paciente.

Además de las clasificaciones de DeBakey y Stanford, es importante destacar que el síndrome aórtico agudo puede presentarse en diferentes contextos clínicos y estar asociado a diversas condiciones subyacentes. Entre las causas más comunes se encuentran la hipertensión arterial, enfermedades del tejido conectivo como el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos, y la presencia de placas de ateroma en la pared de la aorta.

Es fundamental tener en cuenta que el síndrome aórtico agudo puede manifestarse de manera súbita y con síntomas que varían en intensidad y localización. El dolor intenso y desgarrador, característico de la disección aórtica, puede irradiarse hacia la espalda, el abdomen o incluso el cuello. Además del dolor, los pacientes pueden experimentar otros síntomas como dificultad para respirar, palpitaciones, sudoración excesiva y sensación de desmayo.

El diagnóstico temprano y preciso del síndrome aórtico agudo es crucial para evitar complicaciones graves, como la ruptura aórtica, que puede llevar a un shock hemorrágico y poner en peligro la vida del paciente. Por esta razón, se recomienda una evaluación médica inmediata ante la sospecha de esta condición, y se utilizan pruebas de imagen avanzadas, como la angiotomografía o la ecocardiografía transesofágica, para confirmar el diagnóstico y determinar el enfoque terapéutico más adecuado.

En cuanto al tratamiento, este puede variar según la situación clínica de cada paciente. En los casos de disección aórtica tipo A, la cirugía de reemplazo de la porción afectada de la aorta es la opción terapéutica preferida. Por otro lado, en los casos de disección aórtica tipo B, se puede optar por un manejo médico conservador, que incluye el control de la presión arterial y el seguimiento estrecho del paciente para evaluar la progresión de la enfermedad.

La coartación aórtica es una condición en la que se produce un estrechamiento de la luz aórtica, lo que dificulta la expulsión de la sangre. Este estrechamiento genera una resistencia vascular significativa y puede ser congénito. El tratamiento para esta patología suele ser quirúrgico, con el objetivo de dilatar la parte afectada.

Otra patología relacionada con la aorta es la aterosclerosis aórtica, que se caracteriza por la acumulación de lípidos en las capas internas y medias de la arteria. Esta acumulación forma placas que pueden generar trombos y provocar problemas graves, como infartos o síndromes coronarios agudos.

En cuanto al diagnóstico, la clínica y el tratamiento de las patologías aórticas, es importante realizar pruebas de imagen para evaluar posibles dilataciones o estrechamientos de las arterias. El dolor característico de la disección aórtica se describe como profundo y punzante, y puede manifestarse en la zona torácica o en la espalda. En el caso de un aneurisma de la aorta abdominal, la presión sobre estructuras adyacentes puede generar malestar abdominal.

El tratamiento farmacológico se centra en reducir la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, con el objetivo de relajar las arterias y prevenir complicaciones. En casos de disección de tipo A o aorta ascendente, la cirugía puede ser necesaria y más efectiva.

En cuanto a las arterias periféricas, la principal patología es la aterosclerosis. Esta condición también se caracteriza por la acumulación de lípidos en las arterias, lo que puede generar hipotiroidismo si afecta a las arterias cerebrales.

La aterosclerosis es una enfermedad cardiovascular que se caracteriza por la acumulación de placa en las arterias, lo cual puede llevar a la obstrucción de las mismas. Esta condición puede afectar a las arterias periféricas, como las de las piernas, y generar una sintomatología conocida como claudicación intermitente.

La claudicación intermitente se produce debido a la oclusión arterial periférica crónica, lo cual provoca una disminución en el flujo sanguíneo y nutrientes hacia la parte inferior de la pierna. Además, se puede observar una disminución en la intensidad del pulso y una sensación de frialdad en la zona afectada. Otros signos incluyen una coloración pálida en la piel, retraso en la cicatrización de heridas y posibles alteraciones en las faneras, como la caída del vello o el cambio en la apariencia de las uñas.

El diagnóstico de la claudicación intermitente se puede realizar a través de un examen físico, donde se evalúa la intensidad del pulso, la temperatura de la zona afectada y se observan posibles cambios en la piel y las faneras. Además, se pueden utilizar pruebas como el eco doppler para medir el índice de tobillo-brazo y evaluar el flujo sanguíneo en las arterias periféricas.

El tratamiento de la claudicación intermitente se basa en cambios en el estilo de vida, como dejar de fumar, llevar una alimentación saludable y realizar ejercicio regularmente. En casos más graves, se pueden utilizar medicamentos antiagregantes plaquetarios o recurrir a la cirugía para desobstruir la zona afectada.

Es importante destacar que la claudicación intermitente se presenta cuando se realiza actividad física que demanda un mayor flujo sanguíneo en la zona afectada. Los síntomas incluyen parestesias y calambres, los cuales pueden obligar al paciente a detenerse y descansar.

La claudicación intermitente, también conocida como síndrome del escaparate en algunos lugares, se caracteriza por el dolor o disconfort en las piernas al caminar, que desaparece después de un breve periodo de descanso. Para evaluar esta condición, se recomienda utilizar la escala de Edimburgo, una herramienta de valoración ampliamente utilizada. Es importante destacar que la claudicación intermitente típica se manifiesta con dolor en los gemelos, mientras que la claudicación atípica se presenta en los muslos o glúteos.

Además de la escala de Edimburgo, existen otras escalas de clasificación, como la de Rutherford y la de Fontaine. Estas clasificaciones permiten evaluar la gravedad de la enfermedad arterial obstructora periférica, que es la causa subyacente de la claudicación intermitente. La escala de Fontaine, por ejemplo, utiliza los metros como referencia para determinar la distancia a la que aparece la claudicación. Los grados más leves de la enfermedad se encuentran en los números más bajos de la escala, mientras que los números más altos indican estados más avanzados y graves de la enfermedad.

Es importante destacar que la obstrucción arterial en la claudicación intermitente puede llevar a una disminución en el suministro de nutrientes a los tejidos, lo que puede resultar en necrosis o gangrena en casos graves. Por lo tanto, es fundamental realizar una evaluación adecuada y seguir el tratamiento recomendado para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados. Además de la evaluación del índice tobillo-brazo, es importante destacar que existen diferentes estrategias de tratamiento para abordar la aterosclerosis periférica y reducir el riesgo cardiovascular en los pacientes. Estas estrategias incluyen cambios en el estilo de vida, como una alimentación saludable, la práctica regular de ejercicio físico, el control del peso y la cesación del tabaquismo.

Asimismo, en casos más avanzados de aterosclerosis periférica, puede ser necesario recurrir a tratamientos farmacológicos para controlar los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial, la diabetes o la dislipidemia. Estos tratamientos pueden incluir el uso de antihipertensivos, hipolipemiantes o medicamentos para controlar la glucemia.

En algunos casos, cuando la aterosclerosis periférica ha progresado significativamente y existe un riesgo inminente de complicaciones graves, puede ser necesario recurrir a intervenciones quirúrgicas o procedimientos endovasculares. Estos procedimientos incluyen la angioplastia con colocación de stent, la endarterectomía o la cirugía de bypass, dependiendo de la localización y gravedad de la obstrucción arterial.

Es importante destacar que el tratamiento de la aterosclerosis periférica debe ser individualizado y adaptado a las necesidades y características de cada paciente. La colaboración multidisciplinaria entre cardiólogos, cirujanos vasculares, endocrinólogos y otros especialistas es fundamental para brindar una atención integral y mejorar los resultados clínicos.

Además de las enfermedades arteriales y venosas, es importante destacar la estrecha relación que tienen con el riesgo cardiovascular. Las patologías vasculares no solo afectan a las extremidades, sino que también pueden tener un impacto significativo en la salud del corazón y los vasos sanguíneos en general.

La enfermedad arterial periférica, por ejemplo, es un marcador de enfermedad cardiovascular sistémica. Las personas con obstrucción de las arterias de las extremidades inferiores tienen un mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, como un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, el diagnóstico y tratamiento tempranos de la enfermedad arterial periférica son fundamentales para prevenir complicaciones graves.

En cuanto a las patologías venosas, como las várices o la insuficiencia venosa crónica, también se ha observado una asociación con el riesgo cardiovascular. Estas condiciones pueden indicar una disfunción del sistema venoso que afecta la circulación sanguínea y el retorno venoso al corazón. Esto puede aumentar la carga sobre el sistema cardiovascular y contribuir al desarrollo de enfermedades como la hipertensión arterial o la insuficiencia cardíaca.

Por lo tanto, es crucial que los profesionales de la salud estén atentos a los signos y síntomas de las enfermedades vasculares, tanto arteriales como venosas, y realicen una evaluación integral de los pacientes. Esto incluye la realización de pruebas diagnósticas, como el índice tobillo-brazo, para identificar posibles alteraciones en el flujo sanguíneo y establecer un plan de tratamiento adecuado.

Además, es fundamental promover la conciencia sobre la importancia de mantener un estilo de vida saludable, que incluya una alimentación equilibrada, la práctica regular de ejercicio físico y la abstención de hábitos perjudiciales, como el tabaquismo. Estas medidas pueden ayudar a prevenir y controlar las enfermedades vasculares, reduciendo así el riesgo cardiovascular y mejorando la calidad de vida de las personas. El principal apoyo para el retorno venoso son las válvulas unidireccionales en las piernas, las cuales previenen el reflujo sanguíneo y ayudan a la contracción muscular en la actividad física. Los principales problemas de las venas incluyen la trombosis venosa profunda, que se caracteriza por la formación de coágulos en las venas profundas de las extremidades inferiores. Las causas principales de esta condición son la hipercoagulabilidad, lesiones venosas e inmovilidad, aunque también pueden influir el embarazo y la obesidad, que dificultan el retorno venoso debido al aumento de peso y compresión en la zona. Los síntomas de la trombosis venosa profunda varían según la ubicación y tamaño del coágulo, pudiendo incluir dolor, inflamación y enrojecimiento en la zona afectada. La complicación más temida es la tromboembolia pulmonar, donde un coágulo se desprende y bloquea las arterias pulmonares, lo que puede ser fatal. Para prevenir la trombosis venosa profunda y sus complicaciones, se recomienda la movilización precoz después de cirugías, el uso de heparinas de bajo peso molecular para controlar la hipercoagulabilidad y, en casos graves, la colocación de dispositivos de prevención en pacientes con predisposición a la formación de coágulos. Además, es importante tener en cuenta otros factores de riesgo, como la edad avanzada y antecedentes familiares de trombosis, para implementar medidas preventivas adecuadas. En el ámbito de la patología venosa, existen diversas opciones de tratamiento para abordar condiciones como la trombosis venosa profunda y las venas varicosas. En el caso de la trombosis venosa profunda, es posible considerar la colocación de un filtro en la vena cava o, en situaciones en las que los trombos son de gran tamaño, se puede requerir una trombectomía o una trombólisis para extraerlos o disolverlos, respectivamente.

Por otro lado, las venas varicosas o varices son una de las principales afecciones venosas, y en muchas ocasiones se presentan como un problema estético, como las arañas vasculares. Estas arañas vasculares se caracterizan por pequeñas líneas coloreadas en tonos azules o morados en la piel. A medida que las venas varicosas se desarrollan, pueden manifestarse como venas tortuosas o dilatadas, y su tamaño puede variar. La sedestación prolongada y el uso de prendas compresivas, como medias ajustadas o pantalones ajustados, pueden contribuir a la aparición de venas varicosas, especialmente en profesiones que requieren estar de pie durante largos períodos de tiempo, como el caso de las azafatas. Otros factores que pueden favorecer esta condición incluyen el envejecimiento, el embarazo, la obesidad y ciertos medicamentos.

En cuanto a los síntomas, en la mayoría de los casos las venas varicosas se perciben como un problema estético. Sin embargo, a medida que afectan a un mayor número de venas o a venas de mayor calibre, pueden surgir sensaciones de pesadez o dolor en las piernas. En etapas más avanzadas, pueden presentarse calambres, picazón e incluso alteraciones en la piel, como úlceras que tardan más en sanar.

El tratamiento de las venas varicosas generalmente implica un seguimiento de la evolución de la enfermedad. En casos sin sintomatología o cuando no hay afectación significativa, se puede implementar educación sanitaria para prevenir la progresión de la enfermedad, incluyendo recomendaciones como la pérdida de peso. En situaciones más avanzadas, se pueden utilizar medias de compresión para aliviar los síntomas y mejorar la circulación venosa. Además, existen opciones terapéuticas adicionales que pueden ser consideradas según la evaluación médica de cada caso.

El uso de medias de compresión graduada es preferible a las medias de compresión convencionales, ya que ejercen una mayor presión en la parte inferior de la pierna y una presión menor hacia arriba. Esto facilita el retorno venoso y evita la compresión excesiva en toda la pierna. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ciertos productos como los push ups o los dispositivos que se colocan en la barriga o en el trasero pueden generar una presión desequilibrada, lo cual resulta contraproducente.

En casos más graves de insuficiencia venosa, donde los cambios en los hábitos de vida, la pérdida de peso y la actividad física no son suficientes, puede ser necesario recurrir a la fleboextracción. Este procedimiento consiste en extraer la vena afectada mediante un catéter. En situaciones aún más avanzadas, puede desarrollarse la insuficiencia venosa crónica, donde las válvulas venosas ya no funcionan correctamente y la sangre no puede ascender adecuadamente. En estos casos, el enfoque clínico, el tratamiento y la prevención son similares a los de las varices, como evitar el uso de medias de compresión, controlar la obesidad, entre otros.

Para diagnosticar este problema, se requiere una historia clínica detallada y exhaustiva, donde se evalúen los síntomas y antecedentes médicos del paciente. Además, pueden ser necesarios estudios complementarios como ecografías o pruebas de función venosa para confirmar el diagnóstico y determinar el mejor enfoque terapéutico. Es fundamental abordar la insuficiencia venosa de manera integral, considerando tanto el tratamiento como la prevención de futuras complicaciones. Además de las escalas de clasificación mencionadas, es importante destacar que la insuficiencia venosa crónica es una condición médica crónica y progresiva que afecta a un gran número de personas en todo el mundo. Se caracteriza por un mal funcionamiento de las venas de las extremidades inferiores, lo que provoca síntomas como pesadez, dolor, hinchazón y la aparición de venas varicosas.

La insuficiencia venosa crónica puede tener diversas causas, como la predisposición genética, el embarazo, la obesidad, el sedentarismo y la falta de ejercicio. Además, factores como el envejecimiento, el tabaquismo y la exposición prolongada a altas temperaturas también pueden contribuir al desarrollo de esta condición.

Es importante destacar que la insuficiencia venosa crónica no solo afecta la calidad de vida de los pacientes, sino que también puede tener consecuencias graves si no se trata adecuadamente. Las complicaciones pueden incluir úlceras venosas, infecciones recurrentes, trombosis venosa profunda y síndrome postflebítico.

Por lo tanto, es fundamental que los pacientes busquen atención médica especializada para recibir un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado. Los médicos especialistas en enfermedades vasculares pueden realizar una evaluación exhaustiva de los síntomas, realizar pruebas diagnósticas y recomendar el enfoque terapéutico más adecuado para cada caso.

Además de los tratamientos mencionados anteriormente, como la escleroterapia y la cirugía de venas, existen otras opciones terapéuticas disponibles, como la terapia de compresión, que consiste en el uso de medias o vendajes compresivos para mejorar el flujo sanguíneo y reducir los síntomas. También se pueden prescribir medicamentos para aliviar el dolor y la inflamación, así como para mejorar la circulación.

Además de la evaluación de la gravedad de la insuficiencia venosa crónica y el riesgo cardiovascular, es importante destacar la importancia de llevar un estilo de vida saludable en general. La adopción de hábitos como la práctica regular de ejercicio físico, el control del estrés y el mantenimiento de un peso adecuado son aspectos clave para promover la salud cardiovascular.

El ejercicio físico, en particular, tiene múltiples beneficios para el sistema circulatorio. Ayuda a fortalecer los músculos de las piernas, lo que favorece el retorno venoso y mejora la circulación sanguínea. Además, el ejercicio aeróbico contribuye a reducir la presión arterial, controlar los niveles de colesterol y promover la pérdida de peso, lo cual disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Por otro lado, el control del estrés es fundamental, ya que el estrés crónico puede tener un impacto negativo en la salud cardiovascular. El estrés prolongado puede aumentar la presión arterial, desencadenar arritmias cardíacas y promover la inflamación en el sistema circulatorio. Por lo tanto, es importante encontrar técnicas de relajación que nos ayuden a manejar el estrés de manera efectiva, como la meditación, el yoga o la práctica de actividades que nos brinden bienestar emocional.

Asimismo, mantener un peso adecuado es esencial para prevenir enfermedades cardiovasculares. El exceso de peso puede aumentar la presión arterial, los niveles de colesterol y la resistencia a la insulina, lo que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón. Una alimentación equilibrada y controlada en calorías, junto con la práctica regular de ejercicio, son fundamentales para mantener un peso saludable.

El consumo de vegetales y cereales integrales se recomienda para aumentar la ingesta de fibra y reemplazar las grasas saturadas por las no saturadas. Además, es importante limitar el consumo de alcohol a menos de 100 gramos por semana. Se aconseja incluir pescado graso al menos una vez a la semana y evitar el consumo de carne procesada, como embutidos y salchichas. En cuanto al azúcar, se recomienda que los azúcares libres no superen el 10% de las calorías diarias. Es fundamental abandonar el hábito de fumar y mantener niveles adecuados de LDL y triglicéridos. En relación al ejercicio, se sugiere que las personas obesas realicen ejercicios de fuerza al menos tres veces por semana, a pesar de que comúnmente se asocie la actividad cardiovascular como única opción. El ejercicio de fuerza también es beneficioso para mejorar el riesgo cardiovascular en personas con hipertensión descontrolada. Además, es importante destacar que el ejercicio regular en general es fundamental para mantener una buena salud. La tensión arterial sistólica por encima de 160 es un valor preocupante que requiere atención médica. Es importante destacar que realizar ejercicios de alta intensidad sin tener controlada la tensión arterial puede ser riesgoso. El deporte intenso puede aumentar los niveles de tensión arterial y, por lo tanto, no es recomendable en casos de hipertensión no controlada.

Además, en el caso de patologías coronarias congénitas, es decir, anomalías estructurales en las arterias coronarias desde el nacimiento, se desaconseja la participación en deportes de competición que requieran un esfuerzo excesivo de moderado a alto. Por lo tanto, si se presenta un paciente deportista con una anomalía congénita de las arterias coronarias, se le recomendaría evitar el deporte de moderada a alta intensidad.

Es importante recordar que, en otras patologías, como la miocarditis aguda y la pericarditis aguda, también se requiere precaución al retomar la actividad física. Se recomienda realizar un examen exhaustivo previo antes de volver a practicar deporte en caso de miocarditis aguda. En el caso de la pericarditis aguda, se sugiere esperar al menos entre 30 días y 3 meses para una recuperación completa.

Es relevante mencionar que, en el contexto de la vacunación contra el COVID-19, algunos profesionales de la salud han recomendado evitar el ejercicio de alta intensidad durante la primera semana después de la vacunación, como medida preventiva debido a la posible asociación entre la vacuna y la miocarditis. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tema del deporte en casos de miocarditis y pericarditis es controvertido y requiere evaluación individualizada.

Además de la escala de riesgo establecida por la Asociación Americana del Corazón, es importante tener en cuenta otros factores que pueden influir en la seguridad de la actividad sexual en personas con patologías cardíacas. Por ejemplo, la estabilidad de la enfermedad cardíaca y el control de los factores de riesgo, como la presión arterial alta, el colesterol elevado y la diabetes, son aspectos cruciales a considerar.

Es fundamental que los pacientes mantengan una comunicación abierta y sincera con su médico acerca de sus inquietudes y dudas relacionadas con la actividad sexual. El médico podrá evaluar la situación individual de cada paciente, teniendo en cuenta su historial médico, los resultados de pruebas y exámenes, y brindar recomendaciones personalizadas.

Es importante destacar que la actividad sexual no solo implica el aspecto físico, sino también el emocional. El estrés, la ansiedad y la depresión pueden afectar la salud cardiovascular y, por ende, la capacidad para llevar a cabo la actividad sexual de manera segura. Por lo tanto, es fundamental abordar estos aspectos emocionales y buscar el apoyo adecuado, ya sea a través de terapia psicológica o de grupos de apoyo.

En resumen, si bien es comprensible que las personas con patologías cardíacas tengan preocupaciones sobre la actividad sexual, es importante tener en cuenta que, en muchos casos, se puede llevar a cabo de manera segura. Siguiendo las recomendaciones médicas, manteniendo un control adecuado de la enfermedad cardíaca y abordando los aspectos emocionales, es posible disfrutar de una vida sexual plena y satisfactoria.

BIBLIOGRAFÍA

- Asociación Española de Enfermería en Cardiología [Internet]. Enfermedades. [Citado el 21 de abril de 2021]. Recuperado a partir de: https://www.enfermeriaencardiologia.com/enferme- dades/

- Asociación Española de Enfermería en Cardiología [Internet]. Publicaciones y salud cardiovascular. [Citado el 21 de abril de 2021]. Recuperado a partir de: https://www.enfermeriaencar- diologia.com/publicaciones/manuales/

- Ausejo Ramos T, Ramón Trapero JL, Cuerda Santaren D. Reconocimiento electrocardiográfico de una dextrocardia. Atención Primaria. 2017; 49(2):120-121.

- Barriales-Villa R et al. Protocolo de actuación en las cardiopatías familiares: síntesis de recomendaciones y algoritmos de actuación. Revista Española de Cardiología. 2016; 69(3):300-309.

- European Society for Vascular Surgery [Internet]. Guidelines. [Citado el 21 de abril de 2021]. Recuperado a partir de: https:// www.esvs.org/journal/guidelines/

- European Society of Cardiology (ESC) [Internet]. Guidelines and Scientific Documents. [Citado el 21 de abril de 2021]. Recuperado a partir de : https://www.escardio.org/Guidelines

- Fundación Española del Corazón [Internet]. Recursos didácticos. [Citado el 21 de abril de 2021]. Recuperado de: https://fundaciondelcorazon.com/corazon-facil/recursos-didacticos.html

- Sociedad Española de Cardiología [Internet]. Científico-Guías Clínicas. [Citado el 21 de abril de 2021]. Recuperado a partir de: https://secardiologia.es/cientifico/guias-clinicasDomarus A, Farreras Valenti P, Rozman C. Medicina Interna (16ª ed.). Elsevier; 2010.

- European Respiratory Society [Internet]. Guidelines [Citado el 21 de abril de 2021]. Recuperado a partir de: https://www.ersnet. org/guidelines/

- Jurado Gómez B, De Toro Torres E. Neumología básica: aspectos prácticos en atención primaria. Formación Alcalá; 2019.

- Halliday NL, Chung HM. Anatomía, SerieRT. Wolters Kluwer; 2021.

- Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica [Internet]. Guías y consensos SEPAR [Citado el 21 de abril de 2021]. Recuperado a partir de: https://www.separ.es/node/1099