11.1 REPASO ANATÓMICO Y FISIOLÓGICO

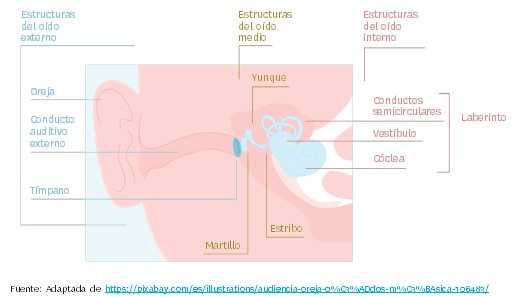

Partes del oído:

- Conducto auditivo externo: conduce el sonido hasta el tímpano y aumenta su resonancia. Tiene una longitud de 2,5 cm y une la oreja y el tímpano. Las paredes están recubiertas de piel, pelos, glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas.

Anatomía del oído

- Tímpano: membrana fibrosa que vibra con la llegada del sonido y lo transforma en ondas sónicas al oído medio.

- Huesecillos: el martillo, el yunque y el estribo forman el oído medio. Están articulados en cadena y su función es llevar las ondas hasta el oído interno. En el oído medio, está la trompa de Eustaquio, que comunica con la nasofaringe para igualar las presiones de ambas cavidades.

- Oído interno: ubicado en el hueso temporal, donde se encuentran los conductos semicirculares (encargados del equilibrio) y la cóclea (encargada de transformar las ondas sónicas en estímulos nerviosos y pasarlas al nervio VIII). Dentro de la cóclea está el órgano de Corti, cuya función es diferenciar las distintas frecuencias de sonido.

11.2 OTITIS EXTERNA

La otitis externa es la inflamación del conducto auditivo externo.

La etiología generalmente es bacteriana: Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus son los microorganismos más habituales. También puede ser provocada por hongos, traumatismos o alergias.

El factor de riesgo más importante es la humedad porque altera el equilibrio del oído interno. Los nadadores, surfistas y otros deportistas acuáticos tienen hasta 5 veces más riesgo; de hecho, también se le conoce como oído del nadador.

La clínica es dolor intenso de oído, calor local, dolor al masticar y en muchas ocasiones sensación de oído taponado. Una buena diferencia con la otitis media es el dolor al movilizar la oreja que será intenso en la otitis externa.

El tratamiento consiste en antibióticos y antinflamatorios locales. La aplicación de calor local puede aliviar el dolor.

Cuidados:

- Educar sobre la aplicación de gotas óticas: recordar al paciente que estire la oreja hacia arriba y hacia afuera para aumentar la penetración del fármaco. Dejará la cabeza ladeada 5 minutos y, después, taponará suavemente el oído con un algodón durante 15-20 minutos.

- Recomendar que no realice deportes acuáticos hasta 7 o 10 días después del cuadro.

- Prevenir futuros episodios: en el agua, tener los oídos tapados con tapones o con gorro. Secar los oídos inmediatamente al salir del agua. No utilizar objetos ni bastoncillos para limpiar el oído, recomendar irrigaciones de agua templada con una pera o jeringa.

11.3 OTITIS MEDIA

La otitis media es la inflamación del oído medio. Es más habitual en lactantes y población infantil.

La forma más habitual es la otitis media aguda o supurativa, causada por bacterias que ascienden por la trompa de Eustaquio en procesos catarrales o de infección de vías respiratorias superiores. Las bacterias más comunes son el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pyogenes. La mayoría de los casos son de este tipo, por eso la otitis media también puede definirse como la presencia de exudado en la cavidad media del oído.

Las manifestaciones pueden ser:

- Dolor agudo e intenso de oído.

- Posible dolor en la zona mastoidea.

- Fiebre (habitualmente).

- En la otoscopia: tímpano enrojecido, abombado. Pueden llegar a verse burbujas o líquido a través del tímpano.

- Otorrea si la colección supurativa ejerce presión suficiente como para perforar el tímpano

- Otros: hipoacusia, acúfenos, mareo...

- En lactantes es difícil de valorar y de explorar, por eso es importante observar el comportamiento, los despertares, el tono del llanto. Además, suele acompañar a los procesos catarrales.

- La mayoría de los casos pueden curarse espontáneamente. El tratamiento es sintomático (analgésicos y antinflamatorios) y antibióticos por vía oral.

11.4 HIPOACUSIA

La hipoacusia es la dificultad para percibir los sonidos.

Mientras que la sordera total suele tener un origen congénito, las hipoacusias normalmente son adquiridas. Sin embargo, en la literatura se encuentra también la palabra hipoacusia para hacer referencia a las sorderas.

Las causas pueden ser lesiones en el oído externo, medio, interno o en las vías auditivas centrales.

Las hipoacusias se dividen en 2 tipos:

- De conducción: el sonido no llega al oído interno.

- Neurosensorial: el estímulo no sale del oído interno.

11.4.1 Hipoacusia de conducción

Hablamos de hipoacusia de conducción cuando cualquier evento dificulta el paso del sonido desde la oreja hasta el oído interno.

Causas:

- Obstrucción: por tapón de cerumen, edema del conducto auditivo externo, estenosis y tumores. La obstrucción es la causa más habitual.

- Perforación timpánica.

- Inmovilidad de los huesecillos.

La dificultad de audición ocurre para todas las frecuencias.

Son personas que se benefician del uso de audífono porque normalmente el volumen de los ruidos supera el umbral de audición, por lo que puede amplificarse con estos aparatos. Además, pueden discriminar la voz sobre otros sonidos ambientales.

11.4.2 Hipoacusia neurosensorial

El sonido llega correctamente al oído interno, pero este no es capaz de interpretarlo o de transformarlo correctamente en estímulos nerviosos.

El trastorno puede estar en el oído interno, en el nervio auditivo o en las vías nerviosas cerebrales.

Entre las causas más habituales destacan:

- Exposición al ruido: lesiona las células ciliadas del órgano de Corti. Puede ser por un ruido repentino muy fuerte, como explosiones, o por un ruido fuerte continuado, como ocurre en algunas profesiones.

- Fármacos ototóxicos: algunos antibióticos, la furosemida, los quimioterápicos, etc. pueden lesionar el oído interno.

- Infecciones: meningitis, infecciones virales.

- Enfermedad de Ménière.

- Presbiacusia: trastorno ocasionado por el envejecimiento y que ocasiona trastornos en el órgano de Corti.

- Neurinoma: tumor benigno del par craneal VIII. Causa problemas por ocupación de estructuras.

- Otros: tumores, enfermedades desmielinizantes, traumatismos...

Afecta especialmente a las frecuencias altas, lo cual provoca que las voces se perciban peor que el ruido ambiente. Este tipo de personas no se pueden beneficiar de un audífono.

11.5 ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE

La enfermedad de Ménière es un trastorno del oído interno en el que hay una acumulación excesiva de endolinfa en los canales semicirculares. También es conocida como hidropesía endolinfática.

La etiología es desconocida, pero se cree que ciertas infecciones, traumatismos, trastornos autoinmunes y la genética pueden influir en su aparición. Suele afectar a personas de 30-60 años de edad.

Si se piensa en el oído interno como un circuito donde la endolinfa se crea y se drena a otras estructuras manteniendo un equilibrio, en esta enfermedad no se drena adecuadamente lo cual provoca la sintomatología por presión del exceso de endolinfa. Las manifestaciones clínicas son crisis de vértigo giratorio, acúfenos e hipoacusia neurosensorial. También puede haber sensación de presión o taponamiento del oído. Normalmente, la afectación es unilateral. Los episodios de vértigo pueden estar acompañados de náuseas y vómitos.

Hay factores que pueden aumentar la frecuencia de las crisis, por ejemplo, una dieta elevada en sodio, el estrés o las alergias.

El tratamiento consiste en evitar las crisis si se conocen los factores desencadenantes. Una dieta baja en sodio reduce la presión de la endolinfa en el oído, así que hay que recomendar al paciente abandonar el consumo de alcohol, tabaco y la cafeína porque estos productos aumentan la vasoconstricción y elevan el riesgo de nuevos episodios.

Cuando el episodio está instaurado, debe aconsejarse al paciente que esté tumbado en una habitación oscura y sin ruidos. En las crisis se utilizan fármacos antieméticos y antivertiginosos para controlar los síntomas. Algunos diuréticos pueden ser útiles para reducir la cantidad de endolinfa.

El tratamiento quirúrgico es de última elección. Entre los procedimientos destaca la descompresión endolinfática para realizar una derivación del líquido al espacio subaracnoideo. Si esta intervención fracasa, puede realizarse una neurectomía vestibular seccionándose las fibras del nervio VIII que controla el equilibrio. Como última opción está la laberintectomía, pero con ella se pierde completamente la audición al destruirse también la cóclea.

11.6 VALORACIÓN AUDITIVA

11.6.1 Audiometría

Prueba que se hace en una cabina insonorizada donde el paciente, con ayuda de unos auriculares, recibe el sonido de varios tonos y frecuencias diferentes. Valora tanto la vía aérea como la ósea. Requiere la ayuda del paciente que irá indicando cuando oye un sonido.

11.6.2 Potenciales evocados

Mediante unos sensores colocados en la cabeza, se mide la actividad eléctrica del nervio auditivo y la actividad eléctrica entre el oído interno y las zonas troncoencefálicas. No es necesaria la colaboración del paciente.

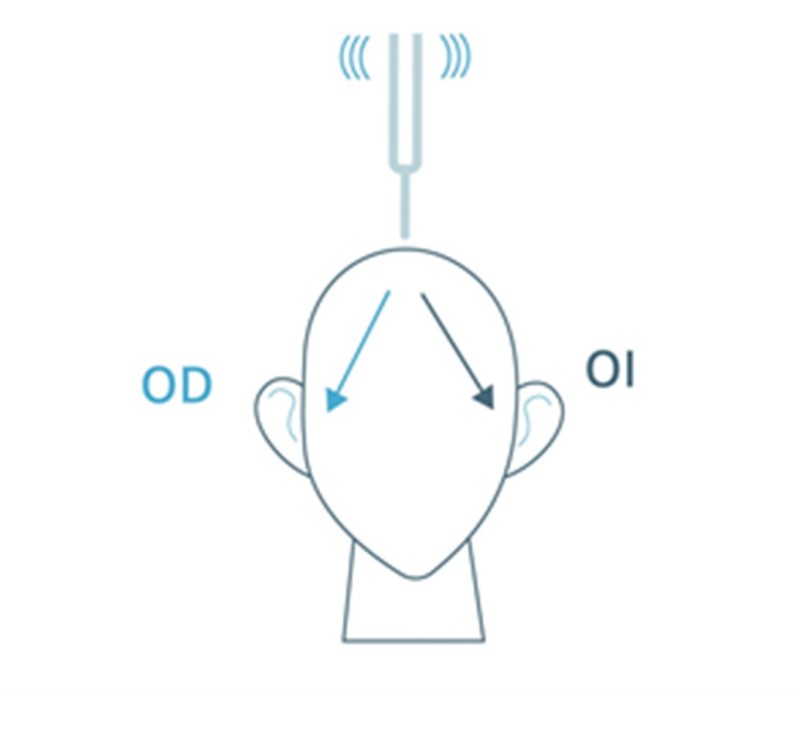

11.6.3 Prueba de Weber

Esta prueba mide la conducción ósea del sonido.

Se hace vibrar un diapasón y, entonces, se coloca con su base tocando la línea media craneal y se pregunta al paciente por qué oído oye más. Lo normal es que lo oiga por los dos por igual.

Imagen 7: Prueba de Weber

Si lo oye más por uno, ¿qué puede significar?:

- Por el que oye el sonido más fuerte: hipoacusia conductiva.

- Por el que oye el sonido menos fuerte: hipoacusia neurosensorial.

Por ejemplo, el paciente dice que hace tiempo que no oye bien por el oído derecho. Entonces, se le practica la prueba de Weber y el sonido se lateraliza hacia la derecha; esto significa que tiene un trastorno de conducción en el oído derecho. Si el sonido se oye más por la izquierda, significa que tiene un trastorno neurosensorial derecho. Siempre se acompaña de la prueba de Rinne para confirmar.

Lo más habitual es que se lateralice el sonido al oído que tiene un trastorno conductivo (cerumen, perforación timpánica).

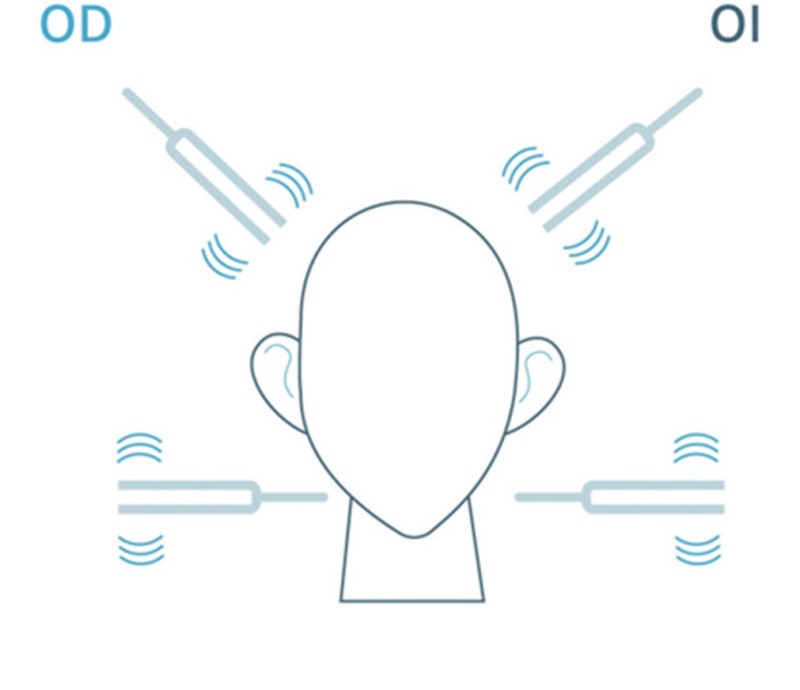

11.6.4 Prueba De Rinne

Esta prueba compara la conducción ósea y la aérea.

Imagen 8: Prueba de Rinne

Se hace vibrar un diapasón con la base tocando la apófisis mastoidea del paciente y se le dice que indique cuándo deja de oírlo. Cuando haga la señal, se cambia rápidamente el diapasón poniendo la parte con forma de horquilla a 3 centímetros de la oreja y se le pide que indique cuándo deja de oírlo. Después se le pregunta por qué oído lo ha escuchado mejor.

Lo normal es que por la vía aérea se oiga el doble de tiempo y con más intensidad. La conducción aérea siempre es mayor que la ósea, se expresa como CA>CO y se dice que el resultado es Rinne positivo. Si se oye mejor por la vía ósea, CO>CA, significa que hay una hipoacusia conductiva y que el resultado es Rinne negativo.

BIBLIOGRAFÍA

- del Castillo F et al. Consenso nacional sobre otitis media aguda. Anales de Pediatría. 2007;66(6):603-10.

- del Castillo Martín F, Baquero Artigao F, de la Calle Cabrera T, et al. Documento de consenso sobre etiología, diagnóstico y tratamiento de la otitis media aguda. Anales de Pediatría. 2012;77(5),345.e1-345.e8. doi: 10.1016/j.anpedi.2012.05.026.

- LeMone P, Karen MB. Enfermería medicoquirúrgica: pensamiento crítico en la asistencia del paciente. Vol. 2. 4.ª ed. Madrid: Pearson Educación; 2009.

- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. [Internet] Sanidad. Abordaje de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud; 2018. [citado 21 de marzo de 2021]. Recuperado a partir de: https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/ planCalidadSNS/pdf/Abordaje_de_la_Esclerosis_Lateral_ Amiotrofica_2017.pdf

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. [Internet] Guías de Práctica Clínica en el SNS. Guía de Práctica Clínica sobre Glaucoma de Ángulo Abierto;2017. [citado 21 de marzo de 2021]. Recuperado a partir de: https://portal.guiasalud.es/wpcontent/uploads/2018/12/GPC_568_Glaucoma_AQUAS_ compl.pdf

- Ministerio de Sanidad y Política Social. [Internet] Guías de práctica clínica en el SNS. Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Ictus en Atención Primaria; 2009. [citado 21 de marzo de 2021]. Recuperado a partir de: https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_466_ Ictus_AP_Lain_Entr_compl.pdf

- Ministerio de Sanidad y Política Social. [Internet] Sanidad. Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud; 2009. [citado 21 de marzo de 2021]. Recuperado a partir de: https://www.mscbs.gob.es/va/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/ EstrategiaIctusSNS.pdf

- Pacheco Jiménez M. Código Ictus: etiología, diagnóstico y tratamiento del ictus isquémico. Madrid: Marban; 2017.

- Suñer Soler R. Tratado de Enfermería neurológica: la persona, la enfermedad y los cuidados. 3.ª ed. Barcelona: Sociedad Española de Enfermería Neurológica - Elsevier; 2013.