Como ya hemos repetido previamente, la FAV es el acceso vascular preferido para pacientes en hemodiálisis debido a su durabilidad, bajo riesgo de complicaciones infecciosas y mejor rendimiento hemodinámico. No obstante, garantizar su funcionalidad y longevidad requiere una atención meticulosa que abarque cuidados preventivos, detección temprana de complicaciones y educación del paciente. Este capítulo aborda los cuidados esenciales de la FAV, desde el postoperatorio hasta su manejo en el contexto de la hemodiálisis.

El uso prematuro de la fístula nativa está directamente relacionado con disfunción de la misma. De hecho, existen diversos estudios que correlacionan un fallo primario del acceso cuanto antes se produce la entrada a diálisis, a pesar de que hayan pasado las primeras semanas de rigor.

Ilustración 33: Riesgo de disfunción de la FAV respecto al tiempo de maduración de la misma. Fuente: Brunori G et al, 2005; disponible en: doi:10.1093/ndt/gfh777

A la hora de puncionar una FAV, ya sea de nueva creación o de uso prolongado a lo largo del tiempo en pacientes de larga permanencia en diálisis, es necesario hacer una valoración adecuada. Para ello, la combinación recomendada es la exploración física habitual y rutinaria, apoyada de la ecografía en casos específicos, ya sean FAV inmaduras, profundas, de trayecto tortuoso o que hayan presentado complicaciones en sesiones previas, así como aquellas que, en principio, por su carácter maduro no han dado problemas previos pero que se desconoce toda información de ellas y con la exploración física no es suficiente para su abordaje.

4.1 Exploración física

Si bien es cierto que en los últimos tiempos el uso de ecografía está más extendido por el avance tecnológico en las unidades de hemodiálisis, así como la autonomía de la enfermería que le lleva a su uso de forma más independiente, la exploración física es el recurso principal en la valoración de las FAV. De forma periódica, debe llevarse a cabo la inspección de la fístula, la palpación de la misma y la auscultación si se requiriera.

El seguimiento de la sistemática que se describe a continuación está recomendado por las Guías de práctica clínica sobre los accesos vasculares debido a su sencillez y bajo coste, así como no requerir la presencia de nefrólogo para llevarla a cabo.

Ilustración 34: Sistemática en la exploración física de la FAV, así como triada de la valoración (pulso, thrill, soplo)

- Inspección: consiste en la observación no solo de la propia fístula, sino de todo el brazo portador; de hecho, debe compararse con la otra extremidad, así como estructuras superiores como hombro, cuello, cara en busca de edema. Algunos aspectos a tener en cuenta son:

- Tramo disponible y venas colaterales

- Posibles signos de infección (raros en nativas, algo más frecuente en injertos)

- Edema en el brazo o estructuras superiores (significativos de estenosis proximal)

- Valoración de aneurismas, costras, zonas de punción previas…

- Alteraciones de la piel no infecciosas (hipertrofia cutánea, palidez, frialdad, dolor…)

- Test de elevación del brazo (explicado posteriormente, en el capítulo de monitorización)

- Palpación: hay que tocar la FAV. No puede puncionarse si antes no hemos hecho una valoración de su trayecto no solo visual, sino también táctil, pues en ocasiones su profundidad impide ver un trayecto suficientemente consistente. Debemos valorar:

- Pulso: valoración de la función de la arteria, a nivel de la anastomosis

- Thrill: también conocido como “frémito”; valora el paso de la sangre por la vena

- Pulsatilidad: importante valorar si una fístula está hiperpulsátil (tacto duro, no depresible, indicativo de estenosis proximal) o muy poco pulsátil (demasiado blanda, riesgo de disfunción próxima por baja perfusión arterial)

- Test relacionados (aumento del pulso, oclusión secuencial… comentados más adelante)

- Auscultación: aunque hoy en día es una práctica muy poco habitual y prácticamente reservada cuando existe sospecha de trombosis, el uso del fonendoscopio para valorar el paso de sangre por la vena era una técnica muy usada tiempo atrás. Permite evaluar la presencia o no de un soplo normal

La Guía Española de Accesos Vasculares para Hemodiálisis recomienda la siguiente sistemática para la exploración física de la FAV, en la que no solo implica al personal sanitario, sino que también invita al paciente a llevarlo a cabo de manera activa:

Tabla 7: Sistemática de la exploración de la FAV. En sombreado, exploraciones recomendadas para cada explorador. EB: Elevación del Brazo. AP: Aumento del pulso. Fuente: Ibeas J et al, 2017; disponible en: https://revistanefrologia.com/es-guia-clinica-espanola-del-acceso-vascular-hemodialisis-articulo-S0211699517302175

4.2 Punción de la FAV

La punción de la FAV es una tarea técnica que requiere formación, atención al detalle y una comunicación constante con el paciente para garantizar una experiencia segura y efectiva. La implementación de medidas de asepsia, la selección adecuada de agujas y el uso considerado de anestésicos locales son aspectos clave para preservar la integridad del acceso vascular y evitar complicaciones.

La prevención de infecciones es una prioridad durante la punción de la FAV. Para ello, el paciente debería haberse preocupado de lavar el brazo con agua y jabón, al menos, previo a la llegada a su centro de diálisis. Aunque muchos de ellos manifiestan la intención de mantener los apósitos para hemostasia durante todo el periodo interdiálisis, es imprescindible hacer verles que la piel necesita cuidados como en cualquier otra parte del cuerpo.

El área de la FAV se desinfecta con antisépticos como clorhexidina al 2% en base alcohólica (efecto a los 30” y duración durante 48 h), alcohol al 70% (aplicación 1 minuto antes de la punción) o povidona yodada (debemos esperar unos 2-3 minutos para su acción). La clorhexidina constituye el antiséptico de preferencia. A pesar de que en buena parte de la bibliografía se describe como una técnica estéril, la realidad es que otras Guías de Práctica Clínica relevantes en nuestro país no consideran la necesidad de que esto sea así; de este modo, es frecuente ver en los centros que proveen diálisis que la punción se realice con técnica limpia, sin necesidad del uso de guantes estériles.

El uso de anestésicos locales no es rutinario para todos los pacientes, pero sí está indicado en aquellos que presenten umbrales bajos de dolor, así como recomendable en todos aquellos en los que se va a puncionar por primeras veces, buscando reducir el dolor durante este procedimiento, y mejorando la tolerancia del paciente a sesiones repetidas, pues buena parte de la disconformidad del paciente de someterse a hemodiálisis a través de FAV es simplemente el miedo a las agujas. Entre los anestésicos locales más habituales están cremas con lidocaína y prilocaína (Emla®) cuya aplicación se realiza entre 30-60 minutos previos a la punción, y cloruro de etilo en presentación spray, cuyo uso debe vigilarse por los efectos nocivos que este componente volátil puede tener sobre el sistema nervioso central, así como su carácter inflamatorio.

Finalmente, las agujas de hemodiálisis tienen una estructura muy característica que le permite soportar los flujos requeridos en una sesión de diálisis. Se trata de agujas de acero cuyo calibre está entre 17 y 14 G, aunque el uso más habitual es de 15 G. Agujas de 16 G están destinadas a fístulas inmaduras por su menor carácter traumático, mientras que el uso de agujas 14 G -que teóricamente podría permitir asumir mayores flujos- no asegura mayor calidad del tratamiento por incrementar la recirculación, al tiempo que aumenta el dolor y tiempo de hemostasia. Los catéteres 17 G apenas tienen relevancia. Presentan una longitud de 25-30 mm, y presentan la punta biselada. Además, la aguja puede ser rotada, con un punto negro o rojo en la base del metal que indica que el bisel está hacia arriba o hacia abajo, respectivamente.

Ilustración 35: Agujas para la punción de FAV. Algunas marcas proveen código de color para evitar confusión en la conexión

Para las primeras punciones de la FAV es recomendable utilizar la aguja con menor calibre disponible. Aunque hemos comentado las de 17G, habitualmente en las unidades se cuenta con 15 y 16G, por lo que estas últimas serán de elección. Puesto que las primeras sesiones no se busca alcanzar unas dosis de diálisis elevadas, sino favorecer la maduración de la fístula y comprobar que esta funcione, no se recomienda aumentar de 200 ml/min de flujo, al tiempo que deben vigilarse las presiones (veremos más adelante). Las punciones iniciales de toda FAV nueva deben ser realizadas exclusivamente por miembros experimentados del personal de enfermería de la unidad de diálisis y se recomienda el uso del ecógrafo para prevenir complicaciones.

4.2.1 ¿Cómo se punciona una fístula?

La punción de una fístula es una técnica esencial en hemodiálisis, ya que proporciona acceso al sistema vascular del paciente para realizar el intercambio de sangre durante el tratamiento. Este procedimiento requiere habilidad técnica, preparación rigurosa, técnica precisa y cuidados posteriores. Su correcta realización no solo asegura una sesión de hemodiálisis eficiente, sino que también protege la integridad de la fístula, prolongando su vida útil y mejorando la calidad de vida del paciente. Una formación continua y un enfoque multidisciplinario son esenciales para optimizar los resultados y prevenir complicaciones.

Debido a la especificidad que tiene en su uso, las Guías ensalzan la idea de que la FAV debe utilizarse exclusivamente para efectuar el tratamiento de diálisis; además, el personal de enfermería debe estar especializado y formado en la punción, habiendo demostrado un nivel adecuado de conocimientos y habilidad técnica.

Una vez valorada la fístula, como vimos anteriormente, deben seleccionarse los dos puntos de punción, pues hay que recordar que es una técnica de bipunción. Para ello, nos alejaremos unos 5-10 cm siempre que sea posible de la anastomosis para evitar comprometer la supervivencia de la FAV; así mismo, las punciones entre la salida (arterial) y entrada (venosa) deben intentar separarse lo máximo posible, minimizando así la recirculación.

En primer lugar, puncionaremos la aguja arterial (no debe olvidarse que siempre se punciona la vena de la FAV; la nomenclatura es un simple formalismo).

Ilustración 36: Punción de FAV con línea arterial (flecha roja) en sentido retrógrado. La venos (flecha azul) siempre sentido anterógrado

Las guías reconocen la posibilidad de puncionar esta primera aguja en sentido retrógrado, pues permitiría alejar los puntos de entrada y salida de la sangre siempre que estos sean demasiado cercanos, o en aquellas fístulas con poco flujo sanguíneo; sin embargo, se recomienda la punción anterógrada, asociada a mayor supervivencia al generar menor turbulencia y, por tanto, menor lesión de la íntima vascular.

Ilustración 37: Modelo explicativo de cómo la punción retrógrada puede generar daño en la FAV. A) Esquema de punción y flujo de sangre; B) Modelo teórico de daño vascular. Fuente: Agar J, 2014; disponible en: https://homedialysis.org/news-and-research/blog/73-rethinking-avf-needling-techniques-make-both-pointy-ends-face-towards-the-heart

Por su parte, la aguja “venosa” siempre debe orientarse en sentido anterógrado, y en una posición proximal respecto a la arterial, favoreciendo así el retorno venoso hacia la circulación central.

Ilustración 38: Punción habitual de FAV. La aguja venosa (flecha azul) siempre proximal a la arterial

Los injertos en forma de loop pueden dar problemas en muchas ocasiones, pues nos generan confusión entre cuál es la línea arterial y la venosa. Con este sencillo esquema, recordaremos que la punción venosa suele ser ipsilateral al dedo pulgar de dicho miembro (aunque siempre debe estudiar la anatomía de las fístulas, porque la proporción suele ser 80:20).

Ilustración 39: Punción de FAV protésica en forma de loop, esquema habitual. Fuente: Brouwer D, 2011; disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/dat.20622

La orientación del bisel de la aguja también es un tema que ha causado siempre bastante controversia. Aunque la orientación del bisel hacia arriba o hacia abajo se ha asociado con el grado de dolor en el momento de la punción, algunos estudios tratan de demostrar que la orientación del bisel hacia arriba se asocia con una mayor supervivencia de la FAV, si bien es cierto que el grado de evidencia no es el más alto. Otros, incluso proponen modelos teóricos de por qué es mejor la punción con bisel hacia abajo.

Ilustración 40: Modelo propuesto por Loizeau V y colaboradores. Al pinchar con el bisel hacia arriba, se espera que genere un "flap" endotelial que dificulte hemostasia; sin embargo, la punción con bisel hacia abajo permite una recuperación a estado inicial. Fuente: modificado de Loizeau V et al, 2023; disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37415403/#:~:text=Conclusion%3A%20Bevel%2Dup%20and%20bevel,%2C%20and%20puncture%2Dassociated%20pain.

Lo que sí está desaconsejado es la rotación de la aguja en 180º. Años atrás se llevaba a cabo dicha maniobra con la teórica intención de favorecer el paso de la aguja; hoy en día está demostrado que puede aumentar el punto de inserción, favoreciendo la entrada de microorganismos oportunistas, además de aumentar el tiempo de hemostasia. A su vez, posibles enganchones con el endotelio de la vena podrían provocar infiltrados de sangre en la pared lateral.

Finalmente, aunque no existen excesivas diferencias entre la punción de una FAV nativa y una protésica, en la siguiente tabla enumeramos algunas de ellas:

Una vez puncionado el acceso, es importante fijar cada aguja inmediatamente después de haber comprobado que la punción ha sido exitosa. En la mayoría de los casos es fácilmente detectable, al presenciar un pequeño reflujo en la línea de plástico que acompaña a la aguja. En otras ocasiones en que tengamos dudas, el uso del ecógrafo va a ser fundamental para asegurar la buena colocación; pero si no disponemos de ello o no sabemos utilizarlo, podemos intentar averiguar si la punta de la aguja está en un sitio adecuado, abriendo el tapón distal para favorecer la salida de sangre y purgando así la línea, esperando que la velocidad de salida de sangre sea adecuada. Cuando la duda es mayor (la sangre refluye, pero no a la velocidad que esperaríamos), una vez purgada, podemos comprobar infundiendo levemente un pequeño bolo de suero salino fisiológico, comprobando en todo momento que el paciente no sienta dolor, presión, o que observemos alteración en el brazo de la fístula (extravasación, principalmente).

Ilustración 41: Localización correcta de la aguja en FAV. La flecha amarilla muestra reflujo en la aguja, lo que puede ser indicativo de éxito en la punción

Como comentábamos anteriormente, la punción finaliza una vez que el acceso ha sido canalizado y asegurado. Aunque la colocación de apósitos para la sujeción suele ser la parte del proceso de canulación que menos importancia se le da, un mal fijado puede suponer daños severos sobre la FAV.

El principio de “Acción y reacción” define que para cada acción que aplique una fuerza en una dirección, genera una reacción igual y en sentido contrario. Este tercer principio, correspondiente a las Leyes de Newton que definen el dogma de la mecánica clásica, se produce cuando la aguja suelta la sangre por la punción de entrada. Además, a mayor sea el flujo de sangre, mayor será la fuerza de reacción generada, propiciando una posible salida del vaso. Si esto se generara, la sangre no se volcaría a la luz del vaso, sino entre el endotelio y resto de capas, o directamente al espacio intersticial, generando extravasación y severo hematoma. Algunos estudios se han hecho respecto a ello, generando modelos teóricos que calculan incluso la fuerza de reacción ejercida sobre la aguja:

Ilustración 42: Principio de acción y reacción aplicado al flujo sanguíneo en una aguja de hemodiálisis. 1) Fuerza de acción; 2) Fuerza de reacción. Fuente: Chan D et al. 2020; disponible en: DOI: 10.1111/sdi.12944

Así, se hace imprescindible una colocación de apósitos que impida la retracción del catéter, sobre todo en FAV que aplican altos flujos, o en injertos, pues la mayor presión dentro del material inerte puede generar mayores retrocesos. En este sentido, la fijación colocando apósitos simplemente por solapamiento sobre la FAV no está recomendado.

De este modo, existen distintos modos de fijar la aguja al brazo del paciente. Algunos de ellos los vemos en la siguiente imagen:

Ilustración 43: Distintos métodos de fijado de aguja. A) Método en U; B) Método en H; C) Técnica Chevron; D) Pajarita clásica; E) Solapamiento (no recomendado). Fuente: modificado de Chan D et al. 2020; disponible en: DOI: 10.1111/sdi.12944; y Speranza-Reid, J et al, 2021; disponible en: https://www.annanurse.org/download/reference/journal/vndArticle.pdf

4.2.2 Técnicas de punción

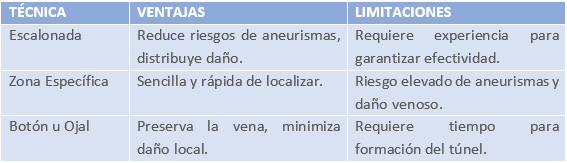

La técnica de punción adecuada es crucial para preservar la funcionalidad y longevidad de la FAV. Existen varias estrategias de punción, cada una con ventajas y desventajas, que se seleccionan en función de la etapa de maduración de la FAV, la tolerancia del paciente y las necesidades clínicas. A continuación, las describimos:

Ilustración 44: Tipos de punción de FAV. A) Escalonada; B) Circunscrita; C) En ojal

- Punción escalonada: Se realiza puncionando diferentes áreas a lo largo del trayecto de la vena, distribuyendo el impacto de las punciones para evitar daño localizado. Las zonas de punción se rotan de forma planificada. Es el modo ideal de puncionar las FAV, debido a que permite que la piel tenga tiempo para sanar entre punciones y disminuye el riesgo de desarrollar aneurismas localizados. Se trata del tipo de punción más adecuado para fístulas recién creadas o con trayectos venosos largos. Sin embargo, la continuidad de cuidados debido a la rotación de enfermeros, siendo casi inviable que los enfermeros mantengan mismo turno y selección de pacientes, pueden disminuir la eficacia del procedimiento. Además, la distribución de las zonas de punción puede no ser uniforme en trayectos cortos.

- Punción circunscrita: en esta técnica se elige un área limitada para las punciones, siendo habitualmente en la parte medial o proximal de la FAV.Es sencilla de implementar, especialmente en pacientes que prefieren evitar múltiples puntos de punción, y facilita la localización rápida del sitio de acceso en cada sesión. Destinada a fístulas más maduras donde la selección del área específica pueda deberse a la calidad del flujo en la vena, o comodidad del paciente. Sin embargo, debe recordarse que la canulación venosa repetida por si sola puede llegar a dañar la FAV debido a los constantes traumatismos de la punción o daño endotelial ocasionado por las fuerzas de cizallamiento creadas durante el retorno sanguíneo, pudiendo comprometer la permeabilidad del acceso y la supervivencia del mismo; por tanto, cabe pensar que la técnica circunscrita puede deteriorar la pared de la FAV, así como favorecer el desarrollo de aneurismas.

- Punción en ojal (Buttonhole): Consiste en realizar las punciones repetidamente en los mismos puntos y mismo ángulo, creando un túnel subcutáneo que recubre el trayecto hacia la vena. Este túnel facilita la formación de una capa fibrosa que protege la vena y permite punciones menos traumáticas.Una vez finalizada la diálisis, tras la hemostasia correspondiente, queda una costra en la zona de punción que deberá ser convenientemente retirada en la siguiente sesión de HD. En este tipo de punción el uso de agujas romas es común, ya que el túnel guía su inserción sin necesidad de perforar la piel repetidamente. Sin embargo, de todas es la más complicada, pues requiere entrenamiento del personal -en muchas ocasiones, manejo del ecógrafo- y cooperación del paciente, ya que el túnel requiere de tiempo para desarrollar (semanas a meses) y no está exento de errores en la punción. Entre los beneficios descritos están la reducción del riesgo de daño en la pared venosa, disminuyendo la formación de aneurismas y hematomas, así como reducción del dolor a la punción; además, en la mayoría de las ocasiones es la punción destinada a la hemodiálisis domiciliaria.

¿Qué nos dice la evidencia acerca de qué tipo de punción es mejor, si escalonada o en ojal? A pesar de que no existe bibliografía concluyente, más allá de aplicar la técnica que mejor se acople a las características de la FAV, algunas de las recomendaciones recogidas son:

- No se encontraron diferencias significativas en la supervivencia de la FAV nativa al comparar ambas técnicas.

- Aparentemente, la punción en ojal presenta menores tasas de formación de hematomas y aneurismas en comparación con la técnica escalonada.

- Aunque reduce las complicaciones vasculares, el método del ojal no disminuye de manera significativa el dolor asociado a la punción. Más aún, se asocia con un mayor riesgo de eventos infecciosos locales y sistémicos, lo que representa una limitación importante en su uso generalizado.

- El método en ojal debería quedarse reservado para casos específicos, como FAV nativas tortuosas, venas con segmento corto de punción, o diálisis domiciliaria, donde la punción en escalera podría ser menos efectiva

Ilustración 45: Punción en ojal. La flecha negra representa el túnel formado

Tabla 8: Resumen de ventajas y limitaciones de los distintos tipos de punción

Unipunción

Aunque bastante en desuso por el cada vez más incidente uso de ecógrafo en las unidades, lo cual facilita el éxito en la punción o encontrar tramos aparentemente inexistentes de punción, o la capacidad de colocar catéter temporal por el que realizar el tratamiento en casos en los que la FAV no está disponible, la técnica de unipunción sigue siendo un método factible de llevar a cabo hemodiálisis donde, si bien es cierto que la eficacia de la sesión cae significativamente, al menos es posible salvar el tratamiento de forma puntual.

Así, algunas de las ventajas que se le atribuyen a esta técnica de punción son:

- Posibilidad de dializar a través de FAV inmaduras con menor daño para el acceso

- Disminución en el número de punciones, lo cual disminuye el potencial daño y posibles complicaciones asociadas

- Evitar la canalización del CVC

Aumentar la satisfacción del paciente, al reducir el número de punciones, dolor, o estrés que suponen las primeras punciones

Aunque puede ser algo poco intuitivo, la sangre saldrá y regresará por la fístula a través del mismo orificio de punción. Para ello, las agujas de unipunción deben estar conectados a un sistema en Y, que puede ser propio del catéter o acoplado por enfermería de manera manual si no hubiera dispositivo adecuado.

Ilustración 46: Aguja de unipunción (Nipro®)

El sistema de unipunción requiere la alternancia de ciclos, de modo que pueda llevar a cabo tanto la extracción como el retorno de la sangre, teóricamente tratando de evitar la mezcla entre sangre dializada y no dializada dentro del circuito.

Ilustración 47: Sistema de unipunción, en monitor Fresenius 5008. 1) Ciclo arterial; 2) Ciclo venoso. Fuente: Bieser W et al, 2018; disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/aor.13149?src=getftr&utm_source=mendeley&getft_integrator=mendeley

Como puede apreciarse en la imagen anterior, el sistema establecido consta de dos ciclos:

- Ciclo arterial: se produce la extracción de sangre. La bomba de sangre activa la luz arterial de la aguja para extraer sangre del acceso vascular hacia el circuito extracorpóreo. Así La sangre pasa por el filtro de diálisis, donde se realiza el intercambio de toxinas, electrolitos y líquido.

- Ciclo venoso: corresponde al retorno de sangre. Requiere que la bomba se detenga. La sangre limpia regresa al paciente a través de la misma aguja, utilizando la derivación venosa

4.2.3 Retirada de agujas y hemostasia

La técnica para retirar la aguja es tan importante como la de la canulación, ya que protege el acceso vascular de daños y facilita una adecuada hemostasia. La aguja debe retirarse en un ángulo similar al de su inserción. No debe aplicarse presión sobre el sitio de punción hasta que la aguja haya sido retirada completamente, para evitar daño al acceso vascular.

Cuando se canula un acceso, se crean dos perforaciones con cada aguja: una externa, a través de la piel, y otra interna, en la pared del vaso sanguíneo. Es fundamental comprimir ambas perforaciones al retirar las agujas para detener el sangrado en ambos sitios. Si no se cubre adecuadamente la perforación en la pared del vaso, puede filtrarse sangre hacia los tejidos, causando infiltración y formación de hematomas, lo que pone en riesgo el acceso vascular, dificultando la canulación y aumentando la posibilidad de estenosis por presión elevada.

Ilustración 48: Hemostasia post diálisis tras retirada de aguja

Para una compresión adecuada, deben usarse dos dedos, uno sobre cada perforación, como observamos en la imagen anterior. La presión debe ser suficiente para detener el sangrado, pero no tan fuerte como para obstruir el flujo sanguíneo. No usar dos dedos para cubrir ambos sitios podría ser una de las causas de sangrado persistente.

En buena parte de los pacientes es suficiente la compresión con un par de gasas bien dobladas, intentando ajustar el área a la zona en que debe realizarse la hemostasia. Otros, debido a prolongación de la hemostasia, pueden requerir el uso de ciertos apósitos hemostáticos, entre los que predominan los derivados de gelatinas absorbibles (como Surgispon® o Spongostan®) que actúan formando un tapón temporal en el sitio de punción para detener el sangrado mientras se mantiene la permeabilidad de la fístula. Para casos más complicados es frecuente ver cómo se usa una combinación de apósitos en base de polímeros y celulosa oxidada (Surgicel®) sobre los que se aplica ácido tranexámico (Amchafibrin®), generando un tapón hemostático todavía mayor. Finalmente, casos de muy difícil control en los que la integridad de la piel está en entredicho puede requerir una sutura fina por parte de un facultativo vascular, valorando en siguientes punciones evitar esa zona.

En general, los injertos protésicos requieren más tiempo para lograr la hemostasia en comparación con las fístulas nativas; mientras las FAV de venas autólogas suelen requerir unos 10 minutos, el hecho de puncionar un material inerte como el PTFE obliga a una compresión cercana a los 20 minutos en el caso de las fistulas protésicas; en pacientes con alteraciones de la coagulación, alteración plaquetaria, disfunción hepática, alteraciones en el retorno de la fístula… podrían ver incrementado el tiempo de coagulación. El uso de pinzas para asistir en la hemostasia no se recomienda ni en prótesis ni fístulas maduras; si se utilizan, deben aplicarse únicamente en accesos maduros con flujo adecuado, monitorearse de cerca y asegurarse de que el flujo sanguíneo se pueda palpar mientras la pinza está en su lugar.

La hemostasia después de las primeras punciones debe ser gestionada únicamente por personal de enfermería con experiencia. Más adelante, si las condiciones del paciente y de su fístula lo permiten, se sugiere capacitar al paciente para que realice la hemostasia, utilizando un guante no estéril. En caso de que esto no sea viable, la responsabilidad de efectuar la hemostasia recaerá en un integrante del equipo de la unidad de hemodiálisis.

Después de la hemostasia, se debe colocar un vendaje sobre los sitios de canulación, asegurándose de que no se envuelva alrededor del miembro. Tras aplicar el vendaje, se recomienda comprobar que este no compromete la viabilidad de la fístula, asegurando que la perfusión es óptima. El paciente debe ser instruido para retirar el vendaje en un plazo de 24 horas, aplicando los cuidados adecuados de la piel en el brazo de la fístula destinados a asegurar la calidad de la misma.

4.3 Cuidados interdialíticos de la FAV

La supervivencia de la FAV estará ligada a la capacidad de concienciar al paciente y dotarle de las habilidades necesarias para mantener el correcto funcionamiento del acceso vascular, prolongar su vida útil y adoptar hábitos que le permitan identificar y prevenir posibles complicaciones. Algunas de las pautas que el paciente debe recibir no solo durante el periodo prediálisis, en el que la enfermería de ERCA debiera instruirle, sino también como sujeto de hemodiálisis son:

- Vigilancia de la FAV: del mismo modo que la enfermería debe llevar a cabo una correcta exploración previa a la punción, es importante instruir al paciente en aquellos aspectos que ellos, desde un punto de vista no tan profesional pero sí de manera más frecuente, pueden vigilar. Es importante que valoren en estado de su piel, o sean capaces de detectar pulso y thrill, así como cambios en el mismo. Por otro lado, también deben detectar posibles complicaciones propias del acceso y que en capítulos posteriores abordaremos; entre ellas, encontramos signos de:

- Infección: enrojecimiento, calor, dolor y supuración

- Mala perfusión: frialdad, palidez, dolor

- Estenosis, trombosis: endurecimiento, aumento de pulsatilidad, disminución de thrill

- Retorno venoso: edema - Cuidados directos: el seguimiento de la herida quirúrgica y FAV es fundamental en los primeros días tras la creación de la misma, y de ello ya hablamos anteriormente. Además, entre las precauciones interdialíticas que debe tener en cuenta están la retirada de apósitos el día después de la sesión de hemodiálisis y lavado con jabón neutro de la piel, así como evitar lesiones de la piel que pudieran comprometer la fístula. Las costras nunca deben levantarse (únicamente en el momento previo de la punción en ojal, ya que siempre se realiza en el mismo sitio); y no colocar vendajes compresivos, ni, aunque hubiera sangrados de significativa entidad, en cuyo caso debería acudir inmediatamente a un centro sanitario.

- Protección del miembro portador: de ahora en adelante, el brazo de la fístula deberá preservarse con más importancia que nunca. El paciente debe entender que ese brazo es un medio imprescindible para realizar el tratamiento que sustituye su función renal, y como tal tendrá que evitar procedimientos previamente descritos:

- No permitir tomas de TA ni venopunción

- Evitar golpes y compresión sobre el acceso. No usar ropa apretada, así como relojes, pulseras y otros elementos que pudieran comprimir.

- Evitar dormir sobre ese brazo

- No levantar pesos considerables ni realizar ejercicios bruscos con ese brazo

- Evitar cambios bruscos de temperatura

BIBLIOGRAFÍA

- Ayala-Strub, M. A., Manzano-Grossi, M. S., & Ligero-Ramos, J. M. (2020). Fístulas Arterio-Venosas para Hemodiálisis. Nefrologiaaldia.org.

https://nefrologiaaldia.org/es-articulo-fistulas-arterio-venosas-para-hemodialisis-332 - Brescia, M. J., Cimino, J. E., Appel, K., & Hurwich, B. J. (1966). Chronic hemodialysis using venipuncture and a surgically created arteriovenous fistula. The New England Journal of Medicine, 275(20), 1089–1092.

https://doi.org/10.1056/NEJM196611172752002 - Chan, D. Y. F., Dobson, S., & Barber, T. (2021). Hemodialysis taping styles and their effect on reducing the chance of venous needle dislodgement. Seminars in Dialysis, 34(3), 218–223. https://doi.org/10.1111/sdi.12944

- Costanzo, L. S. (2023). Fisiología (7a ed.). Elsevier.

- Fox, S. I. (2013). Human Physiology (13a ed.). McGraw Hill Higher Education.

- Ibeas, J., Roca-Tey, R., Vallespín, J., Moreno, T., Moñux, G., Martí-Monrós, A., del Pozo, J. L., Gruss, E., Ramírez de Arellano, M., Fontseré, N., Arenas, M. D., Merino, J. L., García-Revillo, J., Caro, P., López-Espada, C., Giménez-Gaibar, A., Fernández-Lucas, M., Valdés, P., Fernández-Quesada, F., … Barba, Á. (2017). Guía Clínica Española del Acceso Vascular para Hemodiálisis. Nefrologia: publicación oficial de la Sociedad Española Nefrologia, 37, 1–191.

https://doi.org/10.1016/j.nefro.2017.11.004 - Ibeas-López, J., & Vallespín-Aguado, J. (2012). Ecografía del acceso vascular para hemodiálisis: conceptos teóricos, prácticos y criterios. Nefrologia: publicación oficial de la Sociedad Española Nefrologia, 3(6), 21–35.

https://doi.org/10.3265/NefrologiaSuplementoExtraordinario.pre2012.Dec.11877 - Iglesias, R., Lodi, M., Rubiella, C., Teresa Parisotto, M., & Ibeas, J. (2021). Ultrasound guided cannulation of dialysis access. The Journal of Vascular Access, 22(1_suppl), 106–112. https://doi.org/10.1177/11297298211047328

- Loizeau, V., Tanouti, H., Marcheguet, A., Loubière, G., Aegerter, P., Drioueche, H., & Pembebjoglou, S. (2023). Effect of needle orientation during arteriovenous access puncture on needed compression time after hemodialysis: A randomized controlled trial. Hemodialysis International. International Symposium on Home Hemodialysis, 27(4), 364–369. https://doi.org/10.1111/hdi.13105

- Loon, M. M. (2021). Cannulation practice and complications in hemodialysis vascular access. University of Maastricht.

- López-Reina, J. M., Camós, M., Bernal, E., Moreda, H., & Rojas, M. (2023). Guía integral de ecografía aplicada a intervenciones enfermeras. Fuden.

- Mario, M., Ibeas, J., & Malik, J. (2021). Current role of ultrasound in hemodialysis access evaluation. The Journal of Vascular Access, 22(1_suppl), 56–62.

https://doi.org/10.1177/11297298211034638 - Meola, M., Ibeas, J., Lasalle, G., & Petrucci, I. (2021). Basics for performing a high-quality color Doppler sonography of the vascular access. The Journal of Vascular Access, 22(1_suppl), 18–31. https://doi.org/10.1177/11297298211018060

- Meola, M., Marciello, A., Di Salle, G., & Petrucci, I. (2021). Ultrasound evaluation of access complications: Thrombosis, aneurysms, pseudoaneurysms and infections. The Journal of Vascular Access, 22(1_suppl), 71–83.

https://doi.org/10.1177/11297298211018062 - Netter, F. H. (2019). Atlas de Anatomía Humana (7a ed.). Elsevier.

- Paraíso, V., Merino, J. L., & Ibeas, J. (2021). Implantación Ecoguiada de Catéteres Tunelizados para Hemodiálisis. Nefrologiaaldia.org.

https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-implantacion-ecoguiada-de-cateteres-tunelizados-para-hemodialisis-427 - Rafizadeh, A., Lee, T., James, K., & Wernick, B. (2023). Proximalization through one incision of a wrist arteriovenous fistula and distal revascularization with interval ligation. Journal of Vascular Surgery Cases and Innovative Techniques, 9(1), 101051. https://doi.org/10.1016/j.jvscit.2022.10.009

- Sosa Barrios, R. H., Burguera-Vion, V., & Gomis-Couto, A. (2023). Accesos Vasculares Percutáneos: Catéteres. Nefrologiaaldia.org.

https://nefrologiaaldia.org/es-articulo-accesos-vasculares-percutaneos-cateteres-326 - Speranza-Reid, J., Brouwer-Maier, D., Cruz, C. M., & Inglese, M. (2021). Venous needle dislodgement and access-bloodline separation. Nephrology Nursing Journal: Journal of the American Nephrology Nurses’ Association, 48(4), 347–365. https://doi.org/10.37526/1526-744x.2021.48.4.347

- Super User. (2016, octubre 13). Manual de Cirugía Vascular - Cap 1 - Anatomía Vascular. Clinicazurbano.com.

https://manualpatologiavascular.clinicazurbano.com/patologia-vascular/capitulo-1-anatomia-vascular.html - Vallespin, J., Meola, M., & Ibeas, J. (2021). Upper limb anatomy and preoperative mapping. The Journal of Vascular Access, 22(1_suppl), 9–17.

https://doi.org/10.1177/11297298211046827 - Vargas, A., Amescua-Guerra, L. M., Bernal, A., & Pineda, C. (2008). Principios físicos básicos del ultrasonido, sonoanatomía del sistema musculoesquelético y artefactos ecográficos. Acta Ortopédica Mexicana, 22(6), 361–373.

- Zamboli, P., Fiorini, F., D’Amelio, A., Fatuzzo, P., & Granata, A. (2014). Color Doppler ultrasound and arteriovenous fistulas for hemodialysis. Journal of ultrasound, 17(4), 253–263. https://doi.org/10.1007/s40477-014-0113-6