1. CONCEPTOS Y GENERALIDADES

El trasplante renal se ha posicionado, con respecto a la diálisis, como el mejor tratamiento para la insuficiencia renal crónica (IRC) en cuanto a tasa de supervivencia, nivel de calidad de vida y relación coste-beneficio.

Las causas de mortalidad a largo plazo en los donantes renales son similares a las observadas en la población general; las más frecuentes son las complicaciones cardiovasculares, las neoplasias y los accidentes de tráfico. La incidencia de mortalidad es, de hecho, inferior a la esperada en relación con la de población general, ajustada por edad y sexo. Así, la nefrectomía unilateral realizada a una persona sana y, por lo tanto, con función renal excelente y sin factores de riesgo añadidos (HTA, obesidad, diabetes, etc.), no comporta un riesgo de nefropatía a largo plazo.

2. TIPOS DE DONANTE

Los tipos de trasplante según el donante se clasifica en 3 tipos:

- Donante cadavérico en muerte encefálica: paciente con cese irreversible y permanente de las funciones de todas las estructuras encefálicas.

- Donante cadavérico en asistolia: cese irreversible de las funciones circulatoria y respiratoria que precede al diagnóstico y a la certificación del fallecimiento del paciente. Categorías (según la clasificación de Maastricht modificada-Madrid 2011):

- Tipo I: fallecido antes de llegar al hospital, con tiempo de asistolia conocido.

- Tipo II: fallecido en el hospital, tras maniobras de resucitación infructuosas extrahospitalarias (tipo IIa) o intrahospitalarias (tipo IIb).

- Tipo III: fallecido tras retirada de ventilación mecánica/ limitación del tratamiento de soporte vital en situaciones de gran daño neurológico irreversible.

- Tipo IV: fallecido en muerte cerebral, en el que la asistolia se produce antes de proceder a laextracción.

- Donante vivo: procedente de familiares, amigos o desconocidos (buen samaritano). Donación cruzada.

Criterios exclusión ABSOLUTOS de donantes vivos:

- Edad

- Hipertensión arterial no controlada.

- Diabetes mellitus.

- Proteinuria (>300 mg/24 h).

- Función glomerular anormal para la edad.

- Hematuria microscópica.

- Riesgo alto de tromboembolia.

- Enfermedad importante (enfermedad pulmonar crónica, tumor maligno reciente, cardiopatía).

- Antecedentes de cálculos renales bilaterales.

- Infección por el VIH.

Contraindicaciones relativas al donante vivo:

- Infección activa crónica (por ejemplo, tuberculosis, hepatitis B/C o parásitos).

- Obesidad.

- Trastornos psiquiátricos. Los pacientes con trastornos psiquiátricos deben ser evaluados minuciosamente por un psiquiatra para determinar que el donante comprende y acepta el procedimiento.

3. INDICACIONES Y SITUACIONES A DESTACAR EN EL TRASPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO

La principal indicación del trasplante renal de donante vivo es el trasplante anticipado, que permitirá al paciente librarse de las complicaciones de la diálisis y, además, está demostrado que tiene mejores resultados que el trasplante realizado cuando ya se ha iniciado la diálisis.

Son también indicaciones prioritarias de trasplante renal de donante vivo los gemelos univitelinos y los hermanos HLA idénticos. Además, tendremos condiciones muy favorables cuando el donante es joven y hombre.

Situaciones y casos especiales que tener en cuenta:

- Pacientes hiperinmunizados: estos enfermos se pueden beneficiar de una donación de hermanos HLA idénticos o con los que comparten un halotipo, o de los padres. Si con todos los familiares la prueba cruzada sigue dando positiva, entonces lo ideal es entrar en programas de acceso al trasplante renal para pacientes hiperinmunizados, tanto por vía de donante fallecido como de trasplante cruzado de donante vivo. Antes pueden ensayarse en estos pacientes terapias de desensibilización, para comprobar si se negativiza la prueba cruzada con los donantes vivos.

- Pacientes candidatos a trasplante páncreas-riñón: la mejor terapéutica para los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 e insuficiencia renal terminal es un trasplante simultáneo de páncreas y riñón, idealmente anticipado, con órganos del mismo donante fallecido. Desgraciadamente, la escasez de donantes de páncreas es muy acusada, dado que los criterios de selección incluyen edades de donante muy jóvenes y sin apenas comorbilidad aguda. Esto hace que los pacientes pasen largos tiempos en diálisis esperando el trasplante simultáneo.

- Enfermedades con alta tasa de recidiva en el trasplate renal: los pacientes con enfermedades renales con alta tasa de recidiva tras el trasplante tienen una contraindicación absoluta para la donación renal de vivo. Esta puede ser relativa en un primer trasplante, pero si en este se produce la recidiva de la enfermedad renal primaria y, como consecuencia, la pérdida del injerto, la contraindicación es absoluta para un segundo trasplante.

- Donante vivo mujer o donante con bajo peso: en el trasplante renal, la edad del donante y el tamaño del injerto son factores conocidos que condicionan la evolución del injerto a largo plazo. Las mujeres tienden a tener unos riñones más pequeños, con un 17 % menos de nefronas que los hombres. El número de nefronas por riñón tiene una correlación positiva con el peso del riñón y negativa con la edad del individuo. Se ha descrito que el sexo femenino del donante, por el menor tamaño de los riñones, influye negativamente en la evolución de los injertos cuando estos son trasplantados a hombres.

4. ALARMA DE TRASPLANTE

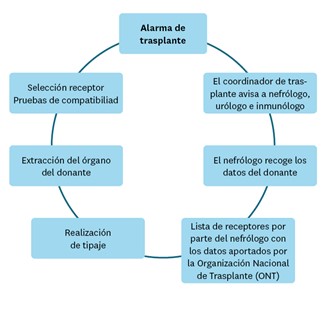

Cuando hay un aviso de donación renal, se activa lo que conocemos como alarma de trasplante, todo un proceso coordinado que llevaría la siguiente cronología:

Imagen 25. Alarma de trasplante

5. INCLUSION EN LISTA DE ESPERA DE TRASPLANTE

- Contraindicaciones absolutas:

- Paciente con neoplasia activa con corta esperanza de vida.

- Infección sistémica activa.

- Cualquier enfermedad extrarrenal con una expectativa de vida inferior a 2 años: cardiaca, pulmonar, hepática, vascular, etc.

- Psicopatía severa no controlada que impida la adherencia al tratamiento.

- Problemas psicosociales severos: psicosis, alcoholismo, drogadicción, etc.

- La incapacidad para cooperar en la realización del tratamiento.

- Enfermedades multisistémicas, vasculitis o glomerulonefritis en actividad.

- Contraindicaciones relativas: se incluyen patologías que precisan unas consideraciones especiales y, fundamentalmente, información adicional para el paciente sobre los riesgos.

- Malformaciones severas del tracto urinario, extrofia vesical: será el urólogo el que decida la posibilidad e inclusión en lista de trasplante.

- Obesidad mórbida: algunos centros consideran la obesidad como una contraindicación relativa para el trasplante, dado que estos pacientes presentan un incremento de las complicaciones, con una supervivencia del paciente y del injerto inferior que la de los pacientes no obesos. Para evitar estas complicaciones y mejorar la supervivencia del injerto y del paciente, es preciso que los pacientes obesos en lista de espera se sometan a tratamiento die- tético para la reducción de peso, hasta el nivel de IMC

- Tumores: en pacientes con historia de cáncer previo, pero sin evidencia de enfermedad activa, tendrá que valorarse cuidadosamente el tipo y estadio del tumor, el tratamiento seguido, la investigación sobre posibles metástasis y el intervalo transcurrido entre el diagnóstico y el posible trasplante.

- Nefropatía de base: muchas nefropatías pueden recurrir tras el trasplante, aunque en la mayoría de los casos tienen poca relevancia clínica y son responsables de la pérdida del injerto en menos del 5 % de los casos.

- Edad: no es una contraindicación para el trasplante, pero precisa valoración individual. Además de los factores de riesgo cardiovascular, se requiere un estudio de factores de riesgo de infección, ya que es una de las principales causas de morbimortalidad. En caso de colelitiasis, se debe considerar la colecistectomía profiláctica en pacientes mayores de 65 años por el riesgo de colecistitis.

- Diabetes: se ha de valorar la inclusión en lista de espera para el trasplante de páncreas-riñón. En caso de desestimarse, debe incidirse en el estudio de factores de riesgo cardiovascular.

- Cardiopatía, hepatopatía por VHC, portadores de VIH: los especialistas analizarán en qué casos es posible la inclusión en la lista de espera.

6. SELECCIÓN DEL RECEPTOR

La selección del receptor se hace fundamentalmente con base en criterios de compatibilidad antigénica HLA entre donante y receptor. Una vez seleccionados los posibles receptores, es imprescindible la realización de la prueba cruzada (crossmatch) entre donante y receptor para asegurar la no presencia de anticuerpos preformados en el receptor contra antígenos del donante, que originarían un rechazo hiperagudo. Esta prueba consiste en enfrentar in vitro linfocitos del donante con suero del receptor, a lo que se añade posteriormente complemento. En caso de observarse muerte celular por lisis, esto significa que el receptor tiene anticuerpos preformados contra algún antígeno del donante, hecho que imposibilita el trasplante.

La compatibilidad entre donante y receptor viene determinada por los siguientes valores:

- Grupo sanguíneo: el receptor recibe un riñón con grupo sanguíneo compatible. Por consenso, se ha establecido que haya identidad de dichos grupos entre donante y receptor, salvo el caso de que exista una urgencia médica.

- Sistema HLA: cuanto más parecidos sean donante y receptor en lo que respecta a dichas proteínas, menos posibilidad existirá de rechazo del órgano trasplantado. La prueba cruzada (crossmatch) se realiza mezclando linfocitos (de la sangre, del bazo o de los ganglios) del donante con plasma del receptor. Como se ha señalado anteriormente, consiste en la búsqueda de anticuerpos preformados contra los linfocitos de un posible donante en el suero de un paciente. Pueden estar específicamente dirigidos contra los antígenos HLA o contra cualquier otro antígeno del donante que este no comparta con el receptor. Estos anticuerpos suelen ser consecuencia de la respuesta del receptor a trasplante previo, embarazo y transfusiones, entre otros. La incompatibilidad HLA puede provocar una proliferación y activación de los linfocitos T CD4/CD8+ del receptor, con activación concomitante de la producción de aloanticuerpos de linfocitos B. Esto da lugar a un rechazo celular y humoral del injerto.

- Factores físicos: peso, talla, edad, etc.

- Criterios de selección: el principio de igualdad, equidad y no discriminación por razones sociales y económicas es de obligada aplicación para los pacientes en lista de espera de trasplante en general. No obstante, existen 3 grupos de pacientes que tienen prioridad absoluta a la hora de acceder a un posible trasplante renal:

- Las urgencias cero o absolutas.

- Los pacientes hiperinmunizados: son pacientes que, por diversas circunstancias (embarazos, transfusiones sanguíneas o trasplantes previos), han desarrollado anticuerpos circulantes frente a uno o varios antígenos del sistema de histocompatibilidad. Dan la prueba cruzada positiva con la gran mayoría de los donantes, de forma que es muy difícil encontrar un órgano aceptable. Para poder trasplantarlo, se precisa probar un número muy grande de donantes con el fin de aumentar las posibilidades de encontrar uno. Por esta razón, se los incluye en más de una lista, incluso en organizaciones supranacionales, para adjudicarles el primer órgano con el que el receptor no tenga anticuerpos circulantes preformados frente a los antígenos del donante, la prueba cruzada sea negativa, el grupo sanguíneo, compatible, y deseablemente, con el que se comparta algún antígeno. Esto crea complicaciones notables, pues es preciso disponer de todos los sueros en distintos laboratorios de inmunología, pero es la única forma de poder trasplantarlos.

- Niños.

7. TERAPIA DE INMUNOSUPRESIÓN

Actualmente, la terapia inmunosupresora se sustenta en 3 fármacos (triple terapia): esteroides, tacrolimus o ciclosporina,y micofenolato mofetil (MMF) o azatioprina. A la pauta inmunosupresora protocolaria de cada servicio, habrá que añadir una medicación base, que generalmente consistirá en antibióticos de amplio espectro, protectores gástricos, heparina subcutánea y eritropoyetina.

El paciente siempre debe:

- Aprender el nombre de las medicinas y su función específica.

- Anotar las dosis, las horas y los días de toma de cada medicamento.

- Tomar la medicación tal cual le ha sido prescrita.

- Conservar la medicación guardada, ordenada, limpia y seca, alejada de puntos de luz, calor o humedad.

- Tirar los frascos o cajas agotados o caducados.

- No cambiar nunca los medicamentos de caja, puede ser una fuente de equivocaciones.

- Comunicar a los médicos: vómitos, urticaria, dolor de cabeza, dolor de estómago o cualquier otro síntoma.

- En caso de error en la toma de la dosis, no corregir nunca en la siguiente. La mayoría de los centros con consultas de seguimiento de trasplante disponen de una línea telefónica habilitada para solventar este tipo de incidencias.

- No consumir ninguna otra medicación sin autorización médica.

- Tomar el tratamiento inmunosupresor hasta nueva orden del equipo médico.

Con respecto a las vacunas, se recomienda que todos los pacientes con un trasplante renal funcionante, por su condición de inmunodeprimidos y el riesgo inherente de infecciones, reciban las siguientes vacunas: gripe, neumococo, tétanos/ difteria, virus de la hepatitis, etc. Sin embargo, si el paciente debe viajar a un país con riesgo por contagio y precisa de alguna vacuna, debe contar con la indicación del nefrólogo de la consulta de seguimiento de trasplante para hacerlo. Así, la vacunación por inyección frente a la fiebre tifoidea está permitida y es recomendable, mientras que la vacunación del cólera o la de la fiebre amarilla no está indicada en ningún caso.

8. RECHAZO DEL TRASPLANTE RENAL. PRINCIPAL COMPLICACIÓN

Existen 3 tipos de rechazo del trasplante renal:

- Rechazo hiperagudo: es de rara prevalencia debido a la obligatoriedad de las pruebas de compatibilidad. El tratamiento sería la extracción del injerto. Sucede desde los minutos postrasplante iniciales hasta las primeras 72 h. Presenta una evolución muy rápida y un cuadro grave caracterizado por:

- Anuria.

- Descenso inexplicable de hematocrito y plaquetas.

- Hemólisis intravascular.

- Dolor abdominal intenso.

- Rechazo agudo: pérdida de equilibrio entre la respuesta inmune y la medicación inmunosupresora. La mayoría de los casos (85 %) ocurre en los 6 primeros meses postrasplante. Durante este periodo, el seguimiento de los pacientes en la consulta de trasplante es exhaustivo. Signos y síntomas:

- Fiebre.

- Elevación de la creatinina sérica.

- Aumento del tamaño renal.

- Oliguria.

- Dolor local.

- HTA.

- Proteinuria.

- Rechazo crónico o nefropatía crónica del injerto: Es un cuadro caracterizado por la progresiva, lenta e inexorable pérdida de la función renal del injerto. Es la causa tardía más frecuente de pérdida del injerto (75 % en injertos de más de 1 año). El rechazo crónico aparece generalmente en pacientes que han presentado varios rechazos agudos o un rechazo agudo sin recuperación completa de la función renal. Signos y síntomas:

- Proteinuria de grado variable.

- HTA.

- Hallazgos histológicos: fibrosis de corteza y médula renal, engrosamiento de la capa íntima de los vasos (puede llegar a ocluirlos), glomerulopatía del trasplante (similar a una glomerulonefritis proliferativa).

9. RECHAZO DEL TRASPLANTE RENAL. PRINCIPAL COMPLICACIÓN

La labor de Enfermería en relación con el paciente debe ir encaminada fundamentalmente a la prevención. Es de suma importancia dotar al paciente de todas las herramientas necesarias para su autocuidado y lograr que interiorice la importancia que ello tiene durante la etapa de diálisis para llegar a la etapa del trasplante en las mejores condiciones posibles.

De lo contrario, el riesgo quirúrgico y anestésico, y las dificultades técnicas intrínsecas al acto operatorio pueden hacerlo dificultoso o incluso imposible.

Por ejemplo, si un paciente en diálisis durante varios años no ha controlado correctamente los niveles de fósforo en la sangre, bien por no observar una dieta correcta, bien por no tomar alguna medicación destinada a lograr dicho control, cabe la posibilidad de que aparezcan calcificaciones en los vasos sanguíneos. Este problema puede impedir que el cirujano, en el momento del trasplante, realice las uniones o anastomosis entre la arteria del riñón trasplantado y la arteria del paciente.

En este sentido, otros de los grandes aspectos preventivos del paciente en diálisis que se va a trasplantar son el del control de la tensión arterial y de la sobrecarga hídrica, así como la supresión del tabaco.

Es importante seguir fielmente las indicaciones del personal sanitario, que pretende únicamente el bienestar del paciente: es decir, realizar una medicina preventiva dentro de la situación de enfermedad, con la seguridad de que el sacrificio, el esfuerzo y las limitaciones lógicas que van a existir durante la etapa de tratamiento con diálisis permitirán la llegada al momento del trasplante en unas mejores condiciones o, de no producirse este, una vida en diálisis más larga y de mayor calidad.

9.1. Atención de enfermería en el pretrasplante renal inmediato

- Historia de Enfermería: se llevará a cabo la recogida de datos y la toma de constantes vitales y peso. La indicación de ayunas debe estar garantizada. Especial mención en este apartado merecen los pacientes diabéticos, ya que, si fuera necesario administrar glucosa, se hará en forma de sueros glucosados según el protocolo establecido.

- Extracción analítica sangre.

- Hemodiálisis (si precisa): en la anamnesis, se va a determinar el tiempo transcurrido desde la última sesión de diálisis, mientras que, en las analíticas, obtendremos el nivel de potasio. Con estos datos, el facultativo nos indicará si es necesario realizar una sesión de diálisis previa a la cirugía que haga que el receptor llegue en condiciones óptimas desde el punto de vista metabólico, y que disminuya en la medida de lo posible los riesgos de cara a la intervención. La diálisis se realizará sin heparina para prevenir hemorragias durante la intervención.

- Preparación del receptor para quirófano: ECG, preparación de la piel (rasurado y baño, según protocolos del centro), administración de la medicación del protocolo de inmunosupresión indicado y profilaxis antibiótica. Se protegerá la fistula arteriovenosa y se realizará el vaciado del peritoneo en caso de diálisis peritoneal. También habrá que verificar la retirada de prótesis dentales y la historia del paciente.

- Atención en la unidad de trasplante renal: los cuidados deEnfermería estarán encaminados a favorecer la supervivencia del injerto y prevenir el rechazo, así como a evitar y detectar precozmente las posibles complicaciones, como son:

- Infecciones.

- Necrosis tubular aguda.

- Complicaciones quirúrgicas.

- Rechazo del trasplante.

Asimismo, se deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

- Toma de constantes vitales horarias.

- Control estricto del balance hídrico.

- Vigilancia del sangrado.

- Verificación del funcionamiento de la fístula arteriovenosa.

- Explicación al paciente sobre la correcta administración de inmunosupresores.

Durante los días siguientes al trasplante, se realizarán hemo- grama y bioquímica cada 24-48 h, se recogerá la diuresis de 24 h para determinar el aclaramiento de creatinina y proteinuria, se obtendrán niveles inmunosupresores (cada 24-48 h) y se estará alerta ante la aparición de posibles signos de rechazo. Se llevará a cabo la toma de constantes vitales y el control del balance hidroelectrolítico según protocolo (generalmente una vez por turno), la revisión del peso diario (preferiblemente por la mañana, a la misma hora y en la misma báscula), la cura diaria de la herida quirúrgica con estricta técnica aséptica (se evitará en lo posible la excesiva instrumentación durante el proceso) y la administración del tratamiento pautado.

En el momento del alta, el paciente debe ser capaz de realizar sus autocuidados en el máximo grado posible.

9.2. Atención de enfermería en el pretrasplante renal al alta

La educación de Enfermería es esencial para que el paciente trasplantado sea consciente de la importancia de cuidar el riñón. Por ello, debe estar instruido en los autocuidados que ha de realizar, como seguir las instrucciones de los profesionales sanitarios, tomar la medicación a las horas indicadas, descansar el tiempo necesario (7-8 horas), evitar la ingesta excesiva de alimentos y el sobrepeso, realizar ejercicio físico, no consumir alcohol y, por supuesto, no fumar.

BIBLIOGRAFÍA

- Agur AMR y Dalley F. Grant. Atlas de Anatomía. 11.ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2007.

- Alcázar Arroyo R y Albalate M. Una mayor precisión en el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Nefrología [Internet]. 2010 [citado 21 de abril de 2021];30(2):143-146. Recuperado a partir de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttex- t&pid=S0211-69952010000200001

- Anthony CP y Thibodeau GA. Anatomía y fisiología. México: McGraw Hill - Interamericana; 1987.

- Berne RM y Levy MN. Fisiología. 3.ª ed. Madrid: Harcourt. Mosby; 2001.

- Biblioteca de guías de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud [Internet]. Zaragoza: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud; s. f. [citado 21 de abril de 2021]. Recuperado a partir de: https://portal.guiasalud.es

- Boron WF, Boulpaep EL. Medical Physiology. Updated edition. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2005.

- Burkitt HG, Young B, Heath JW. Wheater. Histología funcional. 3.ª ed. Madrid: Churchill Livingstone; 1993.

- Capellà Vilurbina N y Solé Solanellas C. Cuidados de enfermería a un paciente trasplantado. Rev Soc Esp Enferm Nefrol [Internet]. 2010 [citado 21 de abril de 2021];13(1):86-89. Recuperado a partir de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=s-ci_arttext&pid=S1139-13752010000100010&lng=es

- Castro del Pozo S de. Manual de patología general. 5.ª ed. Barcelona: Masson; 2000.

- Crespo Montero R y Casas Cuesta R (eds.). Procedimientos y protocolos con competencias específicas para enfermería nefrológica [Internet]. Madrid: Sociedad Española de Enfermería Nefrológica. Aula Médica; 2013 [citado 21 de abril de 2021]. Recuperado a partir de: http://www.seden.org/files/documents/ procedimientos%20y%20protocolos-definitivo_b7b1.pdf

- Coronel F (coord). Guías de práctica clínica en diálisis peritoneal [Internet]. Sociedad Española de Nefrología (SEN); 2005[citado 21 de abril de 2021]. Recuperado a partir de: https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-guias-practica-clini-ca-dialisis-peritoneal-56

- Durán Muñoz MI, Lope Andrea T, Pino Jurado MR, ChicharroMaría C, Matilla Villar E. Percepción de la calidad de vida re-feridaporelpacienteadultocontrasplanterenal.EnfermNefrol [Internet]. 2014 [citado 21 de abril de 2021];17(1):45-50.Recuperado a partir de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?scrip-t=sci_arttext&pid=S2254-28842014000100008&lng=es

- EuropeanRenalBestPractice.Guíadeprácticaclínicaparael cuidado peri y postoperatorio de la fístula y el injerto arteriovenoso para hemodiálisis en adultos. Un resumen de European Renal Best Practice (ERBP) [Internet]. 2019 [citado 21deabrilde2021].Recuperadoapartirde:https://senefro.org/readcontents.php?file=guias/5efaf0304d0bb.pdf

- FernándezFresnedoGyValentínMO(coords.). Recomendaciones de la Sociedad española de Nefrología (SEN) y la Organización Nacional de Trasplante (ONT) sobre trasplante renal de donante vivo. Nefrología [Internet]. 2010 [citado 21 de abril de 2021];30(Supl. 2). Recuperado a partir de: http://www.ont.es/ infesp/DocumentosDeConsenso/Guias%20SEN.pdf

- García González FJ, Salinas Casado J, Madurga Patuel B, Cózar Olmo JM, Esteban Fuertes M. Guía de atención a personas con incontinencia urinaria [Internet]. Madrid: Asociación Española de Urología (AEU). Consejo General de Enfermería. Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria (Asanec); 2020 [citado 21 de abril de 2021]. Recuperado a partir de: https:// www.consejogeneralenfermeria.org/documentos-de-interes/guias-clinicas/send/67-guias-clinicas/908-guia-de-atencion-a-personas-con-incontinencia-urinaria

- García Parra AM, González Bravo MN, Labarga Pozo O, Díaz Gómez NM. Problemas urológicos y renales más frecuentes. En: Morales Gil IM, García Piñero JM. Cuidados intensivos pediátricos. Serie Cuidados Avanzados. Madrid: Difusión Avan- ces de Enfermería (DAE); 2010. p. 497-507.

- GilBarreraI,VelázquezFernándezA,RomeroLópezR,CaroTorrejónM,TorresArauzCyMorenoRodríguezA.Trasplanterenaldonante cadáver versus donante vivo 2005-2014. Enferm Nefrol[Internet].2015[citado21deabrilde2021];18(Supl.1):78-79.Recuperadoapartirde:http://scielo.isciii.es/scielo.php?s-cript=sci_arttext&pid=S2254-28842015000500061&lng=es

- Guía de Práctica Clínica Española del Acceso Vascular paraHemodiálisis [Internet]. Biblioteca de guías de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud. Zaragoza: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud; s. f. [citado 21 de abril de 2021].Recuperado a partir de: https://portal.guiasalud.es/gpc/acce-so-vascular-hemodialisis/

- HallJEyGuytonAC.Tratadodefisiologíamédica.13.ªed.Philadelphia:Elsevier Saunders; 2016.

- HospitalUniversitarioReinaSofía.ServiciodeNefrología.Guíapara pacientes con tratamiento de hemodiálisis [Internet].Sevilla: Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía; s. f.[citado 21 de abril de 2021]. Recuperado a partir de: https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/fileadmin/user_upload/area_enfermeria/enfermeria/pu-blicaciones_enfermeria/tratamiento_dialisis.pdf

- Ibeas J y Roca-Tey R (coords.). Guía clínica española del ac-cesovascularparahemodiálisis.EnfermNefrol[Internet].2018 [citado 21 de abril de 2021];21(Supl. 1):S1-256. Recuperado a partir de: https://seden.org/files/documents/Elemen-tos_1301_guia-seden-linkada18-09-34.pd

- Jameson JL, Fauci AU, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Los-calzoJ.Principiosdemedicinainterna.17.ªed.CiudaddeMéxico:McGraw-Hill Education; 2008.

- Kälble T, Alcaraz A, Budde D, Humke U, Karam G, Lucan M, Nicita G y Süsal C. Guía clínica sobre el trasplante renal [Inter- net]. Arnhem: European Association of Urology; 2010 [citado 21 de abril de 2021]. Recuperado a partir de: https://uroweb. org/wp-content/uploads/15-GUIA-CLINICA-SOBRE-TRANS- PLANTE-RENAL.pdf

- Netter FH. Atlas de Anatomía Humana. 6.ª ed. Issy les Mouli-neaux: Elsevier Masson; 2015.

- Organización Nacional de Trasplante. Datos globales de do-nación y trasplante [Internet]. Madrid: Organización Nacionalde Trasplante. Ministerio de Sanidad; s. f. [citado 21 de abrilde 2021]. Recuperado a partir de: http://www.ont.es/infesp/paginas/datosdedonacionytrasplante.aspx

- Organización Nacional de Trasplantes. Programa nacional dedonacióncruzada[Internet].2015[citado21deabrilde2021].Recuperado a partir de: http://www.ont.es/infesp/Documentos-DeConsenso/Programa%20Donaci%C3%B3n%20Renal%20Cru-zada_actualizaci%C3%B3n_25062015.pdf

- Pérez Valdivia MA et al. Proceso asistencial integrado. Trata-miento sustitutivo de la enfermedad renal crónica avanzada:diálisis y trasplante renal. 2ª ed. [Internet]. Sevilla: Conseje-ríadeSalud;2015[citado21deabrilde2021].Recuperadoa partir de: juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5a-f195716a6e6_dialisis_trasplante_renal_junio_2016.pdf

- Roca-Tey R. El acceso vascular para hemodiálisis: la asig-naturapendiente.Nefrología[Internet].2010[citado21deabrilde2021];30(3):280-287.Recuperadoapartirde:http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pi-d=S0211-69952010000300003&lng=es

- Rodríguez JA, González E, Gutiérrez JM, et al. Guías de acce-so vascular en hemodiálisis (Guías SEN). Nefrología 2005; 25(Supl.1):3-97.

- Spalteholz W. Hand atlas of human anatomy. Lenox, Massa-chusetts:HardPress Publishing; 2013.

- Torres Torres LF. Puesta al día en nefrología. Alcalá la Real:AlcaláGrupo; 2001.