La hemodiálisis domiciliaria (HDD) es una técnica que permite a los pacientes con enfermedad renal crónica recibir tratamiento en sus hogares. Surgió en los años 50 como respuesta a la insuficiencia de infraestructuras hospitalarias y alcanzó su máximo auge en los años 60, cuando el 40% de los pacientes en Estados Unidos la utilizaban. Sin embargo, factores como la introducción de la diálisis peritoneal, el aumento de pacientes con mayor morbilidad y cambios en las políticas de financiación llevaron a su declive. En las últimas décadas, la HDD ha resurgido debido a sus múltiples beneficios, como la mejora en la calidad de vida, la flexibilidad en los tratamientos y la reducción de costos sanitarios.

En España, la prevalencia de la HDD es baja, con apenas un 0,3% de los pacientes, frente a países como Nueva Zelanda (19%) o Canadá (3,9%). A pesar de esto, se reconocen sus numerosas ventajas: mejora la calidad de vida al ofrecer mayor flexibilidad, evita traslados y tiempos de espera, y permite que los pacientes mantengan su vida laboral, social y familiar. Desde un punto de vista clínico, reduce la morbimortalidad, mejora el control de enfermedades asociadas como la hipertensión, preserva la función renal residual y disminuye los síntomas postdiálisis.

Existen diferentes modalidades de HDD, como la diálisis diaria corta o nocturna, que incrementan la frecuencia del tratamiento y ofrecen mejores resultados en comparación con la hemodiálisis hospitalaria. Sin embargo, implementar esta técnica no está exento de desafíos. Entre las barreras destacan el riesgo de infecciones por el manejo del acceso vascular, la falta de confianza y la necesidad de formación específica del paciente y cuidadores para realizar el procedimiento, y la necesidad de infraestructuras adecuadas en el domicilio.

El personal de enfermería desempeña un papel clave en la educación, entrenamiento y seguimiento de los pacientes, asegurando la eficacia de la técnica. Además, se resalta la importancia del soporte emocional para facilitar la adaptación al tratamiento. Además, la incorporación de tecnologías avanzadas, como monitores más compactos y sistemas de telemedicina, facilita su implementación.

Aunque enfrenta limitaciones, la HDD se presenta como una alternativa eficiente que combina beneficios sociales, económicos y clínicos, promoviendo una mayor autonomía y mejor calidad de vida para los pacientes renales y sus familias.

8.1 HISTORIA, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL

8.1.1 Historia de la hemodiálisis domiciliaria

La historia de la hemodiálisis domiciliaria (HDD) es la propia historia de la hemodiálisis hospitalaria (HDH).

A finales de los años 50, las infraestructuras hospitalarias no eran suficientes para hacer frente a los programas de hemodiálisis hospitalaria por el gran número de pacientes existentes. Con la idea de tratar a un gran número de pacientes, estos programas de hemodiálisis se llevaron al domicilio. Así, la HDD salvó muchas vidas en esta primera época, destacando los programas dirigidos por Shaldon en Londres, Merill en Boston y Scribner en Seattle.

La HDD continuó creciendo y alcanzó su máximo auge a principios de los años 60 donde el 40 % de los pacientes estadounidenses se encontraban en esta modalidad. A partir de esta fecha, asistimos a un descenso progresivo motivado por diferentes factores, entre los que hay que destacar el aumento del número y la morbilidad de los pacientes, el desarrollo de centros periféricos de hemodiálisis y los cambios en la política de financiación.

Además, a finales de los años 70 y principios de los años 80, se desarrolla la diálisis peritoneal, una nueva modalidad de diálisis que simplifica la técnica y también permite su realización en el domicilio.

La HDD entra en declive hasta mediados de la década de los 90, en que vuelve el interés por ella: para mejorar la morbimortalidad del paciente en regímenes de tres sesiones a la semana. Se comienzan a explorar nuevas formas de hemodiálisis más frecuentes y prolongadas en el tiempo, intentando evitar los períodos largos interdiálisis. Para hacer esto más sostenible desde el punto de vista económico, se lleva a los domicilios de los pacientes.

En España, se desarrolló en 1960, y solo en tres ciudades: Madrid, Barcelona y Valencia. Esto fue consecuencia de la falta de hospitales que contasen con hemodiálisis, por lo que se desarrolló este programa, el cual, se encargaba de atender a sus pacientes y a los de otras provincias. Esta fue una buena alternativa para mantener al paciente con vida.

8.1.2 Evolución de la hemodiálisis domiciliaria

Esta terapia se está desarrollando con gran éxito en países como Canadá (3,9%), donde emergen gran cantidad de publicaciones científicas, y en Estados Unidos (1,3 %), con gran crecimiento desde el año 2002 por cambios en la política de financiación. Otros países donde la prevalencia es alta es Australia (9.1%) y Nueva Zelanda (19%).

Respecto a Europa, su crecimiento es progresivo en países como Dinamarca (5,7%), Finlandia (5,3%), Reino Unido (4%), Holanda (2,7%) y Suecia (3,4%). Es llamativo el escaso desarrollo de la hemodiálisis domiciliaria en nuestro país, alcanzando tan solo el 0,3%. Como hemos indicado anteriormente en España se desarrolló en 1960, por la sobrecarga de los hospitales. Pero además en sus inicios, esta terapia no era abonada por la Seguridad Social y era el paciente quien tenía que correr con todos los gastos.

La inclusión en los programas de diálisis de pacientes con una edad avanzada, que antes no tenían opción a dializarse, unido al grupo de pacientes en edad laboral o escolar que necesitan un tipo de diálisis que se adapte a su ritmo de vida, y no al revés, hace que el hecho de dializarse en casa se presente como una alternativa a ambos grupos con necesidades tan heterogéneas.

8.1.3 Situación actual de la hemodiálisis domiciliaria

Hoy en día y según los datos publicados en los diferentes organismos oficiales sobre pacientes con enfermedad renal crónica y trasplantados, en España nos muestran los siguientes datos:

- La enfermedad renal crónica avanzada ha aumentado, desde 2008 hasta 2021, según los datos publicados en el registro nacional de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), en un 30%. Del cual, 65.740 pacientes han iniciado una terapia renal sustitutiva y 30.500 pacientes han comenzado diálisis.

- Según el Registro Español de Enfermos Renales (REER), en 2022 existen 34 centros en España que ofrecen la terapia de HDD y 320 pacientes en total.

Desde hace años se está poniendo en marcha el modelo Home First el cual se basa en un proceso de información y educación estructuradaque favorece las decisiones compartidas del profesional con el paciente. En él, se ayuda al paciente a descubrir sus valores y preferencias a partir de una explicación de la calidad de las distintas opciones de los tratamientos domiciliarios. Se deben explicar de tal forma que genere confianza a los que opten por el autocuidado.

La finalidad de cualquier técnica de sustitución renal es mejorar la morbimortalidad y calidad de vida del paciente y las terapias domiciliarias responden a este objetivo.

Esto junto a los siguientes factores que vamos a nombrar a continuación, han favorecido el crecimiento de la HDD en los últimos años. Estos son:

- El desarrollo de monitores de fácil manejo, seguros, de menor tamaño y transportables (minimiza barreras de administración).

- La optimización de los tratamientos de aguas reduciendo el espacio y el tamaño, incluso prescindiendo de ellos.

- Permite flexibilizar las prescripciones médicas tanto para los cuidados crónicos como agudos (unidades hospitalarias).

- Se obtienen buenos resultados clínicos.

Además, podemos comparar sus beneficios frente al empleo de tratamientos como la hemodiálisis hospitalaria o la diálisis peritoneal (DP) que es la otra terapia domiciliaria en auge. No existe mucha literatura sobre la HDD y los datos están referidos a pocos artículos, aunque según los datos obtenidos en revisiones integrativas de bases de datos:

- La HDD tiene un 13% de riesgo menor de mortalidad que la HDH.

- La supervivencia es mayor con HDD realizando sesiones de 3días por semana.

- En Canadá han demostrado que realizando 16 horas semanales de HDD la supervivencia es comparable con la del trasplante de riñón en EEUU.

- La HDD diaria tiene menos riego de mortalidad y menor tasa de ingreso hospitalario que la DP.

- Tiene un 37% menos de riesgo de fracaso de la técnica frente a la DP.

- La supervivencia con la HDD es mayor a 5 años que la DP.

8.2 VENTAJAS E INVONVENIENTES

A continuación, veremos las principales ventajas que aporta la terapia de HDD. Asimismo, la posibilidad de que los pacientes puedan realizar esta técnica en su domicilio mejora indudablemente su calidad de vida y aspectos tan importantes como los laborables, emocionales, familiares, sexuales y sociales. Las principales ventajas que aporta la terapia de HDD son:

- Menor morbilidad y mayor tasa de supervivencia.

- Mejores resultados clínicos en comparación a otras terapias.

- Mayor número de dosis de diálisis con un coste menor.

- Mayor calidad de vida, más tiempo libre y adaptación del enfermo (autonomía con respecto a los horarios, adaptación familiar, mantenimiento de la vida laboral, …).

- Evita traslados innecesarios y largos tiempos de espera.

- Mayor libertad y flexibilidad.

- Preserva la independencia del paciente en su entorno familiar y tratamiento.

- Facilita la individualización de la prescripción ajustada a sus necesidades específicas.

Por otro lado, ofrece una serie de beneficios clínicos que enumeraremos a continuación:

- Mejora el control de la hipertensión arterial, que se traduce en una reducción o incluso suspensión del tratamiento antihipertensivo.

- Mejoría de la hipertrofia ventricular izquierda y otros parámetros de funcionalidad cardíaca.

- Mayor estabilidad hemodinámica, mayor ajuste del peso seco, con menor ganancia de volumen Inter diálisis, mantenimiento de la función renal residual y mejor tolerancia a las sesiones.

- Menor prevalencia del síndrome de fatiga postdiálisis.

- Posibilidad de una pauta de dosis de diálisis que mejore el aclaramiento de toxinas urémicas.

- Disminución analítica de las toxinas urémicas, de valores como el potasio y el fosforo, control más adecuado del metabolismo calcio-fósforo, de la anemia, la inflamación y el estado nutricional.

- Beneficios sobre el sistema de regulación neuro-endocrino.

Además, el paciente en terapia de HDD va a ver mejorados, disminuidos e incluso ausentes los síntomas habituales causados por otras terapias como la HDH. Estos beneficios sobre los síntomas referidos son:

- Aumento de la vitalidad diaria.

- Aumento de la calidad de sueño: disminución del insomnio nocturno y del sueño diurno.

- Mejora del apetito.

- Mayor flexibilidad y libertad horaria.

- Aumento del tiempo de vacaciones y ocio.

- Mantenimiento de la actividad laboral y social.

- Mantenimiento de la actividad física.

- Disminución de los desplazamientos en ambulancia.

- Disminución de los síntomas de depresión.

No obstante, la implementación de esta técnica no siempre es posible, ya que existen una serie de barreras e inconvenientes que pueden dificultar su implantación y desarrollo. Los principales inconvenientes y limitaciones son:

- Riesgo de infección relacionado con el manejo del acceso vascular.

- Falta de autoconfianza por parte del paciente y/o autoeficacia para manejar la propia terapia, que derivará en complicaciones de la técnica en el domicilio

- Falta de apoyo familiar y social.

- Insuficiente orientación y compromiso por parte de la administración sanitaria.

- Falta de implicación y formación del equipo asistencial encargado de dar soporte a la técnica.

- Infraestructuras hospitalarias inadecuadas, supeditadas a la organización interna del servicio que oferta la HDD.

- Ansiedad en el paciente y en su entorno familiar, además de miedo a asumir responsabilidades en cuanto a la enfermedad y el tratamiento.

- Necesidad de disponer de un espacio en el domicilio para instalar el monitor, el equipo para el tratamiento del agua, el drenaje y almacenar el material necesario para llevar a cabo la técnica.

Definitivamente las técnicas dialíticas domiciliarias y, en concreto la HDD, pueden suponer un ahorro considerable para el sistema sanitario. Además, pueden aportar numerosas ventajas de tipo social y económico a los pacientes y a sus familiares. Y somos nosotros, los sanitarios, los principales responsables de que su uso se normalice.

8.3 CARACTERISTICAS SOCIALES Y CLINICAS DE LOS PACIENTES CANDIDATOS PARA LA TERAPIA DE HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA

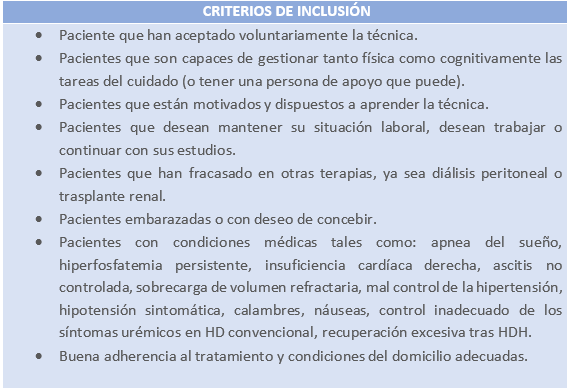

En todos los tratamientos y terapias se habla de criterios de inclusión y de exclusión y en el caso de la HDD se hace igualmente. Pero se debe hacer una valoración previa antes de la elección de la terapia de una manera exhaustiva del paciente y de su situación actual y no realizar juicios de valor por parte de los profesionales que rodean al paciente.

Tabla 16. Criterios de inclusión para un programa de hemodiálisis domiciliaria. Elaboración propia.

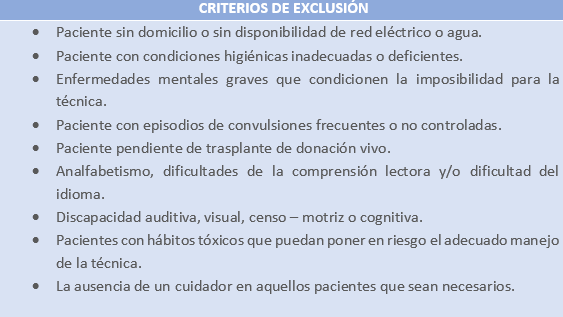

Por otro lado, van a existir unos criterios de exclusión que pueden ser absolutos o relativos, pero siempre deben quedar bajo la valoración y el criterio de los profesionales sanitarios.

Tabla 17. Criterios de inclusión para un programa de hemodiálisis domiciliaria. Elaboración propia.

8.4 MODALIDADES DE LA HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA

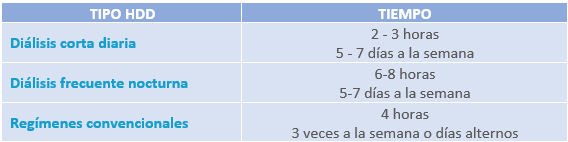

La HDD aporta frente a la HDH, la opción de elegir entre una de las tres modalidades que indicamos a continuación:

Tabla 18. Modalidades hemodiálisis domiciliaria. Elaboración propia.

La HDD nocturna se ha convertido en una de las más populares en Europa, aunque no es España. En ella, el flujo sanguíneo es más bajo (en torno a 200ml/min) lo que hace que haya una reducción del estrés en el corazón y las hipotensiones intradiálisis tan frecuentes en la HDH, además de un mayor aclaramiento de moléculas de tamaño grande y mediano y proporcionando una mayor dosis de diálisis con mayor valor de Kt/V.

Por otro lado, la diálisis corta diaria está pensada para reducir la osteodistrofia renal, pero en donde realmente inciden los expertos es en el beneficio cardiovascular.

Estos dos regímenes de tratamiento proporcionan una dosis más alta de diálisis a la semana. Esto, junto con el hecho de que los flujos sanguíneos pueden ser más bajos y a la notable reducción de los síntomas que se producen por las excesivas y rápidas ultrafiltraciones de la HDH, las hacen que sean más ventajosas que la hospitalaria.

8.5 MONITORES PARA LA HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA

En el mercado existen múltiples monitores enfocados a la terapia de HDD, pero todos deberían recoger la mayoría de las siguientes características:

- Ser fácilmente configurable por el paciente.

- Ser fácilmente transportable.

- Permitir la realización de altos volúmenes de transporte convectivo.

- Realizar todas las comprobaciones previas al tratamiento y tras el retorno de la sangre al paciente, además de comenzar automáticamente las tareas de desinfección.

- Poseer una tecla de emergencia para las complicaciones más frecuentes.

- No necesidad de anticoagulación sistémica.

- El monitor debería incluir algoritmos de inteligencia artificial y un sistema interactivo y educativo antes, durante y después de la sesión de hemodiálisis, además de incluir señalizaciones y terminología intuitivas.

- El servicio técnico no debería realizarse más de dos veces al año.

- Contener un sistema de telemedicina que conecte en tiempo real el monitor del paciente desde su domicilio con la unidad de diálisis. De esta manera se tendrá un control pleno del tratamiento y adecuada ejecución de la técnica por el paciente en su domicilio.

Imagen: 82. Monitor Nx Stage Systen One para hemodiálisis domiciliaria. Fuente: https://systemone.freseniusmedicalcare.com/es/nxstager-system-one

Imagen 83. Monitor Physidia S3 para hemodiálisis domiciliaria. Fuente: Vega Martínez, A. En: Lorenzo V, López Gómez JM (Eds). Hemodiálisis domiciliaria [Internet]. Nefrología al día. ISSN: 2659-2606. Disponible en: https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-hemodialisis-domiciliaria-150

8.6 TRATATAMIENTO DE AGUA, LÍQUIDO DE DÁLISIS, DOSIS Y PRINCIPIOS DE ADECUACIÓN

8.6.1 Tratamiento del agua

Dependiendo del funcionamiento del monitor y las opciones que nos ofrecen las casas comerciales, algunos monitores facilitan que el suministro del agua para la terapia sea extraído de la propia red municipal que se obtiene de los grifos del domicilio. Esto facilita que no haya que realizar una instalación para el tratamiento del agua de una manera compleja en los domicilios.

Para obtener un agua ultrapura y estéril, los tratamientos de agua para domicilio contarán al menos con:

- Filtro de carbón activado.

- Sistema de ósmosis inversa.

- Filtro de bacterias de 0,2 micras.

- Descalcificador (mejora la dureza del agua).

- Filtros pre - osmosis (si el índice de sedimentos es muy elevado).

- Lámpara ultravioleta (evita problemas de contaminación ocasional).

- Ultra filtro (adyuvante a la osmosis inversa).

8.6.2 Prescripción del líquido de diálisis

Por un lado, existe la posibilidad de emplear la propia agua de la red municipal extraída del domicilio del paciente para la producción del agua ultrapura. Esta a su vez es mezclada con un concentrado de ácido que tiene unas propiedades electrolíticas especificas elegidas y prescritas por el facultativo en nefrología que serán individualizadas para cada paciente. De esta manera obtendremos un líquido de diálisis listo para usar durante 24 -72 horas.

Existe otra opción, que es emplear un líquido de diálisis ya creado con las propiedades electrolíticas adecuadas para cada paciente. Este líquido es producido en bolsas de líquido de diálisis premezclado listo para su uso (en torno a 5 litros). Estas son preparadas y repuestas para cada sesión de diálisis hasta llegar al total del líquido de reposición prescrito (en torno a 25 - 45 litros por sesión), lo que hace que la necesidad de almacenaje en el domicilio sea mayor.

Imagen: 84. Bolsas premezcladas de líquidos de diálisis para hemodiálisis domiciliaria. Fuente: https://systemone.freseniusmedicalcare.com/es/nxstager-system-one

8.6.3 Dosis de diálisis y principios de adecuación

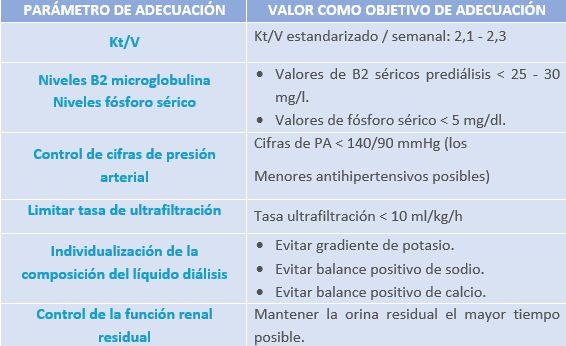

Como se ha podido describir en otros temas, el objetivo de adecuación está determinado por un valor mínimo de Kt/V para esquemas de hemodiálisis. Además, hacen diferencia según la frecuencia de la prescripción al determinar la dosis mínima de diálisis.

Una de las características más importantes de la HDD es la capacidad de flexibilizar y adaptar el tratamiento a las necesidades de cada paciente. Esto realmente, facilita alcanzar los objetivos de adecuación de una manera ambiciosa mediante esquemas de diálisis más intensivos, sin que esto altere la organización de un centro ni la calidad de vida del paciente.

Algunos de los objetivos que podemos intentar alcanzar a la hora de prescribir una terapia de hemodiálisis domiciliaria se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 19. Parámetros para dosis de diálisis efectiva en HDD. Elaboración propia.

8.7 EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LA HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA

8.7.1 ¿Qué papel juega la enfermera en la hemodiálisis domiciliaria?

El papel de la enfermería en ERCA y técnicas domiciliarias, con competencias de enfermera de práctica avanzada, como parte integrante del equipo multidisciplinar es esencial e insustituible, y cada vez cobra más valor. Su papel es definitivo en el proceso de toma de decisiones y de elección de la técnica de TRS.

En las unidades de nefrología y diálisis existe la figura de la enfermera referente en HDD, que es el profesional encargado de formar a los pacientes y sus cuidadores y al resto de los profesionales que forman parte del equipo de HDD.

El tiempo empleado en cada entrenamiento será el que el paciente precise y vendrá determinado por el grado de cultura general y sanitaria del paciente, su estado clínico y de funcionalidad al inicio de la formación, sus miedos y percepciones del tratamiento domiciliario, su experiencia previa en el mismo, la accesibilidad y funcionamiento del acceso vascular y el grado de compenetración con el personal de enfermería encargado de dicho entrenamiento.

En el momento en el que el paciente opta por esta opción, el equipo de la consulta de ERCA y HDD lo valora como candidato y una vez aceptado, han de ponerse en marcha dos actuaciones principales, a ser posible, de forma simultánea:

- Entrenamiento del paciente y/o cuidador.

- Acondicionamiento del domicilio y puesta en marcha.

8.7.2 Funciones de la enfermera referente en la hemodiálisis domiciliaria

La responsabilidad es casi absoluta de enfermería. La enfermera es el nexo entre el paciente y su entorno con el hospital. Este perfil de enfermera es una enfermera de practica avanzada con funciones de entrenadora y educadora. Además, es una enfermera de enlace entre el entorno hospitalario y el entorno del paciente, por lo tanto, con atención primaria. Sus principales funciones son:

- Colaborar en la elección del tratamiento

- Valorar la capacidad del paciente y del cuidador.

- Ver la adecuación del domicilio.

- Planificar la fase de entrenamiento.

- Realizar el entrenamiento y evaluar sus resultados.

- Hacer el seguimiento y el cuidado del paciente (hospital y visitas domiciliarias).

- Control y gestión del material de HDD.

- Atender y resolver problemas físicos, técnicos y administrativos.

- Formar a los pacientes, no solo en la técnica, si no en conocimientos, habilidades y actitudes sobre nefrología y diálisis y habilidades con los accesos vasculares.

- Educar a todo el entorno que rodea a ese paciente: familia, amigos, vecinos…

- Evaluar la adaptación del paciente en su entorno al inicio del tratamiento.

- Asegurar la confianza del paciente, con el apoyo constante del equipo ante las posibles complicaciones

- Promover el autocuidado y las técnicas domiciliarias.

8.7.3 Bienestar emocional de los pacientes con terapia de hemodiálisis domiciliaria

Debemos evaluar y fomentar en todo momento el bienestar emocional del paciente en las terapias domicilias, ya que de ello depende el éxito de la técnica. A estos pacientes les persigue, desde su diagnóstico, un sentimiento de enfermo que no desaparecerá nunca de su vida, incluso, aunque hayan sido tratados con un trasplante renal. Debemos promover la normalización de la enfermedad. Los enfermos realmente, o en general cualquier enfermo crónico, no quieren que su entorno y sus familiares les vean enfermos. Mediante el tratamiento con terapias domiciliarias, los pacientes se sentirán menos enfermos, ya que ellos mismos se harán cargo de su propio autocuidado y de la enfermedad; y no un médico o una enfermera. Mediante la motivación y el impulso del autocuidado en las unidades de diálisis, conseguimos la reducción de las visitas a atención primaria y hospitalaria.

Los enfermeros referentes en HDD deben vigilar de cerca y valorar los procesos psicológicos de adaptación a la técnica enlos que se encuentran estos pacientes. El bienestar emocional ante esta terapia solo se consigue si el paciente es capaz de ir superando los procesos psicológicos de adaptación a la terapia.

Además, la incertidumbre al proceso de entrenamiento, la primera diálisis en el domicilio, la primera diálisis sin cuidador, el temor y el miedo a no estar haciéndolo bien, el temor de seguir estando enfermo o estar mejor, pero volver a estar enfermo hacen que el paciente pueda caer en periodos de depresión y letargo, tras un periodo de euforia junto a ansiedad por el que, normalmente, pasan durante el periodo de entrenamiento. El seguimiento emocional es de vital importancia para que se alcancen los objetivos dialíticos de la terapia.

8.7.4 Planificación del entrenamiento de los pacientes con terapia de hemodiálisis domiciliaria

Una vez hecha la elección por parte del paciente, en el momento de planificar el entrenamiento de hemodiálisis domiciliaria, es muy útil aplicar la metodología de pedagogía activa, consiguiendo así ordenar todos los aspectos a transmitir y/o para tener en cuenta en la formación al paciente y/o al cuidador.

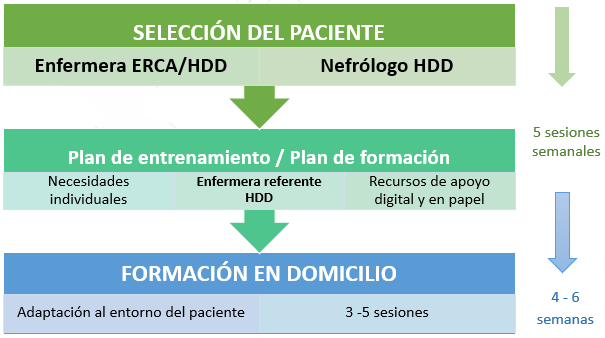

Habitualmente, el periodo de entrenamiento comprenderá de 5 sesiones semanales durante un periodo de 4 a 6 semanas (este tiempo es aproximado ya que siempre se adaptará a las necesidades de aprendizaje de cada paciente y/o cuidador).

Tabla 20.

Semanalmente, evaluaremos los objetivos conseguidos y detectaremos aquellos conceptos y actividades sobre los que es necesario reincidir.

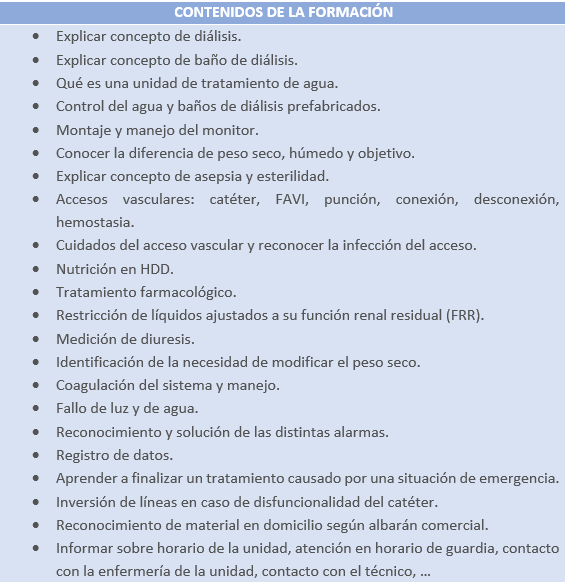

Tabla 21. Principales contenidos para el entrenamiento y la formación de los pacientes para HDD. Elaboración propia.

Al finalizar la formación se deben realizar check – list. Esto nos servirá de herramienta para verificar si el paciente ha adquirido las habilidades y conocimientos necesarios.

8.7.5 La importancia de la figura del cuidador y funciones

No debemos olvidar el papel fundamental que realizan los cuidadores. Ya sean activos en el tratamiento o solo estén de soporte por si surge una emergencia. El cuidador es toda persona que se compromete a colaborar en el aprendizaje y desempeño de la técnica y vela por la seguridad del paciente y le ayuda en la resolución de algún problema que pudiese presentarse.

Como enfermeras referentes en un programa de HDD, debemos estar atentos y evaluar frecuentemente los siguientes aspectos del cuidador:

- La carga del cuidador en un factor importante para tener en cuenta para el éxito de la terapia.

- ElaumentodelafrecuenciaenlassesionesdeHDpodríaempeorar tanto la calidad devidadelpacientecomo el aumento delacargapercibidaenelcuidador/a.

- Debemos realizar entrevistas conjuntas para detectar cualquier problema, tensión, estrés, realizar test de valoración al cuidador y que no pierda sus hábitos de vida y apoyo.

- Detectar y reconocer ciertos síntomas que nos hagan sospechar del aumento de la carga del cuidador: situaciones de tensión con el paciente, estrés, ansiedad, síntomas depresivos, preocupación excesiva por el paciente, disminución de la adherencia a la técnica, aislamiento social.

8.8 CUIDADOS DEL ACCESO VASCULAR EN EL PACIENTE EN HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA

Un punto importante del éxito de la HDD es la realización y mantenimiento de un acceso vascular adecuado. Este debe tener un fácil manejo, un flujo suficiente y gran eficacia para la terapia.

Principalmente se elegirá una fístula nativa sobre la protésica, y cualquiera de estas dos sobre el catéter permanente. El manejo con CVC no contraindica la técnica, pero si se debe programar la obtención de otro acceso con la mayor prontitud posible.

Por otro lado, la imposibilidad para canalizar la FAVI nativa no contraindica tampoco la terapia, pero los profesionales de enfermería si deberán adecuar las punciones a las complicaciones que puedan surgir durante el entrenamiento y prevenir las que se puedan dar en el domicilio. Por ello, se elegirán técnicas de autopunción que faciliten el manejo del acceso como de la de buttonhole.

Si la FAVI no es posible, se entrenará al paciente en el adecuado manejo mediante medidas y cuidados asépticos de un CVC permanente ya que este tipo de accesos aumentan los riesgos infecciosos y la morbimortalidad.

Debemos tener en cuenta, que el domicilio supone un ámbito de trabajo distinto al centro hospitalario, con diferentes recursos materiales y humanos. Estos deben ser adaptados a cada situación individual.

La labor de los profesionales de enfermería dedicados al entrenamiento de pacientes en HDD, debe ir encaminada a simplificar los procedimientos, facilitar el manejo de la técnica, asegurar la mayor independencia en el conocimiento del acceso y tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar la aparición de posibles complicaciones. Estas complicaciones pueden causar situaciones de estrés al paciente o al cuidador encargado de su manejo, ya en su domicilio, llevando a errores que obstaculizan el objetivo de la terapia. Por tanto, el control y seguimiento del estado del acceso en HDD es importante para garantizar la seguridad del paciente.

8.8.1 La importancia de las autopunciones y su metodología en el entrenamiento del paciente o del cuidador

El adecuado manejo de las autopunciones es un elemento clave para el autocuidado del paciente en el domicilio y uno de los retos más importantes. Algunas de las características que definen a las autopunciones y su entrenamiento son:

- Es la principal barrera para la aceptación de la terapia.

- La técnica más recomendada es la de buttonhole para evitar complicaciones y dolor en el paciente.

- Conocer bien su acceso y tener conocimientos sobre su manejo reduce las complicaciones y prolonga su vida útil.

- Proporciona más confianza y seguridad en sí mismos, o en el cuidador.

- Promover las autopunciones siempre que sea posible. Aunque, si el paciente no puede o no quiere, formaremos al cuidador.

- Es la parte formativa que más prolonga el entrenamiento.

- Revisión periódica del acceso vascular durante el entrenamiento y durante el seguimiento en las consultas de enfermería: zonas de punción, evaluación del aspecto de la fístula, estudio ecográfico, medición del flujo de acceso, mapeo de la FAVI, tiempos de coagulación, desarrollo de aneurismas, cuidados de higiene, medidas asépticas, …

La metodología para seguir durante el proceso de entrenamiento para el éxito en las autopunciones tiene los siguientes puntos clave:

- Explorar y palpar el acceso y revisión ecográfica del mismo.

- Realizarse en un ambiente limpio, sin corrientes de aire y bien iluminado.

- Cuando el paciente la realiza, dispone de una sola mano, lo que hace necesario utilizar agujas con un sistema de línea larga (30 cm), lo que facilitan su manipulación (especialmente cuando el acceso está localizado en la parte más proximal del brazo). Esto último también simplifican la retirada de las agujas.

- Si se usa compresor, deben ser de los que se manejan con una sola mano.

- Tener disponible cerca del paciente el material necesario: solución hidroalcohólica para desinfectar las manos, antiséptico para desinfectar el acceso, paño estéril, gasas estériles, esparadrapo, jeringas, agujas romas y, si es necesario, un compresor, contenedor de elementos punzantes, …

8.8.2 Técnica buttonhole en el paciente de hemodiálisis domiciliaria

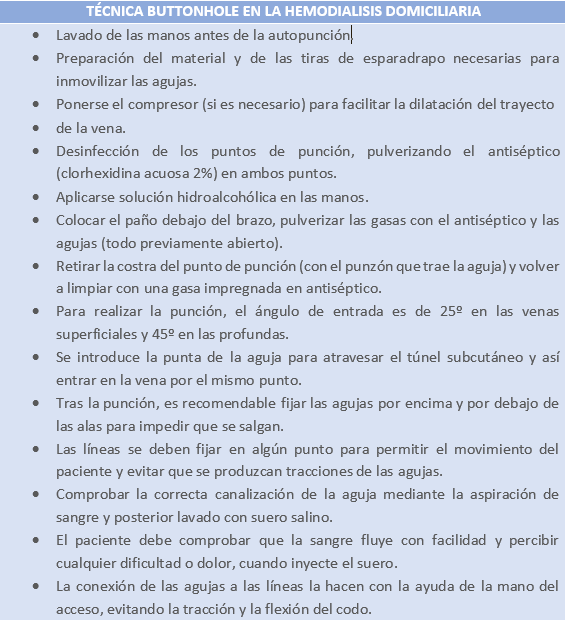

Tabla 22. Técnica buttonhole en el paciente de hemodiálisis domiciliaria. Elaboración propia.

Para la aplicación de esta técnica en la HDD, debe haberse realizado previamente un canal subcutáneo para que se introduzcan fácilmente las agujas romas. Esto lo deberá hacer anteriormente el profesional de enfermería manteniendo los mismos puntos de punción, dirección e inclinación.

8.8.3 Puntos clave en el manejo del CVC en el paciente de hemodiálisis domiciliaria

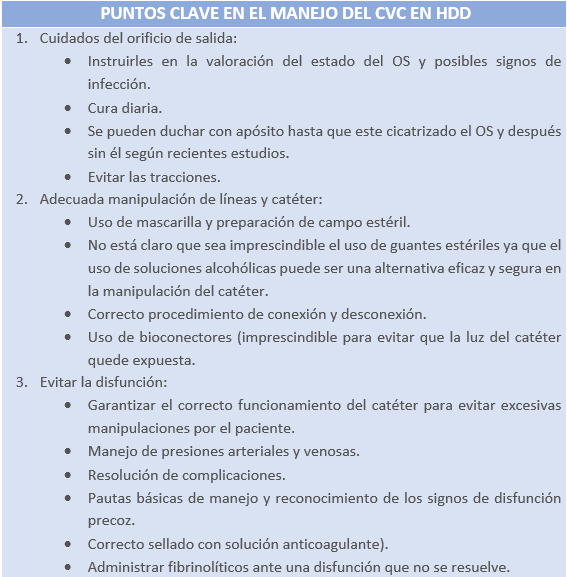

Para algunos pacientes las autopunciones suponen una limitación para continuar o elegir la HDD y el CVC puede ser una alternativa. Aquí los procedimientos de manipulación del catéter cobran gran importancia y deben ser seguros y sencillos, adaptados a la destreza del paciente, a su entorno y a los recursos disponibles (humanos y materiales) para reducir la aparición de complicaciones.

Tabla 23. Puntos clave en el manejo del CVC en el paciente en HDD. Elaboración propia.

8.9 INDICACIONES NUTRICIONALES EN EL PACIENTE EN HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA

El estado nutricional del paciente dependerá de la alimentación que realice. El seguimiento de una alimentación adecuada que debe ser siempre individualizada va a mejorar la calidad de vida del paciente y los resultados clínicos y analíticos del mismo.

En los pacientes con terapia de hemodiálisis domiciliaria, la eliminación de toxinas que adquirimos a través de los alimentos y el líquido que ingieren, va a ser casi diaria. Por lo que, las indicaciones respecto a su alimentación van a ser menos restrictivas en comparación a los pacientes que están en tratamiento de hemodiálisis hospitalaria.

Respecto a las proteínas, en HDD se debe aumentar ligeramente la ingesta de 1,2 – 1,5 g/kg peso corporal y día (con al menos un 50% de proteínas de alto valor biológico).

Por otro lado, en relación con los valores de potasio, fósforo y calcio en la dieta, se mantendrán las mismas indicaciones que en los pacientes en tratamiento de hemodiálisis hospitalaria.

Finalmente, las indicaciones sobre la ingesta de líquidos diaria se deberán individualizar según las características del paciente. Se mantienen las indicaciones respecto a la ingesta hídrica igual que en el resto de las terapias; aunque debemos tener en cuenta que estos pacientes mantendrán durante más tiempo la función residual del riñón como en otras terapias domiciliarias. Y además que, al dializarse casi diariamente la restricción diaria de líquido puede ser menos estricta.

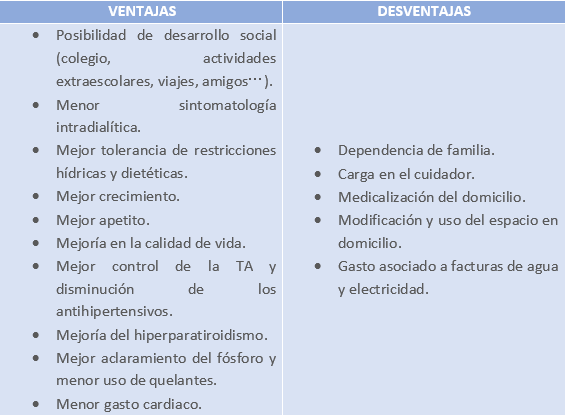

8.10 HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO

Las unidades de diálisis pediátrica se encuentran centralizadas en unidades de referencia por lo que, en algunas ocasiones, pacientes y familias deben recorrer largas distancias para su tratamiento. Debido a esto, se prioriza en esta edad el trasplante renal anticipado a las terapias domiciliarias como la diálisis peritoneal o la HDD. Este tipo de terapias coinciden en la mejoría en el crecimiento y la reducción del número de fármacos para el control de la tensión arterial y del fósforo. Aun así, lo más destacable es la posibilidad de asistencia del infante a centros educativos y la mejoría en el bienestar y la satisfacción individual y familiar.

Tabla 24. Principales ventajas y desventajas de la HDD en el paciente pediátrico y su familia

BIBLIOGRAFÍA

- Chan CT, Blankestijn PJ, Dember LM, Gallieni M, Harris DCH, et al. Dialysis initiation, modality choice, access, and prescription: conclusions from a kidney disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. Nephrol Dial. 2020;22(2):152-167.

Disponible en: https://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO-Dialysis-Initiation-conf-report-FINAL.pdf. - Sociedad Española de Nefrología. La enfermedad renal crónica en España [Internet]. 2022.

Disponible en: http://www.senefro.org/ - Fontán P, Rodríguez-Carmona A. Visión general e histórica de la diálisis peritoneal. Nefrología al Día. 2018. Disponible en: https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-vision-general-e-historica-de-la-dialisis-peritoneal-460

- Lerma García D, Serrano Martínez J. Tema 2: Cuidados de enfermería en la diálisis peritoneal. En: Intervención enfermera en Nefrología clínica. Formación continuada Logoss; 2010.

- Montenegro C, Correa Rotter R, Riella M, Riella M. Tratado de diálisis peritoneal. 3ª ed. Barcelona: Elsevier; 2021.

- Fernández-Reyes MJ, del Peso Gilsanz G, Bajo Rubio A. La membrana peritoneal. Nefrología al Día. 2022.

Disponible en: https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-la-membrana-peritoneal-230 - Muelas Ortega F. Diálisis peritoneal: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Diferentes tipos de D.P. ventajas e inconvenientes. Ciudad de Jaén; 2018. ISBN: 978-84-6948102-8. N.º REGISTRO: 11/93440.

- Arenas MD, Fernández-Chamarro M, Pedreira-Robles G, Collado S, Farrera J, Galceran I, Barbosa F, Cao H, Moreno A, Morro L, Fernández-Martin JL, Crespo M, Pascual J. Influencia de los determinantes sociales de la salud en la elección de tratamiento renal sustitutivo en la enfermedad renal crónica avanzada: necesidad de un enfoque multidisciplinar. Nefrología. 2024;44(4):560-567.

- González Cabrera F, Marrero Robayna S, Vega Díaz N. Materiales para diálisis peritoneal. Nefrología al Día. 2019.

Disponible en: https://nefrologiaaldia.org/es-articulo-materiales-para-dialisis-peritoneal-227. - Lucas Martín Espejo J. Catéteres peritoneales. Tipos de catéteres. Protocolo de implantación de catéteres peritoneales del grupo de D.P. de Andalucía. Revista SEDEN.2012;15(4). Disponible en: https://www.enfermerianefrologica.com/revista/issue/view/253.

- Castillo Rodríguez E, Martin Cleary C, Ortiz A. Soluciones de diálisis peritoneal. Nefrología al Día. 2017.

Disponible en: https://nefrologiaaldia.org/es-articulo-soluciones-de-dialisis-peritoneal-168. - Bajo Rubio A, Rivas B, del Peso Gilsanz G, Fernández-Reyes MJ. Modalidades de diálisis peritoneal. Prescripción y adecuación. Nefrología al Día. 2022.

Disponible en: https://nefrologiaaldia.org/es-articulo-modalidades-de-dialisis-peritoneal-prescripcion-y-adecuacion-466. - Cirera Segura F. Diálisis adecuada. Protocolo de Kt/V. Revista SEDEN. 2020. Disponible: https://formacion.seden.org/publicaciones_articulodet.asp?idioma=&pg=publicaciones_revistadet.asp&buscar=&id=212&idarticulo=2852&Datapageid=33&intInicio=31.

- Cirera Segura F. Tipos de peritoneo. Pruebas funcionales peritoneales. Protocolo del test de equilibrio peritoneal y Kt/V. Revista SEDEN. 2020. Disponible en: https://www.revistaseden.org/files/Articulos_3895_ema1095424.pdf.

- Miembros de la Comisión de Cuidados de la Fundación Hospital Calahorra. Procedimiento de enfermería en el cambio de prolongador en diálisis peritoneal. Versión 0.3. Fecha de revisión (v. 0.1) por la Comisión de Cuidados: 22/06/2017. Fecha de implantación (v. 0.1): 22/06/2017. Fecha de próxima revisión: 2020.

- Montenegro C, Correa Rotter R, Riella MA, Riella MC, Miguel C. Tratado de diálisis peritoneal. 3ª ed. Barcelona: Elsevier; 2021.

- Marenco MT. Continuidad de cuidados en el domicilio del paciente. Rev. SEDEN. 2020.

- González Cabrera F, Marrero Robayna S, Vega Díaz N. Materiales para diálisis peritoneal. Nefrol. al día. 2019.

Disponible en: https://nefrologiaaldia.org/es-articulo-materiales-para-dialisis-peritoneal-227. - Quevedo Reina JC, Marrero Robayna S, Vega Díaz N. Implantación del catéter peritoneal: Técnica percutánea. En: Lorenzo V., López Gómez JM, editores. Revista Nefrología al día. 2022.

Disponible en: https://nefrologiaaldia.org/es-articulo-implantacion-ecoguiada-del-cateter-peritoneal-tecnica-percutanea-459. - Fontán MP, Plaza MM, Velasco MP, Rodríguez-Navarro CQ, Rubio MAB, Sans MB, et al. Guía clínica de la Sociedad Española de Nefrología para la prevención y tratamiento de la infección peritoneal en diálisis peritoneal. Nefrología. 2022; 42:3-58.

Disponible en: https://nefrologiaaldia.org/es-articulo-guia-clinica-de-la-sociedad-espanola-de-nefrologia-para-la-prevencion--469. - Amones Ticona M, Jiménez Barrientos MDR, Marín Valle NE, Valderrama Chávez VDC. Incidencia de infección del orificio de salida del catéter peritoneal con el uso del apósito transparente semipermeable. 2016. Disponible en: https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/802/Incidencia_AmonesTicona_Maritza.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

- Jiménez Jiménez S. Cuidados del orificio del catéter peritoneal. Actuación de enfermería. Complicaciones del orificio de salida. Revista SEDEN. 2020.

Disponible: https://www.revistaseden.org/files/3063_cuidados%20del%20orificio.pdf. - Casas Cuestas R.Complicaciones más frecuentes de la diálisis peritoneal.Revista SEDEN. 2006.

Disponible: https://www.revistaseden.org/files/TEMA%209.COMPLICACIONES%20MAS%20FRECUENTES%20DE%20LA%20DIÁLISIS%20PERITONEAL.pdf. - Estalella L, Rodríguez-Otero C, Garriga J, Doñate T, Targarona E. Hidrocele tras diálisis peritoneal: Persistencia del conducto peritoneo-vaginal. Clin Transl Oncol. 2012;96(6): doi: 10.1016/j.ciresp.2012.05.001.

- Ponz Clemente E, Betancourt Castellanos L. Complicaciones no infecciosas en diálisis peritoneal. Revista SEDEN. 2022.

Disponible en:

https://nefrologiaaldia.org/es-articulo-complicaciones-no-infecciosas-en-dialisis-peritoneal-464. - Tejuca Marenco M. Diálisis peritoneal continua ambulatoria. Enseñanza a pacientes y familiares. Revista SEDEN. 2020. Disponible en:

https://www.revistaseden.org/files/Articulos_3893_ema895002.pdf. - Laguillo de Castro A.Entrenamiento en diálisis peritoneal Automática (DPA).Revista SEDEN. 2020.

Disponible:

https://www.revistaseden.org/files/Entrenamiento%20domiciliario%20en%20diálisis%20peritoneal,%20una%20forma%20más%20lógica%20y%20efectiva.pdf. - Moreno Salinas MM, Sánchez Torres J, Simeón Maragón A, Castillo Jabalera E, Rizo Martínez D, Canales Vitoria AB.Reentrenamiento peritoneal en grupo.Enfermería Nefrológica. 2017; 20:76-76.

- Gómez-González MA. La técnica del espejo. Enfermería Nefrológica. 2014;17(Supl 1):109-115.

Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2254-28842014000500085. - Aresté Fosalba. Nutrición en diálisis peritoneal. Revista SEDEN. 2020.

Disponible en: https://www.revistaseden.org/files/art257_1.pdf. - Delgado García de Polavieja M, Escribano Loma S, Manso de Real P, Sánchez Tocino ML, Arenas Jiménez MD. ¿Qué novedades aportan en la práctica clínica las guías KDOQI de nutrición después de 20 años? Nefrología. 2022;14(1):1-10. Disponible en: https://www.revistanefrologia.com/en-que-novedades-aportan-practica-clinica-articulo-X1888970022034220.

- Ibeas J, Roca-Tey R, Vallespín J, Quereda C. Guía clínica española del acceso vascular para hemodiálisis. Nefrología. 2017. Vol. 37 (Suple 1):1-177.

- Pérez A, Reque J, Molina P. Manual de hemodiálisis domiciliaria. Sociedad Española de Nefrología. España: 2019. Disponible en:

https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-hemodialisis-domiciliaria-150 - A, Barril Cuadrado G, Castellano Cerviño I, Martín Reyes G, Pérez Melón C, Slon Roblero F, Bajo Rubio MA. Hemodiálisis domiciliaria en España. Sociedad Española de Nefrología. Revista de nefrología. España: 2015; 35(1): 1 – 124 . Disponible en: https://www.revistanefrologia.com/es-hemodialisis-domiciliaria-espana-articulo-X0211699515055095#tbl1

- Vega Martinez, A. En: Lorenzo V, López Gómez JM (Eds). Hemodiálisis domiciliaria [Internet]. Nefrología al día. ISSN: 2659-2606. Disponible en: https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-hemodialisis-domiciliaria-150

- Romero Ruiz AB, Serrano Madero E, Crespo Montero R. Estado actual de la utilización de la hemodiálisis domiciliaria: revisión integrativa. Enfermería Nefrológica [Internet]. 2018; 21(1): 63-74. Disponible en:

https://doi.org/10.4321/S2254-28842018000100008 - Nose Y. Home HD: a crazy idea in 1963: a memoir. ASAIO J 2000; 46 (1): 13-17.

- Collins AJ, Foley RN, Chavers B, Gilbertson D, Herzog C, Ishani A, et al. US Renal Data System 2013 Annual Data Report. Am J Kidney Dis 2014;63(1 Suppl): A7.

- Romero Ruiz AB, Serrano Madero E, Crespo Montero R. Estado actual de la utilización de la hemodiálisis domiciliaria: revisión integrativa. Enfermería Nefrológica.2018; 21(1):63-74. Disponible en:

https://enfermerianefrologica.com/revista/article/view/4017 - M.F. Slon, M.A. Bajo, M. González, J. Calviño, A. Pérez, J. Villaro, S. Cigarrán, P. Vidau, S. García, P. Abáigar, E. Coll, A. Gascón, M.J. Espigare, M. D. Molina, P. Molina. Experiencia en España con los primeros pacientes en hemodiálisis domiciliaria tratados con monitores de bajo flujo de líquido de diálisis. Sociedad de enfermería nefrológica. España: 2022; Vol. 42 (4): 363-500. Disponible en: https://www.revistanefrologia.com/es-experiencia-espana-con-primeros-pacientes-articulo-S0211699521001442

- Alonso Nates R. Atención de enfermería en nefrología y diálisis. Ed 1. Madrid: DAE SL; 2013. ISBN: 978-84-92815-52-4

- I. Montesino, E. Bellón, C. Pérez, M. López, I. Villena, A. Ortega. Pacientes 3.0. Enferm Nefrol. 2019; 22(Supl 1): S74-81