9.1 Anatomofisiología

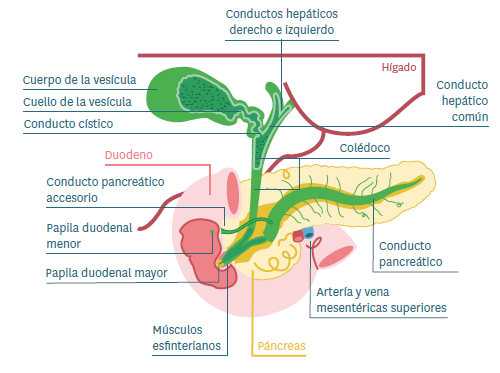

La vesícula biliar es un órgano piriforme, localizada en una depresión situada en la cara inferior del hígado, en la confluencia de los lóbulos derecho e izquierdo (segmentos IV y V), al que se une por tejido conjuntivo. Consta de fondo, cuerpo, infundíbulo y cuello. Su drenaje se hace a través del conducto cístico.

Los hepatocitos recogen nutrientes desde el polo en contacto con el sinusoide y excretan la bilis sintetizada por otro polo hacia el canalículo biliar del espacio porta. Los diferentes canalículos de los distintos lobulillos hepáticos confluyen en conductos cada vez mayores hasta conformar los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que a su vez se unen dando lugar al conducto hepático común.

El conducto hepático común y el conducto cístico conforman el colédoco, que desciende detrás de la primera porción duodenal y cabeza del páncreas para unirse al conducto pancreático principal o conducto de Wirsung y, rodeados por el esfínter de Oddi, desembocan de manera conjunta a través de la ampolla de Vater (papila duodenal mayor) al duodeno.

Imagen 16: Distribución y relaciones anatómicas de la vesícula

La función de la vesícula es doble, sirve de reservorio de la bilis producida en el hígado y, se encarga de concentrarla al absorber parte del agua de su composición. Entre comidas, la bilis, al estar cerrado el esfínter de Oddi, pasa a la vesícula, y cuando el alimento pasa al duodeno el esfínter se relaja, la vesícula se contrae y la bilis sale para ayudar en el proceso digestivo. Este fenómeno de contracción vesicular y relajación esfinteriana es mediado por la colecistoquinina.

La bilis es una mezcla de solutos orgánicos (ácidos biliares, colesterol, lecitina, fosfolípidos) e inorgánicos (electrolitos). También contiene agua, bilirrubina conjugada y proteínas (albúmina e inmunoglobulina A o IgA). La función principal de la bilis es ayudar en la digestión de las grasas.

9.2 Colestasis

Se produce cuando la bilis no llega al duodeno, por su no formación o por su no drenaje. Según la localización de la alteración al flujo biliar, se puede clasificar en 2 tipos:

Colestasis intrahepática, que a su vez puede ser:

- No obstructiva, entre otras:

- Toxicidad farmacológica.

- Hepatitis víricas.

- Hepatitis alcohólicas.

- Colestasis del embarazo.

- Obstructiva, entre otras:

- Colangitis biliar primaria.

- Colangitis esclerosante primaria.

- Poliquistosis hepática.

- Fibrosis quística.

Colestasis extrahepática, que a su vez puede ser:

- Benigna, entre otras:

- Litiasis.

- Pancreatitis.

- Estenosis posquirúrgica.

- Malformación congénita.

- Maligna, que comprende:

- Cáncer de páncreas.

- Colangiocarcinoma.

- Ampuloma.

- Compresión/infiltración tumoral.

La sintomatología característica de la colestasis incluye ictericia, coluria, acolia y prurito. La falta de sales biliares comporta dificultad de absorción de las grasas y de las vitaminas liposolubles (con la consiguiente posibilidad de sequedad cutaneomucosa, de osteoporosis/osteomalacia o coagulopatía), así como esteatorrea.

El tratamiento de la colestasis incluye tratar la causa subyacente siempre que sea posible y tratamiento sintomático para la clínica:

- Disminuir las grasas para tratar la esteatorrea.

- Administrar suplementos de vitaminas liposolubles.

- Administrar calcio y suplementos orales de vitamina D.

- Administrar colestiramina para el prurito, y si fracasa o no se tolera, se puede emplear fototerapia o plasmaféresis.

9.3 Procesos litiásicos

La presencia de cálculos biliares es común en población de países occidentales con prevalencias, que aumentan con la edad. Los cálculos pueden ser:

- Compuestos de bilirrubinato cálcico (cálculos pigmentarios): representan el 20 %. Existe alto contenido de bilirrubina no conjugada, por ejemplo, en enfermedades hemolíticas o en cirrosis.

- Compuestos en su mayoría de colesterol: que se excreta en mayor cantidad, como en obesidad, dietas ricas en colesterol o en tratamiento estrogénico.

- Mixtos: predomina el colesterol.

Además, a las posibles causas hay que sumar hipomotilidad vesicular, ayuno, nutrición parenteral, embarazo y pérdida rápida de peso.

9.3.1 Cólico biliar

Forma más común de presentación de la litiasis biliar. Consiste en la obstrucción del conducto cístico por la litiasis. Se presenta como un dolor súbito posprandial en hipocondrio derecho o epigastrio que puede irradiar a hombro derecho. Además, suele llevar asociado náuseas y vómitos. Su duración no sobrepasa las 5-6 h y, si lo hiciera, habría que sospechar potenciales complicaciones (colecistitis, colangitis, pancreatitis).

Los cálculos suelen diagnosticarse a través de una ecografía (cólico biliar, por lo que pueden ser útiles otras técnicas como la ecoendoscopia, la colangiografía por RM o una TC.

El tratamiento inicial es sintomático con uso de analgésicos tipo AINE (si se pautaran opiáceos, mejor petidina, que no incrementa el tono del esfínter de Oddi) y espasmolíticos. El tratamiento definitivo y de elección es el quirúrgico, mediante una colecistectomía.

9.3.2 Coledocolitiasis

Es la obstrucción del colédoco por cálculos provenientes de la vesícula (entre un 10-15 % de los pacientes con litiasis biliar experimenta coledocolitiasis) o por la formación en el propio colédoco de cálculos.

La clínica puede variar desde ser asintomática (drenado del cálculo de forma automática al duodeno) hasta un cuadro agudo por obstrucción completa, manifestado por dolor en hipocondrio derecho (referido a espalda) y síntomas de obstrucción biliar (ictericia, coluria, acolia y prurito).

Para su diagnóstico se emplean datos de laboratorio (incremento de bilirrubina, GGT o gamma-glutamiltransferasa y fosfatasa alcalina) y radiológicos con el empleo de la ecografía y la colangiografía por RM.

La alternativa terapéutica en un primer estadio consiste en la realización de una CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica) con esfinterotomía y extracción de cálculos. Posteriormente debería realizarse una colecistectomía.

9.3.3 Colecistitis aguda

Se trata de la inflamación de la vesícula biliar. El 90 % de las colecistitis agudas se producen por litiasis biliar que obstruye el cístico y provoca distensión vesicular, inflamación y, en ocasiones, infección (enterobacterias o gramnegativos). Entre las colecistitis alitiásicas hay más complicaciones (empiema vesicular, colecistitis enfisematosa) y mayor mortalidad.

Su sintomatología es la de un cólico biliar (dolor en el hipocondrio derecho, náuseas y vómitos) junto a fiebre y escalofríos. Puede presentarse ictericia y es común la presencia del signo de Murphy.

A la hora de diagnosticar una colecistitis, en las analíticas se observa leucocitosis, neutrofilia y desviación izquierda. La ecografía es la prueba de imagen en la que se objetiva engrosada la pared de la vesícula, posible líquido peri vesicular y litiasis (90 %).

La cirugía sería el tratamiento de elección, pero se necesita estabilizar al paciente primero. Para ello se propone:

- Dieta absoluta con sueroterapia.

- Colocación de SNG.

- Analgesia: AINE o petidina.

- Antibióticos: cefalosporinas o fluoroquinolonas; en pacientes graves piperacilina tazobactam o carbapenémicos.

9.3.4 Colangitis

Es la infección de la vía biliar. Se precisa de una obstrucción, al menos parcial, del flujo biliar. Lo más habitual es que esa obstrucción sea causada por litiasis biliar, aunque también puede producirse por causa tumoral o por manipulaciones de la vía biliar.

Las alteraciones analíticas incluyen leucocitosis y neutrofilia junto a un cuadro colestásico. Como pruebas de imagen están la ecografía, la ecoendoscopia o la colangiografía por RM.

Una colangitis se debe tratar en 3 aspectos:

- Tratamiento general: hidratación y monitorización de posible choque (shock) séptico.

- Antibioticoterapia: cefalosporinas, quinolonas (asociadas a metronidazol), carbapenémicos o piperacilina tazobactam.

- Drenaje de vía biliar.

Suele emplearse CPRE con esfinterotomía y extracción, y si no se eliminan todos los cálculos, se procede con cirugía tras el episodio agudo.

9.4 Patología tumoral

9.4.1 Colangiocarcinoma

Neoplasia con origen en el epitelio de los conductos biliares. Tumor muy agresivo, con media de supervivencia desde el diagnóstico en torno a 6 meses. Su variante más frecuente es el tumor de Klatskin en la bifurcación entre los conductos hepático derecho e izquierdo.

Su clínica habitual suele debutar con ictericia indolora de tipo progresivo, junto a pérdida de peso, prurito y colangitis aguda.

Se suele objetivar signos de colestasis (incremento de bilirrubina, GGT y fosfatasa alcalina), junto a elevación del marcador tumoral CA 19-9, en las pruebas de laboratorio. Las distintas pruebas de imagen (la ecografía, la ecografía Doppler, la TC y la colangiografía por RM) aportan diferentes datos a la hora del diagnóstico, tanto local como metastásico.

El tratamiento de elección sería la resección quirúrgica tumoral, pero se puede aplicar en contados casos, y con gran probabilidad de recidiva. Se debe mejorar la calidad de vida y, por tanto, drenar la vía biliar; para lo cual se pueden usar CPRE o DTPH (drenaje transparietohepático), que reducen morbimortalidad en relación con el drenaje quirúrgico. También se emplean la radioterapia y la quimioterapia.

BIBLIOGRAFÍA

- MECV-V: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0009739X0771672X

- IDDSI: https://iddsi.org/IDDSI/media/images/Translations/IDDSI_Framework_Descritors_V2_LA_SPANISH_FINAL_July2020.pdf

- Fisterra:

https://www-fisterra-com.m-hil.a17.csinet.es/ayuda-en-consulta/tecnicas-atencion-primaria/manejo-cuidado-estomas-digestivos-urinarios-colostomia-ileostomia-ureterostomia/

https://www-fisterra-com.m-hil.a17.csinet.es/guias-clinicas/enfermedad-por-reflujo-gastroesofagico/ - UpToDate:

https://www-uptodate-com.m-hil.a17.csinet.es/contents/small-intestinal-bacterial-overgrowth-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=sibo&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2

https://www-uptodate-com.m-hil.a17.csinet.es/contents/small-intestinal-bacterial-overgrowth-management?search=sibo&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1

https://www-uptodate-com.m-hil.a17.csinet.es/contents/small-intestinal-bacterial-overgrowth-etiology-and-pathogenesis?search=sibo&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=3 - Guía Práctica clínica sobre incontinencia fecal 2023:

https://fascrs.org/ascrs/media/files/downloads/Clinical%20Practice%20Guidelines/clinical_practice_guideline_for_the_treatment_of_fecal_incontinence.pdf - Escala RAFIS: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26425269/

- Sociedad Española de Patología Digestiva: https://www.sepd.es/inicio

- Berman A, Snyder S. Kozier y Erb. Fundamentos de enfermería. Madrid: Pearson Educación; 2013.

- Domarus A, Farreras Valentí P, Rozman C, Cardellach López F. Medicina interna. Barcelona: Elsevier; 2020.

- Hinkle J, Cheever K. Brunner y Suddarth. Enfermería medicoquirúrgica. 14. ed. Barcelona: Wolters Kluwer; 2019.

- Martínez Gutiérrez R, Ordás Campos B, Martínez Isasi S, Fernández García D. Urgencias gastrointestinales. 1a ed. Leioa: Salusplay Editorial; 2018.

- Registered Nurse´s Association of Ontario. Apoyo a adultos que esperan o viven con una ostomía. 2ª ed. Toronto (ON): Registered Nurse´s Association of Ontario; 2019