1. XEROSTOMÍA

La xerostomía o boca seca es el síntoma más frecuente del moribundo. Afecta al 60-70 % de enfermos en fase terminal. Es muy molesta, por lo que se le debe prestar mucha atención y todos los cuidados para mejorar el estado del paciente.

- Los síntomas de la xerostomía son: molestias al tragar y al hablar, dificultad para comer y sensación de quemazón.

- Las causas son múltiples: erosión de la mucosa bucal, radioterapia sobre cavidad oral, cirugía radical local, fármacos (opioides, antidepresivos tricíclicos, neurolépticos, benzodiazepinas, escopolamina), fiebre, deshidratación, ansiedad, etc.

- Estrategia terapéutica:

o Realizar una correcta higiene bucal.

o Los cuidados locales de la sequedad de labios y mucosa locales son más eficaces que la hidratación con sueros.

o Aumentar la ingesta de líquidos si los tolera. La manzanilla con limón tiene efecto anestésico local y estimulante de la saliva.

o Hidratar los labios con cacao.

o No usar antisépticos locales porque pueden resecar más la mucosa.

o En pacientes agónicos, humedecer la boca frecuentemente con agua en aerosol o con una gasa.

o Para aumentar la salivación: fruta fría, chicles sin azúcar, caramelos de limón sin azúcar, cubitos de hielo de manzanilla con limón, chupar trozos de piña natural (contiene bromelina: enzima proteolítica que limpia la boca; el azúcar que contiene no predispone a la aparición de cándidas), saliva artificial (puede tragarse), manzanilla con limón.

2. MUCOSITIS

La mucositis es una inflamación de la mucosa de la boca. Se manifiesta en forma de úlceras dolorosas que pueden sangrar y, debido a la neutropenia, infectarse. La estomatitis incluye también la inflamación de dientes, encías, etc.

Estrategia terapéutica:

- Enjuagues bucales con agua oxigenada diluida en suero fisiológico (no usarlo más de dos días).

- No usar antisépticos tópicos como Oraldine®, que, por su contenido en alcohol, resecan mucho las mucosas y predisponen a la aparición de micosis.

- Aplicar anestésicos locales como lidocaína viscosa al 2 % (fórmula magistral) 15 minutos antes de las comidas. La lidocaína se puede tragar.

- Cambiar dieta a líquida o pastosa, a temperatura fría o ambiente. No colocar dentaduras postizas si molestan o no se adaptan bien.

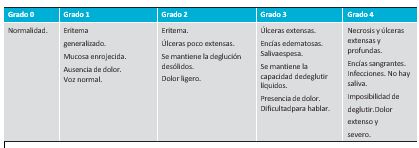

Tabla 5. Escala de valoración de la mucositis de la OMS. Fuente:delaTeja-ÁngelesE,Niembro-ZermeñoA,Durán-GutiérrezLA.Mucositisoral.ActaPediátricadeMéxico.2011;32(4):255-256.

3. ESTREÑIMIENTO

Es un síntoma muy frecuente, ya que afecta a alrededor del 60 % de los pacientes terminales, y que preocupa bastante al enfermo y a sus familiares debido a las molestias que puede ocasionar, así como por factores culturales.

- Las causas de la constipación son multifactoriales:

o Causas debidas a la enfermedad de base: disminución de la ingesta de sólidos y líquidos, patología intrabdominal por cáncer asociada, paraplejia, etc.

o Causas asociadas a tratamientos farmacológicos: opiáceos, anticolinérgicos, fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos, etc.

o Causas asociadas a la debilidad: encadenamiento, imposibilidad de llegar al inodoro cuando se presenta el estímulo, confusión, etc.

o Causas intercurrentes: hemorroides, fisuras anales, habituación a laxantes, etc.

- Molestias que puede ocasionar la constipación: sensación de distensión abdominal, flatulencia, mal sabor de boca, lengua saburral, retortijones, náuseas y vómitos. En pacientes muy deteriorados, puede ocasionar inquietud e incluso estado confusional. Por ello, es necesaria una exploración abdominal completa, que incluirá tacto rectal si lleva más de 72 horas sin deposición, con el objetivo de descartar impactación fecal.

- Estrategia terapéutica: estimular la ingesta de líquidos (agua y zumos de fruta); estudiar las posturas, adaptando el WC y evitando el uso de cuñas; revisar el tratamiento farmacológico por si estuviera tomando fármacos que provocasen constipación.

4. NÁUSEAS Y VÓMITOS

Las náuseas y los vómitos son frecuentes en los pacientes terminales y pueden ser debidos a varias causas. Su análisis es esencial para la correcta elección del antiemético.

La causa más habitual es el uso de los opioides, seguida de la obstrucción intestinal parcial y la constipación. Otras causas son: hipercalcemia en pacientes con metástasis óseas masivas, la hipertensión intracraneal en pacientes con metástasis cerebrales, gastritis en pacientes en tratamiento con AINE.

La existencia de vómitos con un gran volumen sugiere estasis gástrica y se acompaña de otros síntomas como reflujo esofágico, plenitud epigástrica o hipo. Las causas son la reducción de la motilidad gástrica por fármacos o la obstrucción parcial intrínseca o extrínseca (tumor gástrico, hepatomegalia, ascitis, etc.).

- Estrategia terapéutica. Medidas generales:

o Mantener un ambiente relajado y tranquilo.

o Ofrecer alimentos en pequeñas cantidades y del gusto del enfermo. No obligarlo a comer.

o Realizar cuidados de la boca con frecuencia.

o Dar dieta pastosa o de fácil masticación.

o Evitar olores fuertes.

o Dar, preferentemente, líquidos frescos, infusiones o pequeños sorbos de bebidas carbónicas frías.

o Comprobar si hay distensión abdominal, dolor abdominal o impactación fecal.

o Si el paciente está encamado, colocarlo en posición de Fowler durante la ingesta y una hora después, para favorecer el tránsito y evitar complicaciones.

o Si está inconsciente, colocarlo en decúbito lateral.

- Tratamiento farmacológico:

o Haloperidol (oral, subcutáneo): es de elección en vómitos de origen central (opioides). Por su vida media larga, permite una administración única al día.

o Metoclopramida (oral, subcutáneo): se asocia también a una acción central que determina en ocasiones reacciones extrapiramidales. Favorece el vaciamiento gástrico. Muy efectiva en el tratamiento de los vómitos producidos por el uso de morfina.

o Domperidona (oral, rectal): de acción similar al anterior.

o Escopolamina (subcutánea, sublingual).

o Dexametasona: excelente antiemético en los vómitos que se presentan en pacientes con hipertensión intracraneal y en vómitos por compresión de vísceras huecas.

5. ANOREXIA

Es la incapacidad del paciente para comer normalmente. La causa principal es la propia carga tumoral, pero también influyen otros factores: miedo al vómito, saciedad precoz, estreñimiento, dolor, fatiga, alteraciones en la boca, hipercalcemia, ansiedad, depresión y efectos secundarios del tratamiento.

- Estrategia terapéutica. Medidas generales: en cuidados paliativos, es importante saber que la nutrición y la hidratación no son objetivos en sí mismos de la enfermedad terminal, sino que se deben orientar hacia el placer y el bienestar que pueden proporcionar al paciente. Para conseguirlo, es importante explicárselo al enfermo y, sobre todo, a los familiares:

o Preguntar al paciente lo que quiere comer y cuándo quiere hacerlo.

o Adaptar la textura a las posibilidades de cada enfermo.

o Comidas frecuentes, en cantidades pequeñas, que apetezcan al paciente.

o Presentación atractiva de los platos, uso de salsas, etc.

o Evitar los intentos de sobrealimentación por parte de la familia.

o La SNG solo se aconseja en problemas obstructivos altos.

o Los preparados hiperproteicos e hipercalóricos no son imprescindibles.

- Tratamiento farmacológico:

o Dexametasona (2-4 mg/diarios): efecto rápido, aunque no se mantiene durante mucho tiempo (4 semanas).

o Acetato de megestrol (160 mg, 2-3 veces al día): tiene un efecto más lento, pero que se mantiene durante meses.

6. CAQUEXIA

Estado de desnutrición severa debido a la disminución de la ingesta calórica y a una serie de anormalidades metabólicas, y que se manifiesta por astenia, anorexia, náuseas crónicas y pérdida de peso (superior al 10 %), con la consiguiente pérdida de masa muscular.

La disminución de la ingesta calórica y el adelgazamiento extremo deterioran de forma continua la imagen corporal del paciente y la capacidad funcional, con los consiguientes cambios en el rol personal, familiar y social. Esto conlleva un sufrimiento para el paciente y sus familiares.

7. DESHIDRATACIÓN

La astenia y la debilidad muscular van produciendo una disminución progresiva de la ingesta de líquidos, que conduce a una lenta deshidratación. Se va generando una alteración en la osmolaridad y un desequilibrio hidroelectrolítico que contribuirá a una disminución del nivel de conciencia.

Se debe llevar a cabo un examen físico, en el que se valoren datos subjetivos y objetivos:

- Problemas gastrointestinales: sequedad de boca, disfagia, lengua agrietada, vómitos, diarrea, disminución de la producción de saliva, estreñimiento, etc.

- Signos cutáneos: descamación, disminución del sudor, signo del pliegue cutáneo, etc.

- Signos neurológicos: disminución del nivel de consciencia.

- Alteraciones cardiorrespiratorias: pulso rápido y débil, hipotensión ortostática.

- Problemas urinarios: oligoanuria.

- Otros: sed, hipotermia, hipertermia, ojos hundidos.

Cuidados de Enfermería:

- Control de constantes si se cree necesario.

- Administración de líquidos por vía oral que resulten apetecibles para el paciente. Si no es posible administrar líquidos por vía oral, existe controversia sobre la decisión de hidratar o no en las etapas finales de la vida. Si se decide hidratar, se hará vía subcutánea, mediante la hipodermoclisis, es decir, la infusión continua de líquidos en la capa subcutánea de la piel, donde hay un extenso sistema linfático y vasos sanguíneos a través de los cuales los líquidos pueden ser absorbidos.

- Cuidados de la boca.

- Educación a la familia.

- Invitación al paciente al consumo de verduras y de fruta.

8. DISNEA

Es la sensación subjetiva y desagradable de falta de aire. Solo el paciente puede expresar su intensidad y sus características.

- Causas:

o Debida a la enfermedad (cáncer).

o Debida a la debilidad (anemia).

o Debida a los tratamientos.

o Debida a la enfermedad de base.

Hay estímulos que pueden desencadenar o agravar la disnea, como lo son la ansiedad, el miedo, la rabia, etc., por lo que resulta muy conveniente tratar de identificarlos.

- Círculo vicioso: la presencia de disnea hace aumentar la frecuencia respiratoria. Como consecuencia, disminuye la ventilación alveolar, aumenta la PCO2 y se reduce la PO2, con lo cual se dispara la taquipnea. La musculatura respiratoria consume más O2, intenta compensar con mayor esfuerzo y acaba por debilitarse y contribuir a la disnea.

- Estrategia terapéutica. Medidas generales:

o Medidas tranquilizadoras:

- Ambiente tranquilo.

- Mostrar tranquilidad y seguridad. Escucha activa.

- Paciente incorporado.

o Aire fresco: ventana abierta o ventilador.

o Adaptación a la actividad (WC).

o Ingesta de alimentos: adaptación de la dieta.

o Fiebre.

- Tratamiento farmacológico:

o Morfina: disminuye la frecuencia respiratoria y, por lo tanto, el trabajo respiratorio. Vía oral, SC, IV, IM o transdérmica. Cada 4 horas.

o Ansiolíticos: benzodiazepinas (lorazepam, vía sublingual).

o Corticoides: prednisona, metilprednisolona (Urbason®), hidrocortisona (Actocortina®).

o Oxígeno: si se acompaña de hipoxia.

9. TOS

Es el reflejo respiratorio fisiológico destinado a expulsar sustancias nocivas del árbol respiratorio. La tos persistente puede llegar a producir náusea, vómito, cefalea, insomnio, dolor muscular y cansancio.

- Causas:

o Tumorales: irritación, sangrado, etc.

o Concurrentes: enfermedades previas (asma, EPOC, reflujo gastroesofágico, insuficiencia cardiaca).

o Tratamientos: neumonitis, fármacos.

- Tipos de tos:

o Seca (no expulsa secreciones).

o Húmeda (expectora mucosidad).

o Productiva o no productiva. Puede expulsar o no secreciones.

- Estrategia terapéutica. Medidas generales:

o Explicación. Hablar con el enfermo.

o Humidificación de la habitación e hidratación vía oral.

o Drenaje bronquial, en la medida de lo posible y si el paciente tiene buena calidad.

- Tratamiento farmacológico:

o Antitusígenos: codeína.

o Mucolíticos: acetilcisteína.

o Expectorantes.

o Anticolinérgicos: hioscina.

o Si la tos es seca: nebulizaciones con suero fisiológico.

10. HEMOPTISIS

Es la expectoración de sangre procedente del árbol bronquial. El 20 % de los pacientes con cáncer de pulmón presentan hemoptisis, mientras que la hemoptisis masiva solo aparece en el 3 %.

La causa más frecuente en el paciente con cáncer avanzado es el propio tumor, generalmente localizado en los bronquios principales. Las metástasis pulmonares producen hemoptisis con menos frecuencia y más leves.

Puede ser escasa, moderada o masiva:

- Escasa o moderada: un episodio aislado puede no requerir tratamiento. Se le puede recomendar un hemostático por vía oral (ácido aminocaproico).

- Masivas (emisión de más de 200 ml de sangre en 24 horas): la intensidad de la hemoptisis puede no estar en relación con la gravedad, el pronóstico o la situación terminal del paciente. Las maniobras de resucitación, intubación selectiva, etc., son muy discutibles en el paciente terminal.

Estrategia terapéutica. Medidas generales:

- Permanecer con el paciente en todo momento.

- Mantener la calma.

- Posición cómoda, bien en decúbito lateral para evitar broncoaspiración, bien sentado.

- Si se puede, utilizar ropa de cama que no sea blanca.

- Retirar todos los fármacos que alteren la coagulación.

- Evitar situaciones que nos lleven a una hemoptisis masiva (aumento de la tos, alteraciones de la coagulación, signos o síntomas de infección respiratoria).

- En caso de hemoptisis masiva: sedación urgente del paciente (morfina + midazolam) según prescripción médica, para evitar la angustia de la muerte inminente y el ahogo por encharcamiento pulmonar.

11. HIPO

Se denomina hipo al reflejo que produce una contracción del diafragma y de la glotis, con sacudida de las paredes torácica y abdominal. Es bastante frecuente y muy molesto.

Puede llegar a durar horas y días.

- Causas:

o Por irritación directa sobre el centro del hipo (tumores, metástasis, etc.).

o Por irritación del nervio frénico.

o Irritación directa del diafragma por infecciones o tumores.

o Elevación diafragmática por ascitis o hepatomegalia.

o Dispepsia gástrica.

- Estrategia terapéutica. Tratamiento farmacológico:

o Clorpromazina (Largactil®): vía oral o intravenosa. Es un neuroléptico fenotiazínico que está indicado en el manejo y alivio del hipo intratable. Se pueden utilizar 25-50 mg, 3 o 4 veces al día.

12. SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS

La percepción de muerte cercana produce en quien la sufre un impacto emocional, con un conjunto de respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales más o menos intensas. Es necesario conocer la situación psicológica del paciente, ver hasta qué punto piensa que necesita apoyo externo, analizar su problemática, ayudarlo a tomar sus propias decisiones y, a partir de su consentimiento, consultar a los familiares.

- Factores determinantes del impacto emocional en el paciente:

o La naturaleza de la enfermedad.

o La evolución de la enfermedad. Se produce un mayor impacto si existe deterioro físico y si los síntomas son variables.

o Los tratamientos y sus efectos secundarios.

o La historia y personalidad del enfermo.

o La relación entre paciente y familia.

- Indicadores generales de vulnerabilidad:

o Presencia de hijos pequeños.

o Ausencia de cuidador principal.

o Rol familiar de alta responsabilidad.

o Problemas familiares que afecten al paciente.

o Duelos recientes y/o elaborados con dificultad.

Las diferencias individuales (edad, experiencias anteriores, personalidad, recursos de afrontamiento, entorno social, etc.) van a determinar el proceso de adaptación de cada paciente. No se puede explicar ni entender el proceso de adaptación valorando al enfermo como sujeto aislado, sino en relación con su contexto y realidad. No hay una pauta de actuación correcta, válida y universal para todos los pacientes.

13. FASES PSICOLÓGICAS/ KÜBLER ROSS

Elisabeth Kübler-Ross es una psicóloga que reunió en un congreso en Chicago tanto a enfermos terminales como a sus cuidadores. Los puso unos frente a otros y, como resultado de este encuentro, desarrolló las etapas psicológicas del paciente terminal, aplicables también al equipo y a la familia, que son las siguientes:

- Negación y choque emocional: “Me siento bien; esto no me puede estar pasando, no a mí”.

- Ira e irritación: “¿Por qué a mí? ¡No es justo! ¿Cómo me puede estar pasando esto a mí?”

- Negociación o pacto: “Déjame vivir para ver a mis hijos graduarse. Haré cualquier cosa por un par de años más”.

- Depresión: “Estoy tan triste, ¿por qué hacer algo?”, “Voy a morir, ¿qué sentido tiene?”, “Extraño a mis seres queridos”, “¿Por qué seguir?”.

- Aceptación: “Todo va a estar bien. No puedo luchar, debería prepararme para esto”.

Negación y choque emocional: frente al diagnóstico de la enfermedad y ante el pronóstico de muerte, la persona se niega a creer que el asunto tenga algo que ver con ella. El paciente suele asumir que en alguna parte se cometió un error, que los informes médicos están equivocados o que las pruebas clínicas se refieren a otra persona.

La fase de negación suele llevar a los pacientes a buscar una segunda opinión, pero muy pronto esta fase se desvanece para dar paso a otra de indignación, hostilidad y rabia. Como mecanismo de defensa, puede ser útil. Solamente cuando se hace permanente o cuando es la única salvaguardia, puede transformarse en un problema.

Actitud terapéutica: respetarla y no demolerla con argumentos lógicos.

Ira e irritación: el paciente terminal se da cuenta de que su situación es realmente grave. El conocimiento de la enfermedad causa frustración, irritación y enojo. Se convierte en una persona irascible. Suele presentar resentimiento hacia quienes tienen salud.

Las recriminaciones son características de esta fase, en la que el enfermo se culpabiliza de su situación o culpabiliza a la familia, al personal de Enfermería, al personal médico, etc. Cuando se producen explosiones de ira, el personal de Enfermería suele ser el que con más frecuencia sufre las consecuencias. En esta etapa, el enfermo toca el timbre constantemente, se queja de forma continua, alza la voz, etc.

La mejor ayuda en estos casos es no tomarlo como algo personal, sino permitir al paciente que exprese sus sentimientos y dedicarle tiempo; pronto bajará la voz y reducirá sus airadas protestas.

Negociación o pacto: es la fase menos conocida, ya que casi los enfermos nunca verbalizan estos pactos. El paciente intenta alterar de algún modo su estado por la vía de un acuerdo que, generalmente, se establece con Dios. Así, se abre a una serie de promesas de cambiar, de mejorar, de hacer las cosas en lo sucesivo de modo diferente, que parecen ser la alternativa viable hacia su intenso deseo de mejorar.

En realidad, el pacto es un intento de posponer los hechos, como premio a la “buena conducta”. A cambio de la curación, prometen cumplir diferentes promesas.

Depresión: ocurre cuando los acuerdos no alteran el panorama y las promesas no funcionan. Simultáneamente, el tiempo se acaba. El paciente suele remitirse entonces a una revisión de las cosas inconclusas del pasado y de las que no van a realizarse en el futuro.

La traducción de todo esto es la desesperanza y, con ella, surge la fase depresiva y ansiosa.

Durante esta fase, el paciente comienza con una ligera ansiedad. Posteriormente pasa a ser una ansiedad severa, con agitación, insomnio, tensión facial y anorexia. Y termina en una fase de pánico con disnea, palpitaciones, dolor en el pecho, miedo a la muerte, etc.

Aceptación: si el paciente permanece enfermo durante largo tiempo, seguramente logrará alcanzar esta última fase. En ella, acepta y reconoce que la muerte es inevitable. Esto disminuye el dolor y mejora el estado de ánimo. El paciente transmite sensación de paz, está tranquilo, no expresa dolores y desea que se le acompañe, aunque no habla de planes futuros.

Es una aceptación serena de la muerte. El enfermo ya no quiere explicaciones, aunque la comunicación ha de mantenerse a toda costa, ya que el intercambio afectivo es más efectivo que las palabras. Cuando un enfermo hace el recorrido hasta aquí, el trabajo de los profesionales es muy gratificante, no solo desde el punto de vista profesional, sino también personal y humano.

14. CUIDADOS EN LA AGONÍA

La agonía se ha definido como el estado que precede a la muerte en aquellas enfermedades en que la vida se extingue gradualmente. Aparece en la mayoría de los pacientes con cáncer avanzado.

- Características de la agonía:

o Debilidad, encamamiento, incontinencia y disminución de la ingesta.

o Alteración del nivel de consciencia, con disminución progresiva que puede alternar con algún momento de lucidez.

o Alteración de las constantes vitales con tendencia progresiva a la hipotensión, la taquicardia y la oliguria. La muerte se produce por fallo renal o insuficiencia cardiorrespiratoria.

o Síntomas diversos según la localización del tumor y sus complicaciones.

o Necesidad de estar acompañado.

- Signos clínicos de la agonía:

o Pérdida del tono muscular:

- Debilidad.

- Incontinencia urinaria y rectal.

- Relajación muscular.

- Dificultad para tragar.

- Pérdida gradual del reflejo faríngeo.

- Disminución de la actividad del tracto intestinal, con náuseas, acumulación de gases, distensión abdominal, retención de heces, etc.

o Enlentecimiento de la circulación:

- Disminución de las sensaciones.

- Cianosis en extremidades.

- Piel fría primero en los pies, posteriormente en manos, orejas y nariz.

o Cambios en los signos vitales:

- Pulso lento y débil.

- Tensión arterial disminuida.

- Respiración rápida y superficial, o lenta con fases de apnea.

o Sequedad en la mucosa oral.

o Afectación sensorial:

- Visión borrosa.

- Alteración del gusto y del olfato.

- Adormilados, estuporosos o comatosos.

- Se cree que la audición permanece hasta el final. El tacto también persiste.

- Hallazgos físicos de muerte inminente:

o Pérdida de reflejos.

o Pulso rápido y débil.

o Pupilas dilatadas y fijas.

o Descenso de la presión arterial.

o Incapacidad para moverse.

o Distrés respiratorio.

o Fases prolongadas de apnea.

o Respiración ruidosa (estertores de muerte).

- Signos de muerte:

o Cese de la respiración y de los latidos cardiacos durante varios minutos.

o Falta total de respuestas a estímulos externos.

o EEG plano (asistolia).

- Objetivos de la asistencia a la agonía:

o Comodidad del enfermo.

o Prevención de crisis: dejar instrucciones claras y medicamentos preparados para actuar en caso de dolor, estertores, etc.

o Prevención del recuerdo doloroso, entendido este como la imagen (el rojo de una hemorragia), el sonido (estertores), el comentario, etc., que podría posteriormente propiciar un duelo difícil.

- Cuidados de Enfermería en la agonía: en esta fase, el enfermo, aun sin estar informado, conoce perfectamente su situación. No hay que temer, pues, sus preguntas sobre ello. Se le ofrecerá el apoyo y los cuidados necesarios, sin adoptar actitudes de negación de la gravedad del estado. En estos momentos, es fundamental que el paciente no se sienta abandonado al creer que ya nada se puede hacer por él.

Se debe mantener informada a la familia de la evolución esperada, sobre todo cuando el paciente está en el domicilio. De esta manera, se evitará el ingreso por temores innecesarios en el hospital. Si el paciente está en el hospital y se prevé un final inminente, hay que avisar a la familia.

Cuando aparece la fase agónica, el profesional de Enfermería debe revisar los objetivos del tratamiento médico que tenía el paciente terminal para adaptarlos a la situación final: el dolor, la disnea, los estertores, la confusión/ agitación, etc. Se considera sedación en la agonía a la aplicación de fármacos que buscan la disminución profunda y previsiblemente irreversible de la conciencia en un enfermo cuya muerte se prevé muy próxima, es decir, cuando se en cuentra en la fase de agonía. Con esta sedación se pretende evitar el sufrimiento del paciente en los últimos momentos de su vida, y conseguir una muerte confortable, sea en el hospital o en el domicilio.

Es importante distinguir la sedación en la agonía de la sedación paliativa, que es la administración de fármacos, en las dosis y combinaciones mínimas necesarias para reducir la consciencia del paciente con enfermedad avanzada o en fase terminal, con el fin de aliviar los síntomas refractarios. Dichos síntomas refractarios son aquellos que no responden a un tratamiento paliativo correcto e intensivo sin comprometer el estado de consciencia, aplicado por profesionales bien entrenados y capacitados en un periodo razonable de tiempo. En la situación terminal cualquier síntoma puede volverse refractario a todo tipo de tratamiento; los más frecuentes son dolor, disnea, deterioro general manifiesto, sufrimiento psicológico intenso, delirium, hemorragia, náuseas, vómitos incoercibles y obstrucción intestinal.

Ni la sedación paliativa ni la de la agonía son una eutanasia encubierta. La sedación y la eutanasia tienen objetivos terapéuticos diferentes (así como procedimientos y resultados obtenidos diferentes). La sedación pretende aliviar el sufrimiento del enfermo sin acelerar la muerte, mientras que la eutanasia busca la muerte anticipada del paciente de forma deliberada mediante aplicación de fármacos a dosis letales.

BIBLIOGRAFÍA

- Domarus A, Farreras Valentí P, Rozman C, Cardellach López F. Medicina interna. Barcelona: Elsevier; 2020.

- Fernández López A, coordinadora. Cuidados paliativos. Proceso de atención integrado, 2.ª edición. Sevilla: Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía; 2007.

- Grupo de trabajo de la Guía de práctica clínica sobre cuidados paliativos. Guía de práctica clínica sobre cuidados paliativos [Internet]. Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco; 2008 [citado 21 de abril de 2021]. Recuperado a partir de: https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_428_Paliativos_Osteba_compl.pdf

- Hinkle J, Cheever J, Suddarth D y Brunner L. Enfermería médico-quirúrgica. 14.ª edición. Barcelona: Wolters Kluwer; 2019.

- Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Isselbacher KJ. Harrison. Principios de medicina interna, 16.ª edición. México: McGraw-Hill - Interamericana; 2006.

- Red de Cuidados Paliativos de Andalucía. Escalas más utilizadas en cuidados paliativos [Internet]. Sevilla: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Red de Cuidados Paliativos de Andalucía; 2018 [citado 21 de abril de 2021]. Recuperado a partir de: https://www.redpal.es/wp-content/uploads/2018/12/Escalas-ma%CC%81s-utilizadas-en-CP.docx

- Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL). Guía de Cuidados Paliativos [Internet]. Madrid: Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL); s. f. [citado 21 de abril de 2021]. Recuperado a partir de: http://www.secpal.com//Documentos/Paginas/guiacp.pdf