2.1 DIFICULTADES RELACIONADAS CON LA MADRE

2.1.1 Breve fisiología de la mama

Es importante conocer la fisiología de la mama. Entender cómo se lleva a cabo la producción de leche y cuando comienza, nos va a ayudar a pautar la mejor forma para estimular dicha producción, entender cuál es el momento más idóneo para iniciar la extracción de leche, así como derribar falsos mitos que puedan influir en la madre a la hora de afrontar su lactancia y más en el caso de las madres con recién nacidos hospitalizados.

Lactogénesis I

La lactogénesis I, también conocida como la lactogénesis temprana, comienza durante el segundo trimestre del embarazo. En esta etapa, los senos experimentan cambios estructurales y hormonales en preparación para la lactancia, de forma que podemos encontrar el calostro en forma de pre-calostro en las mamas desde la semana 14 de gestación.

Los principales eventos fisiológicos durante la lactogénesis I incluyen:

- Estímulo Hormonal: Durante el embarazo, las hormonas progesterona y estrógeno secretadas por la placenta inhiben la acción de la prolactina, una hormona esencial para la producción de leche. Sin embargo, otras hormonas, como el lactógeno placentario y la prolactina, contribuyen al desarrollo mamario inicial.

- Crecimiento y Desarrollo de Alvéolos: Bajo la influencia de estas hormonas, los alvéolos mamarios se multiplican y desarrollan en los senos.

- Secreción de Calostro: Durante la lactogénesis I, se produce el calostro, una sustancia inicial rica en inmunoglobulinas, proteínas y minerales. Aunque se produce en pequeñas cantidades, el calostro es crucial para proporcionar inmunidad pasiva al recién nacido.

Lactogénesis II

La lactogénesis II, también conocida como la lactogénesis tardía, ocurre en los días que siguen al parto. Esta fase implica una transición de la producción de calostro a leche madura, con un aumento significativo en la producción de leche. Los eventos fisiológicos clave durante la lactogénesis II son:

- Descenso de los Niveles de Progesterona: Después del parto y de la expulsión de la placenta, los niveles de progesterona disminuyen, permitiendo que la prolactina actúe de manera más efectiva. Esto se produce independientemente de que nos encontremos ante un parto vaginal o un parto por cesárea, tradicionalmente se consideraba que el tipo de parto influía en el inicio de la producción de leche, pero el desencadenante de esta disminución de los niveles de progesterona no es otro que la expulsión de la placenta, y por tanto independiente del tipo de parto. En muchos casos las circunstancias del parto van a influir en el hecho de la estimulación temprana del pecho, puesto que exista separación maternofilial o no; así como la gravedad de la madre en el postparto y si sus circunstancias médicas permiten la estimulación del pecho de forma temprana o no.

- Estímulo de la Succión: La succión del bebé en el pecho estimula la liberación de prolactina y oxitocina. La prolactina estimula la producción de leche, mientras que la oxitocina provoca la eyección de la leche. Como decíamos en el apartado anterior, sobre este estímulo sí que influyen las condiciones del parto, de la madre y del recién nacido. Se recomienda que la primera puesta al pecho del bebé sea durante la primera hora de vida siempre que sea posible y las condiciones de recién nacido y madre lo permitan, de ahí la importancia de la separación cero en las reanimaciones, puesto que aun en el caso de que el recién nacido no pueda mamar, el contacto precoz piel con piel estimula los niveles de oxitocina materna que influyen en la lactogénesis II.

En el caso de que la separación materno-filial se ha inevitable, se recomendará a la madre la estimulación precoz del pecho, realizando una extracción manual con la técnica Marmet (que veremos en otro apartado) de ser posible en las 3 primeras horas postparto, y después, pactaremos con la madre la realización al menos de 8 a 12 extracciones durante el día. En caso de que por condiciones maternas esto no se pueda llevar a cabo esta estimulación se realizará tan pronto como la madre esté en condiciones de hacerlo, teniendo en cuenta que la relactación es posible.

- Estímulo de la Prolactina: esta hormona es determinante en la lactancia materna. Se produce en el lóbulo posterior de la hipófisis. Es la que va a regular la cantidad de leche que produce la madre. Es importante su estimulación precoz en el postparto, puesto que es en ese momento donde se van a instaurar los receptores de prolactina en la mama.

Los niveles más elevados de esta hormona se encuentran durante la noche en el periodo comprendido entre las 2 y las 4 de la madrugada aproximadamente, de ahí la importancia de que los lactantes realicen tomas nocturnas hasta que la lactancia esté bien establecida. Igualmente es importante recomendar a las madres de neonatos ingresados que lleven a cabo una lactancia en diferido, realizando extracciones de leche materna durante la noche para mantener una buena producción. Quizá este sea sin duda uno de los momentos más difíciles para las madres con recién nacidos ingresados a la hora de realizar las extracciones de leche, pero es nuestro deber informarlas y motivarlas para que las lleven a cabo.

Producción y tipos de leche según tiempo de lactancia

A medida que la producción de leche aumenta, se produce una transición de la composición del calostro a la leche madura. La leche madura contiene una combinación equilibrada de nutrientes específicos para las necesidades del bebé.

- Leche Preparto: corresponde con la primera etapa de la Lactogénesis I. La existencia de esta leche demuestra la permeabilidad de los lactocitos durante el embarazo. Predomina sobre todo el exudado plasmático en su composición, células, inmunoglobulinas, lactoferrina, seroalbúmina, cloruro de sodio y lactosa. La cantidad de lípidos va a ser escasa y va a ser diferente a la que encontraremos posteriormente en la leche.

Va a estar presente en las mamas aproximadamente desde la semana 14 de gestación y hacia el final del embarazo también va a contener bacterias, teniendo un perfil microbiológico muy similar al de la leche madura, dominado sobre todo por estafilococos y donde también encontraremos bacterias típicas de la cavidad oral.

También se denominará a esta leche como precalostro, es posible su extracción prenatal en caso de que se prevea una separación maternofilial o dificultades para un inicio temprano de la lactancia.

- Calostro: es la primera leche que se obtiene tras el parto. El propósito es proporcionar una leche de bajo volumen, facilitando así la adaptación y la coordinación de la succión, deglución y respiración. Tiene principalmente una función inmunológica, permitiendo revestir las paredes del aparato digestivo, facilitando el desarrollo del intestino y mejorando la tolerancia enteral, además impide la adhesión y proliferación de patógenos.

Es un líquido espeso, denso y amarillento; rico en betacarotenos y vitamina A.

Difiere de los otros tipos de leche en la concentración de sus nutrientes. Encontramos variación en las concentraciones de sodio y cloruro que van a ir disminuyendo en beneficio de un aumento de la lactosa, que irá correlacionado a su vez con el aumento del volumen de leche.

Según algunos estudios se estima que en cada toma pueden ingerir de 2 a 20ml de leche, y que la cantidad que se produce al cabo de 24h va a depender mucho de la frecuencia con la que mame el bebé o en su defecto, de la frecuencia con la que se estimule el pecho, pudiendo llegar a ser de 100ml en 24h.

Inicialmente nos vamos a encontrar con unos niveles bajos de lípidos, en torno a un 2%, que progresivamente irán en aumento hasta aproximadamente un 3,6% en la leche madura. También encontraremos altas las vitaminas liposolubles.

El colesterol va a ser sintetizado también en la glándula mamaria, encontrándonos los primeros días con niveles altos del mismo. Su función en el calostro no está bien definida salvo por aquella que contribuye al desarrollo del tejido cerebral y la mielinización del sistema nervioso.

El calostro es una leche rica, principalmente, en proteínas, en porcentajes superiores a la leche de transición y madura.

La lactoferrina y las inmunoglobulinas están más altas, en especial la IgA secretora. Esto ofrece protección frente a bacterias y virus. Contiene interferón, que tiene una gran capacidad antiviral, y fibronectina, que refuerza la acción de los fagocitos.

Otro componente que se encuentra en gran cantidad son los oligosacáridos, que son azúcares complejos, y que incrementan el efecto de protección frente a la infección en esta etapa. Con el calostro se inicia también el establecimiento de la flora de Lactobacilos Bifidus en el tracto gastrointestinal lo que conlleva una mejor eliminación del meconio.

Encontramos también altos niveles de Zn y de vitaminas liposolubles como la vitamina A y la vitamina E.

La vitamina K, de la cual los recién nacidos son deficientes, es abundante en el calostro como prevención de las hemorragias, con independencia de que aun así se requiera profilaxis antihemorrágica en todos los recién nacidos.

Nos encontramos niveles bajos de glucosa, que irán aumentando progresivamente. El valor energético medio del calostro es inferior al de la leche madura siendo aproximadamente el valor energético medio del calostro de unas 67 kcal/dl frente a las 75 kcal/dl de la leche madura

El calostro va a tener una alta densidad permitiendo así una mejor deglución.

Se considera que el calostro tiene más una función inmunológica y protectora que nutritiva.

- Leche de transición: aparece entre el calostro y la leche madura. En esta leche se van a producir cambios en la concentración de nutrientes. Aparece tras la denominada subida de leche en torno a los cinco días del nacimiento, aunque los primeros cambios se empiezan a objetivar entre las 48 y 72h postparto.

Van a aumentar aquellos componentes que se encontraban bajos en el calostro, como la lactosa o las grasas, en detrimento de una bajada de las proteínas, debido al efecto de la dilución en mayor volumen.

Se va a producir el cierre entre los lactocitos y la vía para celular, reduciendo con ello el paso de sodio y cloruro. Existe también una reducción de las inmunoglobulinas secretoras.

La caída brusca de la progesterona y el lactógeno placentario incentiva el aumento de la producción de leche; siendo a su vez imprescindible para el cierre de la vía para celular, la actuación de los glucocorticoides y la activación de los receptores de prolactina.

Existe un progresivo aumento del contenido calórico, junto con un aumento de las vitaminas hidrosolubles y disminución de las vitaminas liposolubles hasta alcanzar los niveles de la leche madura.

- Leche madura: esta leche va a aparecer entre los 10-15 días de vida. La composición de la leche madura se estabiliza en torno al mes de vida, aunque luego presente variaciones durante el día o ante determinadas situaciones o necesidades del bebe. Presenta macronutrientes y micronutriententes imprescindibles para el desarrollo, siendo un alimento exclusivo hasta los 6 meses de vida; a partir de aquí comienzan con la alimentación complementaria, reforzando con esta los niveles de zinc y hierro cuyas reservas se van agotando en este periodo de tiempo.

Según crece el lactante existen modificaciones en la composición de la leche. Durante el segundo año de vida aumentan de nuevo las concentraciones de proteínas en la leche materna, probablemente porque de nuevo existe una disminución del volumen de leche dado que el lactante ya toma otros alimentos.

Existen, además, diferenciaciones interindividuales e interculturales relacionadas con la alimentación materna.

Las IgA secretora y la IgG se encuentran también más elevadas después del segundo año. La IgM se va a mantener estable durante los primeros 24 meses viéndose ligeramente elevada a partir de ahí.

En cuanto a la lactoferrina se va a encontrar elevada entre el primer y segundo año, con una disminución no significativa posteriormente.

La leche madura es una leche rica en grasa siendo esta la mayor fuente de calorías de esta en torno a un 80%. A partir del año aumenta el contenido lipídico.

En el destete natural vamos a encontrar una disminución gradual de la lipasa a medida que disminuye la producción de leche.

- Leche de destete: en la fase de destete final o involución, la leche vuelve a tener unas características similares al calostro, debido a que se abre de nuevo la vía para celular. Cuando existe una disminución de la producción o un drenaje incompleto, disminuyen los valores de lactosa, glucosa, potasio y alfa lactoalbúmina; aumentando al mismo tiempo los niveles de sodio y de cloruro, lo que nos indicaría de nuevo la apertura de la vía para celular.

En caso de un destete brusco, se produce una caída de sodio mucho más acusada, de aproximadamente 20nM a 80nM. Esto conlleva que la leche adquiera un sabor más salado.

También se pueden observar incrementos en la concentración de lactoferrina, inmunoglobulinas IgA, IgG e IgM, albumina sérica, alfa-lactoalbúmina y caseína. Muchas de ellas son de carácter protector e inmunológico reforzando de esta manera el sistema inmune del lactante y por otra parte para poder contrarrestar una posible infección del pecho que se encuentra más expuesto a la estasis de leche.

Por otro lado, se presenta aumento de macrófagos, neutrófilos y células madre biopotenciales estas últimas destinadas a dirigir la remodelación de la glándula mamaria.

Los últimos componentes en desaparecer son las inmunoglobulinas.

- Leche de prematuro: mención especial merece esta leche. Por un lado, por el tema que nos compete en cuanto al recién nacido enfermo y la nutrición de este; y sobre todo, porque este es un claro ejemplo de cómo la leche materna se va a adaptar a las necesidades específicas de su desarrollo.

Es una “leche defensiva” durante un mes o más va a mantener este claro y marcado perfil inmunoprotector siendo su composición más elevada en proteínas, inmunoglobulinas, lactoferrina, oligosacáridos y otros factores bioactivos.

Va a contar con mayores niveles de concentración de grasas con valores de 2,6gr; 3,6g y 3,9g/dl en calostro, transición y madura respectivamente.

Se han identificado diferencias importantes en cuanto a la energía, grasa, oligosacáridos, calcio y fosforo entre leche de prematuros y leche de recién nacidos a término. Identificaron diferencias importantes en función de la edad gestacional y postnatal. También encontraron diferencias significativas en relación con la estimación de proteínas, sugieren el mayor contenido de proteínas en calostro y transición en comparación con edades postnatales tardías, gran parte de ese nitrógeno no proteico temprano es lactoferrina e IgA no digeribles.

Se observó que la leche pretérmina tenía hasta un 35% más de proteína que la leche a término, no obstante, en torno al tercer día de vida estas diferencias disminuyen y las estimaciones entorno a la semana 10-12 sugieren que la leche puede ser la misma ya sea pretérmino o no.

La leche materna de la propia madre de un recién nacido prematuro es particularmente protectora contra la enterocolitis necrotizante, la sepsis, la bronca displasia pulmonar, la retinopatía del prematuro y reduce la estancia hospitalaria y re-hospitalizaciones. Al igual que el líquido amniótico cuenta con diversos factores de crecimiento como el factor de crecimiento epitelial, el factor alfa o beta transformante, el factor de crecimiento insulínico o la eritropoyetina.

Por otra parte, cuenta con factores estimulantes de colonias de granulocitos, que facilitan el desarrollo de las microvellosidades intestinales, este último factor se utiliza en prematuros con fines preventivos y de tratamiento de sepsis neonatal y enterocolitis necrotizante.

Por otra parte, la leche materna en prematuros ayuda a disminuir la permeabilidad del intestino del lactante pretérmino. Puede mejorar el crecimiento y desarrollo cerebral d estos recién nacidos.

No obstante, la leche materna también puede que no cumpla con todos los requisitos nutricionales que precisan los recién nacidos pretérminos para su crecimiento y desarrollo. El mero hecho de nacer antes de las 33 semanas de gestación hace que se pierdan la acumulación de una serie de nutrientes durante el último tercio de la gestación por lo que parten con déficit de ellos que se debe suplir de forma externa para garantizar su adecuado crecimiento de ahí la necesidad de los fortificantes externos de la leche materna. Estos nutrientes son fundamentalmente proteínas, calcio y fosforo.

Debemos también tener en cuenta las formas en las que administramos la leche materna a los recién nacidos prematuros que pueden con llevar la perdida de nutrientes sobre todo en cuanto a la adhesión de grasas y proteínas a las paredes de plástico de los sistemas de nutrición enteral y a las sondas nasogástricas por las que se va a administrar la alimentación.

El crecimiento del lactante pretérmino está asociada a la cantidad de proteínas de la leche materna. Se evaluó la hipótesis de que la concentración especial de macronutrientes de la leche pretérmino tenía un impacto positivo en el crecimiento de los prematuros, sobre todo en lo referido a las proteínas (Lin et al, 2020). Demostraron que existía una asociación lineal positiva entre la concentración de proteínas en la leche materna y el consumo total de proteínas al día y el aumento de peso de los bebes, no siendo tan significativa esta asociación para el resto de los nutrientes.

- Regulación de la Demanda y Oferta. Galactopoyesis o mantenimiento de la lactancia materna: La regulación de la producción de leche se basa en la demanda y oferta. Cuanto más se amamanta al bebé, más prolactina se libera, estimulando así la producción continua de leche.

Podemos considerar esta como una tercera a etapa de la lactogénesis, que correspondería al periodo de mantenimiento de la lactancia materna una vez establecida. Discurriría entre el noveno día aproximadamente hasta el destete o involución.

El control de la lactancia va a dejar de ser endocrino para ser autocrino o paracrino.

Requiere como decíamos anteriormente del estímulo frecuente y eficaz, con un adecuado vaciamiento de la glándula mamaria para mantener los valores altos de prolactina y de esta forma mantener la producción de leche.

Los niveles de prolactina se pueden duplicar en respuesta a la succión del bebe a los 45min de haber empezado este a mamar.

Lo que va a determinar la elevación de la prolactina después de la toma van a ser la frecuencia, duración e intensidad de la succión del bebe durante la misma. Es la demanda del recién nacido lo que va a determinar el mantenimiento de estas oleadas de prolactina especialmente durante las primeras semanas postparto. En el caso de los recién nacidos que no puedan llevar a cabo una lactancia directa el pecho esta estimulación deberá realizarse o bien mediante extracción manual o bombas de extracción de leche materna. Se requieren al menos 8 tomas en 24h para mantener una producción estable de leche durante la galactopoyesis, manteniendo de esta forma unos niveles de prolactina estables.

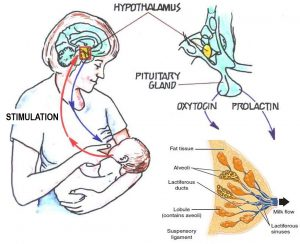

Es necesario que exista un buen funcionamiento del eje hipotálamo-hipofisario para mantener la lactancia materna. Cualquier alteración a este nivel puede interferir en la producción de leche materna.

Es en la hipófisis anterior o adenohipófisis donde junto con otra serie de hormonas se va a segregar la prolactina. En la hipófisis posterior o neurohipófisis se va a producir la segregación de oxitocina.

Prolactina y lactancia materna

A continuación, vamos a centrarnos un poco más en el funcionamiento de la prolactina, dado que es la hormona galactopoyética más importante en la mujer. Conocer su importancia y funcionamiento va a ayudar a solventar algunas de las dificultades que encontraremos en la lactancia materna y sobre todo en los casos de lactancia diferidas, estas últimas son las que nos encontraremos en la mayoría de los recién nacidos ingresados en ucis neonatales.

La prolactina es una hormona vital para el desarrollo de la glándula mamaria durante el embarazo y la lactancia, sin esta hormona no existe fabricación de leche materna. Solo se va a liberar con el estímulo de succión ya sea del recién nacido o del sacaleches.

En el periodo de embarazo esta hormona va a promover el desarrollo mamario y la diferenciación celular.

En el periodo de galactopoyesis la secreción de esta hormona por parte del hipotálamo va a depender de un adecuado vaciamiento de la glándula mamaria; es necesario el estímulo frecuente y el drenaje profundo de la mama para mantener la lactancia siendo este uno de los grandes retos cuando nos enfrentamos a las lactancias de los recién nacidos ingresados, puesto que, por diversos motivos, en ocasiones ni la frecuencia de las tomas, ni el vaciamiento de la glándula van a ser óptimos.

La prolactina es una hormona que va a actuar en colaboración con el cortisol, la insulina y la hormona del crecimiento. Durante la lactancia va a continuar la diferenciación del epitelio celular alveolar de la glándula mediada por la prolactina, pero requiere la exposición también al cortisol y a la insulina.

La secreción de prolactina no solo se produce en la hipófisis anterior si no que puede ocurrir en otras partes, entre otras, durante el embarazo en la placenta.

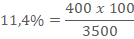

Imagen 01.fuente www.skur.org.uk

La liberación de la prolactina está controlada por el factor de inhibición de la prolactina y se lleva a cabo desde el hipotálamo. Es un factor íntimamente ligado a la dopamina. Cuando el recién nacido succiona el pecho, o bien cuando se produce la estimulación mediante bomba de extracción de leche materna, se remueve la leche en el pecho, el hipotálamo inhibe la liberación de dopamina; esta caída a su vez estimula la liberación de prolactina y finalmente se produce la leche materna en la glándula mamaria.

La estimulación del pezón provoca una respuesta somática que se transmite a través de la medula al hipotálamo, donde se produce un incremento de serotonina y endorfinas, lo que provoca una disminución de la dopamina y un incremento de la prolactina. Cuando la prolactina se libera en la circulación, estimula la síntesis de leche materna. Sucede a través de los receptores hormonales de prolactina, que se encuentran en los lactocitos del alveolo mamario, parte de esta prolactina va a pasar a la leche humana jugando seguramente un papel importante en el desarrollo del sistema inmunológico y de forma más directa en el tejido linfoide. Se conoce poco acerca de los niveles de prolactina en la leche materna y los efectos sobre el recién nacido; otro de los posibles efectos evaluados es la mejora de la digestión, en concreto en la absorción de iones y líquidos en el yeyuno neonatal.

Factores como el estrés, el sueño, las relaciones sexuales, medicamentos o las hipoglucemias, y como no, la estimulación directa del pezón, van a provocar variaciones en los niveles de prolactina. Sin duda esto hay que tener lo en cuenta en las unidades neonatales, donde las madres se ven sometidas a altos niveles de estrés, así como a alteraciones de la alimentación o el sueño, debido de los ingresos prolongados a los que a veces se encuentran sometidos los recién nacidos y que por ende, van a repercutir en la madre lactante.

Además, participan en la producción de leche otras hormonas complementarias, como pueden ser los estrógenos, la progesterona y los glucocorticoides, la insulina, las hormonas tiroides y paratiroides; y por supuesto la oxitocina.

La prolactina es difícil de medir a lo largo del día, puesto que se libera de forma natural en forma de pulsos

La lactogénesis I y II son procesos interrelacionados y fundamentales para establecer y mantener la lactancia materna exitosa. La producción de leche se ajusta en respuesta a las señales hormonales y a la estimulación del bebé, garantizando la nutrición y el bienestar óptimos del recién nacido.

Hipogalactia

Existen determinadas situaciones en las que vamos a encontrar una baja producción de leche, para las que no siempre se encuentra una causa.

Este proceso suele ser multifactorial, y es difícil determinar con exactitud la causa que puede dar lugar a la hipogalactia. En ocasiones están relacionadas con el recién nacido, otras son derivadas de la madre, y en otras es por una técnica de lactancia inadecuada.

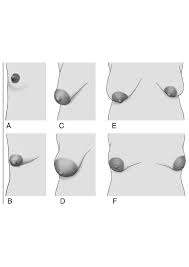

Imagen 02. Fuente: www.cicloimagendiagnostico.com

Centrándonos en las causas relacionadas con la madre, las más habituales son:

- Hipoplasia mamaria: Los pechos hipoplásicos tienen poco o escaso tejido mamario. No se trata de tener el pecho pequeño, existen pechos pequeños simplemente porque tengan poca grasa, pero no poco tejido mamario. El pecho hipoplásico tiene poca glándula con independencia del tamaño de este. Para reconocerlo hay que observar el aspecto de los pechos, puesto que los que son hipoplásicos tienen una forma muy característica: a veces las areolas sobresalen del pecho, o los pechos tienen forma de tubo o las mamas están muy separadas entre ellas. Todo esto puede ser indicativo de un pecho que tenga en su interior poco tejido mamario y, pueda tener una baja producción. En estos casos si es deseo de la madre se puede intentar tener una lactancia mixta.

- Síndrome del ovario poliquístico: en este caso puede existir tanto un exceso de producción como causar hipogalactia. Las madres con ovarios poliquísticos que han tenido dificultades para conseguir un embarazo, pueden tener dificultades para obtener un volumen adecuado de leche. Existe medicación específica para estos casos bajo prescripción médica. Es un tratamiento seguro durante la gestación y puede contribuir a normalizar la producción de leche al inicio de la lactancia.

- Síndrome de Sheehan: se produce a consecuencia de una hemorragia severa durante el parto o postparto inmediato. Esta puede comprometer el funcionamiento de la hipófisis, que es el centro neurálgico de la lactancia. Si la hipófisis se necrosa por falta de riego sanguíneo, compromete la liberación de prolactina, y esta, a su vez, la producción de leche.

- Desajustes tiroideos: las madres que padecen problemas de tiroides durante el embarazo o con anterioridad a la gestación, deberían controlar los niveles hormonales en el postparto. Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo se trata con medicación compatible con la lactancia, y en ningún caso se debe dejar de amamantar para recibir tratamiento.

- Amenorreas sostenidas durante la adolescencia y la juventud: el desarrollo mamario se produce durante cada menstruación, pero las mujeres que han sufrido ausencia de menstruación de manera recurrente en la adolescencia, pueden tener poco tejido mamario y sufrir hipogalactia al intentar amamantar.

- Retención de placenta: la producción de leche se inicia en el momento que la placenta se separa del útero. Si queda cualquier tipo de resto en el útero, esto puede causar una inhibición de la producción de leche. La madre comenzará a producir calostro, pero la subida de la leche que tendría lugar entre los 5-7 días postparto no se llega a producir. El diagnostico se realiza mediante ecografía y el tratamiento es la eliminación de los restos placentarios retenidos.

- Obesidad y obesidad mórbida: las mujeres con un índice de masa corporal superior a 30 pueden sufrir un retraso en la subida/bajada de leche. La hipogalactia puede ser temporal, requiere el control de peso del neonato y suplementar, si es necesario, hasta la subida de la leche, que podría retrasarse más allá de las 24-48h habituales.

- Cirugía de mama: cuando una mujer se realiza una cirugía de reducción mamaria, muchos cirujanos aseguran a las mujeres que podrán lactar, pero la experiencia nos dice que, al menos en las primeras lactancias, puede existir una producción insuficiente de leche. No ocurre lo mismo con los aumentos de mama en los que la lactancia se podría ver comprometida solo en aquellos casos que haya existido sección de los conductos galactóforos o de las terminaciones nerviosas del pezón. Estos casos, sin duda son menos frecuentes. En el caso de las cirugías de reducción de mama, a veces si se requiere una lactancia mixta.

- Otras causas de hipo producción.

- Cuando la causa de la baja producción no está diagnosticada, podemos pensar en una limitación de las tomas, lactancia con horarios o un mal agarre, como ocurre en el caso del frenillo lingual corto. Una succión deficiente del recién nacido puede provocar tomas excesivamente largas o inefectivas, con mala transferencia de leche y escaso aumento de peso del recién nacido.

- La lactancia materna es delicada, las irregularidades o desequilibrios que se produzcan o hayan producido en la madre pueden conllevar a esta baja producción de leche. Por ello, es tan importante la asesoría en lactancia y más en las unidades neonatales, donde a veces la situación basal de la madre es crítica.

2.2 PROBLEMAS MÁS FRECUENTES RELACIONADOS CON LA LACTANCIA

2.2.1 Ingurgitación mamaria

La ingurgitación es un acumulo de líquidos en el pecho en el postparto inmediato. En la mama se acumula sangre, liquido, plasma… edematizandola e impidiendo la salida de leche por el pezón. Es una inflamación que produce dolor y que impide el agarre del bebé y el drenaje adecuado de la leche materna.

Está relacionada con los fluidos intravenosos que se administran intraparto, por ello es más frecuente en madres que han tenido partos largos o cesáreas. Igualmente es más frecuente en aquellas madres que presentan un inicio complicado de la lactancia, o que han estado separadas de su recién nacido durante muchas horas.

Es una entidad patológica, diferente a la sensación de plenitud que se produce en la subida de leche (esta no es dolorosa y no impide que el recién nacido mame).

La congestión o ingurgitación, tiene tres elementos:

- Congestión y aumento de la vascularización.

- Acumulación de leche.

- Edema secundario a la hinchazón y obstrucción del drenaje linfático debido al aumento vascular y al llenado de los alvéolos.

Cuando el pecho esta tan duro, los recién nacidos son incapaces de agarrarse, si lo consiguen, a veces no consiguen hacer suficiente fuerza con la lengua para extraer la leche. Incluso puede existir dificultad para la extracción con sacaleches.

La acción más importante para revertir una ingurgitación es el drenaje del pecho y el control del edema del pecho.

Pautas para la mejora del drenaje y control de la congestión:

- Aplicar frío es una de las mejores opciones, con cuidado de no hacerlo en la zona areola y pezón. Se puede aplicar antes y después de varias formas, con paquetes de gel, incluso hojas de col frescas. Esto favorecer la desinflamación del pecho.

- No aplicar calor (Puede aumentar el edema).

- Usar paños de agua tibia en los pechos y dar masajes suaves en forma circular con la mano sobre la piel (o con un peine, sobre la ropa), antes de la toma.

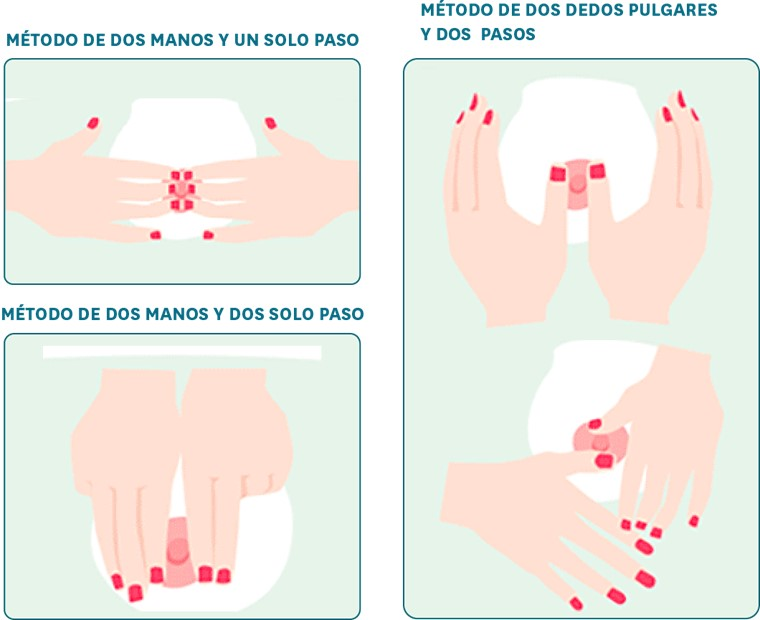

- Realizar Presión inversa suavizante. Va a permitir retirar el edema hacia atrás de la areola, facilitando el agarre del bebé y la salida de leche. Se debe realizar justo antes de la toma, se presiona la areola con la yema de los dedos de manera continuada durante unos minutos, para retirar el edema hacia el interior, ablandar la areola y facilitar el agarre, así como estimular el reflejo de eyección mamario. Presionamos hasta que comiencen a salir unas gotas de leche. Inmediatamente después se coloca al bebé a mamar o bien realizamos extracción con sacaleches si el recién nacido no mama directo.

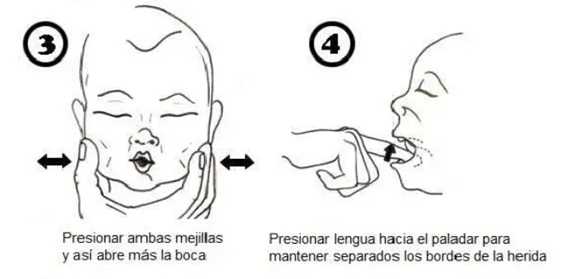

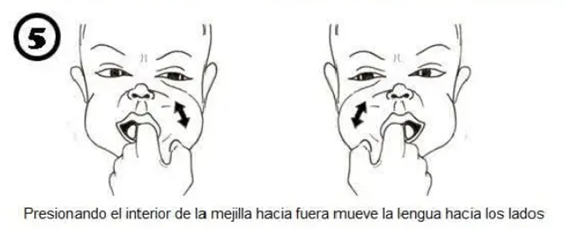

Técnica de presión inversa suavizante. Hay varias formas de llevarlo a cabo, con una o dos manos. Un ejemplo sería el siguiente:

Imagen 03. Técnica de presión inversa suavizante (PIS). Fuente: Salusplay

- Extracción de leche: Si los pechos están muy cargados se puede extraer manualmente hasta aliviar, no se recomienda el uso de sacaleches, pues puede empujar el edema hacia la areola.

- Medicación antiinflamatoria según pauta médica.

- Hojas de col: Las hojas de col frescas favorecen el alivio del edema. Se utilizan hojas de col enteras de la nevera y se sitúan envolviendo los pechos hasta que se marchiten. Se ha mostrado el alivio de la ingurgitación en las mujeres que aplicaban este método, en las dos horas siguientes a su aplicación.

Existen diversas situaciones que pueden complicar la ingurgitación, aunque tradicionalmente algunas han sido recomendadas, la evidencia ha demostrado que pueden empeorar el cuadro.

Las más destacadas son:

- Aplicar calor: una ingurgitación es una inflamación y no es recomendable aplicar calor porque podemos empeorarla.

- Separación madre-bebé: esta separación es una de las posibles causas del problema, por ello, siempre que sea posible, intentaremos que madre y bebé estén juntos, idealmente piel con piel.

- Aplazar las tomas: es posible que la madre sienta molestias durante la toma. Aun así, no es recomendable espaciar las tomas, al contrario, lo ideal es ofrecer el pecho muy a menudo, incluso antes de cada hora.

- Usar chupetes o tetinas: relacionado con el punto anterior, se sabe que el uso de chupetes o tetinas podrían interferir en un buen agarre del bebé al pecho. Por lo que los primeros días (o semanas) posparto es mejor no ofrecerlos al bebé.

- La ingurgitación se puede resolver en 24-48h siguiendo las recomendaciones adecuadas.

2.2.2 Grietas

La lactancia no debe doler. Los pezones se adaptan de manera natural a la lactancia cuando existe un agarre correcto del pecho. Sin embargo, el dolor y las grietas son bastante comunes sobre todo en los primeros días de lactancia.

Las grietas son heridas de mayor o menor tamaño y profundidad en el pezón, la areola o en ambos. Tener grietas es una situación que se tiende a normalizar incluso entre el personal sanitario, pero debemos tener en cuenta que no debe ser así.

Aparecen en ocasiones derivadas de que el recién nacido no realiza un agarre profundo eficaz, o pueden tener relación con problemas de anquiloglosia, y en las lactancias en diferido, pueden tener que ver con una elección inadecuada del embudo del sacaleches.

Las grietas son una de las causas más frecuentes de abandono brusco de la lactancia materna.

Puesto que son heridas abiertas en el pezón podemos clasificarlas en varios grados:

- Estadio I: Se trata de grietas superficiales, la piel está intacta o presenta una leve rozadura (similar a una costra), no hay sangrado. Es un tipo de grieta que se localiza habitualmente en la parte central del pezón.

- Estadio II: Se trata de una grieta más profunda que la anterior, y que puede involucrar la capa interna de la piel del pezón. Puede haber pequeñas cantidades de sangrado. El pezón también puede presentar una capa de piel blanquecina en la zona central.

- Estadio III: Estas son grietas profundas que afectan tanto la capa externa como interna de la piel del pezón. Puede existir un sangrado significativo, la piel afectada puede verse amarillenta o con pequeños “hilos” blancos. Esto último nos indica que podría existir una infección en la zona. También, puede existir una infección en la piel que rodea la grieta, que suele estar en la cara o la base del pezón, se debe vigilar si presenta una zona rosada o blanquecina.

- Estadio IV: Son las grietas de mayor profundidad, pueden ocupar la cara del pezón o los laterales. En ocasiones son tan profundas que la pérdida de tejido es más que evidente. También son heridas que pueden estar infectadas o que pueden haber progresado después de semanas o meses de sufrir grietas en estadios anteriores.

Independiente del estadio en el que se encuentre, la forma de la grieta puede indicarnos a que se debe. Las costras de la grieta pueden estar alineadas con la posición que ha causado la grieta. Son horizontales a lo largo del pecho en posiciones como rugby, o verticales para la cuna o la cuna cruzada. Si aparecen en la base del pezón pueden provenir de bebés que succionan el labio inferior o muerden.

Las que tienen forma de circunferencia en la base del pezón, pueden derivarse de un embudo de sacaleches de tamaño pequeño o muy grande, o cuando se aplica mucha presión con un embudo del tamaño normal.

La aparición de grietas también puede deberse a la aplicación de cremas o a exceso de hidratación. El propio pecho tiene su sistema de hidratación y protección, y la flora de la piel del pezón se puede alterar con estos elementos tópicos. Es la función principal de las glándulas de Montgomery.

La única forma de curar las grietas es solucionar el problema inicial, esté en el agarre, en la posición o en otra situación.

Pautas que recomendar

- Dar primero el pecho que esté en mejor estado, con el agarre más profundo que se pueda.

- Probar posiciones que puedan aliviar el dolor, como Biological Naturing, que permitan que el bebé se pueda agarrar bien el pecho

- Realizar la técnica de compresión mamaria para agilizar y acortar la toma.

- Amamantar más frecuentemente intentando reducir la fuerza de la succión.

- Estimular previamente el reflejo de eyección de la leche antes del agarre.

- El analgésico para el dolor puede ser necesario.

- Mantener la herida limpia, seca y aireada.

- Evitar chupetes y tetinas.

- Si en algún caso el dolor es inaguantable para la madre y manifiesta no querer continuar, podemos recomendar como medida transitoria el uso de pezoneras, o lactancia diferida.

Curas de las grietas:

Grietas en estadio 1-2: En este caso la recomendación es mantener una higiene de la grieta. Esto implica limpiar con agua y jabón neutro la herida 3-4 veces al día, y secar al aire dando toques. Lo ideal es que el pecho esté lo más aireado posible, evitando tapar las grietas y favoreciendo que sequen al aire. Usar conchas protectoras puede ayudar a evitar que la ropa roce la zona afectada, que se mantenga seca y que no tenga que quitar los protectores, que suelen quitar pequeñas partes de tejido, lo que resulta extremadamente doloroso. Son un tipo de grietas que mejora en 5-7 días.

Grietas en estadio 3-4: Estas grietas, al ser más profundas, necesitan, probablemente, además de mantener una higiene en la zona, tratamiento antibiótico tópico y/u oral; o quizá ambos en las de más complejidad. Este tipo de grietas tiene una curación más lenta y requiere más tiempo, en ocasiones, según la profundidad y extensión de estas, pueden tardar un mes en remitir totalmente.

Elección del embudo del sacaleches

En las lactancias en diferido o en aquellas que requieren de un apoyo con extracción de leche con sacaleches, pueden surgir las grietas por la elección inadecuada del embudo del extractor, por lo que hay que ajustar la talla del embudo a cada madre de forma individual. Existe la posibilidad también, de que una mujer necesite tallas diferentes para cada pecho.

Hay que observar que:

- Los pezones no rocen los lados del túnel y se puedan mover libremente.

- Que no entre demasiada areola en el túnel.

- Que no haya zonas de la piel en la que queden marcas o rojeces.

- Que el pezón no sufra una isquemia y quede de color blanco.

- Que no sintamos dolor y/o aparezca un bulto en el pecho justo después de la extracción.

En el caso de que aparezca alguna de estas situaciones, es necesario revisar la talla. Es muy importante, a la hora de conseguir sacar leche, hacerlo de manera eficaz e indolora. Hay sacaleches que solo actúan por vacio y son más molestos o dolorosos.

No todos los sacaleches del mercado tienen disponibilidad de diferentes tallas de embudo, en el caso de los sacaleches hospitalarios la mayoría sí disponen de entre 3 y 5 tallas diferentes.

Para elegir el tamaño adecuado, mediremos el pezón de la madre, valoraremos que esté confortable y que la extracción sea eficaz. Sin observar roces, heridas o molestias.

Hay que medir la cara del pezón con la ayuda de una cinta de medir o una regla. Se mide en milímetros y se recomienda añadir 2 mm extra si la medición se realiza antes de que el recién nacido mame o antes de haberse extraído leche.

Es importante señalar que la medida del embudo elegido sea un poco superior a la medida del pezón.

2.2.3 Obstrucción mamaria

Se trata de la obstrucción de algún conducto galactóforo. Las obstrucciones están causadas por alteraciones de bacterias con capacidad de hacer biofilm; es decir, aquellas bacterias que tienen la capacidad de proliferar y adherirse a las paredes de los conductos uniéndose a moléculas de calcio que acaban taponando dicho conducto.

Se puede palpar un bulto duro y doloroso en algún cuadrante de una mama. La zona más habitual donde suele ocurrir es en el cuadrante superior que toca a la axila, en la zona del ala de Spencer de la mama. Puede acompañarse de febrícula y malestar, pero si el bulto no está caliente y rojo, y no hay fiebre mayor de 38. 5 º C, no se considera mastitis, ya que la disbiosis bacteriana implicada es leve y se puede tratar fácilmente.

Es importante no aplicar calor puesto que va a aumentar el crecimiento bacteriano empeorando el cuadro.

Esta indicado masajear la zona durante aproximadamente tres minutos, podemos incluso emplear un cepillo suave (de pelo de bebe o de dientes) con movimientos redondos y en dirección al pezón.

Si el recién nacido puede mamar, lo ideal es que la barbilla quede justo encima de la obstrucción o al menos en la dirección de esta (la zona que mejor se drena del pecho es la que queda bajo la barbilla del bebe). Si es posible se debe masajear la zona en redondo hacia el pezón mientras el niño mama.

En el caso del sacaleches, al no poder modificar las zonas de extracción, insistiremos en el masaje.

Puede estar indicado el tratamiento con probióticos específicos de lactancia.

2.2.4 Mastitis

Este término hace referencia a la existencia de una inflamación en la mama. Tradicionalmente se ha usado para referirse a las infecciones causadas por S. Aureus, con una sintomatología muy concreta

Algunos investigadores han propuesto nuevas clasificaciones de mastitis, en función del agente etiológico que produzca la infección, pero no todos usan esta clasificación. Serían mastitis agudas, subagudas, granulomatosas y subclínicas.

Nos centraremos en las mastitis clínicas y subclínicas.

Mastitis clínica aguda:

La definición clínica habitual de mastitis aguda es: una zona de mama dolorosa, caliente, hinchada y localizada. Con una temperatura de 38,5 °C o superior, escalofríos, dolores pseudogripales y enfermedades sistémicas.

- Hay un bulto duro, doloroso, rojo y caliente.

- Síntomas similares a los gripales como fiebre, dolor muscular, decaimiento, incluso náuseas. Están causados por el paso de las citocinas a través de las vías paracelulares.

- Ya no es febrícula, hablamos de fiebre a partir de 38. 5º C.

- Pulso más acelerado.

- Rayas rojas que se extienden hacia la axila, pueden indicar que la inflamación de los linfáticos, puede indicar una infección más generalizada de la mama.

- Los niveles de sodio en la leche están aumentados. Puede saber más salada.

- Suele ser unilateral. La mastitis bilateral es menos frecuente.

- Si no se soluciona puede derivar en absceso.

Se debe comunicar al médico para el diagnóstico. Se puede esperar entre 12-24 h para indicar tratamiento antibiótico. Los usados más frecuentemente son amoxicilina-clavulánico o cefalosporinas.

Se tomarán medidas antiinflamatorias y para drenaje profundo del pecho.

- Masaje previo a la toma para preparar la toma. Si hay mucho edema puede usarse PIS si la madre lo tolera.

- Masaje durante la toma en dirección al pezón.

- Aumentar las tomas en el pecho afectado. Puede ser necesario empezar por el menos dolorido y luego pasar al afectado.

- Poner al bebé a mamar con su barbilla en la zona del bulto. Si es una lactancia diferida, incidir en el masaje de la zona afectada según tolerancia de la madre durante la extracción.

- Extracción de leche materna adicional, si no es suficiente la toma directa. Será necesario evaluar la toma si el bebé tiene dificultades para mamar eficazmente.

- Una vez que el médico sabe la situación, será necesario aliviar la inflamación con tratamiento antiinflamatorio (ibuprofeno o similar) y/o frío local tras la toma. No se debe aplicar calor puesto que fomenta la proliferación bacteriana.

- Reposo, por lo menos dos días, incrementar la hidratación y mejorar la nutrición.

Suele ser necesario antibiótico si no ha mejorado tras 24-48 horas. Se pueden recomendar también probióticos específicos de lactancia.

2.2.5 Absceso mamario

En algunos casos, en el curso de una mastitis, el tejido mamario reacciona tratando de aislar a las bacterias causantes de la infección en una cápsula de tejido conjuntivo, lo que conduce a la formación de abscesos. Los principales agentes etiológicos de abscesos son prácticamente los mismos que los causantes de mastitis, siendo el S. Aureus el principal. La incidencia es entre un 5-11% de las mujeres con mastitis.

La mayoría de los abscesos mamarios están relacionados con un tratamiento tardío de las mastitis, las características de la cepa bacteriana implicada o a la respuesta de la propia glándula mamaria. La zona roja, caliente y dolorosa que se observa inicialmente durante el curso de una mastitis, se muestra ahora dura externamente, pero fluctuante a la palpación, con la piel muy roja tensa y brillante. Con frecuencia desaparece la fiebre o solo hay febrícula y la madre se siente algo mejor de estado general, pero el dolor es mayor.

La ecografía puede resultar útil en el diagnóstico y tratamiento del absceso mamario. Se puede realizar una punción eco-guiada del absceso y colocar un catéter de drenaje. Aunque es más frecuente abrir y drenar en el quirófano bajo anestesia general, dejando un drenaje que se va retirando poco a poco manteniéndose durante varios días.

Sigue siendo importante la extracción de la leche o bien con sacaleches o bien mamando el recién nacido directamente; la retención de leche empeora el cuadro. Lo ideal es realizar la incisión lo más alejada posible del pezón siempre que se pueda.

El drenaje quirúrgico consta de dos fases: Primero se realiza un corte sobre la superficie de la piel, que suele ser circular, y luego el corte en la glándula se hace radial, para no afectar a los conductos y no diseminar la infección. La incisión circular (curva) en la piel se realiza porque cura mejor.

Se usarán analgésicos y antibióticos, reposo, calor local y vaciamiento frecuente de la mama.

La madre se puede colocar compresas o gasas estériles en el absceso, para poder recoger ese contenido y que no se desparrame por la piel o alcance al lactante.

Imagen 04. Absceso Mamario fuente Salusplay

La herida por fuera del absceso puede curarse demasiado deprisa y originar una fístula. Esto ocasiona que se escape leche por ella y puede suponer una complicación añadida a la lactancia. Estos derrames de leche por las fístulas suceden durante las tomas, habitualmente con el reflejo de eyección.

La apariencia externa de estas heridas suele causar bastante impacto en las madres, rechazando en algunos casos la lactancia directa del pecho afectado.

2.3 VARIACIONES ANATÓMICAS DE LOS PEZONES

2.3.1 Areola

Encontramos una gran variabilidad anatómica en el pecho de la mujer, tanto individualmente como entre otras mujeres. Existen pezones y areolas de tamaños y formas diferentes. Incluso entre un pecho y otro de una misma mujer.

Para evaluar correctamente el pezón, incluyendo la areola, se requiere tanto una inspección visual como de palpación, previo permiso de la mujer.

El pezón se evalúa físicamente al hacer la maniobra de “pinzamiento” o de la protractilidad, también conocida en inglés como “pinch test”. Normalmente es una inspección que abarca pezón y areola.

En función del resultado de esta prueba podemos clasificar los pezones en:

- Protráctil: El pezón se proyecta hacia fuera, es lo normal.

- Retráctil: En vez de salir, el pezón se retrae.

- Pseudo invertido (Inversión simple): El pezón retraído a la inspección, protruye al hacer el pinzamiento.

- Invertido (Inversión completa): El pezón retraído no responde a la maniobra del pinzamiento o se retrae más, por adherencias.

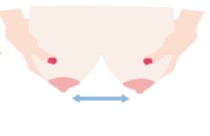

Para realizar la maniobra del pinzamiento se comprime suavemente la areola aproximadamente a dos centímetros de la base del pezón, colocando el pulgar en un lado de la areola y el dedo índice en el lado opuesto.

Es habitual que la prueba de protractilidad falle en mujeres durante su primera gestación. La protractilidad del pezón mejora durante el embarazo y ya en el puerperio la mayoría de las mujeres tienen una buena protractilidad del pezón. La mejoría continúa con la lactancia y con los siguientes embarazos.

El pezón plano o invertido no tiene por qué suponer un problema para el agarre en sí. No obstante, sí nos encontramos problemas para el afianzamiento inicial de la lactancia.

El lactante se alimenta de la mama, no del pezón. El lactante conforma la tetina con el pezón y parte de la areola, introducidos ambos de manera profunda en la boca.

El afianzamiento del pecho debe ser con una boca bien abierta, de manera asimétrica, para que quepa una cantidad suficiente de tejido conjuntivo laxo que le permita realizar la succión.

Pezón plano

El pezón plano posee filamentos musculares más cortos de lo normal, lo que le confiere un aspecto aplanado y hace que apenas pueda protruir del pecho. En algunos casos simplemente puede ser un pezón con poca base o pezón corto.

Pezón pseudoinvertido

Una gran parte de los pezones que a simple vista parecen invertidos, son en realidad pseudoinvertidos. Pese a que su aspecto es invertido, protruyen al ser estimulados o con la succión. Una forma de identificarlos es con la prueba de pinzamiento. En estos casos, es fácil el tratamiento. Se puede hacer masaje en el pezón previo a la toma, o aplicar una compresa fría para ayudar al pezón a salir justo antes de la toma. En muchos casos es suficiente.

Los pezones cortos, planos o pseudoinvertidos están rodeados de tejido protráctil, por lo que después de unos cuantos días de lactancia el pezón si se va a mantener hacia fuera.

Podemos clasificar los pezones invertidos en tres categorías según el grado de inversión de los pezones.

- En grado I, el pezón se extrae fácilmente manualmente y mantiene bastante bien su proyección.

- En el grado II, los pezones se pueden sacar, pero no pueden mantener la proyección y tienden a volver a retroceder.

- En el grado III, el pezón difícilmente se puede sacar manualmente, sería el verdadero pezón invertido.

Los pezones invertidos pueden ser lo por causa congénita o adquirida (relacionados con mastitis, ectasia ductal o cáncer de mama).

Pezón invertido

Los filamentos musculares del pezón no existen o son muchísimo más cortos de lo normal.

El pezón sale con mucha dificultad rompiendo los tejidos internos y causando dolor y heridas.

Este tipo de pezón puede causar serios problemas en la lactancia. Solo un 4% de pezones son realmente invertidos.

Una intervención muy conocida es la preparación manual de los pezones para su eversión antes del embarazo. Esto se ha indicado durante mucho tiempo en el embarazo para preparar el pezón invertido, lo cual puede llevar a un fracaso de la lactancia, ya que las madres que se encuentran con problemas, pueden disminuir su confianza en su capacidad para amamantar.

Una intervención más efectiva sería estimular y formar el pezón justo antes de amamantar (de las tomas). Enseñar a la madre a formar su pezón colocando su pulgar 1.5 a 2 pulgadas detrás del pezón (con sus dedos debajo) y empujando hacia atrás hacia su pecho. Esto funciona mejor en posición echada-lateral.

Una bomba extractora o una jeringa con el émbolo invertido puede ayudar a revertir el pezón inmediatamente antes de la toma, no se deben usar dispositivos no específicos para esto o jeringas modificadas para esto, hay que tener en cuenta que esto puede provocar daños en el pezón, porque no están hechas para este uso. Algunos hospitales prohíben el uso de jeringas modificadas por esto.

Se pueden utilizar técnicas para el agarre del pezón tipo pellizco o técnica del sándwich, o del dedo gordo, para mejorar el agarre profundo.

2.3.2 Pezones largos, anchos, pequeños o con formas extrañas

El hecho de que el pezón sea pequeño no interfiere en su capacidad funcional. En caso de que sean excesivamente ancho o largo sí que puede ser un problema en los momentos iniciales de la lactancia o en aquellos recién nacidos, sobre todo prematuros, CIR o bajo peso, en los que puede existir una desproporción entre el tamaño de la boca y el complejo areola-pezón de la madre. Esta situación se puede resolver con el paso del tiempo, dando lugar a una lactancia diferida temporalmente, hasta que el recién nacido pueda coger el pecho de forma apropiada.

En los casos de pezón largo, aumenta el riesgo de que el bebé sólo se agarre al pezón, incluso sólo a la punta de éste, causando grietas, o que puede provocar un reflejo exagerado de náusea.

2.4 DIFICULTADES RELACIONADAS CON EL RECIÉN NACIDO

A lo largo del siguiente apartado vamos a ver las dificultades que presentan los recién nacidos hospitalizados y como estas van a repercutir en la lactancia materna. Igualmente trataremos de dar solución a estas dificultades, según las diferentes patologías neonatales que presenten estos bebes.

2.4.1 Lactancia materna en el recién nacido pretérmino

Especialmente relevante es el inicio y mantenimiento de la lactancia materna en los recién nacido pretérmino. El reto y la importancia es mayor a más semanas de prematuridad. Por un lado, porque requiere el inicio de una lactancia materna en unas circunstancias de extrema vulnerabilidad para la madre y para el recién nacido. Por otra parte, porque a más prematuridad, mayor tiempo va a requerir el paso de una lactancia diferida a una lactancia directa, con el esfuerzo que esto conlleva para la madre, y con las dificultades que surgen en la estimulación de la lactancia en diferido; de ahí la importancia de una buena asesoría desde el nacimiento y un buen acompañamiento en el paso de la sonda a la teta.

La información que debemos transmitir a la madre debe ser dosificada y clara, dada su alta sensibilidad en estos momentos. Si es posible, y la madre está ingresada previo al nacimiento del bebe prematuro, es conveniente hablar con ella, indagando sobre su intención de lactar y resaltando la importancia que va a tener la leche materna en su recién nacido pretérmino.

Cuanto antes se inicie la lactancia materna mucho mejor, ya sea directamente o mediante extracción de leche. En general, en los grandes prematuros, esta primera estimulación no va a poder ser directa y se va a realizar mediante extracción de leche.

Hay que iniciar la estimulación del pecho en cuanto sea posible, lo ideal es realizarlo entre las 3 y 6 primeras horas postparto para asegurar el buen inicio de la secreción láctea y volúmenes adecuados de leche materna, teniendo en cuenta que la situación emocional y física a veces puede dificultar todo el proceso.

No es necesario el uso de sacaleches al inicio de la extracción de leche en los primeros dos días, se ha visto que la estimulación manual es más fisiológica y se evita perder calostro en el proceso, ya que se recoge toda la leche directamente en jeringas o recipientes pequeños.

Durante los 10 primeros días, es importante que las extracciones sean entre 8 y 10 al día, concediendo gran importancia a realizar extracciones nocturnas para mantener una buena producción.

Consideraremos que los volúmenes en torno a los 15 días de vida del recién nacido van a ser:

- Ideal > 750 ml/24 horas.

- Al menos 350-500 ml/24 horas

- Bajo >350 ml/24 horas

En el caso de las lactancias diferidas, la madre va a poder ayudarse de diferentes técnicas y medidas para optimizar las extracciones de leche:

- Gasitas madre-bebe, muselinas con el olor del recién nacido, fotos…

- Música relajante, una bebida agradable, un masaje en el cuello…

- Tras el canguro y junto a la incubadora o cuna del bebe…

Existen técnicas específicas para la extracción de leche materna, que en función del momento de la lactancia y de la producción de la madre, vamos a recomendar emplear.

Técnica Marmet de extracción manual de leche maternal

La técnica de Marmet es un método de extracción manual de leche materna que fue desarrollado por la investigadora estadounidense Chele Marmet. Es una técnica utilizada especialmente por madres que desean extraer leche sin el uso de un extractor de leche, y es la ideal para la extracción del calostro en el postparto inmediato, no solo en el caso de los recién nacidos pretérmino, sino también para aquellos que sin ser pretérmino, no pueden ser alimentados directamente al pecho.

Pasos de la Técnica de Marmet:

Preparación:

- Lavar las manos con agua y jabón.

- Situarse en un lugar cómodo y tranquilo.

- Puede ayudar aplicar compresas calientes o masajes suaves en los senos para estimular el flujo de leche, siempre y cuando no haya ingurgitación mamaria u otros problemas que contraindiquen el uso de calor en la mama.

Preparar el pecho:

- Realice un masaje rotatorio presionando (sin deslizar) con la yema de los dedos.

- Acaricie el pecho desde la zona más externa hacia el pezón, (como un cosquilleo).

- Sacuda el pecho inclinándolo hacia delante.

Imagen 05. Masaje del pecho.

Fuente: Guía de práctica Clínica sobre Lactancia Materna. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2017

Imagen 06. Frotar el pecho.

Fuente: Guía de práctica Clínica sobre Lactancia Materna. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2017

Imagen 07. Sacudir el pecho.

Fuente: Guía de práctica Clínica sobre Lactancia Materna. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2017

Posicionamiento:

- Coloque el pulgar encima del pezón y el dedo índice debajo, formando una "C" con la mano.

- Los dedos deben estar aproximadamente a 2.5 cm detrás del pezón.

Imagen 08.Extracción manual de la leche materna. Fuente: Guía de práctica Clínica sobre Lactancia Materna. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2017

Estimulación:

- Presione suavemente hacia la caja torácica sin deslizar los dedos sobre la piel.

- Luego, comprima el seno entre el pulgar y el índice mientras se empuja hacia adelante, hacia el pezón.

Recolección:

- Libere la presión y repita el movimiento de compresión y liberación de manera rítmica.

- La leche puede no salir inmediatamente, pero después de algunos intentos debería comenzar a fluir.

Rotación:

- Mueva la posición de los dedos alrededor del seno para asegurarse de extraer leche de todas las áreas del tejido mamario.

- Es importante no pellizcar ni deslizar los dedos sobre la piel, ya que esto puede causar molestias. No debe doler.

Imagen 09. Movimientos a evitar en la extracción manual de la leche materna.

Fuente: Guía de práctica Clínica sobre Lactancia Materna. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2017

Duración:

Continúe el proceso durante unos 5 a 10 minutos por cada seno o hasta que sienta que ha extraído la leche necesaria.

En cuanto al número de extracciones a realizar en el día lo ideal es imitar lo máximo posible el ritmo que llevaría un bebé, y por lo menos hacer 8 sesiones de extracción, con el objetivo claro de superar las necesidades del recién nacido en un mínimo espacio de tiempo.

Hacia el día 2, ya es posible si se desea, introducir un sacaleches de calidad hospitalaria después de la sesión manual para incrementar el estímulo.

Extracción combinada o Hands-on-pumping

Uno de los grandes retos que enfrentan las madres de recién nacidos prematuros, es mantener una lactancia materna diferida en el tiempo, puesto que la capacidad de estimular el pecho del sacaleches no es la misma que la del recién nacido.

La técnica de extracción combinada, es muy recomendable en los casos de lactancia diferida, ya sea por enfermedad del recién nacido o por deseo de la madre. Es una técnica adecuada también para mejorar la producción de leche en general.

Esta técnica fue desarrollada por la pediatra especialista en prematuros y lactancia Jane Norton. A raíz de su trabajo en UCIN, observó como las madres de los recién nacidos prematuros que se encontraban en la unidad, sufrían un estancamiento en su producción y no conseguían aumentar la cantidad de leche; todo esto, en algunas ocasiones, ponía en riesgo la continuidad de la lactancia materna.

Al aplicar esta técnica de extracción encontraron que:

- Las madres que emplearon la técnica conseguían un 48% más de leche.

- La leche contenía el doble de grasa.

- La producción no se estancaba y seguía en aumento a lo largo de las primeras 8 semanas. Cuando en las madres que no usaban la técnica, la producción se estabiliza sobre las 4 semanas.

Los beneficios, por tanto, son:

- Mayor producción de leche: Al combinar la extracción mecánica con la estimulación manual, se logra un vaciado más completo del seno.

- Mejora en el flujo de leche: La estimulación manual ayuda a activar el reflejo de eyección de leche, lo que puede mejorar el flujo durante la extracción.

- Prevención de problemas mamarios: Ayuda a prevenir la congestión y mastitis al asegurar un vaciado más efectivo.

Procedimiento:

Preparación

- Lavado de manos antes de comenzar.

- Ambiente cómodo para realizar la extracción.

Fase 1: Estimulación Manual

- Masaje: Masajear ambos senos con movimientos circulares desde la base hasta el pezón. Esto ayuda a estimular el reflejo de eyección de leche.

- Compresión: Utilizar la técnica de compresión manual para estimular la salida de leche, similar a la técnica de Marmet.

Fase 2: Uso del Extractor de Leche

- Colocación: Colocar el sacaleches doble.

- Estimulación Inicial: se puede poner el sacaleches en la fase de estimulación inicial para que se asemeje a la que realizaría él bebe.

Fase 3: Combinación de Técnicas

Se pone en marcha el sacaleches doble y a la vez se hace compresión mamaria con las manos. Puede ser útil el uso de un top de extracción, para así tener las manos libres y poder realizar la compresión y no tener que sujetar las copas del sacaleches. Se va a mantener la extracción hasta que solo salgan gotas de ambos pechos.

Fase 4: Finalización

Extracción Manual Final: Después de usar el extractor, realiza una extracción manual para asegurarte de vaciar completamente ambos senos.

Duración

- Estimulación Manual: unos 5 minutos para masajear y estimular ambos senos antes de usar el extractor.

- Uso del Extractor: durante unos 15-20 minutos con extracción doble.

- Extracción Manual Final: 5 minutos para la extracción manual después de usar el extractor.

Aunque inicialmente pueda parecer una técnica más compleja y que requiere más tiempo, este no supone mucho más de 25-30min que es lo que en muchos casos lleva realizar una extracción sin esta técnica.

Extracción Poderosa

En cuanto a la producción de leche, lo importante no es producir una gran cantidad de leche, si no producir la leche adecuada para las necesidades de cada recién nacido. Hay ocasiones en las que puede ser necesario conseguir aumentar la producción de leche de forma rápida.

Existen diferentes técnicas para aumentar para la producción de leche y también probar la capacidad de la glándula para responder a estímulos. Este proceso simula el comportamiento del bebé durante las fases de crecimiento acelerado, donde aumenta la frecuencia de las tomas para estimular la producción de leche.

Estas técnicas son una forma de poner a prueba la glándula mamaria y valorar si la capacidad de la misma de producir leche, es insuficiente o no, si existe una hipogalactia o si por el contrario la producción puede remontar o no.

Esta técnica puede ser clave para aumentar la producción en recién nacidos prematuros o en recién nacidos hospitalizados. Igualmente puede ser útil en las inducciones después de una interrupción de la lactancia.

Cualquiera de las técnicas de extracción poderosa, lo que va a conseguir, es aumentar los niveles de la prolactina en sangre, y a su vez, que el Factor Inhibidor de la Lactancia no se quede dentro del pecho, lo que hace que la glándula responda aumentando la producción de leche.

Cualquiera de las técnicas que se pueden emplear para la extracción poderosa, se debe realizar con sacaleches eléctrico y con extracción doble. Puesto que esto potencia el reflejo de eyección de la leche. Si no se dispone de sacaleches doble se puede realizar con uno individual, pero teniendo en cuenta que la técnica puede ser menos efectiva o que requiera más tiempo para realizarse.

Estas técnicas pueden ser agotadoras para las madres, por eso hay que facilitar la posibilidad que elija las técnicas que más se ajusten a sus circunstancias y que pueda realizarlas de la forma más cómoda posible.

No es necesario refrigerar la leche cada vez o limpiar el sacaleches en cada extracción se puede hacer al final de cada hora aproximadamente.

Si el recién nacido amamanta de forma directa las tomas seguirán siendo a demanda con normalidad, si es una lactancia en diferido, se seguirán manteniendo las extracciones igual que se estaban realizando previamente.

Existen muchas formas de realizar una extracción poderosa. No existen unas más efectivas que otras, lo más importante a la hora de elegir una u otra propuesta de extracción, es que se adapte a la comodidad de la madre.

DIFERENTES OPCIONES

Técnica A

Una hora una vez al día, realizar extracciones de 10-12 minutos, seguidos de una pausa de la misma duración, hasta completar una hora. Se repite una vez al día durante 2 o 3 días.

Técnica B

Se empieza usando el sacaleches durante 10 minutos, una vez cada hora. Se hace durante 2 días. Se hace una pausa de 4-6 horas por la noche para que la madre pueda descansar.

Técnica C

Se extrae leche durante 20 minutos, se descansan 10, se extrae leche durante 10 minutos, se descansan 10 y se extrae leche durante 10 minutos. Se completa así una hora. Se hace 1 hora al día o un máximo de 4 veces al día.

Técnica D

Cada media hora se extrae durante 5-10 minutos, se hace durante 3 horas y se repite a los 3-5 días.

Técnica E

Se extrae 15 minutos, se descansan 5, se extrae durante 10 minutos, se descansan 5, se extraen 10, se descansan 5 y se acaba con una extracción de 5 minutos.

Técnica F

Se extrae durante 10 minutos, a la media hora se extraen 10 minutos más, a la media hora se extraen 5 minutos, a la media hora se extraen 5 minutos más, a la media hora se extraen 5 minutos y a la media hora se acaban con 5 minutos más.

Independientemente de la técnica que usemos, e independientemente de la leche que se consiga extraer, lo que va a ocurrir es que la glándula es la que recibe este estímulo, y lo esperado es que responda aumentando la producción de leche en los siguientes días.

Posteriormente hay que mantener las tomas y extracciones de forma regular, para evitar que el aumento de la producción cause problemas de obstrucciones o mastitis.

Por el contrario, puede ocurrir que no se produzca ese aumento de la producción de leche pese a realizar esta técnica, en algunas ocasiones puede ser indicativo de la existencia de una baja producción de leche materna real en relación con alguna enfermedad o proceso que este experimentando la madre.

La extracción poderosa requiere un acompañamiento y seguimiento adecuados a posteriori.

Galactogogos

Los galactogogos son sustancias que se utilizan para aumentar la producción de leche materna. Pueden ser de origen natural (herbales) o farmacológicos, y son especialmente útiles para las madres que experimentan dificultades con la producción de leche. Como profesionales de enfermería, es esencial conocer los diferentes tipos de galactogogos, su eficacia y las consideraciones de seguridad para poder asesorar adecuadamente a las madres lactantes.

Tipos de Galactogogos

- Galactogogos Herbales no son muy recomendados ni de eficacia probada, los más conocidos van a ser:

- Fenogreco (Trigonella foenum-graecum): Es uno de los galactogogos herbales más populares. Se cree que las semillas de fenogreco aumentan la producción de leche debido a su contenido en fitoestrógenos.

- Cardo Mariano (Silybum marianum): Conocido también como leche de cardo, se cree que mejora la producción de leche a través de sus propiedades antioxidantes.

- Hinojo (Foeniculum vulgare): Utilizado tradicionalmente para aumentar la producción de leche y aliviar problemas digestivos tanto en la madre como en el bebé.

- Acupuntura como galactogogo. Muy recomendable en madres de recién nacidos prematuros, pudiendo aumentar la producción de leche materna en un rango de 2-3h tras la aplicación de este método. Cuanto antes sea el intervalo entre la aplicación de la acupuntura y el aumento de la producción de leche materna mejor pronóstico habrá en cuanto a la efectividad del tratamiento.

- Galactogogos Farmacológicos

- Domperidona: Un medicamento que se utiliza comúnmente como galactogogo. Funciona bloqueando los receptores de dopamina, lo que aumenta los niveles de prolactina y, por ende, la producción de leche.

- Dosificación: La dosis típica es de 10-20 mg tres veces al día.

- Consideraciones: Puede causar efectos secundarios como sequedad de boca y dolor de cabeza. Debe ser prescrito y monitoreado por un profesional de la salud.

- Metoclopramida: Otro medicamento que se utiliza para aumentar la producción de leche. Funciona de manera similar a la domperidona.

- Dosificación: Generalmente, 10 mg tres veces al día.

- Consideraciones: Tiene más efectos secundarios que la domperidona, incluyendo fatiga y síntomas depresivos. Debe ser usado bajo supervisión médica.

Eficacia de los Galactogogos

La evidencia científica sobre la eficacia de los galactogogos es variable. Mientras que muchas mujeres reportan un aumento en la producción de leche al usar estos productos, los estudios clínicos han producido resultados mixtos. Es fundamental que las madres tengan expectativas realistas y comprendan que los galactogogos pueden ser una parte de una estrategia más amplia para aumentar la producción de leche, que también incluye la extracción frecuente y adecuada, una buena hidratación, y una nutrición adecuada.

Consideraciones de Seguridad

Supervisión Médica: Especialmente en el caso de los galactogogos farmacológicos, es crucial que el uso sea supervisado por un profesional de la salud.

Efectos Secundarios: Todos los galactogogos pueden tener efectos secundarios. Las madres deben ser informadas sobre qué esperar y cuándo buscar atención médica.

Interacciones Medicamentosas: Algunos galactogogos, especialmente herbales, pueden interactuar con otros medicamentos o condiciones médicas preexistentes.

Hay que tener en cuenta que, en madres de recién nacidos prematuros, en aquellos con lactancias diferidas, a largo plazo pueden ser una herramienta más para mantener o estimular su producción.

Nutrición enteral mínima

La nutrición enteral mínima o trófica, supone el inicio de la alimentación en los niños pretérmino. Es el aporte de pequeñas cantidades de leche humana ya sea de la propia madre o bien leche donada pasteurizada; se inicia desde el primer día de vida y el objetivo es conseguir un efecto trófico similar al que tendría intrautero la deglución de líquido amniótico.

Los volúmenes con los que se suele iniciar la alimentación trófica suelen ser 4ml/Kg/día y se considera trófica hasta 20 ml/kg/d. Mientras tanto los aportes nutricionales van a ser por vía parenteral.

Estos volúmenes diarios de leche materna, se van a distribuir en pequeñas cantidades en varias tomas. La leche ideal para iniciar la alimentación enteral mínima es el calostro, por sus propiedades inmunológicas y su menor carga renal, si no dispusiéramos de calostro, la segunda mejor elección seria la leche de transición y por último la leche madura donada. Tras cada toma se debe valorar la tolerancia a la misma. Valoraremos las deposiciones, distensión abdominal, regurgitaciones o vómitos, así como que pueda existir un empeoramiento clínico.

Beneficios de la nutrición enteral mínima

- Estimula la secreción de hormonas gastrointestinales, péptidos y enzimas importantes que contribuyen a la maduración del sistema digestivo, e influye en la calidad de la flora bacteriana. Todo esto va a mejorar la tolerancia posterior a la leche, y a acortar los tiempos que van a requerir nutrición parenteral y por tanto vía central, disminuyendo el tiempo de hospitalización y reduciendo la frecuencia de sepsis/ECN.

- Favorece la eliminación precoz de meconio reduciendo el ciclo enterohepático de bilirrubina, lo que acorta el tiempo de fototerapia.

Fortificación de la leche humana en prematuros

La fortificación de la leche materna es una práctica esencial en el cuidado de los bebés prematuros. Debido a su inmadurez fisiológica, tienen requerimientos nutricionales elevados, que a menudo no pueden ser satisfechos únicamente con la leche materna no fortificada.

Se trata de enriquecer con determinados nutrientes la leche de madre para los RN <1500 gr, sin perder los beneficios inmunológicos y del desarrollo neurológico. Esto se hace mediante el uso de fortificadores de leche humana (FM). Son preparados a base de leche bovina, que se añaden a la leche humana. Existen fortificantes a base de leche materna, pero su uso no está extendido, por un lado por el alto coste que supone su fabricación, y por otro, por la falta de regulación en este campo.

La fortificación de la leche materna, implica la adición de nutrientes específicos a la leche extraída, para satisfacer las necesidades nutricionales adicionales de los bebés prematuros.

Los recién nacidos <1500 gr empiezan a recibir fortificante a partir de 100ml/kg/día de nutrición enteral, o cuando toleran la mitad de los aportes por vía enteral.

Componentes de los Fortificadores de Leche Humana

- Proteínas: Aumentan el contenido proteico para apoyar el crecimiento y el desarrollo muscular.

- Minerales: Calcio y fósforo para el desarrollo óseo, y otros minerales como el zinc y el magnesio.

- Vitaminas: A, D, E, y K, además de vitaminas del complejo B y vitamina C.

- Calorías: Carbohidratos y grasas adicionales para aumentar la densidad calórica.

Métodos de Fortificación

- Fortificación Estándar: Se añade una cantidad fija de fortificador a la leche materna. Es el método más común y fácil de implementar.

- Fortificación Individualizada: Ajuste de la cantidad de fortificadores basado en el análisis nutricional de la leche materna y las necesidades específicas del bebé. Requiere análisis regulares y equipo especializado.

Proceso de Fortificación

- Extracción de la Leche: La madre extrae la leche usando una bomba de leche. La fortificación se realiza también con la leche materna donada.

- Adición del fortificador: Se mezcla el fortificador en polvo o líquido con la leche materna según las indicaciones del fabricante y las recomendaciones del equipo médico.

- Alimentación: La leche fortificada se administra al bebé, generalmente a través de un biberón o sonda, dependiendo de la capacidad del bebé para succionar y tragar.

Beneficios de la Fortificación

- Mejor crecimiento: mejores tasas de peso, longitud y perímetro craneal más alto.

- Desarrollo óseo: Mejora en la mineralización ósea, reduciendo el riesgo de osteopenia del prematuro.

- Reducción de infecciones: Continúa proporcionando los beneficios inmunológicos de la leche materna mientras se satisfacen las necesidades nutricionales adicionales.

- Desarrollo neurológico: Aporte adecuado de nutrientes críticos para el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso.

- Acumulación de nitrógeno y urea en sangre mayor, sin diferencias significativas en el riesgo de ECN o la tolerancia a la alimentación.

Consideraciones y Seguimiento

- Monitoreo constante: Es crucial monitorizar el crecimiento y el desarrollo del bebé, así como su tolerancia a la leche fortificada.

- Ajustes individuales: Adaptar la fortificación según las necesidades cambiantes del bebé, basándose en su progreso y cualquier signo de intolerancia.

- Apoyo a la lactancia materna: Continuar apoyando a la madre en la extracción y el mantenimiento de su producción de leche, ofreciendo orientación y soporte emocional.

Proceso de alimentación en los recién nacidos prematuros

El éxito de la lactancia materna depende en gran medida de los pasos que se lleven a cabo desde el momento del nacimiento. Este proceso podemos dividirlo en 5 etapas:

- Realización de método canguro.

- Administración de calostro orofaríngeo

- Estimulación de la succión no nutritiva a “pecho vacío”.

- Succión nutritiva: de la SNG al pecho. Escalas de valoración.

- Lactancia materna a demanda y preparación para el alta.

1. Cuidados método madre canguro

Los cuidados madre canguro, se han relacionado con mejor producción de leche y mayor duración de la lactancia. Se debe ofrecer contacto piel con piel con la madre lo más precoz, continuo y prolongado posible, sin importar peso ni edad gestacional. En el momento que el recién nacido esté estable, es ideal empezar a realizar el método canguro. Los catéteres umbilicales, tubos endotraqueales, presión positiva continua en las vías respiratorias no son contraindicaciones para que permanezca en canguro con la madre.

2. Administración de calostro orofaríngeo y lactancia materna

La administración de calostro orofaríngeo no conlleva mayor riesgo de neumonías asociadas a la ventilación mecánica, por lo que se considera una práctica segura. Posteriormente, y cuando ya no están sometidos a ventilación mecánica, se puede ofrecer la posibilidad se chupar y deglutir pequeñas cantidades de leche de madre; se administrará menos de 1ml de leche muy lentamente y valorando tolerancia.

3. Succión no nutritiva

La succión no nutritiva (SNN) es aquella que no se acompaña de la deglución de alimento.

Beneficios: