3.1 INTRODUCCIÓN

De acuerdo al Informe de Acción Global sobre Nacimientos Prematuros, aproximadamente 15 millones de niños nacen prematuramente cada año, lo que representa una tasa de nacimientos prematuros que oscila entre el 5% y el 18%.

Aunque la mayoría de los partos prematuros ocurren de manera espontánea y sin una causa clara, entre las razones más comunes se encuentran el embarazo múltiple, antecedentes de partos prematuros anteriores, una dieta inadecuada durante el embarazo, falta de atención prenatal temprana, infecciones maternas, enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión arterial, técnicas de reproducción asistida, estrés materno y factores genéticos. En términos de factores de riesgo modificables, el tabaquismo, el consumo de alcohol y sustancias tóxicas tienen un impacto significativo.

Las complicaciones relacionadas con la prematuridad constituyen la principal causa de mortalidad a nivel global entre los recién nacidos y, actualmente, representan la segunda causa principal de muerte después de la neumonía en niños menores de 5 años.

Cada año, más de un millón de recién nacidos prematuros fallecen. Es importante destacar que la tasa de supervivencia de los bebés prematuros extremos varía significativamente según el lugar de nacimiento. Las disparidades en las tasas de supervivencia son evidentes en todo el mundo, y los recién nacidos prematuros continúan perdiendo la vida debido a la falta de intervenciones prácticas y eficaces, como el método canguro, el respaldo a la lactancia materna, el acceso a servicios de atención médica esenciales y el tratamiento con antibióticos. La implementación de estas medidas basadas en evidencia y de bajo costo podría prevenir hasta el 75% de los fallecimientos.

Es crucial resaltar que muchos de los recién nacidos prematuros que logran sobrevivir enfrentan desafíos relacionados con el aprendizaje, problemas de audición y/o visión, lo que supone una carga tanto para las familias como para los sistemas de salud. Estos desafíos podrían prevenirse en cierta medida, ya que estos bebés prematuros tienen el potencial de desarrollarse de manera normal. Cualquier cambio experimentado durante la etapa neonatal puede tener repercusiones a corto, mediano y largo plazo en su salud física y funcional, siendo el riesgo mayor cuanto más prematuro y de menor peso sea el bebé al nacer.

Por lo tanto, en sociedades con ingresos altos, la innovación en las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) debe centrarse en evitar las muertes prematuras y en minimizar la discapacidad de estos pequeños.

3.2 CLASIFICACIÓN DEL PREMATURO

Recordemos que la OMS clasifica a los recién nacidos prematuros en cuatro subgrupos teniendo en cuenta la edad gestacional:

- Prematuros extremos: <28 SG.

- Muy prematuros o grandes prematuros: 28-31 SG.

- Prematuros moderados: 32-33 SG.

- Prematuros tardíos: 34-36 SG.

3.3 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LOS RNPT

Los recién nacidos prematuros exhiben una serie de características morfológicas que los distinguen de los recién nacidos a término. Aparte de tener un tamaño y peso más bajos al nacer, presentan una proporción de cabeza más grande en relación con el resto del cuerpo, una piel rosada, delgada y brillante con poca grasa subcutánea (ausencia de grasa parda), lo que permite que las venas sean visibles a través de ella. También tienen una cantidad notable de lanugo, escaso cartílago en las orejas, fontanelas más grandes y huesos craneales más blandos, menos surcos en las palmas de las manos y plantas de los pies, tejido mamario poco desarrollado, testículos no descendidos en niños con escaso pliegue escrotal y labios mayores subdesarrollados en niñas que no cubren completamente los labios menores, además de un clítoris más prominente.

En cuanto a las características fisiológicas, es importante destacar que tienen una coordinación débil o deficiente de los reflejos de succión y deglución, una frecuencia respiratoria más rápida con pausas cortas y/o periodos de apnea. Además, presentan un tono muscular reducido, lo que los hace propensos a la extensión de las extremidades.

En condiciones normales, estos bebés estarían protegidos dentro del útero materno y solo recibirían estímulos favorecedores para el desarrollo cerebral. Al encontrarse fuera del útero, muestran una extrema sensibilidad a los estímulos externos, lo que puede provocar cambios respiratorios, cardíacos, digestivos, entre otros, a corto plazo, con posibles repercusiones a medio y largo plazo. La hiperestimulación y el estrés pueden alterar la organización del sistema nervioso central, lo que puede resultar en trastornos funcionales que afecten el desarrollo emocional, psicosocial y cognitivo.

3.4 ASISTENCIA PRENATAL

El parto extremadamente prematuro continúa siendo un reto en términos de manejo pre y postnatal, asignación de recursos y costes, calidad de la atención, y resultados.

Dentro de las complicaciones de la prematuridad que se pueden presentar a corto plazo se incluye patología respiratoria, enterocolitis necrotizante, sepsis, afecciones neurológicas, así como dificultades para la alimentación, discapacidades motoras, visuales y auditivas. A largo plazo el parto prematuro se ha relacionado con dificultades en el neurodesarrollo, tasas altas de ingresos hospitalarios, dificultades en la conducta y el aprendizaje. Todo esto se traduce en importantes costos que tienen asumir tanto la familia como el sistema de salud.

Siempre que sea posible, es fundamental que el equipo médico informe a los padres sobre el plan de tratamiento, el pronóstico y las posibles complicaciones que podrían surgir antes del nacimiento de un recién nacido prematuro.

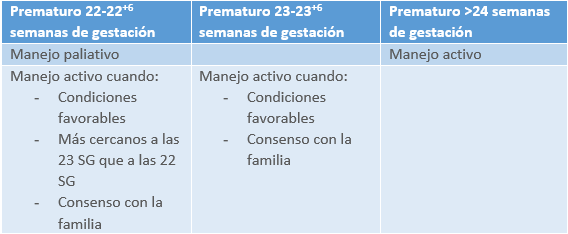

La actitud prenatal adoptada dependerá de la edad gestacional y de los deseos de la familia, especialmente en situaciones donde existan dudas éticas sobre cómo proceder en la sala de partos. El Consejo Europeo de Reanimación (ERC), en su publicación de 2021, sugiere que cada centro médico desarrolle sus propias pautas para el asesoramiento prenatal en diversas situaciones de riesgo.

3.4.1 Pacientes en el límite de la viabilidad

La viabilidad se refiere a la capacidad de vivir, crecer y desarrollarse. Según la OMS, se define como cualquier signo de vida al nacer, como movimientos voluntarios o latido cardiaco, aunque sea breve. Sin embargo, esta definición no es aplicable clínicamente, ya que incluso fetos de menos de 20 semanas pueden mostrar estos signos sin estar lo suficientemente desarrollados para sobrevivir fuera del útero.

El límite de viabilidad es el grado mínimo de madurez fetal que asegura unas probabilidades razonables de supervivencia sin discapacidad fuera del útero materno. Este término parece estar principalmente relacionado con el desarrollo pulmonar, que ocurre alrededor de las 21-22 semanas de gestación. Sin embargo, la definición universal del límite de viabilidad continúa sin ser posible, debido a su variabilidad entre individuos, escenarios y comunidades.

La OMS establece el límite inferior de viabilidad en las 22 semanas de gestación, o 500 gramos de peso, o 25 centímetros de talla al nacer.

La determinación del límite de viabilidad en cada centro, según lo establecido por el Grupo de Reanimación Neonatal de la Sociedad Española de Neonatología (GRN-SENeo), debe basarse en una decisión conjunta entre los equipos de obstetricia y neonatología. Esta decisión debería tener en cuenta los resultados previos en pacientes similares, la opinión de la familia, así como también considerar el nivel de atención del centro médico, la administración de corticoides prenatales, la presencia de malformaciones asociadas, partos múltiples, crecimiento intrauterino y el sexo del feto.

La Guía española de estabilización y reanimación neonatal 2021 recomienda el manejo activo del recién nacido prematuro a partir de las 24 semanas de gestación. Entre las 23 y las 23+6 semanas de gestación, recomienda llegar al consenso con la familia, previamente informada de los riesgos de morbimortalidad, y tras la valoración de los posibles factores de riesgo relacionados con el parto. En aquellos casos que presenten unas condiciones perinatales favorables, recomienda el manejo activo.

En aquellos partos que acontezcan de forma prematura entre las 22 y las 22+6 semanas de gestación indica un manejo más bien paliativo, aunque plantea la posibilidad de un manejo más proactivo en aquellos recién nacidos con condiciones favorables, más cercanos a las 23 semanas y en los que la familia esté a favor de este tipo de manejo.

La guía considera que en toda amenaza de parto prematuro que se produzca a partir de las 22 semanas de gestación es prioritario tanto la administración de corticoides maternos como el traslado materno a un centro de tercer nivel.

En términos generales, a todas las mujeres embarazadas con una edad gestacional entre las 24 y 34 semanas, se les administrarán corticoides (ya sea betametasona por vía intramuscular o dexametasona por vía endovenosa) para promover la maduración de los tejidos fetales, incluyendo los pulmones, el intestino y los plexos vasculares periependimarios. Además, se les suministrará sulfato de magnesio por vía endovenosa para proteger el sistema nervioso fetal, con el objetivo de reducir la morbimortalidad perinatal.

3.5 LA HORA DE ORO

En neonatología, el término «hora de oro» se refiere a los primeros 60 minutos de la vida de un RN.

El primer momento de vida de un recién nacido, especialmente en casos de nacimientos prematuros o con bajo peso al nacer (<1500g / <1000g), es de vital importancia en cuanto a la atención médica se refiere. Durante esta primera hora, los procedimientos médicos establecidos pueden prevenir y tratar varios problemas comunes en estos neonatos, además de facilitar su adaptación adecuada a la vida fuera del útero.

El término "hora dorada" comenzó a utilizarse en neonatología alrededor de 2009, cuando Reynolds y otros lo adaptaron del ámbito de la medicina de urgencias, donde se refiere al primer momento crítico del tratamiento del trauma.

La hora dorada implica un conjunto de intervenciones y tratamientos anticipados, organizados y efectivos, respaldados por evidencia, que se llevan a cabo con el propósito de mejorar los resultados y la evolución a corto y largo plazo de los recién nacidos prematuros.

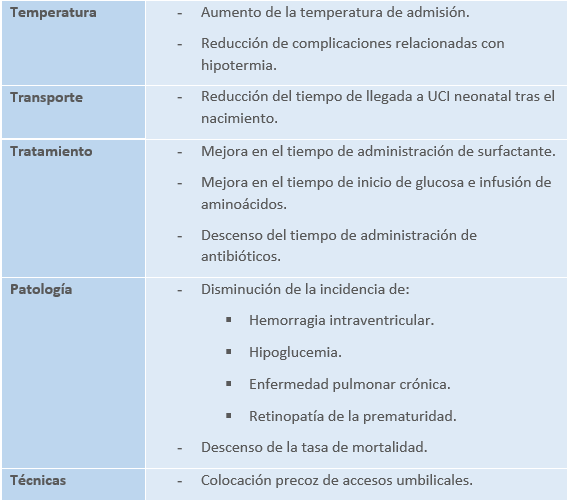

3.5.1 Beneficios de una buena aplicación de cuidados en la hora dorada

3.5.2 Objetivos de la actuación al recién nacido prematuro en la “hora de oro”

- Mantener una temperatura corporal dentro de los rangos normales (36,5-37,5 °C) para evitar la hipotermia o hipertermia.

- Prevenir la hipoglucemia, asegurando niveles adecuados de glucosa en sangre.

- Vigilar de cerca la función cardiorrespiratoria para detectar y tratar cualquier irregularidad.

- Iniciar la alimentación, si es posible, para proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo adecuados.

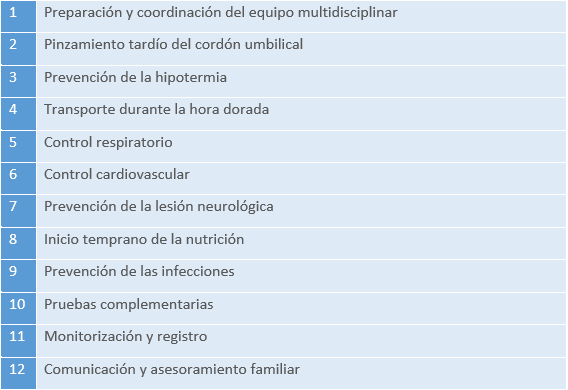

3.5.3 Atención del prematuro durante la hora de oro: doce pasos imprescindibles

Preparación y coordinación del equipo multidisciplinar

Para proporcionar cuidados individualizados y adaptados a las necesidades de cada recién nacido prematuro, es crucial fomentar la coordinación entre los diferentes profesionales del equipo multidisciplinario que brinda atención al paciente y su familia. Esto garantiza una continuidad en los cuidados que abarca desde antes del nacimiento, durante el proceso y hasta después del mismo. Para lograr una coordinación efectiva, cada miembro del equipo debe comprender claramente su función en cada fase del proceso, ya sea en la sala de partos, durante el traslado o en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN).

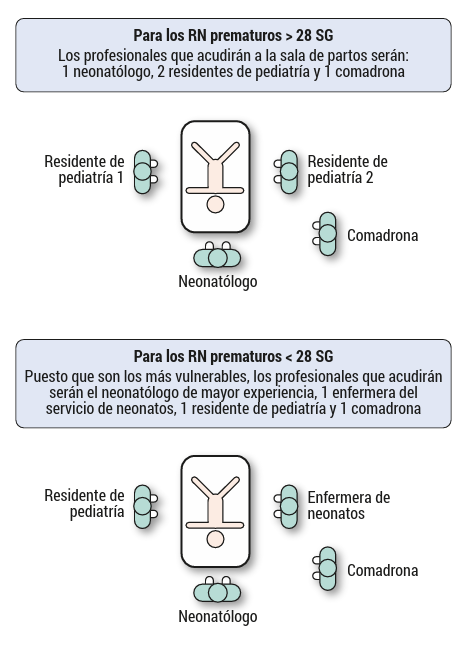

- Asistencia en la sala de partos

Es crucial delinear qué profesionales estarán involucrados en el nacimiento del recién nacido prematuro, así como en su reanimación, estabilización y traslado, y asignar claramente las funciones de cada uno. Esta organización garantiza una atención de calidad y coordinada. Se recomienda que haya un mínimo de tres personas para atender a cada recién nacido.

Bazo Hernández L, Llorca Porcar A, Padró Hernández M. Neonatología para Enfermería. 2024.

- Asistencia en la UCIN

Aquí también es muy importante comprobar que se dispone de todo el material necesario para el ingreso y tener asigna dos los roles de cada uno de los profesionales que atenderán al recién nacido.

Pinzamiento tardío del cordón umbilical

El pinzamiento tardío del cordón umbilical está asociado con varios beneficios clínicos, como una menor necesidad de transfusiones sanguíneas y medicamentos inotrópicos, así como una reducción en la incidencia de hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante e infecciones, entre otros.

Según un informe de la Cochrane en 2019, el aplazamiento del pinzamiento del cordón umbilical, en comparación con el pinzamiento temprano, podría disminuir el riesgo de mortalidad antes del alta en los recién nacidos prematuros. Sin embargo, aún no hay suficiente evidencia para determinar la duración óptima del retraso, ya sea de un minuto o varios minutos, por lo que el momento ideal para realizar el pinzamiento del cordón umbilical sigue siendo incierto.

Tanto el Neonatal Resuscitation Program (NRP) como el Grupo de Reanimación Neonatal de la Sociedad Española de Neonatología (GRN-SENeo) recomiendan el pinzamiento tardío del cordón umbilical, durante al menos 1 minuto, para todos los recién nacidos a término y los prematuros de cualquier edad gestacional, ya sea que hayan nacido por vía vaginal o por cesárea, siempre y cuando no requieran reanimación inmediata después del nacimiento.

Prevención de hipotermia

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la temperatura normal en un recién nacido se encuentra entre 36,5°C y 37,5°C. Por lo tanto, se considera hipotermia en un recién nacido cuando la temperatura es inferior a 36,5°C.

Los prematuros enfrentan un alto riesgo de hipotermia en los primeros minutos de vida debido a sus dificultades para regular la temperatura corporal. Se ha observado que la incidencia de hipotermia en recién nacidos con bajo peso al nacer y baja edad gestacional oscila entre el 31 y el 78%.

Además, el control adecuado de la termorregulación en los prematuros es crucial debido a varios factores:

- Por cada grado que disminuye la temperatura del paciente, aumenta la mortalidad un 28%.

- Se incrementa el riesgo de que el paciente obtenga una puntuación inferior a 7 puntos en la escala de Apgar.

- Aumenta el riesgo de hemorragia intraventricular.

- La hipotermia incrementa el riesgo de acidosis.

- Se incrementa el riesgo de desarrollar sepsis e hipoglucemia. La hipoglucemia afecta a la correcta función cerebral, así como al desarrollo ponderal adecuado.

- Se aumenta la posibilidad de padecer el Síndrome de Distrés Respiratorio: Disminuye la producción de surfactante pulmonar.

Como hemos visto anteriormente, los recién nacidos prematuros, especialmente aquellos con menos de 28 semanas de gestación y/o menos de 1.000 gramos de peso, son más propensos a la hipotermia debido a varias características particulares:

- Mayor relación superficie/volumen: los recién nacidos más pequeños tienen una mayor relación entre la superficie corporal expuesta y el volumen interno, lo que los hace más vulnerables a la pérdida de calor.

- Menor aislamiento térmico: la barrera cutánea poco desarrollada y la escasa grasa parda, que es una fuente de termorregulación en los recién nacidos a término, contribuyen a la pérdida de calor en los prematuros.

- Control vasomotor inmaduro: los prematuros tienen un sistema nervioso inmaduro que regula la dilatación y constricción de los vasos sanguíneos en respuesta a cambios de temperatura.

- Postura corporal hiperextendida: los recién nacidos prematuros tienden a adoptar una postura corporal extendida, lo que aumenta la superficie de exposición al ambiente.

Para prevenir la hipotermia en los recién nacidos prematuros, se recomiendan las siguientes medidas:

- Mantener una temperatura adecuada en el entorno, con una temperatura mínima de 26°C en la sala de partos y entre 22-26°C en el quirófano.

- Utilizar una cuna térmica de reanimación (calor radiante) precalentada.

- Envolver al recién nacido en una envoltura de polietileno para minimizar la pérdida de calor.

- Colocar un gorro en la cabeza del recién nacido para reducir la pérdida de calor.

- Ayudar al recién nacido a mantener una postura corporal flexionada para reducir al mínimo la superficie corporal expuesta.

- Utilizar una incubadora de transporte precalentada para el traslado desde la sala de partos o el quirófano hasta la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN).

- Utilizar una incubadora UCIN precalentada, con doble pared y humedad controlada, para reducir al mínimo la pérdida de calor por convección, radiación, conducción y evaporación.

Transporte durante la hora dorada

Durante la "Golden Hour", es fundamental estabilizar al neonato primero; el transporte no se iniciará hasta alcanzar una saturación de oxígeno en sangre del 85%. Durante el traslado, se seguirán proporcionando cuidados para mantener la temperatura corporal y las funciones vitales del neonato.

Control respiratorio

Los objetivos inmediatos durante la "hora dorada" son alcanzar una capacidad residual funcional y un volumen minuto adecuados, evitando la ventilación mecánica invasiva siempre que sea posible.

La saturación de oxígeno se monitorizará utilizando un pulsioxímetro colocado en la mano derecha (preductal), y se monitoreará el electrocardiograma si es posible. Si el recién nacido respira espontáneamente y su frecuencia cardíaca es mayor de 100 lpm, no se necesitará ventilación con presión positiva.

- Si el RN tiene dificultad respiratoria o la saturación de oxígeno permanece por debajo del intervalo deseado, se aplicará presión positiva continua en la vía aérea (CPAP), con una PEEP de 5-7 cmH2O y una FiO2 del 21-30 %. La FiO2 se ajustará según sea necesario.

- Si la frecuencia cardiaca es menor de 100 lpm o no hay respiración espontánea, se iniciará la ventilación con presión positiva intermitente (VPPI), con una PIP de 20-25 cmH2O, PEEP de 5-7 cmH2O y FiO2 del 30 %. La intubación debe realizarse por personal experto.

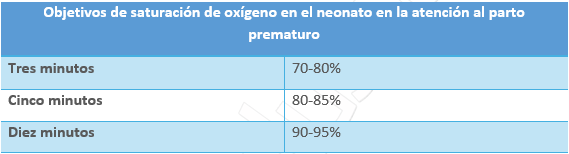

- La FiO2 se ajustará para alcanzar los objetivos deseados: al cabo de 3 minutos, una SpO2 del 70-80 %; a los 5 minutos, una SpO2 del 80-85 %; y a los 10 minutos, una SpO2 del 90-95 %.

Durante el traslado a la UCIN, se debe vigilar y mantener la saturación de oxígeno dentro del rango deseado. Aproximadamente el 80 % de los neonatos con un peso inferior a 1500 g requieren reanimación con CPAP en los primeros minutos después del nacimiento, lo que destaca la importancia de contar con personal y equipamiento adecuados en la sala de partos para reducir la morbimortalidad.

El inicio temprano de la CPAP en la sala de partos reduce la necesidad de intubación y la administración de surfactante. La deficiencia de surfactante en los recién nacidos prematuros puede causar complicaciones pulmonares, pero su administración profiláctica no es parte de la reanimación inicial y se pospone hasta que se estabiliza la frecuencia cardiaca. La técnica INSURE o MIST/LISA debe realizarse durante la "Hora Dorada" en los RN prematuros que desarrollan síndrome de dificultad respiratoria.

Control cardiovascular

La intervención temprana en el soporte cardiovascular implica la evaluación de la frecuencia cardíaca para establecer un ritmo cardíaco, presión arterial y perfusión normales, tanto en neonatos pretérmino como a término.

Para los recién nacidos que requieran reanimación cardiopulmonar, las recomendaciones subrayan la importancia del monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca. Este seguimiento puede llevarse a cabo mediante pulsioximetría o electrocardiograma, siendo este último más preciso durante los primeros dos minutos de vida del recién nacido.

Según las guías del Neonatal Resuscitation Program (NRP), se debe evitar realizar compresiones torácicas durante la reanimación del RN prematuro hasta lograr una ventilación adecuada.

Durante la "hora dorada", es fundamental detectar la presencia de shock hipovolémico lo antes posible para tomar medidas inmediatas, como la colocación de una vía intravenosa, la administración de líquidos endovenosos y el tratamiento con inotrópicos si es necesario.

Las causas más comunes de hipotensión en la sala de partos incluyen la pérdida de sangre fetal (por hemorragia, transfusión feto-fetal en gemelos, etc.), la anestesia materna, las arritmias fetales, la pérdida de bienestar fetal, la septicemia, el síndrome de fuga aérea pulmonar, entre otras. Es fundamental estar alerta a estos factores para una intervención oportuna.

Prevención de la lesión neurológica

La hemorragia intraventricular constituye la principal complicación neurológica en los recién nacidos prematuros, caracterizada por el sangrado en la matriz germinal y las regiones periventriculares del cerebro. Debido a su inmadurez, estos neonatos tienen una red vascular cerebral altamente frágil, lo que los hace propensos a la ruptura de los vasos sanguíneos con facilidad. La incidencia y gravedad de esta patología están inversamente relacionadas con el peso al nacer, siendo del 10-20 % en neonatos de 1000-1500 gramos y de hasta el 70 % en aquellos con menos de 700 gramos. Esta complicación suele manifestarse en las primeras 72 horas después del parto.

El riesgo de hemorragia intraventricular aumenta con factores como la obstrucción del drenaje venoso cerebral, cambios bruscos en la presión arterial, el volumen sanguíneo o la presión arterial de dióxido de carbono (PaCO2). Por lo tanto, durante la "hora dorada" de los neonatos extremadamente prematuros, es crucial manipularlos con cuidado, evitando la elevación de las piernas por encima de la cabeza, manteniendo la cabeza en posición neutra para prevenir la obstrucción del drenaje venoso cerebral, y evitando cambios bruscos en la presión intratorácica y en la PaCO2.

En cuanto a la postura, en el útero materno los neonatos tienen libertad de movimiento pero están ayudados por el líquido amniótico y otras estructuras para mantener la posición flexora. Sin embargo, al nacer, no tienen estas estructuras de soporte y su inmadurez neurológica y motora les dificulta mantener la flexión y resistir la gravedad. Por lo tanto, los neonatos prematuros necesitan ayuda para mantener la flexión y la orientación en línea media de su cuerpo, con manipulaciones lentas y respetuosas de sus ritmos y necesidades para favorecer su confort.

Es importante proporcionar un entorno similar al útero materno, con nidos en la incubadora de transporte y en la UCIN, que brinden apoyo y contención al neonato. Estos nidos ayudan a mantener la posición flexora y proporcionan una sensación de seguridad y confort al neonato prematuro durante los traslados y en su estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

Inicio temprano de la nutrición

Antes del nacimiento, el bebé recibe glucosa a través de la placenta de su madre. La glucosa almacenada en el hígado y los músculos se conoce como glucógeno. Los bebés prematuros y/o con retraso de crecimiento intrauterino (menos de 1000 g) suelen tener niveles bajos de glucógeno. Por lo tanto, los cuidados deben centrarse en la prevención de la hipoglucemia neonatal.

Durante la "hora dorada", el objetivo principal es asegurar un acceso venoso, preferiblemente mediante un catéter venoso central umbilical, medir los niveles de glucosa en suero e iniciar una infusión intravenosa de glucosa de manera inmediata.

Es importante iniciar la nutrición parenteral total lo antes posible, ya que esto promueve un mejor crecimiento y resultados en el neurodesarrollo del neonato prematuro.

Además, no hay duda de que la leche materna es la mejor opción de alimentación para el neonato extremadamente prematuro. No solo proporciona beneficios nutricionales, sino que también protege contra infecciones como la sepsis nosocomial y la enterocolitis necrotizante, y favorece un mejor neurodesarrollo a largo plazo. Además, fortalece el vínculo entre la madre y el bebé, mejorando el pronóstico del hijo y la capacidad parental de la madre. El calostro materno durante las primeras horas de vida es parte crucial del tratamiento para el bebé.

Para aumentar la producción de leche y mejorar el vínculo y la estabilidad del bebé, se debe intentar iniciar el método canguro lo antes posible. Este método fomenta el contacto piel con piel entre la madre y el bebé, lo que promueve la lactancia materna y el bienestar emocional del recién nacido.

Prevención de infecciones

Los recién nacidos prematuros tienen un riesgo elevado de desarrollar septicemia neonatal, por lo que es crucial implementar medidas estrictas de asepsia durante cualquier manipulación que se les realice, incluyendo la higiene de manos y la desinfección de equipos.

En caso de sospecha de septicemia neonatal durante la "hora dorada", se debe obtener una muestra de sangre para hemocultivo y administrar la primera dosis de antibiótico de manera inmediata. Este enfoque temprano es fundamental para el manejo adecuado de la sepsis y para reducir el riesgo de complicaciones graves en los recién nacidos prematuros.

Pruebas complementarias

Dado que el margen de maniobra es limitado y para evitar manipulaciones adicionales innecesarias al recién nacido, durante la "hora dorada" se recomienda extraer todas las muestras sanguíneas necesarias (glucemia, hemograma, bioquímica, hemocultivo y gasometría venosa), así como realizar el resto de pruebas complementarias (como la radiografía de tórax) tras la canalización de la vía. Esto permite obtener toda la información relevante de manera eficiente y minimiza la necesidad de manipulaciones adicionales, lo que es especialmente importante en los neonatos prematuros que requieren cuidados delicados y mínima interrupción durante este periodo crítico.

Registro

Los registros en la historia clínica del paciente comienzan en la sala de partos. Es fundamental incluir en estos registros los tiempos exactos de cada evento, las maniobras realizadas, las constantes vitales y los parámetros de asistencia como las presiones y la FiO2. Este registro detallado proporciona una visión completa de la atención recibida por el recién nacido durante la "hora dorada" y facilita la evaluación y el seguimiento de su condición.

Una vez en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), también es de vital importancia mantener un registro completo de todos los controles y pruebas complementarias realizadas al recién nacido. Estos registros son fundamentales para el seguimiento continuo del paciente, la evaluación de su progreso y la toma de decisiones clínicas informadas.

Comunicación y asesoramiento familiar

Es crucial mantener a la familia informada sobre el estado del recién nacido, las probabilidades de supervivencia, el pronóstico, el tiempo de ingreso y cualquier plan terapéutico adicional. Esto ayuda a la familia a comprender la situación y a participar activamente en las decisiones relacionadas con la atención médica del bebé.

En el momento del nacimiento, es muy importante permitir que el recién nacido se acerque a su madre antes de ser llevado a la UCIN, siempre que el estado clínico del bebé y de la madre lo permitan. También se debe tener en cuenta la presencia del padre, la madre no gestante o el acompañante de la madre, explicándoles lo que está sucediendo y respondiendo a sus preguntas. Es común que en este momento estén impactados y confundidos, por lo que la claridad en las explicaciones y el apoyo emocional son fundamentales.

Una vez en la UCIN, se debe facilitar la participación activa de la familia en los cuidados habituales del recién nacido. Esto incluye promover el contacto piel con piel lo antes posible para favorecer el vínculo temprano entre el bebé y sus padres, así como brindarles el apoyo necesario para que se sientan cómodos y capacitados para cuidar a su hijo en esta situación delicada.

3.6 CONTROL DEL AMBIENTE

Es importante crear un ambiente cuidadoso y adaptado para los recién nacidos prematuros, ya que los estímulos en el útero son filtrados y modulados para un óptimo desarrollo neurosensorial.

- Manipulación y ambiente tranquilo: Las manipulaciones y cambios de postura para los recién nacidos prematuros deben ser lentos y suaves, evitando movimientos bruscos para replicar un entorno similar al útero materno.

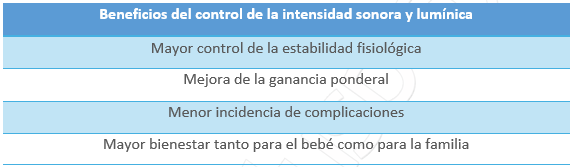

- Control de estímulos: Entornos como la sala de partos, quirófano y la unidad de cuidados intensivos neonatales pueden llegar a ser muy diferentes al útero materno, con luces brillantes y ruidos excesivos que pueden afectar negativamente el desarrollo del bebé prematuro. Es importante llevar a cabo intervenciones dirigidas a mantener niveles de ruido bajos y regular la intensidad de la luz.

- Control del dolor: Los recién nacidos prematuros pueden ser más sensibles al dolor debido al menor desarrollo de las vías inhibitorias. Se pueden utilizar medidas no farmacológicas, como la contención y la administración de sacarosa, para mitigar el dolor durante las intervenciones dolorosas, así como se recomienda la monitorización constante del dolor mediante escalas como la escala PIPP (Premature Infant Pain Profile), que tiene en cuenta la edad gestacional, así como varios parámetros fisiológicos y conductuales.

3.7 PATOLOGÍAS MÁS PREVALENTES DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO

La principal patología que afecta a los bebés prematuros se deriva de la combinación de inmadurez e hipoxia. A menudo, tienen un puntaje bajo en el test de Apgar y requieren reanimación al nacer. Aproximadamente el 46% de los prematuros con un peso inferior a 1.500 gramos tienen una puntuación en la escala de Apgar inferior a 6 al primer minuto y el 13% a los 5 minutos, y aproximadamente el 68% necesitan alguna medida de reanimación, aunque estas tasas disminuyen a medida que aumenta el peso y la edad gestacional.

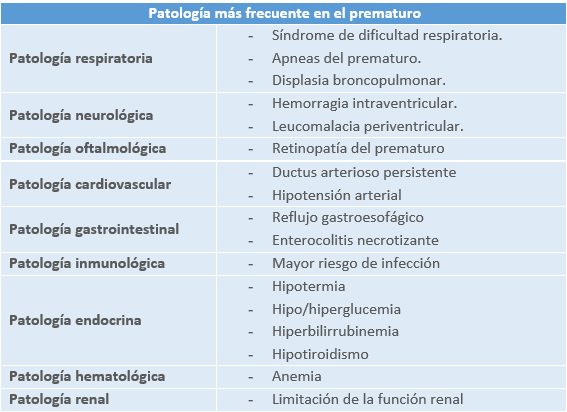

Dentro de la patología que más frecuentemente se presenta en los recién nacidos prematuros encontramos:

Patología respiratoria

Los bebés prematuros enfrentan problemas respiratorios debido a su inmadurez neurológica y debilidad muscular, además de tener pulmones poco desarrollados, déficit en la producción de surfactante y una membrana alveolocapilar más gruesa. La vascularización pulmonar también es incompleta. La patología respiratoria, incluyendo el síndrome de dificultad respiratoria, apneas y displasia broncopulmonar, es la principal causa de morbilidad y mortalidad en los prematuros.

El uso de corticosteroides prenatales y surfactante artificial ha mejorado significativamente el pronóstico de estos bebés. La cafeína también se utiliza para tratar las apneas y reducir la incidencia de broncodisplasia y problemas neurológicos a largo plazo.

Patología neurológica

La falta de madurez del sistema nervioso central es una característica constante en las complicaciones que enfrentan los recién nacidos prematuros. Aquellos nacidos antes de las 34 semanas de gestación pueden tener dificultades en la coordinación de los reflejos de succión y deglución, lo que puede requerir alimentación intravenosa o mediante sonda nasogástrica.

La fragilidad de la matriz germinal y la migración neuronal limitada aumentan el riesgo de hemorragias en los bebés prematuros, lo que puede contribuir a complicaciones importantes en su desarrollo neuromadurativo e incluso provocar parálisis cerebral.

Estos bebés también pueden experimentar retrasos en el desarrollo y dificultades cognitivas. Por lo tanto, es fundamental realizar una vigilancia y evaluación exhaustivas para detectar posibles problemas visuales, auditivos y neuromadurativos.

Patología oftalmológica

La vascularización de la retina se completa en las etapas avanzadas de la gestación, cercanas al término. Por lo tanto, la prematuridad puede propiciar un desarrollo vascular anormal y, en ocasiones, dar lugar a defectos en la visión, incluida la ceguera (retinopatía). La incidencia de esta condición es mayor en bebés prematuros cuanto menor sea su edad gestacional. Las formas más graves de retinopatía se presentan en los niños prematuros con edades gestacionales inferiores a las 28 semanas y un peso al nacer por debajo de los 1.000 gramos.

Patología cardiovascular

La incidencia de cardiopatías congénitas en los recién nacidos prematuros es baja. Sin embargo, la complicación cardíaca más frecuente en este grupo es la persistencia del ductus arterioso.

Se estima que casi la mitad de los recién nacidos prematuros con un peso al nacer inferior a 1.750 gramos presentan este síndrome, y alrededor del 80% de aquellos con un peso al nacer inferior a 1.000 gramos.

Además, la hipotensión es otra complicación cardiovascular común en estos bebés prematuros. Su aparición puede estar relacionada con la incapacidad del sistema nervioso autónomo para mantener la adecuada regulación vascular, así como con factores como la presencia de sepsis o disfunción cardíaca.

Patología gastrointestinal

La intolerancia alimentaria es muy común en los lactantes prematuros debido a varias razones. Tienen una capacidad gástrica reducida, así como reflejos de succión y deglución poco desarrollados. Además, es frecuente el reflujo gastroesofágico y presentan una motilidad gástrica e intestinal insuficiente. Estas condiciones contribuyen a retrasos frecuentes en la evacuación y a la presencia de meteorismo en estos bebés.

La tolerancia a la alimentación mejora con el tiempo, especialmente cuando los niños pueden recibir alimentación enteral de manera adecuada.

Otro problema gastrointestinal común relacionado con la prematuridad es la enterocolitis necrotizante, que es la urgencia quirúrgica más frecuente en recién nacidos prematuros. Esta afección se caracteriza por la presencia de sangre en las heces, intolerancia alimentaria y distensión abdominal.

Patología inmunológica

El sistema inmune de los niños prematuros es inmaduro. La sepsis o la meningitis son alrededor de 4 veces más probables en los recién nacidos prematuros y ocurren en casi el 25% de los lactantes con muy bajo peso al nacer.

Patología endocrino-metabólica

La ineficiencia del sistema metabólico de los recién nacidos prematuros puede causar una serie de complicaciones, siendo la dificultad en la termorregulación una de las más habituales, lo que aumenta el riesgo de hipotermia en estos bebés. Además de la termorregulación, las irregularidades en el sistema metabólico de los prematuros pueden provocar otras complicaciones, como la hipoglucemia e hiperglucemia, la hiperbilirrubinemia debido al desarrollo inadecuado de las vías de excreción hepática y, en casos poco frecuentes, al retraso en el pinzamiento del cordón umbilical. También pueden presentarse enfermedades óseas metabólicas en recién nacidos extremadamente prematuros, así como hipotiroidismo congénito, caracterizado por niveles bajos de tiroxina.

En los niños prematuros gravemente enfermos, puede ocurrir una hipotirosinemia transitoria. En estos casos, se recomienda realizar un cribado tiroideo que se repetirá de forma rutinaria como parte de la evaluación del desarrollo del prematuro en la práctica clínica habitual.

Patología Hematológica

Los prematuros tienen riesgo de anemia debido a la hemólisis y pueden requerir transfusiones sanguíneas. También son susceptibles a trastornos de la serie blanca y pueden presentar problemas de coagulación.

Patología renal

La función renal es limitada en los recién nacidos prematuros debido a la inmadurez de su sistema renal. En niños alimentados con leche de fórmula, puede observarse acidosis metabólica tardía como consecuencia de la incapacidad de los riñones para eliminar ácidos fijos.

3.8 PRONÓSTICO

La mortalidad neonatal en los recién nacidos prematuros sigue siendo alta, especialmente en los casos de mayor prematuridad y menor peso al nacer. La mortalidad varía según la edad gestacional, el sexo y el peso, siendo más alta en los casos extremos y disminuyendo con la edad gestacional y el aumento del peso al nacer.

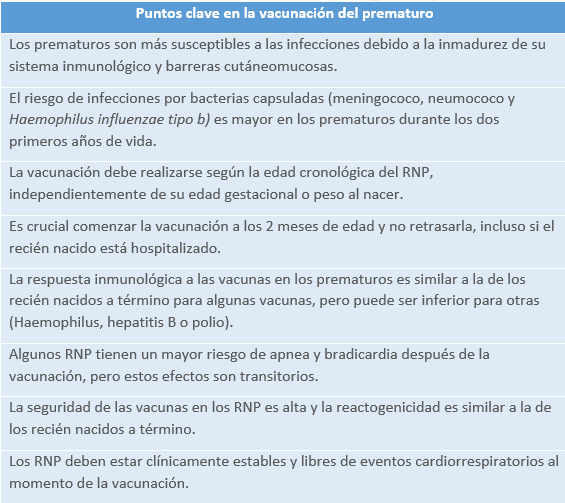

El seguimiento de los prematuros es crucial debido a la alta incidencia de alteraciones del desarrollo, discapacidades motoras y sensoriales, así como problemas de comportamiento y aprendizaje. Además, los prematuros tienen un mayor riesgo de muerte súbita y de desarrollar enfermedades respiratorias recurrentes. Las vacunaciones en los prematuros deben realizarse según la edad cronológica, con atención especial a la respuesta inmune y a la necesidad de administrar algunas vacunas durante la hospitalización. Se recomienda la vacunación antigripal a partir del sexto mes de vida.

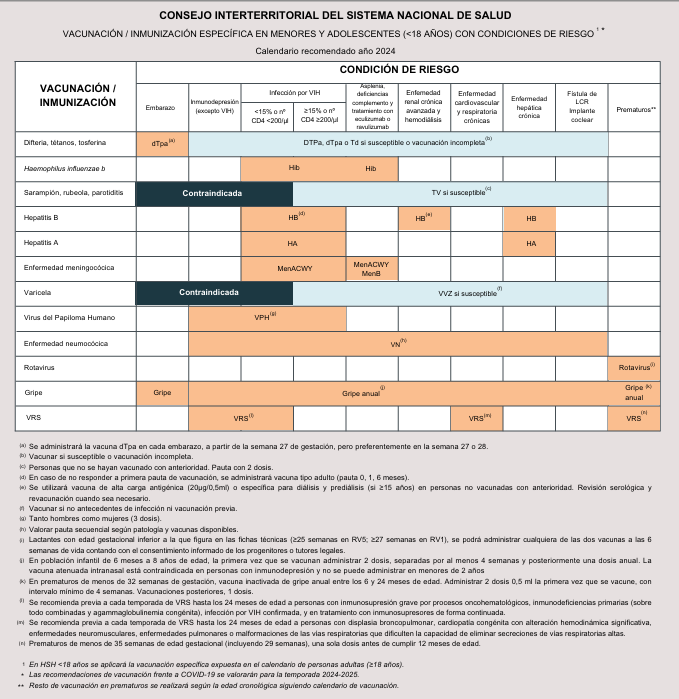

3.9 VACUNACIÓN

Los recién nacidos prematuros son especialmente susceptibles a infecciones debido a la inmadurez de su sistema inmunitario y otras condiciones asociadas a la prematuridad, como la menor transferencia de anticuerpos maternos y la menor tasa de lactancia materna. Aunque la respuesta inmunitaria a las vacunas puede ser menor en prematuros, se alcanzan concentraciones protectoras de anticuerpos con la vacunación completa. A pesar de ello, la vacunación de los prematuros puede experimentar retrasos debido a preocupaciones sobre su seguridad y a la presencia de patologías que contraindican temporalmente la vacunación. Se recomienda vacunar a los recién nacidos prematuros de acuerdo con su edad cronológica, siguiendo el mismo esquema que los nacidos a término, aunque a menudo se producen demoras en la vacunación en los primeros meses de vida. Dentro del calendario vacunal de estos niños, hay que prestar especial atención a la prevención de enfermedades graves como tosferina, hepatitis B, enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae tipo B, meningococo y neumococo, rotavirus y gripe, así como al virus respiratorio sincitial (VRS).

Tosferina

El riesgo y la gravedad de la tosferina en lactantes prematuros se atribuyen a la inmadurez inmunitaria y a la transferencia incompleta de anticuerpos maternos. La inmunización activa ha demostrado generar respuestas inmunes similares en prematuros y a término, aunque con algunas diferencias en la magnitud de los anticuerpos. La inmunización pasiva, mediante la vacunación de embarazadas, proporciona anticuerpos a través de la placenta, pero su eficacia varía según el momento de la vacunación durante el embarazo. No se sugiere modificar la pauta de vacunación actual para prematuros, enfatizando la importancia de iniciarla a los dos meses de vida. La estrategia para prevenir la tosferina en prematuros incluye la vacunación de embarazadas con dTpa, preferiblemente entre las semanas 27 y 28 de gestación. En casos de alto riesgo de parto prematuro, se considera la vacunación a partir de la semana 20 de gestación.

Hepatitis B

La incidencia de hepatitis B pediátrica en España es baja debido a la vacunación generalizada desde los años 90. Sin embargo, persiste un riesgo de transmisión perinatal en hijos de madres portadoras. Aunque los prematuros tienen una respuesta inferior a la vacuna de hepatitis B administrada antes del primer mes de vida, la vacunación inmediata después del nacimiento se recomienda para aquellos expuestos a la infección perinatal. Se sugiere la administración de vacuna monocomponente de hepatitis B e inmunoglobulina hiperinmune anti-hepatitis B en las primeras 12 horas de vida, seguida de la vacunación con la hexavalente a los 2, 4 y 11 meses de edad. Estas recomendaciones son válidas tanto para prematuros como para recién nacidos a término, sin necesidad de ajustar según el peso al nacer.

Haemophilus influenzae tipo B, neumococo y meningococo

La enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae tipo b (Hib), Streptococcus pneumoniae o neumococo, y Neisseria meningitidis o meningococo, es más frecuente y mortal en prematuros que en recién nacidos a término. La respuesta a las vacunas es menos efectiva en prematuros y está influenciada por la edad gestacional y el peso al nacer. Aunque hay pocos estudios sobre la efectividad de las vacunas en prematuros, se ha observado que la vacunación con la pauta recomendada puede prevenir la enfermedad. Se recomienda vacunar a los prematuros siguiendo el calendario de vacunación estándar, independientemente de la edad gestacional, con énfasis en la vacunación oportuna para beneficiarse de la protección comunitaria.

Rotavirus

El rotavirus es una causa principal de diarrea en los primeros años de vida, y los prematuros son especialmente susceptibles a esta infección, con posibles complicaciones graves. Actualmente, existen dos vacunas disponibles en España para prevenir la infección por rotavirus, ambas administradas por vía oral. Estas vacunas han demostrado ser seguras y efectivas en prematuros, con resultados similares a los observados en lactantes a término.

Se recomienda vacunar a los prematuros según el calendario de vacunación estándar, comenzando a partir de las 6 semanas de vida y siguiendo las pautas autorizadas para cada vacuna. Se debe tener en cuenta la estabilidad clínica del bebé y la ausencia de contraindicaciones para la vacunación.

Es importante seguir las medidas estándar de prevención de la transmisión del virus vacunal, especialmente durante las primeras 2 semanas después de la vacunación, sobre todo en entornos hospitalarios.

En casos de prematuridad no cubiertos por las recomendaciones estándar, se debe evaluar la vacunación de manera individualizada.

No se recomienda la vacunación contra el rotavirus en prematuros cuyas madres hayan recibido medicamentos inmunosupresores durante el embarazo, a menos que se considere seguro según la situación específica y la evidencia científica disponible.

Gripe

La prematuridad, especialmente cuando se asocia con complicaciones cardiopulmonares, aumenta el riesgo de morbilidad y hospitalización por gripe en los primeros años de vida. Estudios han demostrado una asociación significativa entre la prematuridad y un mayor riesgo de complicaciones graves relacionadas con la gripe, como hospitalización en UCI o incluso mortalidad.

Aunque los neonatos prematuros pueden tener respuestas inmunitarias inferiores a los nacidos a término, la vacunación antigripal ha mostrado ser efectiva en esta población. Estudios han demostrado que los prematuros pueden desarrollar una respuesta inmune adecuada a la vacunación contra la gripe, con niveles protectores de anticuerpos.

La vacunación antigripal se recomienda en prematuros entre los 6 y los 24 meses de edad, con la administración de dos dosis separadas por un intervalo mínimo de 4 semanas en la primera vez que se vacunan. Además, se recomienda la vacunación anual de los convivientes de los prematuros, para reducir el riesgo de transmisión del virus.

La vacunación de las mujeres embarazadas también es importante, ya que proporciona protección tanto a la madre como al recién nacido prematuro antes de que pueda recibir la vacuna por sí mismo.

En resumen, la vacunación antigripal es una medida importante para proteger a los prematuros y reducir el riesgo de complicaciones graves asociadas con la gripe.

Virus respiratorio sincitial (VRS)

El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) es el agente predominante en la generación de infecciones respiratorias a nivel global. Tiene una amplia distribución y su presencia es estacional, alcanzando su punto máximo de incidencia en el hemisferio norte entre los meses de noviembre y febrero.

Representa el agente etiológico más común en las infecciones respiratorias de vías bajas en niños menores de 2 años, siendo responsable de aproximadamente el 70-80% de los casos de bronquiolitis.

La sintomatología clínica asociada al VRS en niños abarca desde infecciones leves del tracto respiratorio superior hasta casos graves, como neumonía o bronquiolitis. Los pacientes sintomáticos generalmente experimentan una fase catarral de 1-4 días de duración, seguida por el desarrollo de tos persistente, irritabilidad, rechazo de la alimentación y signos de dificultad respiratoria como tiraje, taquipnea, sibilancias, crepitantes, hipoxemia, entre otros. La gravedad de los síntomas alcanza su punto máximo a las 48-72 horas y posteriormente mejora gradualmente, aunque la tos puede persistir hasta 3-4 semanas.

Un pequeño porcentaje, alrededor del 2-3%, de los niños afectados menores de 12 meses requiere hospitalización, y dentro de este grupo, aproximadamente el 2-6% necesitará ser ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). Los principales factores asociados a un mayor riesgo de complicaciones incluyen la prematuridad, la enfermedad pulmonar crónica del prematuro o displasia broncopulmonar, la presencia de cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa, la inmunodeficiencia congénita o adquirida, y las enfermedades neuromusculares graves. Se ha observado que la primoinfección precoz está relacionada con la aparición de sibilancias recurrentes, asma, disminución de la capacidad pulmonar y una menor calidad de vida.

La inmunización pasiva implica la administración de anticuerpos monoclonales contra el virus respiratorio sincitial (VRS), que son similares a los producidos de forma natural durante una infección. Este enfoque previene la aparición de la enfermedad causada por el VRS, especialmente en los casos más graves y aquellos que requieren hospitalización.

El Ministerio de Sanidad, en su campaña de vacunación 2023-2024, recomienda una única dosis de nirsevimab para los prematuros de menos de 35 semanas (incluidos aquellos con una edad gestacional menor de 29 semanas), antes de que cumplan los 12 meses de edad. También se aconseja esta vacuna para pacientes con enfermedades cardíacas, como cardiopatías congénitas con afectación hemodinámica significativa, ya sean cianosantes o no cianosantes. Asimismo, se sugiere su administración en pacientes con inflamación y daño a los tejidos pulmonares en desarrollo, como la displasia broncopulmonar.

Para aquellos con otras enfermedades de base que aumentan el riesgo de padecer bronquiolitis grave por VRS, como condiciones que afectan gravemente el sistema inmunitario, enfermedades neuromusculares, pulmonares graves, entre otras, se recomienda también la vacunación con nirsevimab. Esto incluye a pacientes con enfermedades de la sangre u oncohematológicas, inmunodeficiencias primarias, tratamientos con fármacos inmunosupresores continuados, errores congénitos del metabolismo, síndromes genéticos con problemas respiratorios, síndrome de Down, fibrosis quística y aquellos en cuidados paliativos.

En cuanto a la población infantil en general, se recomienda la administración de nirsevimab para la temporada 2023-2024 a los menores de 6 meses nacidos entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024. Las comunidades autónomas tendrán la facultad de decidir sobre la implementación de esta recomendación.

Se priorizará la inmunización de los niños nacidos durante la temporada de VRS (octubre a marzo), preferiblemente en las primeras 24-48 horas tras el nacimiento, debido a la mayor gravedad de la enfermedad de VRS en los primeros días de vida. En caso de no ser posible, se deberá administrar la vacuna lo antes posible. Para los nacidos fuera de la temporada de VRS (abril a septiembre), se intentará inmunizar al principio de la temporada de VRS, en el mes de octubre.

3.9.1 Vacunación del recién nacido prematuro hospitalizado

Es importante considerar la estabilidad clínica de los niños prematuros al vacunarlos, especialmente si están hospitalizados a los 2 meses de edad.

Se define estabilidad como un crecimiento constante y sin necesidad de ventilación mecánica o terapia esteroidea para infecciones graves, y sin alteraciones metabólicas, cardiovasculares o respiratorias significativas.

Los prematuros tienen un mayor riesgo de experimentar eventos cardiorrespiratorios como apneas, desaturaciones y bradicardias tras la vacunación, especialmente aquellos con menos de 28 semanas de gestación y/o menos de 1500 g de peso al nacer. Aunque estos eventos suelen ser transitorios y resolverse espontáneamente o con mínima intervención, es crucial tener en cuenta estos posibles efectos en la atención de los prematuros.

Es difícil definir la estabilidad clínica en estos casos, pero se requiere que no hayan tenido pausas de apnea en los últimos 7 días y que no presenten otros eventos significativos. Después de la vacunación, se debe monitorizar cuidadosamente al niño, y si se planea el alta, se recomienda vacunar 48 o 72 horas antes.

3.9.2 Técnica de administración de las vacunas

- Lugar de inyección: Las vacunas intramusculares deben administrarse en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo, donde hay una mayor cantidad de masa muscular.

- Tipo de aguja: Se recomienda el uso de agujas más cortas, preferiblemente de 25 G (naranja) y 16 mm de longitud, para minimizar el riesgo de lesiones y maximizar la eficacia de la vacunación.

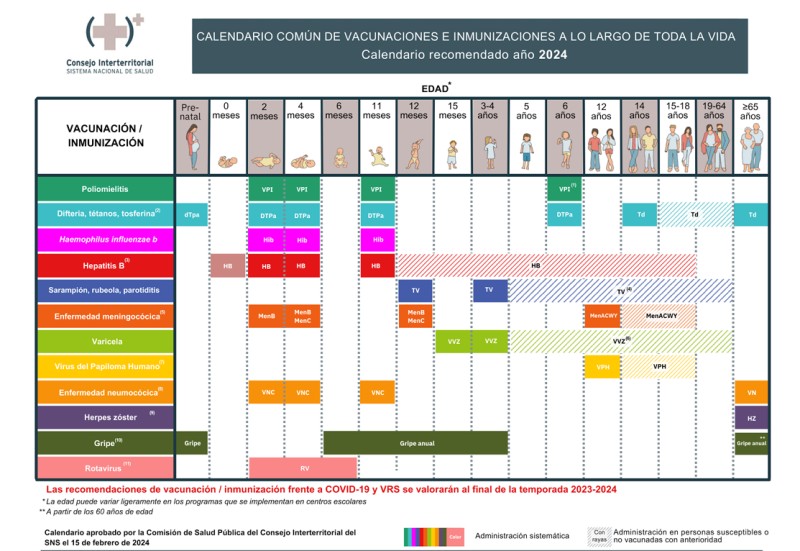

3.9.2 Calendario vacunal del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

Calendario común de vacunaciones e inmunizaciones a lo largo de toda la vida.

BIBLIOGRAFÍA

- Marín MA, Martín J, Lliteras G, Delgado S, Pallás CR, de la Cruz J, Pérez E. Valoración del test de Ballard en la determinación de la edad gestacional. An Pediatr (Barc). 2006;64(2):140-145. doi:10.1157/13084173.

- Pescador MI, Zeballos SE, Ramos C, Sánchez-Luna M. Límite de viabilidad: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Rev Med Clin Condes. 2021;32(6):656-663. doi:10.1016/j.rmclc.2021.11.001.

- Vitoria Miñana I. Trastornos cutáneos más frecuentes del recién nacido y del lactante. Dermatitis del pañal. Pediatr Integral. 2012;16(3):195-208.

- Cochrane. Pinzamiento tardío del cordón umbilical. Cochrane Database Syst Rev. 2019.

- Guía Española de Estabilización y Reanimación Neonatal 2021. Análisis, adaptación y consenso sobre las recomendaciones internacionales.

- Narbona E, Contreras F, García F, Miras M. Manejo del dolor en el recién nacido. Granada: Servicio de Neonatología, Unidad Clínica de Gestión Hospital Universitario San Cecilio; 2008. p. 461-465. Disponible en: https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/49.pdf.

- Fernández S, Funes S, Galetto S. Manejo del dolor en neonatología. Sociedad Argentina de Pediatría. Disponible en: https://www.sap.org.ar/uploads/consensos/consensos_manejo-del-dolor-en-neonatologia-89.pdf.

- Royano M, Sánchez M. Descubriendo al neonato. En: Sellán Soto M, Vázquez A, eds. Cuidados neonatales en enfermería. Elsevier; 2017. p. 15-24. Disponible en: https://books.google.es/books?id=MvSfDgAAQBAJ.

- Nascimento Tamez R, Pantoja Silva M. Enfermería en la unidad de cuidados intensivos neonatal: asistencia del recién nacido de alto riesgo. 3rd ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2008. p. 25-28. Disponible en: https://books.google.es/books?id=M7Flh5smsIQC.

- Ramírez Andrade F. Manual de neonatología. México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí; 1998. p. 38-41.

- Sánchez-Luna M, Pérez-Muñuzuri A, Sanz E, Leante Castellanos JL, Benavente Fernández I, Ruiz Campillo CW, et al. Cribado de cardiopatías congénitas críticas en el periodo neonatal. Recomendación de la Sociedad Española de Neonatología.

- Rellan Rodríguez S, García de Ribera C, Aragón García M. El recién nacido prematuro. Madrid: Asociación Española de Pediatría; 2008. p. 64-74. Disponible en: https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/8_1.pdf.

- Palanca Sánchez I. Unidades de neonatología. Estándares y recomendaciones de calidad. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2014. p. 29-32. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/NEONATOLOGIA_Accesible.pdf.

- Organización Mundial de la Salud. Nacimientos prematuros. Revisado el 3 de agosto de 2020. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth.

- Herranz A, Sánchez E, Cobo M, Arnal M, Salvia M. Prematuridad | Niños Prematuros | PortalCLÍNIC. Revisado el 30 de julio de 2020. Disponible en: https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/prematuridad.

- Stravis R. Recién nacidos prematuros. Manual MSD versión para profesionales. Revisado el 28 de julio de 2020. Disponible en: https://www.msdmanuals.com/es/professional/pediatr%C3%ADa/problemas-perinatales/reci%C3%A9n-nacidos-prematuros.

- López de Heredia Goya J, Valls i Soler A. Síndrome de dificultad respiratoria. Barakaldo: Asociación Española de Pediatría; 2008. p. 308-309. Disponible en: https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/31.pdf.

- Malek H. ENFit: un sistema incompatible con la seguridad neonatal. Vygon Blog. 2019. Disponible en: https://blog.vygon.es/enfit-no-seguro-neonatos/.

- García F. Evitar la multipunción en neonatos: uso de PICC de doble luz. Vygon Blog. 2020. Disponible en: https://blog.vygon.es/neonatos-picc-doble-luz/.

- Reguera M, Fric K. Hipotermia en recién nacidos, ¿cómo prevenirla? Vygon Blog. 2020. Disponible en: https://blog.vygon.es/hipotermia-rn.

- Ministerio de Sanidad. Vacunación en prematuros. Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones; noviembre 2019.

- Rellán Rodríguez S, García de Ribera C, Aragón García MP. El recién nacido prematuro. Asociación Española de Pediatría; 2008. Disponible en: https://www.aeped.es/protocolos.

- Comité Asesor de Vacunas. Embarazo y vacunas.

- Ministerio de Sanidad. Guía de práctica clínica de atención en el embarazo y puerperio.

- Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Diabetes mellitus y embarazo. Guía de práctica clínica actualizada 2021. Revista oficial de la SEGO.

- Ministerio de Sanidad. Alimentación segura durante el embarazo. Consejos básicos para 40 semanas de tranquilidad.

- Grupo de trabajo de cribado neonatal de hipoacusia. Requisitos y recomendaciones para el desarrollo del programa de cribado neonatal de hipoacusia en el SNS.

- Grupo de trabajo del hospital Sant Joan de Déu: Manual de acompañamiento en el duelo perinatal para profesionales.