3.1 PARADA CARDIORRESPIRATORIA (PCR)

La parada cardiorrespiratoria (PCR) se refiere a una situación clínica grave en la que se produce la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea, impidiéndose a consecuencia de ello el transporte de oxígeno a la periferia y a los órganos vitales. Es una emergencia médica que puede resultar en la pérdida irreversible de la función cerebral y la muerte si no se trata de manera rápida.

Sus causas pueden ser muy variadas como problemas cardíacos, asfixia, traumatismos graves o intoxicaciones, entre otros, y requiere maniobras de reanimación inmediatas para restablecer la circulación sanguínea y la oxigenación adecuada del cuerpo con el objetivo de reducir el riesgo de daño cerebral o secuelas a largo plazo.

Causas:

Dependerán de la edad del niño. En el caso de las PCR en sala de partos, las causas más comunes son las siguientes:

- Asfixia perinatal debida a obstrucción del cordón umbilical, la compresión prolongada de este o problemas placentarios que impiden la llegada de sangre oxigenada desde la madre al recién nacido; o dificultad en la respiración del bebé durante el parto por causas como aspiración de meconio, etc.

- Trastornos cardiacos congénitos que interfieran en la circulación sanguínea adecuada del bebé y su oxigenación.

- Infecciones graves que originen sepsis neonatal y desencadene una PCR.

- Malformaciones congénitas del sistema respiratorio como puede ser la hernia diafragmática congénita que interfiera con la normal capacidad del bebé para respirar adecuadamente tras el nacimiento.

- Trastornos metabólicos congénitos asociados a estados de acidemia neonatal y desequilibrios ácido-base que alteren la función corporal.

Con el fin de minimizar estas incidencias, es de gran ayuda la prevención. Se debe recomendar férreamente a toda mujer embarazada que acuda a las revisiones tanto con matrón/a de Atención Primaria de Salud como con los profesionales de Ginecología y Obstetricia o de Endocrinología, con el objetivo de detectar la presencia de malformaciones lo más precozmente posible a fin de planificar la viabilidad de la gestación y cómo se desarrollará el embarazo y parto.

Sin embargo, hay situaciones que no se van a poder prevenir ni detectar hasta el momento del parto como puede ser la compresión del cordón umbilical, la presencia de aspiración meconial o el sufrimiento fetal intraparto. La presencia de equipos de Pediatría en los paritorios, es fundamental para garantizar una rápida atención al bebé en caso de que surjan este tipo de complicaciones, así como estabilizarlo, administrar medidas de Soporte Vital Avanzado (SVA) y garantizar su traslado seguro a la UCIN en caso de requerir atención adicional.

En el caso de las UCIN, las causas de PCR, serán las mismas que en el punto anterior, estando relacionadas con la no superación de las secuelas producidas por la prematuridad, las malformaciones congénitas o el trauma neonatal sufrido durante el trabajo de parto.

Distintos son los motivos de PCR en las UCIP, donde las principales causas serán:

- Enfermedades congénitas que van a desencadenar en ingresos frecuentes en UCI, no solo en el momento del parto, sino también en la etapa neonatal y pediátrica, teniendo un riesgo aumentado de PCR sobre todo cuando se debe a alteraciones cardiacas o respiratorias.

- Insuficiencia respiratoria provocada con cuadros de distrés respiratorio, asma grave, neumonía o bronquiolitis que impiden que el paciente mantenga una oxigenación adecuada.

- Shock séptico producido por diferentes causas pero que va a dar origen a disfunción cardíaca, hipoxemia y fallo multiorgánico.

- Traumatismos graves asociados a accidentes, caídas, lesiones abdominales, etc que pueden requerir el ingreso del niño en UCIP e incluso desencadenar una PCR.

- Intoxicaciones por ingesta accidental o deliberada de medicamentos, cáusticos, alcohol,… que pueden llevar a una PCR por diversos mecanismos como desequilibrios hidroelectrolíticos, depresión del Sistema Nervioso Central o fallo hepático, renal o cardiaco.

- Trastornos metabólicos graves como los relacionados con la Diabetes Mellitus que a través de diversas vías pueden generar situaciones de convulsiones, coma, PCR e incluso la muerte.

Reconocimiento precoz de la PCR

El primer paso para aumentar la supervivencia en caso de PCR en cualquier momento, es el reconocimiento precoz de la situación y la instauración de maniobras de resucitación lo antes posible.

Los signos de PCR que se evaluarán son:

- Ausencia de respiración y movimientos respiratorios o presencia de respiración no efectiva tipo agónica/gasping.

- Cianosis de piel y mucosas. Los primeros lugares en hacerse evidente son los labios y la cara. En el caso de los recién nacidos, también se evidenciará en las palmas de las manos y los pies.

- Perdida de tono muscular o flacidez, manifestada como falta de respuesta a estímulos externos o como apariencia laxa del cuerpo.

- Ausencia de pulso o pulso excesivamente bajo.

Anticipación a la PCR

- PCR EN SALA DE PARTOS

Se han identificado una serie de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de necesitar reanimación en el recién nacido:

- Factores antenatales fetales:

- Crecimiento intrauterino retardado.

- Menor de 37 semanas de gestación.

- Gestación múltiple.

- Detección de anomalías congénitas.

- Oligo y polihidramnios. - Factores antenatales maternos:

- Infección.

- Diabetes gestacional.

- Hipertensión gestacional.

- Preeclampsia.

- IMC elevado.

- Talla baja.

- Parto prematuro sin corticoide antenatal. - Factores Intraparto:

- Evidencia de compromiso fetal en registro cardiotocográfico.

- Líquido amniótico teñido de meconio.

- Parto de nalgas vía vaginal.

- Parto con fórceps o ventosa.

- Sangrado significativo.

- Cesárea antes de las 39 semanas de gestación.

- Cesárea de emergencia.

- Anestesia general.

Ante la presencia de estos factores, debería estar disponible y en prealerta el personal competente en soporte vital del recién nacido y en caso de que se requiera su intervención su única responsabilidad fuera cuidar al recién nacido. Además, teniendo en cuenta que el riesgo cero no existe, debería ser posible su intervención ante cualquier tipo de parto.

- PCR EN UCIN Y UCIP

Algunas medidas para adelantarnos a la PCR en las UCIN y UCIP incluyen:

- Monitorización continua de los signos vitales básicos como la FC, el ritmo cardiaco, la FR, la TA o presión arterial invasiva, la SpO2 y el nivel de consciencia del paciente.

- Vigilancia de los signos de advertencia de la presencia de deterioro clínico como son taquipnea, taquicardia, bradicardia, cambios en el nivel de consciencia, hipotensión o cianosis.

3.2 SOPORTE VITAL AVANZADO (SVA) Y REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)

El SVA Neonatal y Pediátrico se refiere al conjunto de técnicas y procedimientos utilizados para estabilizar, mantener y mejorar la función cardiopulmonar y circulatoria en recién nacidos, niños y adolescentes en situaciones de emergencia médica grave en situaciones de PCR, shock, insuficiencia respiratoria aguda, traumatismos graves y otras condiciones críticas que ponen en peligro la vida del paciente pediátrico.

SVA Y RCP neonatal en sala de partos

La mayoría de recién nacidos (85%), van a precisar cuidados rutinarios tras el parto, sin embargo, determinadas patologías, factores maternos o fetales, o situaciones producidas durante el trabajo de parto van a dificultar la transición desde la vida intrauterina al mundo exterior, haciendo que se precisen maniobras de reanimación y estabilización.

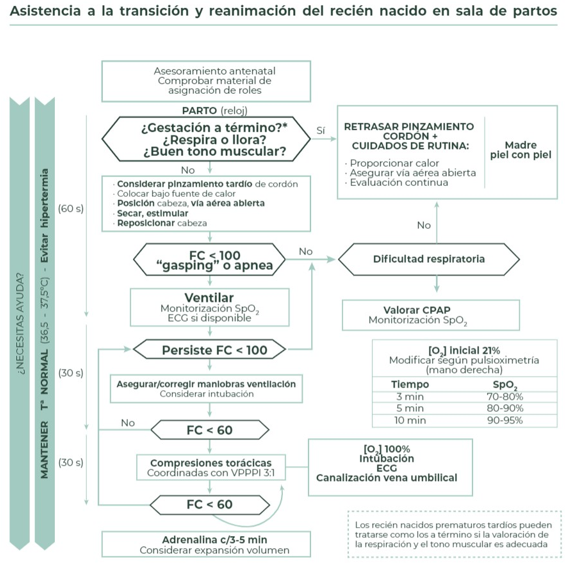

Basándonos en los documentos de consenso de la Sociedad Española de Neonatología (SENeo) de 2021 y de la International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) de 2020 la actuación recomendada ante una situación crítica en la sala de partos se basará en los siguientes puntos:

- Prevención y preparación de los equipos.

Consiste en evaluar aquellos factores perinatales que pueden hacer pensar en la necesidad de reanimación neonatal como forma de anticiparnos a una posible PCR.

Por otro lado, se da una gran importancia a la formación de los equipos implicados, puesto que unos conocimientos adecuados se asociarán con mejores resultados.

Finalmente, en esta anticipación, será necesario hacer una definición previa de roles dentro del equipo de atención con el fin de que cada profesional sepa lo que debe de hacer llegado el momento crítico.

- Valoración y estabilización iniciales.

Tras el parto, se iniciará el reloj cronómetro que nos marcará el tiempo transcurrido y se responderá a tres preguntas:

- ¿La gestación es a término? (en el caso de los RN prematuros tardíos, podrán tratarse como a términos si la valoración de respiración y tono muscular son adecuadas).

- ¿ElRN respira o llora?

- ¿Tiene buen tono muscular?

Si respondemos a todas ellas de forma afirmativa, se pondrán en marcha los cuidados rutinarios postparto de pinzamiento tardío de cordón, contacto piel con piel con la madre y manejo de la temperatura. Pero en el caso de haber respondido a alguna de las tres preguntas de forma negativa, se deberá iniciarla estabilización del RN.

- SVA en sala de partos:

Ilustración 31. Fuente: Sociedad Española de Neonatología. Protocolos de la Sociedad Española de Neonatología 2023.Madrid: Grupo Pacífico;2023.https://www.seneo.es/index.php/publicaciones/protocolos-de-la-seneo-2023

En caso de haber respondido a alguna de las preguntas de apartado anterior de forma negativa, iniciaremos la estabilización del RN de la siguiente forma:

- Colocación bajo fuente de calor en posición de decúbito supino.

- Garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Para ello, posicionaremos la cabeza en posición neutra (posición con el RN mirando al infinito) o en ligera extensión.

- Aspirar secreciones si se precisa, usando una sonda de aspiración de 6 Fr, primero por boca y después por nariz, con una presión negativa no superior a 100 mmHg o 20 cmH2O. Esta, debe ser una succión superficial, evitando introducir la sonda profundamente, con el fin de evitar espasmos laríngeos y/o bradicardia vagal refleja.

- Secar y estimular al RN frotando espalda y plantas de los pies.

(En estos casos es posible considerar un pinzamiento tardío del cordón si es factible dentro de la sala de parto realizarlo de forma paralela a la evaluación y estabilización).

Una vez llevada a cabo esta valoración y estabilización inicial, se evaluarán dos parámetros, respiración y frecuencia cardiaca, para determinar si es necesario o no iniciar soporte ventilatorio con presión positiva. Habrá que tener en cuenta el tiempo en el que realizamos todas estas maniobras puesto que deberán realizarse dentro del llamado “minuto de oro” de la reanimación del RN.

En caso de que el RN respire bien y mantenga una FC superior a 100 lpm, se aplicarán los cuidados rutinarios al RN y se le devolverá piel con piel con su madre. Sin embargo, si el RN muestra dificultad respiratoria y FC superior a 100 lpm, habrá que plantearse el uso de presión positiva continua en la vía respiratoria (CPAP) con una presión de 4-5 cmH2O y monitorización preductal de SpO2 (medición en mano o muñeca derecha para la captación de la cantidad de oxígeno transportada en la sangre antes de mezclarse con la sangre procedente del Ductus Arteriosus).

Si, por el contrario, el RN se encuentra apnéico (o con respiraciones no efectivas tipo agónicas o gasping) o FC menor de 100 lpm, se deberá iniciar ventilación con presión positiva dentro del “primer minuto de oro”, además de monitorización de SpO2 preductal; y considerar la monitorización con electrodos cardiacos para la visualización y medición del ritmo cardiaco y FC de manera fiable.

Esta ventilación se realizará en un primer momento de manera no invasiva mediante:

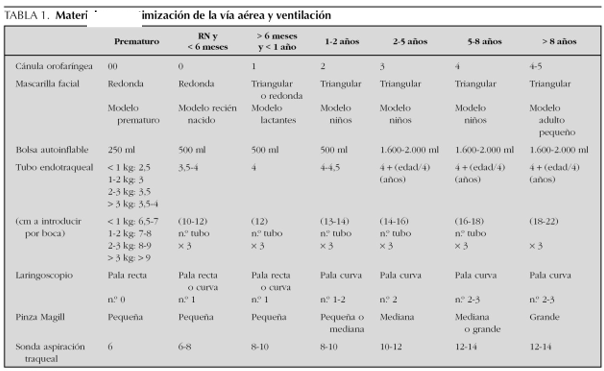

- Mascarilla y bolsa autoinflable. La bolsa deberá tener un tamaño no superior a 250mL en el caso de prematuros y de 500mL en el resto; contar con una válvula de seguridad cuyo límite de presión esté prefijado a 30cmH2O para evitar barotraumas; contar con una válvula que proporciones una Presión Positiva al Final de la Espiración (PEEP) de entre 4-5 cmH2O; y estar conectada a un flujo de gas humidificado y caliente entre 5 y 10 L/min. Por su parte, la mascarilla, será del tamaño adecuado al RN, de tal forma que no apoye en los ojos y no sobrepase el mentón para permitir un sellado total de boca y nariz; además de ser transparente para observar coloración y posibles vómitos; y contar con una almohadilla que ayude al sellado y limite las lesiones en la cara.

- Mascarilla y dispositivos de ventilación con tubo en T (tipo Neopuff). Este dispositivo permite a través de una mascarilla (aunque también puede acoplarse a tubo endotraqueal (TET), mascarillas laríngeas o gafas nasales) prefijar un valor de Presión Pico (PIP) (normalmente se fijará en 20 cmH2O, aunque en algunos RN puede ser necesario aumentar este valor hasta 30-40 cmH2O) y un valor de PEEP (normalmente fijado en 4- 5 cmH2O).

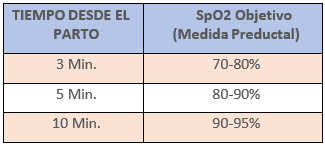

En cuanto a la concentración de oxígeno, en los RN a término iniciaremos la ventilación con aire ambiente, es decir con una FiO2 de 21% (FiO2 de 0.21) mientras que en menores de 32 semanas de gestación se empezará con una FiO2 entre el 21 y el 30% (FiO2 de 0.21 – 0.3) y se regulará a lo largo de la reanimación de forma progresiva para alcanzar una SpO2 preductal objetivo de acuerdo a la siguiente tabla:

Si la FC continúa siendo inferior a los 100 lpm, corregiremos la técnica de ventilación buscando una ventilación que expanda el tórax, reevaluando continuamente su eficacia y se valorará la necesidad de intubación endotraqueal.

Una vez establecida una adecuada ventilación, se mantendrá durante 30 segundos y valoraremos nuevamente la FC para determinar la necesidad de iniciar o no las compresiones torácicas.

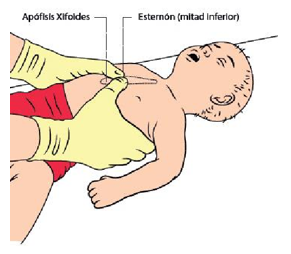

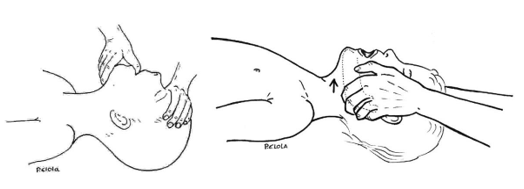

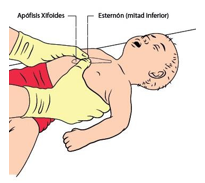

En el caso de que a pesar de la ventilación adecuada se mantenga una FC por debajo de 60 lpm, se iniciarán las compresiones torácicas, con las siguientes características:

- Relación compresión / ventilación: 3:1 (relación de 90 compresiones:30 ventilaciones por minuto aproximadamente).

- Comprimir en el tercio inferior del esternón con técnica de los dos pulgares envolviendo el tórax con el resto de la mano como primera elección.

- Se deberá comprimir un tercio del diámetro anteroposterior del RN, garantizando la completa recuperación tras cada compresión.

- Si precisa compresiones torácicas, se recomienda la intubación orotraqueal, con una FiO2 del 100% (FiO2 de 1), monitorización de ECG además del pulsioxímetro y preparar para la canalización central umbilical como elección.

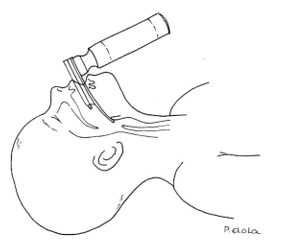

Ilustración 32. Masaje cardiaco con 2 pulgares. European Resucitation Council. Recomendaciones para la resucitación 2015 del Consejo Europeo de Resucitación (ERC). Resumen Ejecutivo. ERC: 2015.

Tras 30 segundos de compresiones torácicas y ventilación, se reevaluará la FC. Si es mayor de 60 lpm, se suspenderán y se continuará con la ventilación hasta la estabilización de la respiración y de la FC por encima de 100 lpm. Si, por el contrario, continúa por debajo de los 60 lpm, se escalará al siguiente escalón del SVA, la administración de Adrenalina.

Para el uso de Adrenalina, se empleará la vena umbilical como vía de elección (si no está disponible, se podrá administrar vía endotraqueal hasta que se consiga la canalización umbilical).

La dosificación de la Adrenalina endovenosa será de 0,01-0,03 mg/Kg (10-30 mcg/Kg), es decir 0,1-0,3 mL/Kg de la solución de Adrenalina 1:10.000 (0,1mg/mL). En cuanto a la dosificación endotraqueal, será de 0,05-0,1 mg/Kg (50-100 mcg/Kg), es decir 0,5-1 mL/Kg de esa misma disolución.

Preparación de Adrenalina 0,1mg/mL o Adrenalina 1:10.000: partiendo de una ampolla de Adrenalina 1:1.000 [1mg/mL], añadimos 9mL de Suero Fisiológico al 0,9% (SSF), obteniendo una mezcla de 1mg de Adrenalina disuelto en 10mL de disolución [= 0,1mg/mL = 100mcg/mL = 10mcg/0,1mL].

Estas dosis se repetirán si se mantiene la misma situación cada 3-5 minutos, junto a las compresiones torácicas, hasta que se alcance una FC mayor de 60 lpm. Pero, si a pesar de todas estas medidas no se observa mejoría, se debe replantear la situación y valorar diferentes situaciones que pueden comprometer la eficacia de la reanimación y considerar la administración de una expansión de volumen de 10 mL/Kg de SSF a través de la vena umbilical administrado en 5-10minutos.

Una vez conseguida la estabilización del RN, se trasladará a UCIN para seguimiento y cuidado, realizándose este en incubadora/cuna térmica de transporte con control de temperatura y monitorización de signos vitales.

SVA Y RCP neonatal en UCIN

En caso de PCR dentro de la UCIN, lo más importante es el reconocimiento precoz de la situación como ya se ha expresado anteriormente, puesto que un tratamiento eficaz precoz aumentará la supervivencia y disminuirá las secuelas producidas.

La actuación incluirá:

- Petición de ayuda. Una persona sola es incapaz de hacer frente a una PCR con RCP Avanzada, por eso cuanto antes se produzca el aviso, mejor.

- Medidas de Soporte Vital Básico (SVB). En primer lugar, observaremos al bebé y comprobaremos su nivel de consciencia.

En caso de bebé inconsciente (no apertura ocular, no presenta llanto y pérdida de tono muscular), comprobaremos la permeabilidad de la vía aérea. Para ello, colocaremos al neonato con la cabeza en posición neutra o con ligera hiperextensión (posición de olfateo) y aspiraremos secreciones en caso necesario (sonda de 6-8 Fr y presión de vacío no superior a 80-120 mmHg).

Tras garantizar que la vía aérea está permeable, observaremos si el bebé presenta respiración espontánea. En caso de haber recuperado la respiración espontánea, colocaremos al bebé en posición de seguridad (Decúbito Lateral) y continuaremos con la observación.

Por el contrario, si constatamos que no respira, colocaremos cánula orofaríngea (tipo Guedel) (tamaño 00 / 0 normalmente) para asegurar la permeabilidad (elegir el tamaño adecuado al lactante de tal forma que su longitud sea igual a la distancia entre la parte central de las encías superiores y el ángulo de la mandíbula). Para su colocación, la introduciremos, ayudándonos con un depresor lingual, con la concavidad hacia abajo.

Ilustración 33. Colocación de cánula orofaríngea en RN. Fuente: Castellanos A, Rey C, Carrillo A, et al. Reanimación cardiopulmonar avanzada en pediatría. An Pediatr. 2006; 65 (4): 342-363.

https://www.analesdepediatria.org/en- reanimacion-cardiopulmonar-avanzada- pediatria-articulo-13092491

Asegurada la vía aérea, iniciaremos las maniobras de RCP con 5 insuflaciones con mascarilla redonda y bolsa autoinflable de 500 mL (se puede utilizar bolsa de 250 mL en el caso de bebés prematuros), comprobando con la expansión del tórax que han sido efectivas (si no se eleva el tórax, recolocaremos la posición de apertura de la vía aérea y repetiremos las 5 ventilaciones).

Tras esta oxigenación del bebé, comprobaremos la presencia de signos vitales (pulso, tos, movimientos,…) durante un tiempo máximo de 10 segundos. Si continua sin presencia de signos vitales o pulso menor de 60 lpm, consideraremos la intubación endotraqueal e iniciaremos las compresiones torácicas con una relación de 15 compresiones torácicas – 2 ventilaciones y un ritmo de 100-120 compresiones por minuto.

Para su realización, el reanimador utilizará como primera opción la técnica de compresión con dos pulgares abrazando el tórax como ya se ha explicado en el caso de la RCP en sala de parto.

Optimización de la vía aérea: si el bebé no recupera la ventilación espontánea tras las primeras 5 ventilaciones con bolsa autoinflable, se procederá a la IET puesto que previene la distensión gástrica y la aspiración pulmonar; facilita la eliminación de secreciones de la vía aérea; permite administrar fármacos si no se cuenta con acceso venoso; y permite sincronizar la ventilación con el masaje cardiaco.

Para llevar a cabo la intubación, se preparará todo el material necesario:

- Aspirador de secreciones con sonda de 6-8 Fr (posibilidad de usar cánula rígida tipo Yankauer si presenta secreciones muy espesas) y presión de vacío no superior a 80-120 mmHg.

- Tubo endotraqueal del número adecuado, de un tamaño inferior y de un tamaño superior. En el caso de los lactantes ingresados en la UCIN, elegiremos tubo de 3,5 (además de preparar los tamaños 3 y 4 por si fueran necesarios) con o sin balón (de forma tradicional se han utilizado los tubos sin balón para niños menores de 8 años debido a la anatomía laríngea pediátrica más elevada y el miedo a que el balón cause lesión en la mucosa de la vía aérea que produzca estenosis subglótica posterior, sin embargo, estudios actuales ponen en duda dichos riesgos, aunque sin encontrar resultados concluyentes al presente debate).

- Laringoscopio con pala recta del nº 0 / 1.

- Sistema de fijación de tubo endotraqueal.

- Sistema de ventilación con bolsa autoinflable / equipo de ventilación mecánica.

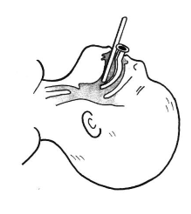

Una vez preparado todo el material, el profesional colocado a la cabeza del niño (y encargado de la intubación), preoxigenará al bebé con oxígeno al 100% e introducirá el laringoscopio por la parte derecha de la boca con su mano izquierda, desplazando la lengua hacia la izquierda.

Avanzará la pala hasta situarla sobre la epiglotis y traccionará en dirección al mango del laringoscopio para la visualización de las cuerdas vocales (la presión sobre el cartílago cricoides mejorará su visualización – maniobra de Sellick).

Con la mano derecha, introducirá el tubo endotraqueal hasta la longitud adecuada (esta longitud será cm = nº de tubo x 3). En caso de usar tubos con balón, se inflará este con una presión que no supere los 20 cmH2O; y se comprobará su correcta colocación para a continuación fijarlo en dicha posición.

Ilustración 34. Técnica de intubación en lactante. Fuente: Castellanos A, Rey C, Carrillo A, et al. Reanimación cardiopulmonar avanzada en pediatría. An Pediatr. 2006; 65 (4): 342-363. https://www.analesdepediatria.org/en-reanimacion- cardiopulmonar-avanzada-pediatria

Habrá que tener en cuenta que, en caso de PCR, el masaje cardiaco no deberá interrumpirse durante más de 30 segundos para intubar, por lo que, si no se consigue, habrá que volver a colocar la cánula orofaríngea, ventilar con bolsa autoinflable y continuar con las compresiones torácicas.

En caso de no conseguir la intubación tras varios intentos, pueden utilizarse dispositivos alternativos como es la mascarilla laríngea o la punción cricotiroidea.

Accesos vasculares: paso imprescindible para la infusión de fármacos y fluidos en el caso del SVA.

Las distintas vías de acceso por orden de indicación son:

- Vena umbilical.

- Vía venosa periférica.

- Vía endotraqueal.

- Vía intraósea.

Administración de fármacos y líquidos: los principales medicamentos utilizados en caso de SVA son:

- Adrenalina: principal medicamento de la RCP, indicada con cualquier ritmo cardiaco en el ECG.

La dosis inicial por vía IV o IO es de 0,01 mg/Kg (0,1 mL/Kg de la dilución de Adrenalina 1:10.000) máximo 1 mg; en el caso de la vía endotraqueal, la dosis será 10 veces superior que la vía IV/IO, es decir 0,1 mg/Kg (0,1 mL/Kg de Adrenalina 1:1.000). Si es necesario, se administrarán nuevas dosis cada 3-5 minutos. (Adrenalina 1:1.000 = Ampolla de adrenalina pura de 1 mg/mL) (Forma de preparación de la Adrenalina 1:10.000: partiendo de la ampolla de adrenalina 1:1.000 de 1 mg/mL, añadiremos 9 mL de SSF para obtener la disolución de 1 mg de Adrenalina en 10 mL de disolución = Adrenalina 1:10.000 = 0,1 mg/mL = 100 mcg/mL = 10 mcg/0,1mL).

- Amiodarona: fármaco antiarrítmico indicado en casos de Fibrilación Ventricular (FV), Taquicardia Ventricular Sin Pulso (TVSP), Taquicardia Supra-Ventricular (TSV) o casos de Taquicardias Ventriculares (TV). Actúa deprimiendo la conducción del tejido miocárdico, retardando la conducción auriculo-ventricular, prolonga el intervalo QT y el periodo refractario.

La dosis indicada, será de 5 mg/Kg, con un máximo de 1.300 mg, por vía IV o IO, administrándose en forma de bolo en casos de PCR y lentamente (10-20 minutos) en el resto de ritmos.

- Atropina: medicamento empleado en la RCP pediátrica para el tratamiento de la bradicardia sintomática, la prevención y tratamiento de la bradicardia vagal durante la intubación y de los bloqueos auriculo-ventriculares completos.

Debemos tener en cuenta antes de su administración que en la edad neonatal la causa más frecuente de bradicardia es la hipoxia y con la optimización de la ventilación y oxigenación suele resolverse, y en caso de persistir, se empleará en primer lugar Adrenalina, dejando la Atropina para más adelante.

La dosis a administrar es de 0,02 mg/Kg por vía IV, IO o endotraqueal, contando con una dosis mínima de 0,1 mg independientemente del peso del bebé con el fin de evitar la bradicardia paradójica producida por su uso a dosis bajas; y una dosis máxima de 1mg. Puede repetirse su uso cada 5 minutos.

- Bicarbonato Sódico: empleado para corregir la acidosis respiratoria y metabólica asociada a la PCR prolongada (duración de más de 10 minutos) y en presencia de acidosis documentada con pH < 7,10.

La dosis administrada será de 1 mEq/Kg (máximo 50 mEq) diluido a la mitad con SSF, administrado por vía IV o IO cada 10 minutos de PCR.

(Forma de preparación: partiendo de una ampolla de Bicarbonato Sódico 1 Molar (= 1 mEq/mL), si el bebé pesa 3 Kg, habrá que administrar 3 mEq de Bicarbonato 1M = 3 mL de la ampolla y diluirlo a la mitad con SSF, es decir, cargaremos 3 mL de la ampolla de Bicarbonato 1M + 3 mL de SSF).

- Cloruro Cálcico: empleado en aquellas situaciones documentadas de hipocalcemia, hiperpotasemia, hipermagnesemia o bloqueo de los canales de calcio.

La dosis a administrar será de 20 mg/Kg, diluido al medio con SSF, administrándolo de forma lenta.

(Forma de preparación: partiendo de una ampolla de Cloruro Cálcico de 100 mg/mL, cargaremos 0,2mL de la ampolla de Cloruro Cálcico + 0,2mL de Suero Fisiológico 0,9%).

- Lidocaína: anestésico tópico, con efecto antiarrítmico por disminución de la sensibilidad de las células del corazón a los impulsos nerviosos. Indicado en casos de FV o TVSP refractarias.

La dosis a administrar será de 1 mg/Kg (máximo 100mg), sin diluir por vía IV o IO.

(Forma de preparación: partiendo de una ampolla de Lidocaina 1% (= 10 mg/mL), si el bebé pesa 3 Kg, habrá que administrar 0,3 mL de la ampolla, administrada sin diluir en bolo).

- Líquidos: debido a que el shock hipovolémico es mucho más frecuente en el niño que en el adulto, la expansión del volumen estará indicada en caso de PCR con sospecha de hipovolemia acompañante, aunque no debe de hacerse de forma indiscriminada ya que grandes cantidades de líquidos durante la RCP puede comprometer el flujo sanguíneo de los órganos vitales posteriormente.

Pueden emplearse soluciones cristaloides (SSF o Ringer Lactado) o coloideas (dextranos, gelatinas o albúmina al 5%).

El volumen a administrar será de 20 mL/Kg administrados tan rápido como sea posible (menos de 20 minutos).

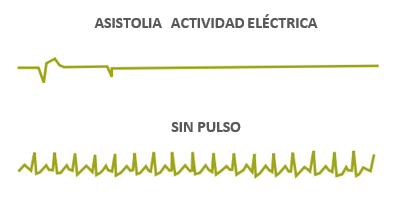

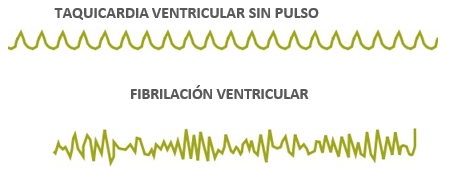

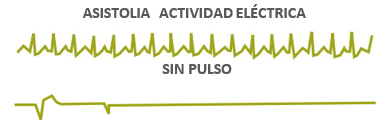

Diagnóstico y tratamiento de arritmias. En la edad neonatal, la principal causa de PCR es la respiratoria, siendo el origen cardiaco más raro.

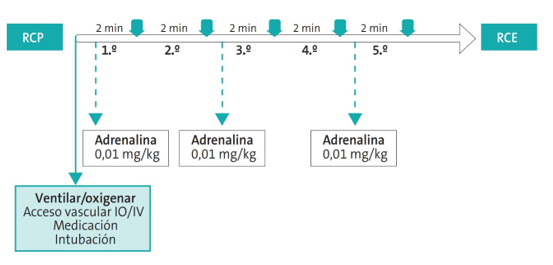

En cuanto a los ritmos presentes en este momento, los más frecuentes serán la asistolia y la AESP, en los que no está recomendada la desfibrilación, por lo que mantendremos la RCP como se ha explicado hasta ahora, con la administración de Adrenalina cada 3-5 minutos.

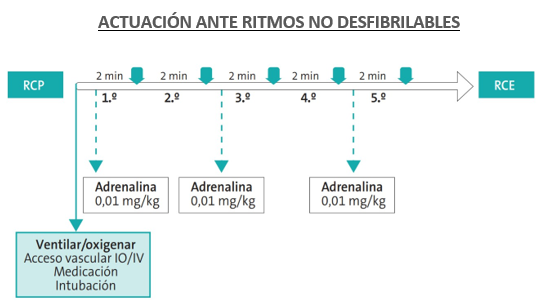

RITMOS NO DESFIBRILABLES

ACTUACIÓN ANTE RITMOS NO DESFIBRILABLES

Ilustración 35. Actuación ante ritmos no desfibrilables.

Fuente: collage de imágenes elaborado por el autor. Varias fuentes.

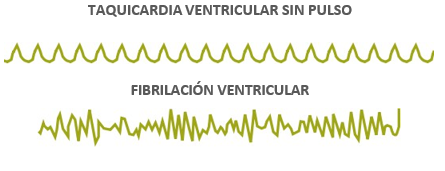

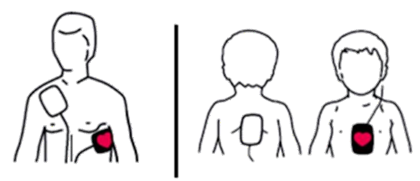

En caso de presencia de TVSP o FV, se iniciaría en el algoritmo la desfibrilación eléctrica precoz. Su utilización en menores de 1 año, está rodeada de controversia puesto que no hay evidencias ni para apoyar ni para desaconsejar su uso.

Si se decide llevarla a cabo, se colocarán los parches o palas (de tamaño pequeño, es decir, de 4,5 cm de diámetro) en posición antero posterior o en posición esternal-apical, administrando una energía de 4 Julios/Kg (J/Kg) siguiendo el siguiente esquema:

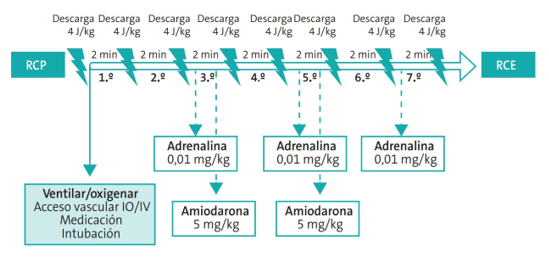

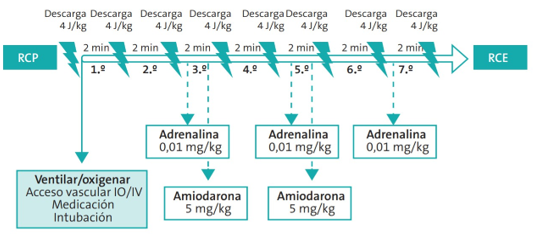

RITMOS DESFIBRILABLES

ACTUACIÓN ANTE RITMOS DESFIBRILABLES

Ilustración 36. Actuación ante ritmos desfibrilables.

Fuente: Collage de imágenes creado por el autor. Varias fuentes.

SVA Y RCP EN UCIP

En la UCIP, podemos encontrar niños desde los 28 días hasta adolescentes de 14 años (incluso los 18 años en algunas ocasiones), por lo que vamos a encontrar una gran variedad de técnicas de RCP y SVA como se enumeran a continuación:

- Reconocimiento y actuación precoz.

- Manejo de la vía aérea y optimización de la ventilación: la primera maniobra tras el reconocimiento del estado de PCR, será garantizar la permeabilidad de la vía aérea.

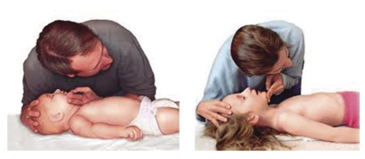

- Apertura de la vía aérea – Maniobra Frente-Mentón: mientras que en los recién nacidos y lactantes más pequeños, se mantenía la cabeza en una posición neutra y se realizaba una ligera elevación de la mandíbula; en los lactantes mayores se llevará la cabeza hasta posición de “olfateo”, con ligera hiperextensión del cuello, colocando una mano en la frente y elevando el mentón ligeramente con la otra; y en el caso de niños grandes y adolescentes, se realizará una hiperextensión del cuello de igual manera que en el adulto.

Ilustración 37. Maniobras de apertura de vía aérea. Fuente: José Juan López Valera en Urgencias y Emergencias en la Calle - Comunidad digital en Soporte Vital-RCP-Primeros auxilios. https://urgenciasinsitu.blogspot.com/2015/02/soporte-vital-basico- con-apoyo-al-sva.htm

En caso de sospecha de fractura vertebral u otra lesión cervical, la maniobra frente-mentón está contraindicada. En estos casos, realizaremos maniobra de tracción mandibular (consiste en colocar una mano en la frente del niño fijando la cabeza en una posición neutra, mientras con la otra mano se tracciona de la mandíbula hacia arriba y adelante) o maniobra de subluxación mandibular (colocando las manos en el ángulo de la mandíbula, el reanimador la levantará y desplazará hacia delante).

Ilustración 38. Apertura de la vía aérea en caso de sospecha de daño cervical.

Fuente: Castellanos A, Rey C, Carrillo A, et al. Reanimación cardiopulmonar avanzada en pediatría. An Pediatr. 2006; 65 (4): 342-363. https://www.analesdepediatria.org/en-reanimacion-cardiopulmonar-avanzada-pediatria-articulo-13092491

- Colocación de cánula orofaríngea (tipo Guedel): mientras que en los lactantes este tipo de cánulas se colocaba con la concavidad hacia abajo con la ayuda de un depresor lingual, en niños y adolescentes se colocará como en el adulto, con la concavidad hacia arriba hasta toparse con la parte posterior del paladar para girar posteriormente 180º hasta colocarla.

El tamaño elegido, estará en función del niño. Para ello, mediremos desde el arco dental superior hasta el ángulo de la mandíbula puesto que cánulas demasiado pequeñas no garantizarán la apertura de la vía aérea y si es demasiado grande, la obstruirá.

- Ventilación con mascarilla y bolsa autoinflable: de forma general, en menores de 6 meses, se emplearán mascarillas redondas que abarquen nariz y boca pero evitando apoyar en los ojos; entre los 6 y 12 meses, se podrán utilizar indistintamente mascarillas redondas o triangulares adaptadas al tamaño del bebé; mientras que a partir del año se utilizarán las mascarillas triangulares, siendo en todos los casos transparentes para poder observar la coloración de los labios y si se producen vómitos o regurgitaciones.

En cuanto a la bolsa autoinflable, se utilizarán aquellas de un volumen entre 1600 y 2000 mL.

- Intubación endotraqueal: para la preparación del laringoscopio, elegiremos pala curva a partir del año, pudiendo utilizar hasta ese momento tanto palas curvas como rectas, adaptadas al tamaño del niño (en la tabla posterior, se muestra una orientación sobre el número de pala elegida en función de la edad del niño).

Para estimar cuanto se deberá progresar el tubo, en niños menores de 2 años se calculará como cm = nº de tubo x 3; mientras que a partir de esa edad lo calcularemos como cm = 12 + (edad/2).

Ilustración 39. Fuente: Castellanos A, Rey C, Carrillo A, et al. Reanimación cardiopulmonar avanzada en pediatría. An Pediatr. 2006; 65 (4): 342-363. https://www.analesdepediatria.org/en-reanimacion-cardiopulmonar-avanzada-pediatria-articulo-13092491

- Compresiones torácicas: podemos encontrar cuatro variantes:

- Compersiones con dos pulgares: técnica utilizada en los lactantes más pequeños, utilizada sobre todo en la RCP neonatal y en sala de partos como elección.

El reanimador abrazará con sus manos el tórax del bebé y comprimirá con sus dos dedos pulgares en el tercio inferior del esternón.

Ilustración 40. Masaje cardiaco con 2 pulgares. Fuente: European Resucitation Council. Recomendaciones para la resucitación 2015 del Consejo Europeo de Resucitación (ERC). Resumen Ejecutivo. ERC: 2015.

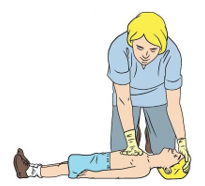

- Compresión con dos dedos: técnica utilizada para lactantes y niños pequeños, donde el reanimador comprimirá con el dedo índice y corazón de su mano dominante sobre el tercio inferior del esternón.

Ilustración 41. Masaje cardiaco con dos dedos. Fuente: Reanimación cardiopulmonar en RN por una persona sin capacitación médica. Drugs.com. 2024. https://www.drugs.com/cg_esp/reanimaci%C3%B3n-cardiopulmonar-en- reci%C3%A9n-nacidos-por-una-persona-sin-capacitaci%C3%B3n-

- Compresión con una mano: técnica empleada en niños pequeños (generalmente mayores de 1 año) donde con la fuerza de una sola mano vamos a poder comprimir el tórax de forma adecuada.

Para ello, el reanimador colocará el talón de la mano sobre el tercio inferior del esternón (dedos dirigidos hacia arriba para evitar que apoyen sobre las costillas), con el codo recto para transmitir el peso de su cuerpo al punto de compresión.

Ilustración 42. Masaje cardiaco con 1 mano. Fuente: European Resucitation Council. Recomendaciones para la resucitación 2015 del Consejo Europeo de Resucitación (ERC). Resumen Ejecutivo. ERC: 2015.

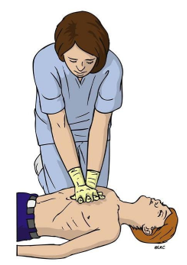

- Compresión con dos manos: técnica empleada en adolescentes y adultos (puede ser también utilizada en niños más pequeños que por su tamaño la técnica anterior resulte ineficaz).

El reanimador colocará el talón de una mano en el tercio inferior del esternón y a continuación colocará la otra mano sobre la primera, entrelazando los dedos y llevandolos hacia arriba para eviar comprimir sobre las costillas (solo debe apoyar el talón de la mano).

Colocará los brazos rectos y comprimirá el tórax ayudandose con el peso de su cuerpo, no con el esfuerzo de sus brazos.

En cuanto a la profundidad de las compresiones, se recomienda que sea en todos los casos de un tercio del diámetro anteroposterior, lo que equivaldría a unos 4 cm en lactantes, 5 cm en niños y 5-6 cm en adolescentes y adultos (según las últimas recomendaciones sobre RCP del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar se comprimirá al menos 5cm de profundidad, pero no más de 6cm).

Se recomienda la realización de 100-120 compresiones por minuto en todos los casos, con el menor número de interrupciones posibles y permitiendo la recuperación completa del tórax tras cada compresión.

Ilustración 43. Masaje cardiaco con 2 manos. Fuente: European Resucitation Council. Recomendaciones para la resucitación 2015 del Consejo Europeo de Resucitación (ERC). Resumen Ejecutivo. ERC: 2015.

- Relación Ventilación – Compresiones torácicas: en lactantes y niños, las causas respiratorias de la PCR son las más frecuentes por lo que el algoritmo de RCP se iniciará con 5 ventilaciones de rescate, seguido de 15 compresiones torácicas y 2 ventilaciones, repitiéndose con una relación de 15:2.

Sin embargo, en adolescentes y adultos empiezan a cobrar más peso las causas traumáticas y cardiacas frente a las respiratorias por lo cual se empleará el mismo algoritmo del adulto. Desapareciendo las ventilaciones de rescate y comenzando directamente con 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones, repitiéndose con una relación 30:2.

En el caso de que el paciente esté intubado, no hará falta sincronizar compresiones torácicas y ventilaciones, de tal forma que las compresiones se realizarán de forma continua mientras que el otro reanimador aporta las ventilaciones con una frecuencia ajustada a la edad, de tal forma que se aportarán 25 respiraciones por minuto (rpm) en el caso de los lactantes menores de 1 año; 20 rpm entre 1 y 8 años; 15 rpm entre los 8 y 12 años; y 10 rpm en los niños mayores de 12 años.

- Accesos venosos: en este momento, la vía de elección será la vía venosa periférica, con un límite de tiempo para su colocación en caso de emergencia de 5 minutos o 3 intentos, pasando a la canalización Intraósea.

- Hasta el momento de conseguir un acceso venos periférico o intraóseo, se podrá utilizar la vía endotraqueal en el caso de pacientes intubados.

- Administración de fármacos y líquidos: se emplearán los mismos medicamentos y expansiones explicados en el apartado anterior.

- Diagnóstico y tratamiento de arritmias. A medida que avanza la etapa pediátrica, las causa cardiacas de PCR toman mayor peso.

En cuanto a los ritmos y tratamientos empleados, serán los mismos explicados para la PCR neonatal, pero teniendo en cuenta que en los lactantes y niños el ritmo más frecuente será la Asistolia, mientras que, con la adolescencia y la llegada de la edad adulta, será la FV, sobre todo asociado a cardiopatías congénitas.

En caso de presencia de TVSP o FV, será necesaria la desfibrilación eléctrica precoz. Para ello, podremos colocar los parches o palas (de tamaño pequeño, es decir, de 4,5 cm de diámetro para menores de 1 año o de menos de 10 Kg de peso; y de tamaño grande [8-10 cm de diámetro] para niños mayores de 1 año o de más de 10 Kg de peso) en posición antero posterior o en posición esternal-apical, en función del tamaño del tórax del niño/adolescente. La descarga recomendada, será de 4 J/Kg siguiendo el siguiente esquema:

RITMOS DESFIBRILABLES

Ilustración 44. Actuación ante ritmos desfibrilables.

Fuente: collage de imágenes elaborado por el autor. Varias fuentes.

ACTUACIÓN ANTE RITMOS DESFIBRILABLES

En caso de presencia de asistolia o TVSP (menos frecuentes en esta edad), seguiremos el mismo esquema de ritmos no desfibrilables empleado en la etapa previa:

RITMOS NO DESFIBRILABLES

ACTUACIÓN ANTE RITMOS NO DESFIBRILABLES

Ilustración 45. Actuación ante ritmos no desfibrilables.

Fuente: collage de imágenes elaborado por el autor. Varias fuentes.

BIBLIOGRAFÍA

- Cuñarro A , Alcorcón A. Monitorización en pediatría. Neonatos.org-Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 2008.

- Bonillo Caballero M del C, Rodríguez Pérez N, Bonillo Caballero M,Yagüe Perandrés A, Tomás Cantos P, Orellana Muñoz L, et al. Tema 3. monitorización cardiovascular. SalusPlay. Disponible en: https://www.salusplay.com/apuntes/cuidados-intensivos-uci/tema-3-monitorizacion-cardiovascular

- Enfermera en UCI y Anestesia V. Parámetros vitales en un monitor de UCI. Cuidado-intensivo.com. 2020. Disponible en: http://cuidado-intensivo.com/parametros-vitales-en-un-monitor-de-uci/

- Mencía Bartolomé S, López-Herce Cid J, Lamas Ferreiro A, Borrego Domínguez R, Sancho Pérez L, Carrillo Álvarez A. Aplicación del índice biespectral en la monitorización del niño enfermo crítico. Anales de Pediatría. 2005; 64 (1): 96– 99.Disponible en: https://www.analesdepediatria.org/es-aplicacion-del-indice-biespectral-monitorizacion-articulo-13083842

- Carrillo Álvarez A, López-Herce Cid J. Conceptos y prevención de la parada cardiorrespiratoria en niños. Anales de Pediatría.2006;65(2):140–6.Disponible en: https://www.analesdepediatria.org/es-conceptos-prevencion-parada-cardiorrespiratoria-ninos-articulo-13091483

- Perkins GD, Graesner JT, Semeraro F, Olasveengen T, Soar J, Lott C, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Resumen ejecutivo - Traducción oficial del consejo español de resucitación cardiopulmonar (CERCP) Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar - European Resucitation Council. 2021; Disponible en:https://erc.edu/about

- Fernández de Miguel S, Murga Herrera V. Carro de parada.Medicación y material de urgencias. Pediatr Integral. 2019; XXIII (2): 106.e1-106.e6.

- Rodríguez Álvarez D, del Rio García M.Reanimación cardiopulmonar básica y semiavanzada. Pediatr Integral. 2024; XXVIII (1): 58–64. Disponible en: https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2024-01/reanimacion-cardiopulmonar-basica-y-semiavanzada/

- Comité de Estándares de la Sociedad Española de Neonatología (SENEO). Protocolos de la SENEO 2023. Grupo Pacífico.Madrid:Sociedad Española de Neonatología; 2023. Disponible en: https://www.seneo.es/index.php/publicaciones/protocolos-de-la-seneo-2023

- Schlesinger SA. Reanimación cardiopulmonar (RCP) en lactantes y niños - Cuidadoscríticos-Manual MSD versión para profesionales.Merc&Co,Inc.2023; Disponible en:https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/cuidados-cr%C3%ADticos/paro-card%C3%ADaco-y-reanimaci%C3%B3n-cardiopulmonar/reanimaci%C3%B3n-cardiopulmonar-rcp-en-lactantes-y-ni%C3%B1os

- Iriondo Sanz M, Burón Martínez E, Thió Lluch M, Maldonado J A, Salguero García E, Fernández JR, et al. Reanimación neonatal. Asociación Española de Pediatría (AEP) - Protocolos Diagnósticos Terapéuticos: Neonatología. 2008. 111–125. Disponible en: www.aeped.es/protocolos/

- Castellanos Ortega A, Rey Galán C, Carrillo Álvarez A, López-Herce Cid J, Delgado Domíguez MA. Reanimación cardiopulmonar avanzada en pediatría. Anales de Pediatría. 2006; 65 (4): 342–363. Disponible en: https://www.analesdepediatria.org/es-reanimacion-cardiopulmonar-avanzada-pediatria-articulo-13092491

- Dariya V, Moresco L, Bruschettini M, Brion LP. Cuffed versus uncuffed endotracheal tubes for neonates.Cochrane Database of Systematic Reviews. 2022; (1). Disponible en: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013736.pub2/full

- AnestesiaR. Tubos endotraqueales pediátricos con o sinbalón: revisión de un metanálisis. Anestesiar.org. Disponible en: https://anestesiar.org/2016/tubos-endotraqueales-pediatricos-sin-balon-revision-metanalisis/

- De Orange FA, Lemos A, Figueiroa JN. Cuffed versus uncuffed endotracheal tubes for general anaesthesia in children aged eight years and under. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017 (11). Disponible en: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011954.pub2/full

- Martínez Mejías A. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada pediátrica. AEP Protocolos. 2020; 1: 31–48. Disponible en:www.aeped.es/protocolos/

- Sánchez Perales F, Rubio Gribble B, Pérez-Lescure Picarzo J, Bueno Campaña M. Reanimación cardiopulmonar avanzada. AEPap ed Curso de actualización pediatría 2005. 2005; 141–57.

- Rodríguez Núñez A,Iglesias Vázquez JA. Desfibrilación semiautomática en niños. Anales de Pediatría. 2006; 65 (5): 478–480. Disponible en: https://www.analesdepediatria.org/es-desfibrilacion-semiautomatica-ninos-articulo-13094261

- RodríguezNúñez A, López-HerceCid J,Hermana Tezanos MT, Rey Galán C. Ética y reanimación cardiopulmonar pediátrica.Anales de Pediatría.2007; 66(1):45–50.Disponible en:https://www.analesdepediatria.org/es-etica-reanimacion-cardiopulmonar-pediatrica-articulo-13097359

- Campus Vygon. ¿Cómo colocar un catéter umbilical?: Protocolo de inserción y fijación. Campusvygon.com. 2020. Disponible en: https://campusvygon.com/es/protocolo-colocar-cateter-umbilical/

- Femora-Sergas.Procedimiento.Aspiración de secreciones vía respiratoria alta. Sergas. Disponible en: https://femora.sergas.gal/Via-respiratoria/Procedemento---Aspiraci%C3%B3n-VRA?idioma=es

- Banco de preguntas Preevid. A una persona con oxigenoterapia, ¿es necesario humidificar el oxígeno durante todo el tiempo?. Murciasalud.es. 2019. Disponible en: https://www.murciasalud.es/preevid/23308

- Hayes D,Wilson KC, Krivchenia K, Hawkins SMM, Balfour-Lynn IM, Goza lD, et al. Home oxygen therapy for children an official American Thoracic Society clinical practice guideline. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2019; 199 (3): E5–23.

- Rodríguez J, Reyes M, Jorquera R.Oxigenoterapia en pediatría. Rev PedElec. 2017; 14.

- Pilar Orive FJ, López Fernández YM. Oxigenoterapia de alto flujo. Anales de Pediatría Continuada. 2014; 12 (1): 25–29. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-anales-pediatria-continuada-51-articulo-oxigenoterapia-alto-flujo-S1696281814701635

- Pírez C,Peluffo G,Giachetto G,Menchaca A,Pérez W, Machado K,et al.Cuidados de enfermería en pacientes con oxígeno de alto flujo y ventilación no invasiva. Archivos de Pediatría del Uruguay. 2020; 91: 48–51. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-12492020000700048&lng=es&nrm=iso&tlng=es

- Suarez-Sipmann F, Pérez Márquez M, González Arenas P. Nuevos modos de ventilación: NAVA. Med Intensiva. 2008; 32 (8): 398–403. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912008000800005

- Martínez de Azagra A, Casado Flores J, Jiménez García R. Ventilación mecánica en pediatría.¿Cómo y cuándo extubar?.Med.Intensiva.2003;27(10):673–675. Disponible en:https://www.medintensiva.org/es-ventilacion-mecanica-pediatria-como-cuando-articulo-13055982

- Hernández-López GD, Cerón-Juárez R, Escobar-Ortiz D, Graciano-Gaytán L, Gorordo-Delsol LA, Merinos-Sánchez G, et al. Retiro de la ventilación mecánica. Med Crit. 2017; 31 (4): 238–245. Disponible en:www.medigraphic.org.mx

- Miralles Rojano Á, Ramos Hidalgo J, Brioansó Llort M, Burló Arévalo N, Aguilar Mariné A, Español Guionnet M, et al. Cuidados de Enfermería en la retirada de ventilación mecánica. Revista Electrónica de Portales Medicos.com. 2017: 1–2. Disponible en: https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/cuidados-enfermeria-retirada-ventilacion-mecanica/2/

- Mariscal Flores M, Pindado Martínez M. Actualizaciones en la mascarilla laríngea para intubación Fastrach en los últimos 10 años. Anestesiar.org. 2010.

- Merck & Co. Manual Merck versión para profesionales. Vía aérea de mascara laríngea. Disponible en: https://www.merckmanuals.com/es-us/professional/multimedia/image/v%C3%ADa-a%C3%A9rea-de-mascara-lar%C3%ADngea?ruleredirectid=475

- Miller TL. High Flow Therapy and Specialty Gases:Heliox Ventilation and the Development of Precision Flow ® Heliox. Vapotherm Inc. 2012. Disponible en: http://cdn-ecomm.dreamingcode.com/public/246/documents/Version-20131001065459-Documents-246-9879-1.pdf

- González Gutiérrez S, Gutiérrez Lizardi P. Protocolos y procedimientos en paciente crítico: Neumokit. El manual Moderno: 1–2.

- Díaz V, Lagrutta F, Donato M. Protocolo para la inserción, cuidado y extracción del drenaje pleural en pacientes pediátricos. Hospital del niño Dr. José Renán Esquivel. 2020.

- Estrada Masllorens JM, Galimany Masclans J, Sarria Guerrero JA. Drenaje torácico cerrado. Sistema de recogida no reutilizable:Pleur-evac.Nursing.2012; 30 (6): 54–58.

- Procter LD. Shock - Cuidados críticos. Manual MSD versión para profesionales. 2022. Disponible en:https://www.msdmanuals.com/es/professional/cuidados-cr%C3%ADticos/shock-y-reanimaci%C3%B3n-con-l%C3%ADquidos/shock

- González Méndez MI, Urbán Carmona MR, Muriana Jiménez R. Medición de la presión venosa central-Manuales Clínicos-Procedimientos generales de Enfermería. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Disponible en: https://manualclinico.hospitaluvrocio.es/procedimientos-generales-de-enfermeria/medicion-de-constantes-vitales/medicion-de-la-presion-venosa-central/

- González Méndez MI, Martín Castaño C, Urbán Carmona MR. Medición de la presión venosa central mediante monitor - Manuales Clínicos - Procedimientos generales de Enfermería. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Disponible en: https://manualclinico.hospitaluvrocio.es/procedimientos-generales-de-enfermeria/medicion-de-constantes-vitales/medicion-de-la-presion-venosa-central-mediante-monitor/

- Copete Vega A, López Nuño JA, Isabel García A, Martín Mata I, Quesada Pérez N. Protocolo de actuación de enfermería en el manejo del catéter Swan-Ganz. HospitalInfantaCristina-Salud Madrid:Comunidad de Madrid;2009.Disponible en: https://intranethuic.com/wp-content/uploads/2015/06/PCE-PT-029-Protoclo-de-cuidados-en-el-manejo-del-cateter-SWAN-GANZ.pdf

- Elección del catéter venoso periférico (tipos,clasificación y usos). Yo amo enfermería blog.com.

- Parejo Arrondo M.Protocolo del catéter de línea media.Campusvygon.com. 2021. Disponible en: https://campusvygon.com/es/wp-content/uploads/sites/7/2021/03/Protocolo-midline-2021-1.pdf

- Pérez Espartero S. Catéteres multilumen: ¿Qué luz utilizar? Campusvygon.com. 2020. Disponible en:https://campusvygon.com/es/luces-cvc/

- Pineau M.Colocación de PICC: El método Zimyla tunelización, dos recursos claves para asegurar su éxito. Campusvygon.com. 2020. Disponible en: https://campusvygon.com/es/colocacion-de-picc-el-metodo-zim-y-la-tunelizacion-2-recursos-claves-para-asegurar-su-exito/

- Mantenimientoyobservacióndecatéteresumbilicales.Campusvygon.com. 2020. Disponible en:https://campusvygon.com/es/mantenimiento-umbilicales/

- Banco de preguntas Preevid.¿Se puede utilizar el catéter arterial para administrar medicamentos?. Murciasalud.es. 2015. Disponible en: https://www.murciasalud.es/preevid/20318

- Peco R. Anatomía relevante para la canalización de la arteria radial y femoral. Campus vygon.com. 2022. Disponible en: https://campusvygon.com/es/canalizacion-arteria-radial-y-femoral/

- Peco R. 9 claves para una canalización arterial exitosa.Campus vygon.com.2023. Disponible en: https://campusvygon.com/es/canalizacion-arterial-exitosa/

- Manrique Martínez I, Pons Morales S, Casal Angulo C, García Aracil N, Castejón De La Encina ME. Accesos intraóseos: revisión y manejo. Anales de Pediatría Continuada. 2013; 11 (3): 167–173. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-anales-pediatria-continuada-51-articulo-accesos-intraoseos-revision-manejo-S1696281813701343

- Romero-García M,de la Cueva-ArizaL, Delgado-Hito P.Actualización en técnicas continuas de reemplazo renal. Enfermería Intensiva. 2013; 24 (3): 113–119. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-intensiva-142-articulo-actualizacion-tecnicas-continuas-reemplazo-renal-S1130239913000217

- Fernández Lafever SN, Santiago Lozano MJ, López-Herce Cid J. Técnicas de depuración extrarrenal continua en pediatría. An Nefrol Pediátr. 2023; 1 (7): 200–207. Disponible en: https://analesnefrologiapediatrica.com/tecnicas-de-depuracion-extrarrenal-continua-en-pediatria/

- Santiago Lozano MJ, López-Herce Cid J, Bermúdez Barrezu et aL, Belda Hofheinz

- S.Protocolo de técnicas de depuración extrarrenal.Sociedad y fundación española de cuidados intensivos pediátricos (SECIP). 2020. Disponible en: https://www.secip.info/images/uploads/2020/09/PROTOCOLO-TECNICAS-DE-DEPURACION-EXTRARRENAL.pdf

- Madurga Revilla P, García Íñiguez J P, Domínguez Caja lM, López Pisón J. Utilidad de la escala de coma de Glasgow para el pediatra de Atención Primaria.Form Act Pediatr Aten Prim. 2017; 10 (1): 45–48. Disponible en: https://fapap.es/files/639-1477-RUTA/07_Escala_Glasgow.pdf

- Fernández-Jaén A, Calleja-Pérez B, García-Asensio J. Traumatismo craneoencefálico en la infancia. Medicina Integral. 2001; 37 (8): 337–345. Disponible en:https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-traumatismo-craneoencefalico-infancia-12003811

- Soetenga DJ. Saturación regional de oxígeno:el nuevo signo vital.Nursing.2008; 26 (5): 40–41.

- Marín-Caballos AJ, Murillo-Cabezas F, Domínguez-Roldan JM, Leal-Noval SR, Rincón-Ferrari MD, Muñoz-Sánchez MÁ. Monitorización de la presión tisular de oxígeno (PtiO2) en la hipoxia cerebral: aproximación diagnóstica y terapéutica. Medicina Intensiva. 2008; 32 (2): 81–90. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912008000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es

- Casado Flores J. Diagnóstico de muerte cerebral en niños y neonatos. Particularidades diagnósticas. Medicina Intensiva. 2000; 24 (4): 167–175. Disponible en: http://www.medintensiva.org/es-diagnostico-muerte-cerebral-ninos-neonatos--articulo-13010774

- Bonillo Caballero MC, Rodríguez Pérez N, Bonillo Caballero M, Yagüe Perandrés A,Tomás Cantos P, Orellana MuñozL,et al.Tema 6:Actuación de enfermería en el proceso de donación de órganos. SalusPlay. Disponible en: https://www.salusplay.com/apuntes/cuidados-intensivos-uci/tema-6-actuacion-de-enfermeria-en-el-proceso-de-donacion-de-organos

- Escudero Augusto D, Martínez Soba F, de la Calle B, Pérez Blanco A, Estébanez B, Velasco J, et al. Cuidados intensivos orientados a la donación de órganos. Recomendaciones ONT-SEMICYUC. Medicina Intensiva. 2021; 45 (4): 234–242. Disponible en: http://www.medintensiva.org/es-cuidados-intensivos-orientados-donacion-organos--articulo-S0210569119302372

- Equipo de coordinación de trasplantes del Hospital Universitario Dr.Peset, Coordinación autonómica de trasplantes de la DGAS, Servicio de transformación del modelo asistencialde la DGAS. Guía del proceso de donación de órganos en los cuidados al final de la vida de los pacientes ingresados en hospitales de atención a enfermos crónicos y de larga estancia y en unidades de hospital a domicilio. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública-Generalitat Valenciana. 2022. Disponible en: https://www.san.gva.es/documents/d/assistencia-sanitaria/guia-de-manejo-donantes_had_hacle_v2_20221025_es-1

- Grupo de trabajo de la Asociación Española de Pediatría(AEP),Grupo de trabajo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).Recomendaciones nacionales sobre donación pediátrica. AEP - ONT. 2020. Disponible en: https://www.ont.es/wp-content/uploads/2023/06/Recomendaciones-Nacionales-sobre-Donacion-Pediatrica.-Mayo-2020.pdf

- Pérez Alonso A. Monitorización capnográfica en el paciente pediátrico. III Jornadas Enfermería de Urgencias Pediátricas (SEUP). 2013.

- Sosa I, Cardetti M, Favareto V, Maure C, Ceballos E, Abona H, et al. Capnografía en reciénnacidos en ventilación mecánica y su relación con la medición de CO2 en muestras sanguíneas.Anales de Pediatría. 2022; 97 (4): 255–261. Disponible en: https://www.analesdepediatria.org/es-capnografia-recien-nacidos-ventilacion-mecanica-articulo-S1695403322000169

- Beatriz L, Novelo C, Trinidad D, González T. Evaluación de la presión intraabdominal por el método intravesical. Desarrollo Cientif Enferm. 2011; 19. Disponible en: https://www.index-f.com/dce/19pdf/19-144.pdf