Podemos definir el Shock como un síndrome grave caracterizado por una perfusión tisular inadecuada, dando como resultado una disminución de la entrega de O2 y nutrientes a tejidos y órganos, pudiendo desencadenar una disfunción orgánica y si no es tratado rápidamente en fallo multiorgánico, PCR y muerte.

Clasificación:

En función de las causas que desencadenan este estado, podemos hablar de:

- Shock hipovolémico: alteración de la perfusión tisular producida por una disminución significativa en el volumen de sangre circulante del niño, debido a hemorragias, deshidratación o grandes quemaduras, entre otras causas.

- Shock cardiogénico: hipoperfusión tisular producida cuando el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo, generalmente debido a enfermedades cardiacas congénitas o adquiridas, disfunción miocárdica aguda, arritmias graves,…

- Shock obstructivo: disminución del riego sanguíneo a los tejidos debido a la presencia de un obstáculo físico que impide el flujo normal de sangre. Posibles causas: neumotórax a tensión con desviación de la línea media torácica que originará compresión de grandes vasos; taponamiento cardiaco por presencia de líquido o sangre en el espacio pericárdico que presiona el corazón impidiendo su bombeo; o embolia pulmonar masiva debido a la obstrucción de la circulación pulmonar por un coagulo de sangre.

- Shock distributivo: situación caracterizada por una distribución anormal del volumen sanguíneo en el sistema circulatorio producido por una disminución de la resistencia vascular periférica que dará lugar a una aumento del espacio intravascular. En este grupo se incluye:

-Shock septico: alteración producida por una respuesta inflamatoria sistémica descontrolada como consecuencia de la presencia de una infección. En pediatría y neonatología, la sepsis es una de las causas más importantes de shock

- Shock anafiláctico: el origen de la disminución de las resistencias vasculares periféricas es la reacción del cuerpo ante un alérgeno.

- Shock neurogénico: disminución de las resistencias vasculares a causa de disfunción del sistema nervioso autónomo.

- Shock tóxico: alteración de la distribución de los líquidos corporales producida por intoxicaciones externas.

Signos y síntomas de shock:

- Alteración del estado mental (tendencia a la somnolencia, letargo,…)

- Manos y pies pálidos, fríos, húmedos y a menudo cianóticos.

- Cianosis de lóbulos de las orejas, nariz y lecho ungueal.

- Prolongación del tiempo de llenado capilar (por encima de los 2 segundos).

- Sudoración profusa.

- Pulsos periféricos débiles y rápidos; y en algunos casos ausentes (solo presentes a nivel central).

- Taquicardia (intento compensatorio).

- Taquipnea e hiperventilación.

- TA disminuida para la edad (generalmente por debajo del P3 para el sexo y la edad del niño); o no puede medirse.

- Baja producción de orina con anuria (menos de 100 mL en 24h.) u oliguria (menos de 1 mL/Kg/h en niños o de 0,5 mL/Kg/h en adultos y adolescentes).

- Particularidad del shock distributivo:

- Presencia de piel caliente y enrojecida, sobre todo en el tipo séptico.

- Presencia de fiebre con escalofríos en el tipo séptico.

- Pulso saltón más que débil (latido cardiaco más fuerte y enérgico de lo normal).

- Presencia de urticaria y/o sibilancias en el tipo anafiláctico.

Además, pueden encontrarse otros muchos síntomas en función de la enfermedad de base que lo origina y de la insuficiencia orgánica secundaria producida, como dolor torácico, disnea, dolor abdominal,…

5.1 MONITORIZACIÓN ADICIONAL

Además de la monitorización básica explicada con anterioridad, en los pacientes con shock, se añadirá:

- Control estricto de la diuresis mediante sondaje vesical (SV).

- Medición de la TA de manera invasiva debido a su mayor fiabilidad en estas situaciones.

- Presión Venosa Central (PVC): presión media de todas las fluctuaciones de presión que tienen lugar en la aurícula derecha durante el ciclo cardiaco.

Este es un buen indicador de las necesidades de volemia del paciente y de la respuesta ante su reposición, dándonos una información fiable sobre la presión de la aurícula derecha y el funcionamiento del lado derecho del corazón. No obstante, se considera un mal indicador de la función ventricular izquierda.

Para su medición, es necesario contar con una vía venosa central cuya punta se encuentre cercano a la unión entre vena cava y aurícula derecha.

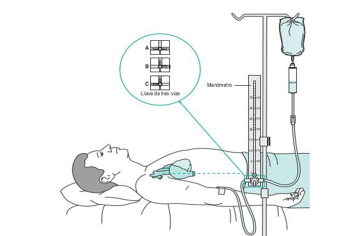

Medición de la PVC de forma manual: Material:

- Soporte de goteo.

- SSF o Suero Glucosado al 5%.

- Regleta graduada en centímetros.

- Equipo de PVC (equipo especial que cuenta con un sistema de perfusión por gravedad y una línea adicional para la medición).

- Llave de tres pasos.

Técnica de medición manual:

- Colocar la regla graduada en el soporte de goteo.

- Colocar la línea adicional de medición sobre dicha regleta.Conectar el sistema de PVC al suero y purgar evitando la presencia de burbujas.

- Girar la llave de tres pasos para permitir que se llene la columna graduada de tal forma que no llegue a humedecer el filtro terminal.

- Cerrar llave de paso a la columna de medición.

- Colocar al paciente en decúbito supino, sin almohada (salvo contraindicación). Si el paciente no tolera la posición, se podría realizar con una ligera elevación de máximo 30º.

- Colocar el punto 0 (eje flebostático) de la regla de medición al mismo nivel de la aurícula derecha del paciente (a la altura del 4º espacio intercostal en la línea media axilar) (es recomendable marcar en el paciente el lugar elegido para colocar el 0 con el fin de poder reproducir futuras mediciones).

- Si el catéter central es de varias luces, utilizaremos la vía distal, donde conectaremos el sistema para la medición de la PVC a través de una llave de tres pasos.

- Cerrar el paso del resto de perfusiones que pueda tener la luz por la que se realiza la medición.

- Abrir el paso entre el equipo de PVC y el catéter del paciente y dejar fluir 10-20 mL de suero (que se utilizarán para la medición de la PVC).

- Girar la llave de paso de manera que la columna de medición comunique con el paciente y corte la entrada del suero. La columnadescenderá lentamente, hasta que la presión hidrostática iguale a la presión venosa del paciente. En este momento, se detendrá y el líquido oscilará con la respiración. Este valor durante la espiración, es el que registraremos como PVC.

- Cerrar la columna de medición y reanudar las perfusiones.

Ilustración 67. Sistema manual de medición de la PVC. Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=895508089249445&id=100063707851440&set=a.397417725725153&locale=r u_RU

Medición de la PVC mediante monitor

Material:

- Monitor con módulo de medición de PVC.

- Cable de conexión.

- Transductor.

- Set de medición de PVC.

- Bolsa de SSF o Suero Glucosado al 5%.

- Presurizador.

Técnica de medición mediante monitor:

- Abrir el set de medición y purgar con el suero.

- Introducir la bolsa de suero en el presurizador con una presión en niños de entre 150 y 300 mmHg para garantizar un flujo constantes de entre 1,5 y 3 mL/h.

- Conectar el equipo al catéter, en su luz distal y parando el resto de perfusiones que por ella puedan entrar (en caso de querer monitorización continua, no se podrá poner ninguna otra perfusión por esta luz).

- Colocar el sistema de medición en el transductor.

- Conexión del transductor al monitor.

- Colocar el transductor a la altura de la aurícula derecha del paciente y calibrar (puesta a cero). Para ello:

- Elegiremos la presión que queremos calibrar en el monitor.

- En la llave de tres pasos del sistema acoplado al transductor, cerraremos la línea al paciente y pondremos en contacto el transductor con el medio ambiente a través del tapón perforado suministrado en el sistema.

- Seleccionar calibración (“hacer cero”) en el monitor.

- Colocar nuevamente la llave de tres pasos en su posición original conectando el sistema de medición con el paciente.

- Colocar al paciente en decúbito supino sin almohada (salvo contraindicación). Si el paciente no tolera la posición, se podría realizar con una ligera elevación de máximo 30º.

- En el monitor aparecerá una curva de presión y el valor numérico de la PVC.

- Valores normales: 3 – 12 cmH2O, variando de acuerdo al tamaño, posición y estado de hidratación del niño.

Función cardiaca: monitorización mediante distintos sistemas del gasto cardiaco (GC) y otros parámetros hemodinámicos, empleados con el fin de conocer la función cardiovascular del paciente, alertar sobre su deterioro y orientar su diagnóstico y las medidas terapéuticas a llevar a cabo.

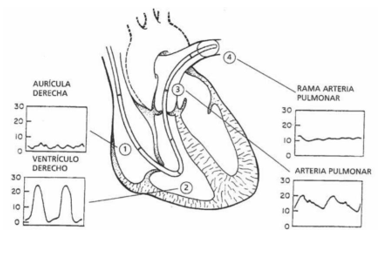

Catéter de arteria pulmonar Swan-Ganz: método invasivo que nos permite conocer la situación hemodinámica de nuestro paciente.

Consiste en la introducción de un catéter a través de un acceso central que atravesará las cavidades derechas del corazón, quedando alojado distalmente en una ramificación de la arteria pulmonar. Este dispositivo cuenta con:

- Luz distal: permite la medición de las presiones en la arteria pulmonar.

- Luz proximal: utilizada para inyectar el bolo térmico que nos indicará el GC mediante termodilución transcardiaca; y medir la presión venosa central.

- Luz de inflado del balón: cuando se infla el balón (siempre con aire), permite la medición de la presión de enclavamiento pulmonar.

- termistor: sensor de temperatura situado cercano a la terminación distal del catéter y que se conectará al monitor para la medición de las diferencias de temperatura producidas por la termodilución transcardiaca, además de aportar una medición invasiva de la temperatura sanguínea.

- Dependiendo del modelo, puede contar con mayor número de sensores, ampliando los parámetros monitorizados; y contar con luces extra para la administración de medicación.

Técnica de colocación:

- Preparación con técnica estéril de igual manera que para la canalización de una vía central normal.

- Purgar los sistemas de presión con SSF o suero Glucosado al 5% conectado a presurizador.

- Fijar los transductores al soporte, colocado a la altura de la aurícula derecha del paciente. Conectar con el monitor y realizar su calibración.

- Purgar el catéter con los sistemas de presión.

- Comprobar la integridad del balón distal previo a su colocación llenándolo con aire según la indicación del fabricante. Vaciar después.

- Iniciar colocación de la vía central con técnica Seldinger.

- A la altura de la aurícula derecha, se inflará el balón distal para hacer progresar el catéter ayudados por el torrente circulatorio a través de las cavidades cardiacas.

Ilustración 68. Catéter Swan- Ganz. Fuente: https://www.dcdproducts.com.ar/mobile/detalle.php?s=49& d=89

- Cuando se identifique la onda de presión de enclavamiento pulmonar en el monitor, ese será el punto de fijar el catéter.

- Vaciar el globo distal.

- Fijar el catéter con seda a la piel del paciente.

- Comprobación radiológica.

- Realizar medición del GC mediante termodilución (también existen catéteres que pueden obtener este parámetro de forma continua).

Ilustración 69. Diferencias de onda de pulso. Fuente: Cristina Perez en Cuidándote.net. Información sobre catéter Swan-Ganz. 2011. https://www.cuidandote.net/2011/10/informacion-sobre-cateter-swan-ganz/

Técnica de Termodilución Transcardiaca: consiste en la administración de un bolo de suero rápido, a una temperatura inferior a la sanguínea, a través de un sensor de temperatura (termistor) situado en la luz proximal del catéter Swan-Ganz.

La diferencia de temperatura es detectada por otro sensor situado en el extremo del propio catéter, obteniéndose una curva gráfica en el monitor. El área bajo la curva se corresponderá con el volumen minuto.

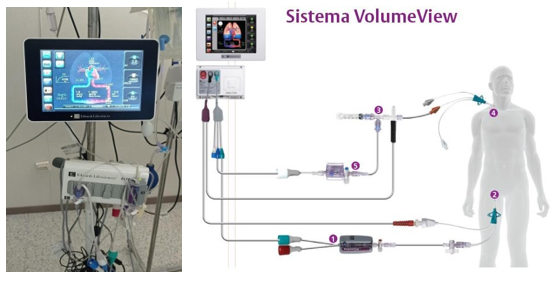

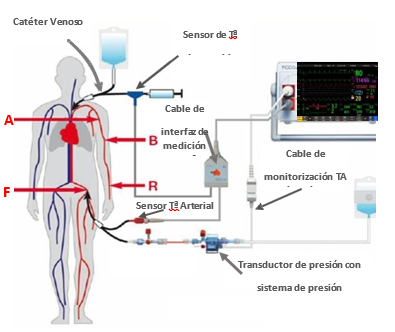

Monitorización mínimamente invasiva (sistemas Volume-View® y PICCO®): sistemas que permiten la monitorización cardiaca, reduciendo los riesgos asociados a la cateterización cardiaca invasiva.

Ilustración 70. Monitorización Volume-View®. Fuente: Rodriguez Sola D, Fortes Díaz D, et al. Manejo de Enfermería de la monitorización hemodinámica continua invasiva en paciente crítico. Ocronos. 2021; 4 (3): 162. https://revistamedica.com/manejo-enfermeria-monitorizacion-hemodinamica-invasiva/

Ambos sistemas requieren la canalización de una vía central y una vía arterial con catéteres especiales compatibles con cada sistema, además de software propio de lectura de presiones.

Combinan la medición del GC a través de termodilución transpulmonar (que nos permite obtener GC, índice cardiaco [IC], volumen sistólico [VS], volumen global telediastólico [GEDVI], agua extravascular pulmonar [EVLW] e índice de permeabilidad vascular pulmonar [IPVP]); con el análisis continuo de la onda de pulso (que nos permitirá la obtención de mediciones continuas de GC [GCC], IC [ICC], variación del volumen sistólico [VVS] y variación de la presión de pulso [VPP]).

Técnica (común para ambos sistemas):

- Técnica estéril.

- Canalización del catéter venoso central y arterial específicos de cada plataforma.

- Purgado de los sistemas de medición de presión con SSF o suero Glucosado al 5%.

- Conexión de los cables al monitor y transductores.

- Encajar el sensor de temperatura a la conexión térmica de administración de bolo térmico de la vía central y del sensor térmico de la vía arterial.

- Fijar los transductores a la altura de la aurícula derecha del paciente.

- Realizar calibración de los transductores.

- Introducir los datos antropométricos del paciente en el monitor para calcular la superficie corporal.

- Realización de termodilución transpulmonar. Repetir cada 8 horas para su calibración o si cambian los datos hemodinámicos del paciente.

Ilustración 71. Monitorización PICCO®. Aguar F, Otero M. Protocolos de actuación: monitorización hemodinámica en cirugía cardiaca. Servicio de anestesia, reanimación y tratamiento del dolor.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 2009. https://chguv.san.gva.es/docro/hgu/document_library/servicios_de_salud/servicios_y_unidades/Servici o_anestesia/Sesiones_clinicas/2008-2009/090113_AGUAR_MonitorizacionCCardiaca.pdf

Técnica de Termodilución Transpulmonar: consiste en la administración de un bolo de suero rápido, a una temperatura inferior a la sanguínea, a través de un sensor de temperatura (termistor) situado en la luz distal del catéter venoso central de los sistemas PICCO y Volume-View.

La diferencia de temperatura es detectada por otro sensor térmico situado en el catéter arterial, de tal forma que calculará los valores cardiacos a través del tiempo que transcurre en llegar la disminución de temperatura entre ambos sensores.

Este procedimiento se repetirá tres veces y el monitor obtendrá la media de las medidas, dando un valor de GC junto con el resto de parámetros anteriormente mencionados.

5.2 TRATAMIENTO DEL ESTADO DE SHOCK

Medidas generales de soporte:

- Valoración X-ABC (Control de Hemorragias – Vía Aérea – Respiración – Circulación) y tratamiento sintomático de sostén.

- Administración de O2 suplementario según las necesidades del paciente.

- Obtención de accesos vasculares de gran calibre y reposición de líquidos IV.

- Vigilar signos de edema pulmonar y sobrecarga hídrica.

Shock Hemorrágico:

- Control quirúrgico del sangrado.

- Transfusión de hemoderivados. Puede ser necesaria la activación de PROTOCOLOS DE TRANSFUSIÓN MASIVA en función de la pérdida de sangre y ajustado al peso del paciente.

- Se enviará muestra pre-transfusional al banco de sangre para realización de pruebas cruzadas.

- En niños con peso mayor de 50 Kg, se iniciará transfusión de entrada con 4 Concentrados de Hematíes (CH) (0 Rh- hasta resultado de pruebas cruzadas) + 2 bolsas de plasma fresco congelado + pool de plaquetas (se recomienda mantener una relación máxima de 6:2:1 para evitar coagulopatías asociada a la politransfusión de CH [en caso de hemorragia masiva extrema se puede aumentar relación a ratio 1:1:1]).

Ilustración 72. Bolsa de transfusión de concentrado de hematíes. Fuente: https://www.orm.es/informativos/noticias- 2018/el-centro-regional-de-hemodonacion- hace-un-llamamiento-para-conseguir-sangre- del-grupo-0-1/

- En el caso de peso inferior a los 50 Kg, se iniciará la transfusión con pack de 20 mL/Kg de CH + 20 mL/Kg de plasma fresco congelado + 20 mL/Kg de pool de plaquetas (relación 1:1:1).

- Perfusión de fármacos vasopresores en caso de shock hemorrágico refractario, pero siempre después de haber restaurado el volumen sanguíneo adecuado y la hemorragia haya sido controlada, puesto que de administrarse antes pueden empeorar los resultados globales.

Debido a la administración de grandes volúmenes de líquidos (tanto sueroterapia como hemoderivados), puede ser necesaria la utilización de CALENTADORES DE FLUIDOS en aquellos casos de administración superior a 15 mL/Kg/h de volumen, con el objetivo de evitar la hipotermia (Tª central < 35ºC).

Estos dispositivos cuentan con un sistema de calentamiento seco capaz de elevar la temperatura del fluido.

Ilustración 73. Sistema calentador de fluidos. Fuente: https://www.3m.com.es/3M/es_ES/Salud-WE/afecciones- soluciones/prevencion-hipotermia-calentamiento- paciente/

Shock Distributivo:

- Reposición de volumen.

- Fármacos inotrópicos o vasopresores como Dopamina o Noradrenalina con el objetivo de mejorar la TA y la contractilidad cardiaca.

- En caso de Shock Séptico, se administrarán de forma precoz antibióticos de amplio espectro.

- En Shock Anafiláctico, la administración de Adrenalina será prioritaria (puede ser necesaria su administración en bolo directo para el tratamiento inicial y posteriormente su mantenimiento con perfusión continua en función de la evolución).

Shock Cardiogénico:

- Tratamiento de la causa mediante cirugía cardiaca, colocación de endoprótesis vasculares, angioplastia, colocación de stent, trombólisis, drenado de neumotórax a tensión, drenaje de líquido pericárdico,... en función de la etiología.

- Tratamiento de taquiarritmias con fármacos antiarrítmicos e incluso cardioversión eléctrica sincronizada en función de la edad del paciente y el trazado electrocardiográfico presente.

- Tratamiento de las bradicardias de forma farmacológica con Atropina o Isoproterenol con el fin de mejorar la contractilidad cardiaca y la FC.

- Administración de Dobutamina con el objetivo de mejorar el GC y reducir la presión de llenado del ventrículo izquierdo.

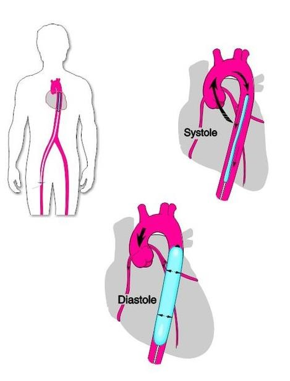

- En casos graves con hipotensión marcada puede ser necesaria la colocación de BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAAÓRTICO: dispositivo de asistencia circulatoria indicado cuando el ventrículo izquierdo es insuficiente para garantizar una óptima circulación.

Consiste en un catéter flexible insertado a través de arterias femorales y que cuenta con un balón en su extremo que quedará alojado en la parte descendente de la aorta.

Ilustración 74. Balón de contrapulsación intraaortica. Fuente:

https://www.pinterest.es/pin/299419075202447677/

Durante su funcionamiento, se inflará automáticamente en la diástole (aumentando la PAD y mejorando así los flujos sanguíneos a corazón, cerebro y circulación sistémica); y se desinflará en la sístole, justo antes del comienzo de la eyección (momento presistólico) (disminuyendo la resistencia a la eyección de la sangre por el ventrículo izquierdo, lo que contribuirá a la mejora de su contracción, la disminución del trabajo miocárdico y de las demandas de O2).

Requerirá para su utilización un sistema especial de monitorización y consola de control que monitorizará el llenado y vaciado del globo con helio.

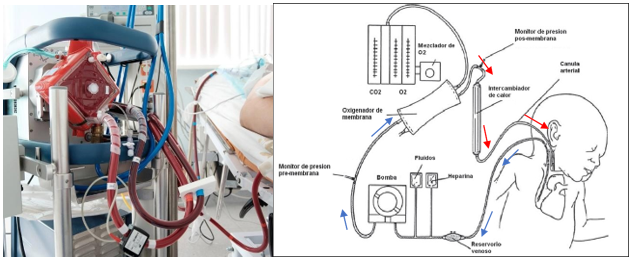

- En los casos más graves de Shock Cardiogénico con fracaso hemodinámico y/o respiratorio sin respuesta a tratamiento vasoactivo ni terapia con balón intraaórtico de contrapulsación, puede ser necesaria la utilización OXIGENACIÓN CON MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO).

Sistema de soporte vital extracorpóreo basado en un circuito artificial externo impulsado por una bomba que lleva la sangre venosa del paciente pobre en O2 a un dispositivo de intercambio de gases (oxigenador) donde se enriquecerá con O2 y se eliminará el CO2, devolviéndolo posteriormente a la circulación del paciente.

Ilustración 75. Funcionamiento de sistema ECMO. Fuente 1: SEMICYUC – https://x.com/semicyuc/status/1463821356831760388;Fuente 2: Dobles-Ramírez C, Salas D. Extracoporeal membrane oxigenation (ECMO). First case report in Costa Rica. 2014; 56. 177-179. https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Esquema-de-un-circuito-veno-venoso-de-ECMO-La-sangre-se-toma-de-la- vena-cava-y_fig1_317484756

En la actualidad existen dispositivos de canulación central o periférica tanto a nivel arterial como venoso en función de las condiciones del paciente y las necesidades que originan el tratamiento.

Material necesario:

- Cánulas arteriales o venosas (en función de la terapia necesaria), normalmente fabricadas con poliuretano reforzadas con anillos de acero inoxidable, que serán insertadas mediante punción percutánea o disección quirúrgica en función de su tamaño.

- Tubuladuras y circuito de sistema ECMO.

- Bomba centrífuga encargada del movimiento de la sangre por el circuito.

- Consola ECMO que suministrará la fuerza electromotriz a la bomba centrífuga, regulando flujos y presión en el circuito.

- Oxigenador de membrana con conexión a mezclador de O2 / Aire.

- Intercambiador de calor.

- Bomba de medicación y perfusión de heparina.

- Dispositivo de monitorización del Tiempo de Coagulación Activado (ACT).

Cuidados:

- Vigilancia de cánulas y circuito en busca de trombos, depósitos de fibrina, aire o cambios de color/temperatura.

- Fijar las tubuladuras, evitando acodamientos.

- Almohadillado de las conexiones, cánulas,… para evitar la aparición

- Iatrogéncia de úlceras por presión.

- Cura estéril de los puntos de inserción y control del sangrado.

- Monitorización del ACT con el fin de evitar eventos trombóticos/hemorrágicos, ajustando la perfusión de heparina del paciente en función de los valores obtenidos (el objetivo genérico será mantener el ACT entre 180 – 220 segundos). A su inicio, se controlará cada 1 – 2 horas, espaciándolo a cada 4 – 6 horas cuando los valores se estabilicen.

- Almacenaje y mantenimiento de materiales de repuesto preparados para su utilización en caso de fallo, así como consola y bomba centrífuga de reserva.

- Comprobar la disposición de pinzas de clampaje de emergencia cerca del equipo para su utilización ante ruptura o desconexión del circuito extracorpóreo del paciente (alto riesgo de desangrado en caso de desconexión/ruptura).

- Registro de parámetros horarios.

BIBLIOGRAFÍA

- Cuñarro A , Alcorcón A. Monitorización en pediatría. Neonatos.org-Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 2008.

- Bonillo Caballero M del C, Rodríguez Pérez N, Bonillo Caballero M,Yagüe Perandrés A, Tomás Cantos P, Orellana Muñoz L, et al. Tema 3. monitorización cardiovascular. SalusPlay. Disponible en: https://www.salusplay.com/apuntes/cuidados-intensivos-uci/tema-3-monitorizacion-cardiovascular

- Enfermera en UCI y Anestesia V. Parámetros vitales en un monitor de UCI. Cuidado-intensivo.com. 2020. Disponible en: http://cuidado-intensivo.com/parametros-vitales-en-un-monitor-de-uci/

- Mencía Bartolomé S, López-Herce Cid J, Lamas Ferreiro A, Borrego Domínguez R, Sancho Pérez L, Carrillo Álvarez A. Aplicación del índice biespectral en la monitorización del niño enfermo crítico. Anales de Pediatría. 2005; 64 (1): 96– 99.Disponible en: https://www.analesdepediatria.org/es-aplicacion-del-indice-biespectral-monitorizacion-articulo-13083842

- Carrillo Álvarez A, López-Herce Cid J. Conceptos y prevención de la parada cardiorrespiratoria en niños. Anales de Pediatría.2006;65(2):140–6.Disponible en: https://www.analesdepediatria.org/es-conceptos-prevencion-parada-cardiorrespiratoria-ninos-articulo-13091483

- Perkins GD, Graesner JT, Semeraro F, Olasveengen T, Soar J, Lott C, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Resumen ejecutivo - Traducción oficial del consejo español de resucitación cardiopulmonar (CERCP) Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar - European Resucitation Council. 2021; Disponible en:https://erc.edu/about

- Fernández de Miguel S, Murga Herrera V. Carro de parada.Medicación y material de urgencias. Pediatr Integral. 2019; XXIII (2): 106.e1-106.e6.

- Rodríguez Álvarez D, del Rio García M.Reanimación cardiopulmonar básica y semiavanzada. Pediatr Integral. 2024; XXVIII (1): 58–64. Disponible en: https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2024-01/reanimacion-cardiopulmonar-basica-y-semiavanzada/

- Comité de Estándares de la Sociedad Española de Neonatología (SENEO). Protocolos de la SENEO 2023. Grupo Pacífico.Madrid:Sociedad Española de Neonatología; 2023. Disponible en: https://www.seneo.es/index.php/publicaciones/protocolos-de-la-seneo-2023

- Schlesinger SA. Reanimación cardiopulmonar (RCP) en lactantes y niños - Cuidadoscríticos-Manual MSD versión para profesionales.Merc&Co,Inc.2023; Disponible en:https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/cuidados-cr%C3%ADticos/paro-card%C3%ADaco-y-reanimaci%C3%B3n-cardiopulmonar/reanimaci%C3%B3n-cardiopulmonar-rcp-en-lactantes-y-ni%C3%B1os

- Iriondo Sanz M, Burón Martínez E, Thió Lluch M, Maldonado J A, Salguero García E, Fernández JR, et al. Reanimación neonatal. Asociación Española de Pediatría (AEP) - Protocolos Diagnósticos Terapéuticos: Neonatología. 2008. 111–125. Disponible en: www.aeped.es/protocolos/

- Castellanos Ortega A, Rey Galán C, Carrillo Álvarez A, López-Herce Cid J, Delgado Domíguez MA. Reanimación cardiopulmonar avanzada en pediatría. Anales de Pediatría. 2006; 65 (4): 342–363. Disponible en: https://www.analesdepediatria.org/es-reanimacion-cardiopulmonar-avanzada-pediatria-articulo-13092491

- Dariya V, Moresco L, Bruschettini M, Brion LP. Cuffed versus uncuffed endotracheal tubes for neonates.Cochrane Database of Systematic Reviews. 2022; (1). Disponible en: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013736.pub2/full

- AnestesiaR. Tubos endotraqueales pediátricos con o sinbalón: revisión de un metanálisis. Anestesiar.org. Disponible en: https://anestesiar.org/2016/tubos-endotraqueales-pediatricos-sin-balon-revision-metanalisis/

- De Orange FA, Lemos A, Figueiroa JN. Cuffed versus uncuffed endotracheal tubes for general anaesthesia in children aged eight years and under. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017 (11). Disponible en: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011954.pub2/full

- Martínez Mejías A. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada pediátrica. AEP Protocolos. 2020; 1: 31–48. Disponible en:www.aeped.es/protocolos/

- Sánchez Perales F, Rubio Gribble B, Pérez-Lescure Picarzo J, Bueno Campaña M. Reanimación cardiopulmonar avanzada. AEPap ed Curso de actualización pediatría 2005. 2005; 141–57.

- Rodríguez Núñez A,Iglesias Vázquez JA. Desfibrilación semiautomática en niños. Anales de Pediatría. 2006; 65 (5): 478–480. Disponible en: https://www.analesdepediatria.org/es-desfibrilacion-semiautomatica-ninos-articulo-13094261

- RodríguezNúñez A, López-HerceCid J,Hermana Tezanos MT, Rey Galán C. Ética y reanimación cardiopulmonar pediátrica.Anales de Pediatría.2007; 66(1):45–50.Disponible en:https://www.analesdepediatria.org/es-etica-reanimacion-cardiopulmonar-pediatrica-articulo-13097359

- Campus Vygon. ¿Cómo colocar un catéter umbilical?: Protocolo de inserción y fijación. Campusvygon.com. 2020. Disponible en: https://campusvygon.com/es/protocolo-colocar-cateter-umbilical/

- Femora-Sergas.Procedimiento.Aspiración de secreciones vía respiratoria alta. Sergas. Disponible en: https://femora.sergas.gal/Via-respiratoria/Procedemento---Aspiraci%C3%B3n-VRA?idioma=es

- Banco de preguntas Preevid. A una persona con oxigenoterapia, ¿es necesario humidificar el oxígeno durante todo el tiempo?. Murciasalud.es. 2019. Disponible en: https://www.murciasalud.es/preevid/23308

- Hayes D,Wilson KC, Krivchenia K, Hawkins SMM, Balfour-Lynn IM, Goza lD, et al. Home oxygen therapy for children an official American Thoracic Society clinical practice guideline. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2019; 199 (3): E5–23.

- Rodríguez J, Reyes M, Jorquera R.Oxigenoterapia en pediatría. Rev PedElec. 2017; 14.

- Pilar Orive FJ, López Fernández YM. Oxigenoterapia de alto flujo. Anales de Pediatría Continuada. 2014; 12 (1): 25–29. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-anales-pediatria-continuada-51-articulo-oxigenoterapia-alto-flujo-S1696281814701635

- Pírez C,Peluffo G,Giachetto G,Menchaca A,Pérez W, Machado K,et al.Cuidados de enfermería en pacientes con oxígeno de alto flujo y ventilación no invasiva. Archivos de Pediatría del Uruguay. 2020; 91: 48–51. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-12492020000700048&lng=es&nrm=iso&tlng=es

- Suarez-Sipmann F, Pérez Márquez M, González Arenas P. Nuevos modos de ventilación: NAVA. Med Intensiva. 2008; 32 (8): 398–403. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912008000800005

- Martínez de Azagra A, Casado Flores J, Jiménez García R. Ventilación mecánica en pediatría.¿Cómo y cuándo extubar?.Med.Intensiva.2003;27(10):673–675. Disponible en:https://www.medintensiva.org/es-ventilacion-mecanica-pediatria-como-cuando-articulo-13055982

- Hernández-López GD, Cerón-Juárez R, Escobar-Ortiz D, Graciano-Gaytán L, Gorordo-Delsol LA, Merinos-Sánchez G, et al. Retiro de la ventilación mecánica. Med Crit. 2017; 31 (4): 238–245. Disponible en:www.medigraphic.org.mx

- Miralles Rojano Á, Ramos Hidalgo J, Brioansó Llort M, Burló Arévalo N, Aguilar Mariné A, Español Guionnet M, et al. Cuidados de Enfermería en la retirada de ventilación mecánica. Revista Electrónica de Portales Medicos.com. 2017: 1–2. Disponible en: https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/cuidados-enfermeria-retirada-ventilacion-mecanica/2/

- Mariscal Flores M, Pindado Martínez M. Actualizaciones en la mascarilla laríngea para intubación Fastrach en los últimos 10 años. Anestesiar.org. 2010.

- Merck & Co. Manual Merck versión para profesionales. Vía aérea de mascara laríngea. Disponible en: https://www.merckmanuals.com/es-us/professional/multimedia/image/v%C3%ADa-a%C3%A9rea-de-mascara-lar%C3%ADngea?ruleredirectid=475

- Miller TL. High Flow Therapy and Specialty Gases:Heliox Ventilation and the Development of Precision Flow ® Heliox. Vapotherm Inc. 2012. Disponible en: http://cdn-ecomm.dreamingcode.com/public/246/documents/Version-20131001065459-Documents-246-9879-1.pdf

- González Gutiérrez S, Gutiérrez Lizardi P. Protocolos y procedimientos en paciente crítico: Neumokit. El manual Moderno: 1–2.

- Díaz V, Lagrutta F, Donato M. Protocolo para la inserción, cuidado y extracción del drenaje pleural en pacientes pediátricos. Hospital del niño Dr. José Renán Esquivel. 2020.

- Estrada Masllorens JM, Galimany Masclans J, Sarria Guerrero JA. Drenaje torácico cerrado. Sistema de recogida no reutilizable:Pleur-evac.Nursing.2012; 30 (6): 54–58.

- Procter LD. Shock - Cuidados críticos. Manual MSD versión para profesionales. 2022. Disponible en:https://www.msdmanuals.com/es/professional/cuidados-cr%C3%ADticos/shock-y-reanimaci%C3%B3n-con-l%C3%ADquidos/shock

- González Méndez MI, Urbán Carmona MR, Muriana Jiménez R. Medición de la presión venosa central-Manuales Clínicos-Procedimientos generales de Enfermería. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Disponible en: https://manualclinico.hospitaluvrocio.es/procedimientos-generales-de-enfermeria/medicion-de-constantes-vitales/medicion-de-la-presion-venosa-central/

- González Méndez MI, Martín Castaño C, Urbán Carmona MR. Medición de la presión venosa central mediante monitor - Manuales Clínicos - Procedimientos generales de Enfermería. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Disponible en: https://manualclinico.hospitaluvrocio.es/procedimientos-generales-de-enfermeria/medicion-de-constantes-vitales/medicion-de-la-presion-venosa-central-mediante-monitor/

- Copete Vega A, López Nuño JA, Isabel García A, Martín Mata I, Quesada Pérez N. Protocolo de actuación de enfermería en el manejo del catéter Swan-Ganz. HospitalInfantaCristina-Salud Madrid:Comunidad de Madrid;2009.Disponible en: https://intranethuic.com/wp-content/uploads/2015/06/PCE-PT-029-Protoclo-de-cuidados-en-el-manejo-del-cateter-SWAN-GANZ.pdf

- Elección del catéter venoso periférico (tipos,clasificación y usos). Yo amo enfermería blog.com.

- Parejo Arrondo M.Protocolo del catéter de línea media.Campusvygon.com. 2021. Disponible en: https://campusvygon.com/es/wp-content/uploads/sites/7/2021/03/Protocolo-midline-2021-1.pdf

- Pérez Espartero S. Catéteres multilumen: ¿Qué luz utilizar? Campusvygon.com. 2020. Disponible en:https://campusvygon.com/es/luces-cvc/

- Pineau M.Colocación de PICC: El método Zimyla tunelización, dos recursos claves para asegurar su éxito. Campusvygon.com. 2020. Disponible en: https://campusvygon.com/es/colocacion-de-picc-el-metodo-zim-y-la-tunelizacion-2-recursos-claves-para-asegurar-su-exito/

- Mantenimientoyobservacióndecatéteresumbilicales.Campusvygon.com. 2020. Disponible en:https://campusvygon.com/es/mantenimiento-umbilicales/

- Banco de preguntas Preevid.¿Se puede utilizar el catéter arterial para administrar medicamentos?. Murciasalud.es. 2015. Disponible en: https://www.murciasalud.es/preevid/20318

- Peco R. Anatomía relevante para la canalización de la arteria radial y femoral. Campus vygon.com. 2022. Disponible en: https://campusvygon.com/es/canalizacion-arteria-radial-y-femoral/

- Peco R. 9 claves para una canalización arterial exitosa.Campus vygon.com.2023. Disponible en: https://campusvygon.com/es/canalizacion-arterial-exitosa/

- Manrique Martínez I, Pons Morales S, Casal Angulo C, García Aracil N, Castejón De La Encina ME. Accesos intraóseos: revisión y manejo. Anales de Pediatría Continuada. 2013; 11 (3): 167–173. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-anales-pediatria-continuada-51-articulo-accesos-intraoseos-revision-manejo-S1696281813701343

- Romero-García M,de la Cueva-ArizaL, Delgado-Hito P.Actualización en técnicas continuas de reemplazo renal. Enfermería Intensiva. 2013; 24 (3): 113–119. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-intensiva-142-articulo-actualizacion-tecnicas-continuas-reemplazo-renal-S1130239913000217

- Fernández Lafever SN, Santiago Lozano MJ, López-Herce Cid J. Técnicas de depuración extrarrenal continua en pediatría. An Nefrol Pediátr. 2023; 1 (7): 200–207. Disponible en: https://analesnefrologiapediatrica.com/tecnicas-de-depuracion-extrarrenal-continua-en-pediatria/

- Santiago Lozano MJ, López-Herce Cid J, Bermúdez Barrezu et aL, Belda Hofheinz

- S.Protocolo de técnicas de depuración extrarrenal.Sociedad y fundación española de cuidados intensivos pediátricos (SECIP). 2020. Disponible en: https://www.secip.info/images/uploads/2020/09/PROTOCOLO-TECNICAS-DE-DEPURACION-EXTRARRENAL.pdf

- Madurga Revilla P, García Íñiguez J P, Domínguez Caja lM, López Pisón J. Utilidad de la escala de coma de Glasgow para el pediatra de Atención Primaria.Form Act Pediatr Aten Prim. 2017; 10 (1): 45–48. Disponible en: https://fapap.es/files/639-1477-RUTA/07_Escala_Glasgow.pdf

- Fernández-Jaén A, Calleja-Pérez B, García-Asensio J. Traumatismo craneoencefálico en la infancia. Medicina Integral. 2001; 37 (8): 337–345. Disponible en:https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-traumatismo-craneoencefalico-infancia-12003811

- Soetenga DJ. Saturación regional de oxígeno:el nuevo signo vital.Nursing.2008; 26 (5): 40–41.

- Marín-Caballos AJ, Murillo-Cabezas F, Domínguez-Roldan JM, Leal-Noval SR, Rincón-Ferrari MD, Muñoz-Sánchez MÁ. Monitorización de la presión tisular de oxígeno (PtiO2) en la hipoxia cerebral: aproximación diagnóstica y terapéutica. Medicina Intensiva. 2008; 32 (2): 81–90. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912008000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es

- Casado Flores J. Diagnóstico de muerte cerebral en niños y neonatos. Particularidades diagnósticas. Medicina Intensiva. 2000; 24 (4): 167–175. Disponible en: http://www.medintensiva.org/es-diagnostico-muerte-cerebral-ninos-neonatos--articulo-13010774

- Bonillo Caballero MC, Rodríguez Pérez N, Bonillo Caballero M, Yagüe Perandrés A,Tomás Cantos P, Orellana MuñozL,et al.Tema 6:Actuación de enfermería en el proceso de donación de órganos. SalusPlay. Disponible en: https://www.salusplay.com/apuntes/cuidados-intensivos-uci/tema-6-actuacion-de-enfermeria-en-el-proceso-de-donacion-de-organos

- Escudero Augusto D, Martínez Soba F, de la Calle B, Pérez Blanco A, Estébanez B, Velasco J, et al. Cuidados intensivos orientados a la donación de órganos. Recomendaciones ONT-SEMICYUC. Medicina Intensiva. 2021; 45 (4): 234–242. Disponible en: http://www.medintensiva.org/es-cuidados-intensivos-orientados-donacion-organos--articulo-S0210569119302372

- Equipo de coordinación de trasplantes del Hospital Universitario Dr.Peset, Coordinación autonómica de trasplantes de la DGAS, Servicio de transformación del modelo asistencialde la DGAS. Guía del proceso de donación de órganos en los cuidados al final de la vida de los pacientes ingresados en hospitales de atención a enfermos crónicos y de larga estancia y en unidades de hospital a domicilio. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública-Generalitat Valenciana. 2022. Disponible en: https://www.san.gva.es/documents/d/assistencia-sanitaria/guia-de-manejo-donantes_had_hacle_v2_20221025_es-1

- Grupo de trabajo de la Asociación Española de Pediatría(AEP),Grupo de trabajo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).Recomendaciones nacionales sobre donación pediátrica. AEP - ONT. 2020. Disponible en: https://www.ont.es/wp-content/uploads/2023/06/Recomendaciones-Nacionales-sobre-Donacion-Pediatrica.-Mayo-2020.pdf

- Pérez Alonso A. Monitorización capnográfica en el paciente pediátrico. III Jornadas Enfermería de Urgencias Pediátricas (SEUP). 2013.

- Sosa I, Cardetti M, Favareto V, Maure C, Ceballos E, Abona H, et al. Capnografía en reciénnacidos en ventilación mecánica y su relación con la medición de CO2 en muestras sanguíneas.Anales de Pediatría. 2022; 97 (4): 255–261. Disponible en: https://www.analesdepediatria.org/es-capnografia-recien-nacidos-ventilacion-mecanica-articulo-S1695403322000169

- Beatriz L, Novelo C, Trinidad D, González T. Evaluación de la presión intraabdominal por el método intravesical. Desarrollo Cientif Enferm. 2011; 19. Disponible en: https://www.index-f.com/dce/19pdf/19-144.pdf